Je älter man wird, desto überdrüssiger der Blicke, mit denen uns Schiele-Figuren zu fixieren versuchen. Auf unsichtbare Liegen hingeflätzte Kokotten, männerklammernde Mitzis, kopulierende Asthmatiker und ein glubschäugiger Mäzen. Hat man denn kein Recht auf Ruhe vor diesem neurotischen Tumult?

Schiele in London, Schiele in Liverpool, Schiele in Paris. In Wien im Belvedere und im stickigen Museum Leopold. Ein aufgepimptes Träumen voll des süssesten Lebensüberschusses, historisch schockierende Entblösstheiten auf Papier und Leinwand. Hochtrabende Prosa für Zeichenlehrer an jeder Ecke: »Preisgegebener als dieser Maler hat keiner Menschen gemalt«, solche Sätze.

Schon richtig, dass die gemeinsame Körperlichkeit, die psychische Verletzbarkeit, der wir nicht entrinnen können, etwas Konstitutives hat auch noch für den Online-Menschen. Aber wer bitte braucht Detailaufnahmen der Gemälde, sarcographische Nahsichten, massstabsgetreue digitale Rekonstruktionen früherer Versionen von Bildern, ameisenhafte Augmented Reality?

In den Museen erwartet uns ein Zirkus des Detailwissens und der Effekthascherei, der uns technisch beeindrucken will. Der Wert, ein Bild so zu sehen, wie Schiele es ursprünglich ausgeführt hat, ist für den Betrachter von der angewandten Seelenkunde gewöhnlich so weit entfernt wie der Stern der Erlösung für einen Stiftsgymnasiasten in Klosterneuburg.

Andererseits: dieser boxende »Kämpfer« von 1913, der in der ganzen Traurigkeit seines malträtierten Körpers die entsetzlichen Lagergestalten der Weltkriege vorwegnahm. Das hatte schon etwas beklemmend Prophetisches, und hat es noch immer.

Baudelaire unterschied in seiner Salonkritik 1847 drei Arten der Zeichnung: die exakte oder dumme, die physiognomische oder naturalistische, die imaginative oder geniale. Es ist vollkommen klar, dass wir es bei Schiele praktisch immer mit der letzten Kategorie zu tun haben.

Der Künstler hinterliess rund 250 Bilder und 2.000 Zeichnungen. Vieles Überlieferte ist uns in der Zeit der Klimakastrophe und der polternden Staatsoberhäupter aber einfach zu viel an Ausnahmebiographie. Das brutal romantische Geburtshaus der Mutter in der Parkàn-Gasse Nr. 111 in Český Krumlov. Die grimassierenden Aktselbstbildnissse. Der Wahn gefallener Engel eines Mystikers. Das Pathos von Schieles Armutsideal (»Erlösung«, »Andacht«, »Die Wahrheit wurde enthüllt«). Die spanische Grippe. Die Haarlocke seiner Gattin Edith.

Schiele hat keineswegs das harte Künstlerschicksal des jungen Van Gogh oder des jungen Modigliani erdulden müssen, wie das der Ausstellungs-Hype im Nachhinein suggeriert. Der Künstler hat rechtzeitig einflussreiche Mäzene, Sammler und Förderer gefunden; er zeichnete selbst noch als Wachsoldat in einem Kriegsgefangenenlager weiter und überdauerte den restlichen Tanz über den Gräbern im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien.

Schiele stellte mehrmals mitten im Krieg aus. Sein Aussenseitertum war durchaus bodenständig und die ganze Existenz so sehr im Lot, dass sich mit seinen Imaginationen schon zu Lebzeiten Geld verdienen liess.

Seit dem Tod Adornos hat auch der Glaube an die Kunst als eine Sphäre, in der Metaphysik überlebt, seine Überzeugungskraft eingebüsst. So befinden wir uns heute in der unbequemen Lage von Menschen, die die Dürftigkeit ihres Zustands erkennen und zugleich weiter Abhilfe in der Genierreligion suchen.

Der Kulturforscher Edgar Zilsel hat vor hundert Jahren ganz richtig erkannt, dass es die Nachwelt ist, die dem Geniekult huldigt, nicht die Zeitgenossen. Wir sind es, die mit quasireligiöser Verehrung auf das Leid reagieren, das die Mitwelt Schiele über einige Jahre durch Verachtung und Verfolgung zugefügt hat. Auf diese Weise wird er zu einem Märtyrer einer ständig aktiven Sprache der Sichtbarkeit. Und der Nachweltruhm spendet ihm, dem Toten, Trost für die scheinbar vorenthaltene Anerkennung.

© Wolfgang Koch 2018

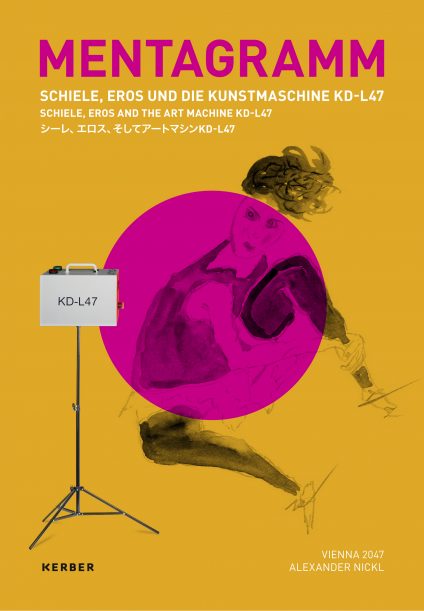

Alexander Nickl: Mentagramm III, Schiele, Eros und die Kunstmaschine KD-L47. Deutsch/ Englisch/ Japanisch, 200 Seiten mit rosa Wäschebändchen, ISBN 978-3-7356-0533-7, Bielefeld/ Berlin: Kerber Verlag 2018, EUR 28,-

Abbildungen: Neoprojektionstheater Wien