„Du respektierst dich nicht, warum sollte ich dich respektieren?“ – Menashes älterer Bruder* geht hart mit ihm ins Gericht. Man könnte auch sagen, er ist fies und ungerecht. Denn Menashes Leben ist einfach ziemlich aus den Fugen geraten, seit seine Frau vor einem Jahr starb.

Menashe lebt in Brooklyn, New York. Genauer in Borough Park, einem Stadtviertel, welches vor allem durch seine jüdisch-orthodoxen BewohnerInnen geprägt wird. Schon die dokumentarisch anmutende Einstiegssequenz illustriert dies eindrucksvoll. Die örtliche Geschäftsstraße ist dicht bevölkert von chassidischen Männern in ihren charakteristischen schwarzen Mänteln und Hüten, mit langen Bärten und Schläfenlocken. Für einige Momente steht die Kamera in diesem Getümmel, scheinbar unbemerkt von den Vorbeigehenden. Schließlich schält sich ein Mann aus der Menge heraus, zieht den Blick auf sich. Korpulent ist er, der Bart wirkt ungepflegt, die Schläfenlocken sind hinter die Ohren geklemmt, statt Mantel und Hut trägt er eine unvorteilhaft wirkende Kombination aus traditionellem Gewand, Weste und Hemd: Menashe.

Menashe braucht eine neue Frau für sein Zuhause – wie ihm von seinem Umfeld deutlich zu verstehen gegeben wird. Sein Rabbi unterstreicht dies mit der Sanftmut eines alten, weisen Mannes, sein Bruder, ein Immobilienhändler ist da schon weitaus weniger zimperlich. Auch, weil er seit dem Tod seiner Schwägerin Menashes Sohn in seiner Familie versorgt. Ein Sohn braucht, so will es die Sitte, eine Mutter. Nur mit dem Vater zusammenzuleben ist ausgeschlossen in dieser Gemeinschaft, die sich streng an die Regeln und Gebote der religiösen Schriften hält.

Küken als Haustier

Für den ärmlich lebenden, irgendwie tollpatschigen und zurückhaltenden Witwer und Kassierer eines kleinen jüdischen Supermarkts ist keine Ausnahme vorgesehen. Entweder eine neue Frau kommt ins Haus, oder sein Sohn ist weg, gibt ihm sein Bruder deutlich zu verstehen. Menashe will diese Drohung nicht hören, schon gar nicht von seinem, wie er es empfindet, herablassenden Bruder, der ihn nie respektiert.

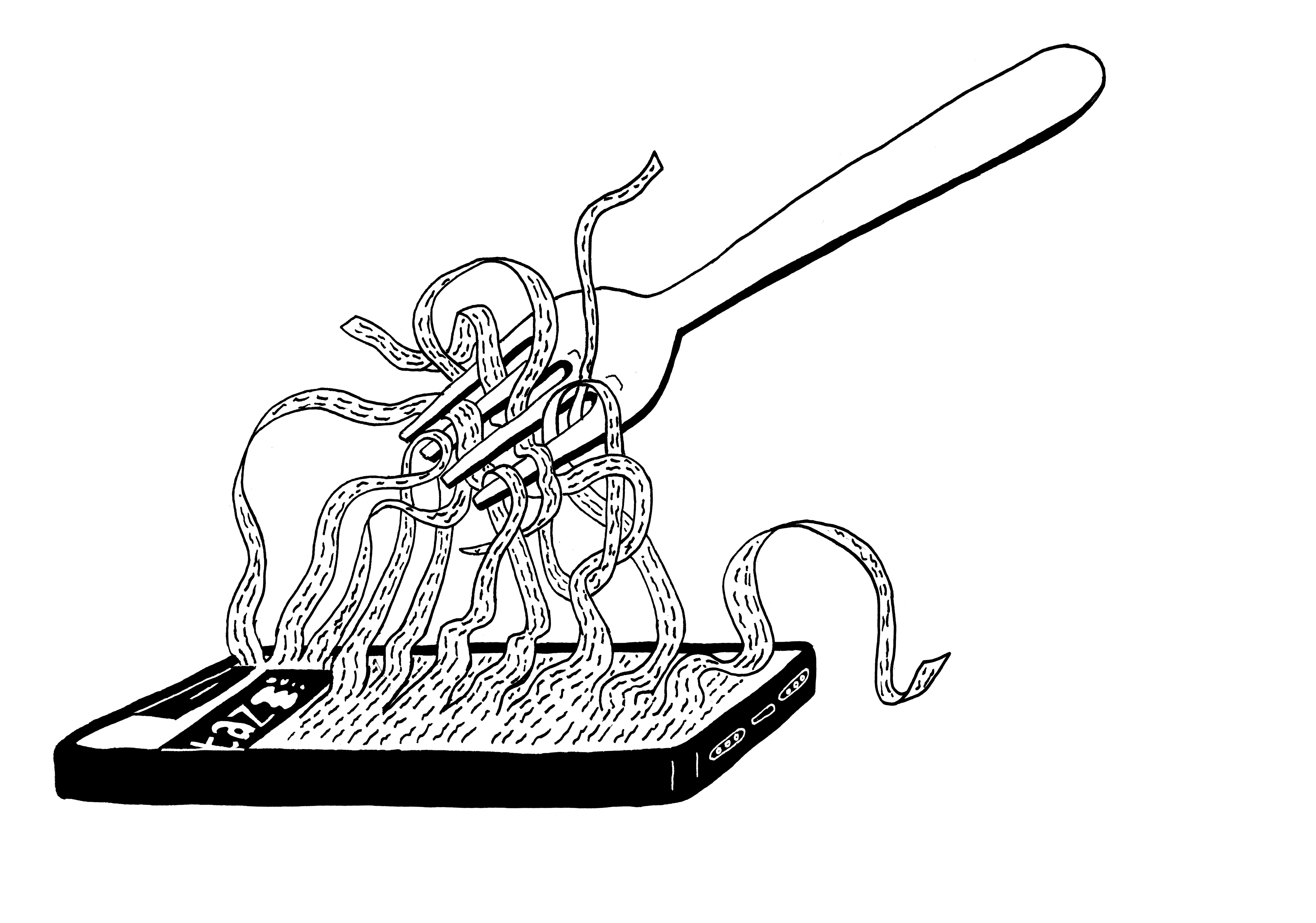

Der Sohn, Rieven, ist ein Junge an der Schwelle zum Teenager, der also bis auf Weiteres in der strengen und offenbar auch ziemlich langweiligen Familie seines Onkels leben muss. Zu Besuch bei seinem Vater ist es aufregender. Er kann am Gabelstapler des Supermarkts herumspielen und im Lager helfen, Menashe bringt ihm die religiösen Schriften mit Tiergeräuschen in der Jeschiwa näher – und er besorgt ihm ein Küken als Haustier.

Aber diese Welt scheint zum Untergang verurteilt, denn Menashe will keine neue Frau mehr. Warum, das lässt sich in den 81 kurzen Minuten dieses Films erst nach und nach enträtseln: Menashe scheinen Schuldgefühle zu plagen, die irgendetwas mit dem Sterbeprozess seiner Frau zu tun haben und seiner Rolle oder wohl eher Nicht-Rolle darin. Eine Schuld, deren eigentliche Wurzeln aber tiefer zu gehen scheinen und die etwas damit zu tun haben, wie Ehen in chassidischen Gemeinden zustande kommen, wo Liebesheiraten höchst selten sind.

Fiktion trifft Realität

Filmemacher Joshua Z. Weinstein erzählt mit MENASHE die Geschichte einer intensiven Vater-Sohn-Beziehung, die unter akuter Bedrohung steht – eingebettet in die Lebenswirklichkeit der größten chassidischen Gemeinde außerhalb Israels und gedreht in jiddischer Sprache. Er entwirft dabei keinen, wie man annehmen könnte, auf den Bruch hinauslaufenden Konflikt zwischen dem liebenden Vater Menashe einerseits und dem streng religiösen Leben andererseits. Nein, Menashe wird deutlich als Mitglied dieser Gemeinschaft verortet, die eben nur anderen Grundsätzen folgt als ein Kinopublikum, welches diese isolierte Welt sonst kaum zu sehen bekommt.

Joshua Z. Weinstein stellt dabei den Fortgang der Geschichte wiederholt für einen Moment zurück, um in dieser Umgebung mit der Kamera zu verweilen. Gedreht an Originalschauplätzen, eingefangen in fantastischen Kinobildern, vermischen sich Fiktion und reales Leben, was schon mit dem Hauptdarsteller beginnt. Denn Menashe wird dargestellt vom Schauspieler Menashe Lustig, der tatsächlich in der Welt des chassidischen Judentums lebt. Seine Lebensgeschichte wurde in Teilen zum Ausgangspunkt für das Geschehen im Film. Die weiteren Darsteller stammen ebenfalls allesamt aus diesem Umfeld.

In der gleichsam berührenden und lakonischen Erzählung wird es schließlich eng für Menashe, wenn sein Bruder und er ihren Konflikt beim Rabbi vortragen. Dieser gibt dem liebenden Vater noch eine Woche mit seinem Sohn, sonst muss dieser endgültig zum Onkel. Eine Gnadenfrist, um ein Leben in Angriff zu nehmen, welches nicht mehr dasselbe sein wird wie bisher. Aber ein Leben, das weitergeht, das nicht mehr stillsteht, wie der Rabbi es Menashe erklärt.

Joshua Z. Weinsteins MENASHE lässt uns an dieser einen, vielleicht letzten Woche teilhaben. Er bringt uns einen Menschen näher, welcher sich entscheiden, der sich überwinden muss wieder Tritt zu fassen im Leben, will er nicht alles verlieren, was er noch hat – seinen Sohn. Ein einzigartiger Film.

MENASHE | USA 2017 | Joshua Z. Weinstein | 81′

*Hierzu gibt es verschiedene Lesarten: bei der Figur könnte es sich auch um den Schwager handeln, also den Bruder der verstorbenen Mutter. Der Film ist hierin nicht eindeutig.

**Dieser Text wurde anlässlich der Europapremiere des Films im Forum der Berlinale 2017 geschrieben.