Die Straße ist dunkel. Vom Scheinwerferlicht gestreift leuchten die Pfosten zwischen den Bäumen auf. Die roten und weißen Katzenaugen bilden ein Band, das sich mal nach rechts mal nach links biegt. Der Abzweig von Strausberg nach Altlandsberg liegt hinter uns. Nach ein paar Kilometern wird es heller – Eggersdorf. Die gelben Lichtkegel der Straßenlaternen streifen rhythmisch über das Lenkrad. Dann ist auch Eggersdorf vorbei. Wir fahren durch die Nacht. Die punktförmigen roten und grünen Diodenlämpchen auf dem Armaturenbrett und das diffuse orange-farbene Hintergrundleuchten der Anzeigen betonen die Dunkelheit im Wageninneren.

Thomas schaltet in den nächsten Gang. Wie ein behäbiges Ackerpferd den Zuruf registriert, kurz innehält, um dann wieder in die alte Gangart zu fallen, durchzieht das Auto ein kleiner Ruck. Der Motor brummt eine Tonart tiefer, der Drehzahlmesser fällt nach unten. Bei 50 Stundenkilometern in den fünften Gang schalten? „Doch“, sagt Thomas, „A. will das so“. A. hat es im AFC-Heft gelesen, den Artikel ausgeschnitten und auf das Lenkrad geklebt, als Erinnerung an alle Fahrer, die mit dem Auto unterwegs sind. Denn es ist ihm aufgefallen, dass der Spritverbrauch hoch ist, jedenfalls könnte er niedriger sein.

Der Transporter fährt mit Erdgas, wenn alles richtig geht. Einen Benzintank gibt es auch, aber das Super-Benzin ist doppelt so teuer wie das Gas. Die grünen Dioden zeigen an, dass Gas verfahren wird. Die roten Dioden warnen. Man kann auch manuell auf Benzin umstellen. Diesen Schalter hat A. überklebt; man soll rechtzeitig Gas nachtanken. Aber Gastankstellen gibt es nicht so viele. Am billigsten ist die in Strausberg. Also nicht in Berlin tanken, sondern vor oder nach der Fahrt in Strausberg.

Ich drehe das Radio lauter. Klassik für Einsteiger. Heute: „Die Pauke – das wichtigste Schlaginstrument im Orchester“. Die Musik und die Stimme des Moderators im dunklen, auf zwei Lichtstrahlen durch die dunkle Landschaft geleiteten Auto, das ist wie der Sternenschein überm Lagerfeuer. Geborgen in der Verbundenheit mit dem Entfernten.

Im Auto riecht es nicht nach Lagerfeuer sondern nach frischem Brot. Der säuerlich-süße Geruch des feuchten, von Hefe und Sauerteig durchdrungenen Getreides. Dunkles Brot, Brot mit schweren Körnern, Weizenbrot, süßes Brot mit Rosinen. Vielleicht riecht es sogar doch ein bisschen nach Rauch, denn das Brot ist im Holzofen gebacken. Das macht es so besonders, Kenner schmecken das. Das Brot wird an die Läden geliefert, in denen Feinschmecker einkaufen und solche, die ein gutes Gefühl haben wollen, wenn sie ihr Brot essen, weil sie sich vorstellen können, wo es herkommt. Er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Nimm hin, das ist mein Leib, den ich für euch gegeben habe. Das stellt man sich lieber nicht so genau vor.

In Strausberg haben wir eine Kiste mit Weißbrot für die Freie Schule abgeladen. Die Schule ist abends natürlich zu, die Brotkisten werden in der benachbarten Kneipe abgestellt. Überall gibt es Übergabeorte, damit das Brot am Morgen dort ist, wo es sein soll. Die nächste Station ist in Wesendahl.

Ein nächtliches Dorf in Brandenburg ist wie von allen guten Geistern verlassen. Das ehemalige LPG-Gelände liegt abseits, da sind dann auch keine von den trüben orangenen Straßenlaternen mehr. In der LPG ist jetzt eine große Obstverarbeitungsfabrik mit einem Hofladen. Der Hofladen nimmt auch ein paar Brote ab. A. sagt, der Umweg dafür lohnt sich eigentlich nicht, aber es ist gut, die Kontakte zu pflegen. Das große eiserne Tor vor dem Gelände ist natürlich verschlossen. Am Tor ist eine Plastikkiste angekettet, die eigentlich zur Aufnahme von Sitzkissen für Gartenmöbel gedacht ist. Der Inhalt ist mit einem weiteren Vorhängeschloss gesichert. Der Schlüssel für das Schloss und eine Taschenlampe, um es zu finden, liegen im Handschuhfach bereit. Wir hinterlassen vier Roggenbrote und drei Weizenmischbrote in der Brandenburgischen Landschaft und fahren weiter nach Neuenhagen.

Unser täglich Brot gib uns heute. Der Vater erzählt von der Kriegsgefangenschaft. Sechs Mann in der Stube. Für alle ein Kommissbrot am Tag. Ich fand das gar nicht so wenig. Aber es gab ja nichts anderes. Manchmal eine Wassersuppe mit ein paar trockenen Erbsen drin. Der Kamerad, der seine Brotscheibe nahm und sich vorstellte, jetzt in ein Stück Kuchen zu beißen. Ist Kuchen denn besser als Brot? Kommt drauf an, was man gerade hat, soll die französische Königin gesagt haben. Alle sechs sind mager aber heil aus der Gefangenschaft zurückgekehrt.

Und vergib uns unsere Schuld. Nach Kriegsende gab es Kartoffelbrot, kleisterig, schmeckte nicht und roch auch nicht gut. Die Mutter ist mit dem Fahrrad unterwegs. Es gibt ein Foto, so eines mit gezacktem weißen Rand. Sie hält den geschwungenen Lenker fest, ein Fuß ist abfahrbereit auf der Pedale abgestellt. Das Haar ist unter einem Kopftuch. Das Kopftuch ist über der Stirn geknotet. Mama guckt erwartungsvoll und selbstbewusst in die Kamera. Hungrig auf das neue Leben. Ein Brotlaster fährt durch die Straße, er zieht eine Schleppe von süßem Brotgeruch hinter sich her. Sie kann nicht anders, sie radelt ihm nach, immer weiter, durch die halbe Stadt. Die eckigen Brotlaibe stecken nebeneinander auf der offenen Ladefläche, wie früher die Soldaten. Sie erreicht den Wagen, reißt eines der Brote heraus, schiebt es hastig unter ihre Jacke und fährt nach Hause. So hat sie es erzählt.

Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Opa ging zu den Tommies, den englischen Besatzern, und bat um Brot für seine Familie. „Er hat sich von denen verprügeln lassen, für einen Laib Brot“, erzählt Mama. Empörend ist das. Es gibt ein Foto von Opa in Offiziersuniform, das stand lange auf der Kommode. Auf dem Foto kniet er auf einem Bein und stützt sich mit beiden Händen auf seinen Degen. Er sieht aus wie einer, der gerade den Ritterschlag erwartet. Ob er vor den Tommies für das Brot so gekniet hat, stolz und demütig zugleich? Aber doch sicher nicht in Uniform! Und dann haben sie ihn gehauen? Ich habe die Bilder nie zusammen gekriegt.

Im Eine-Welt-Laden in Neuenhagen wird für den Feierabend aufgeräumt. Zwei volle Kisten werden gegen zwei leere ausgetauscht. Man muss darauf achten, dass der gleiche Aufdruck darauf ist. A. ist das wichtig, denn es gab schon mal Ärger, weil manche von den kursierenden Plastikkisten Eigentum anderer Bäckereien sind. Die dürfen nicht vermischt werden. Der Betreiber, ein Mann in mittlerem Alter mit schütterem Pferdeschwänzchen, lächelt uns entgegen und sagt etwas über das Wetter. Er möchte uns nicht das Gefühl geben, Lieferanten zu sein. Aber wir haben nicht so richtig Zeit für ein Schwätzchen. Wir wollen ins Kino, wenn wir fertig sind. Ob wir das schaffen, hängt davon ab, ob bei den nächsten vier Stationen alles glatt läuft.

A. findet das nicht nur gut, dass seine Lieferanten sich nach der Arbeit einen schönen Abend machen. Einerseits ist er ein ökologisch denkender Mensch, der es richtig findet, Fahrten zu vermeiden und Anlässe zu verbinden, wo es geht. Andererseits ist er Geschäftsmann, und ein Geschäftsmann ist misstrauisch. Werden wir unsere Arbeit ordentlich machen, wenn wir eigentlich ins Kino wollen? Es macht ihm schon ein ungutes Gefühl, wenn wir fragen, ob das Brot heute pünktlich fertig ist, damit wir wissen, ob unsere Pläne aufgehen.

Von Neuenhagen geht es nach Süden, hinter der Galopprennbahn entlang. Die Straße ist gepflastert und hat sich, vielleicht durch unterirdisch querende Wurzeln, aufgeworfen. In der ersten Kurve nach der Bahnunterführung muss man aufpassen. Wenn man nicht langsam über die Bodenwelle fährt, kann es sein, dass eine von den vierzig Kisten aus ihrer Stapelverankerung springt und der ganze Turm umstürzt. Das wäre der Brot-GAU. Man müsste die Brote zusammensuchen, mit den Lieferscheinen wieder richtig zuordnen und das ganze dann auch noch vertuschen. Thomas hat immer Angst, dass ich zu schnell fahre. Aber weder ihm noch mir ist je ein Brotkistenstapel umgefallen. Ich weiß nicht, woher die schlechte Meinung kommt.

Nicht alle Brote sind in Plastikkästen, manche sind auch in großen Papiertüten, in denen das Mehl angeliefert wurde. Das ist natürlich alles von biologisch wertvollem, besonderem Korn. Das dunkle Brot ist zum Beispiel aus Champagnerroggen gebacken. Die Brote für den Lilaladen in Neukölln sind im Papiersack, weil die nicht zuverlässig die Plastikkisten zurückgeben. A. hat sich eine Weile damit herumgeärgert, den Kisten hinterher zu telefonieren; jetzt kriegen die ihre Lieferung nur noch im Sack.

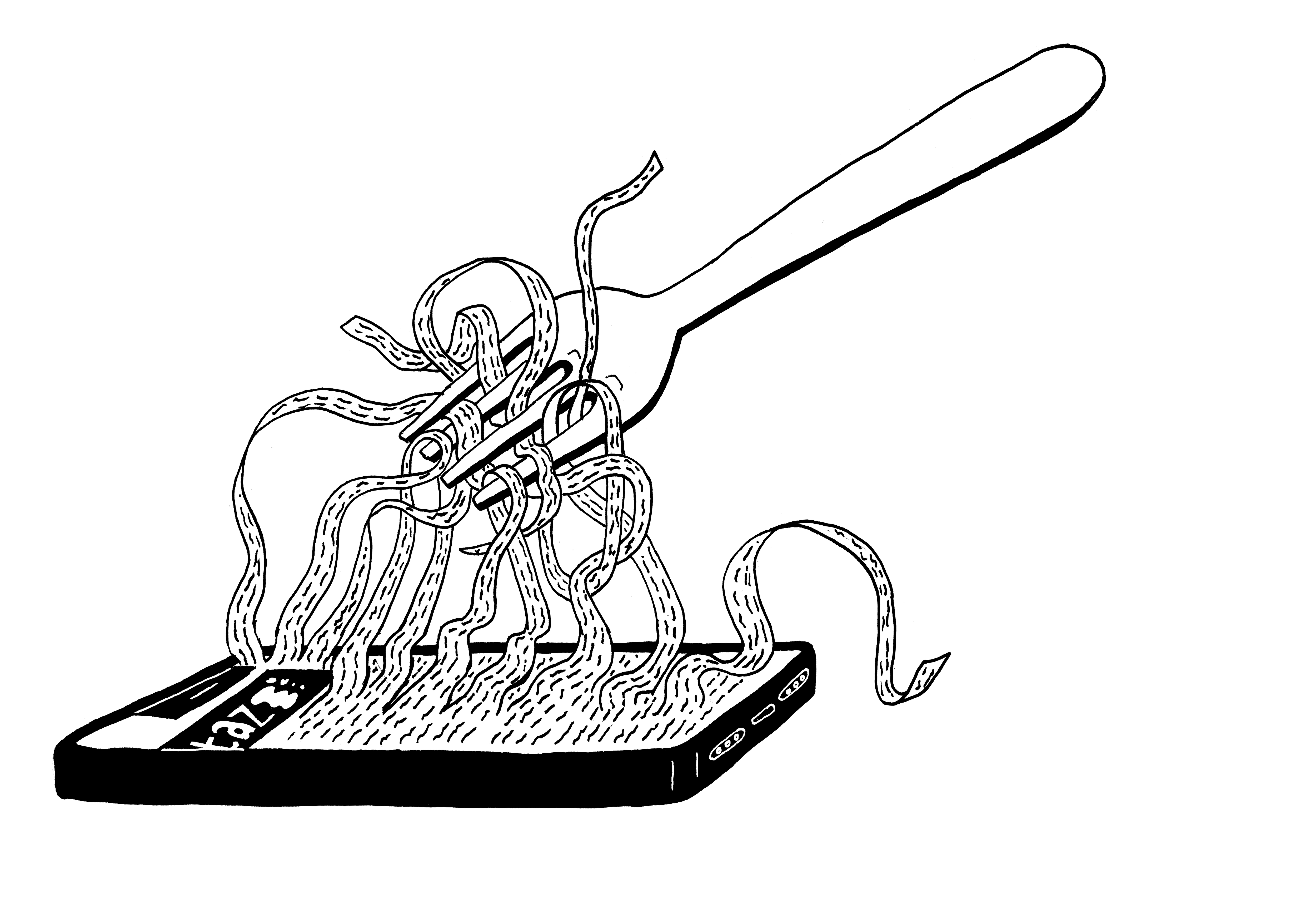

Auch unser eigenes Brot ist im Papiersack. Das ist unser Lohn; wir werden nämlich in Broten bezahlt. A.’s Bäckerei ist in Wirklichkeit ein Kollektivbetrieb, ein kleines ländliches Unternehmen, das Mühe hat, genug Umsatz zu machen, um die Kredite für den Ausbau abzutragen. Geld für Lohn zu zahlen, können sie sich nicht leisten. Aber Brot haben sie genug. Es gibt drei Brote für eine Stunde Arbeit. Natürlich nur für einen von uns. Die Tour braucht keine zwei Lieferanten, einer ist immer nur MitfahrerIn, offiziell jedenfalls. Aber wir machen das zusammen. Thomas kümmert sich ums Auto, ich kümmere mich um den Vertrieb unseres Brotlohns. Denn natürlich können wir keine 13 bis 15 Brote in der Woche essen.

Der Vertrieb ist schwierig, das Brot ist wegen Bio, Handarbeit und Holzofen nicht ganz billig. In Reichenow in unserer direkten Umgebung sind wir nur gelegentlich ein Brot losgeworden. In einer Kreuzberger Groß-WG haben wir einen Testkorb abgegeben, eine Investition. Hat ihnen gut geschmeckt, war ihnen aber doch das Geld nicht wert. Außerdem fanden sie das bedenklich, dass der Betrieb seine Leute mit Brot bezahlt; das finden sie Abzocke, mit der sicher nur Extraprofit gemacht werden soll, und das können sie aus politischen Gründen nicht unterstützen. Andere einzelne Freunde und Freundinnen in der Stadt haben sich bereit erklärt, uns wöchentlich ein Brot abzukaufen. Das muss nun auch geliefert werden. Der beste Deal ist der Tausch. Das Kreuzberger FSK-Kino ist auch ein Kollektiv. Sie haben auf ihrem Plenum beraten und beschlossen: Sie geben uns für zwei Brote eine Eintrittskarte.

Nach Hoppegarten fahren wir ein Stück auf der Frankfurter Allee stadteinwärts, dann nach links über Karlshorst und Oberschöneweide über die Spree durch Treptow nach Neukölln, dorthin, wo es nach Kaffee, Schokolade und Bierhefe riecht. Hier sind die alten und die neue Industriegelände. Hier werden Zigaretten hergestellt und Autoteile zur Abholung bereit gehalten. In einem Gewerbehof wird das Märkische Landbrot gebacken. Wir fahren mit der Rückseite unseres Wagens an das automatische Tor heran. Man muss an einer Strippe ziehen, dann geht die Plastikfolie hoch. Vorschrift ist, sich ein Häubchen aus dünnem weißem Vlies aufzusetzen. Am Eingang gibt es eine Kiste mit diesen Häubchen. Sie erinnern ein bisschen an die Probierstrümpfe in Schuhgeschäften.

Die Fabrikationshalle ist riesig. In ihrer dämmrigen Tiefe mahlen langsam große runde Teigknetmaschinen. An den Wänden über den Maschinen und Lagerregalen sind große Gemälde angebracht. Sie zeigen Tätigkeiten und Ansichten in leisen und melancholischen Pastelltönen. Und melancholisch und leise bewegen sich auch die paar Menschen durch den weiten Raum; sie nehmen kaum Notiz von uns. Jeder weiß, was er zu tun hat, und nimmt das gleiche von allen anderen an, die hier herum laufen. Mit den bereit stehenden Rollbrettern machen wir unseren Weg durch lange Staffeln von fahrbaren Brotregalen. Die vollen Kisten müssen gegen leere ausgetauscht werden. Die leeren sind in einem Nebenraum bis zur Decke gestapelt. Warum bringen wir Brot in eine Bäckerei? Das Holzofenbrot ist bei den Kunden gefragt, die Märkische-Landbrot-Firma bietet es lieber innerhalb ihres eigenen Sortimentes an, als dagegen konkurrieren zu müssen.

Ich hole die leeren Kisten heran, Thomas stapelt die vollen neben dem Eingang auf den Boden, zählt die Brote, hakt die Lieferzettel ab. In einer der leeren Kisten, die ich geholt habe, ist ein Brot vergessen worden. Ein viereckiges dunkles Brot mit Mohn. Es will mit, es will zu uns. Bin ich eine Diebin, wenn ich es nicht zurücktrage? Nein, ich will es nicht hier lassen, ich will’s haben, das kleine Brot, und ich freue mich diebisch. Thomas sage ich erst was davon, als wir wieder im Auto sitzen. Er ist so katholisch.

Meine Kindheit habe ich in der Mansardenwohnung eines alten Mietshauses in Bochum verbracht. Das Haus gehörte einer Bäckerfamilie, die selbst im ersten Stock wohnte und ihre Bäckerei im Erdgeschoss hatte. Im Hof wurde gebacken, im Laden zur Straße verkauft. Wir kauften „Brot von gestern“, das war ein bisschen billiger, und meine Mutter sagte, dass mein Vater sagte, es sei auch bekömmlicher.

Durch die Hoffenster konnte man in die Backstube sehen. Es gab immer auch ein paar Lehrlinge. Einer war schon Geselle, er hieß Adolf. Adolf machte gerne Spaß mit uns Kindern. Manchmal warf er uns kleine, in Zeitungspapier eingewickelte Geschenke durchs Fenster. Er freute sich, wenn wir uns auf die Bündelchen stürzten und das Papier auseinanderzerrten. Einmal war nur eine Kohle drin.

Das Brot wurde nicht mit Holzfeuer gebacken, das war damals noch nicht modern, sondern eine große Koksheizung machte die Wärme; wir lebten ja im Kohlenpott. Hinter dem ehemaligen Schweinestall und der Waschküche war ein Anbau, wo der Koks gelagert wurde. Es gab nur eine fenstergroße eiserne Klappe darin, und es war ein bisschen gruselig, da hineinzuklettern. Wenn man die Klappe aufmachte, fiel ein schwacher Lichtschein über den dunklen Kohleberg. Da saß der Geselle Adolf und hatte sein Gesicht auf die Arme gelegt und weinte! Als das Licht ihn traf, sprang er hoch, die Kohlen knirschten unter seinen Füßen zur Seite, er sprang fluchend auf uns zu. Erschrocken haben wir die Klappe wieder zugemacht. Adolf haben wir nicht wieder gesehen.

Wir sind gut in der Zeit. Über Neukölln (Lilaladen, Papiertüten statt Brotkisten!) geht es nach Kreuzberg, der letzten Station. Die Bäckerei Bäumer und Lutum hat sich im speziellen Sozialklima des Wrangelkiezes entwickelt und gut gehalten: ein bisschen öko, ein bisschen alternativ, ein bisschen kollektiv. Die Preise ein bisschen höher, aber Genuss ohne Reue. Laden und Bäckerei in der Cuvrystraße bilden einen Stollen, der tief in die Architektur des Altbaublocks hineingetrieben ist. Man kommt schwer rein. Vorne ist abends natürlich alles verrammelt. Man muss von einer Hofeinfahrt aus so lange an einem Fenster der Backstube klopfen, bis einer der Bäcker oder Bäckerinnen – hier gibt es auch Bäckerinnen – aufmerksam wird. Die sind dann genervt, weil sie ihre Arbeit unterbrechen, ganz nach vorne gehen und uns einlassen müssen. Wir versuchen, uns beim Verladen der Brotkisten so dünne wie möglich zu machen. Das geht aber nicht. Dauernd eckt man beim Einschieben der Kistenstapel im langen gewundenen Bäckereigang irgendwo an.

Wir müssen mit den Broten ganz nach hinten. Manchmal mache ich heimlich den hinteren Seiteneingang auf, damit der Weg nicht so weit ist. Das ist aber verboten, man könnte ja sonst was rausschieben und womöglich die Tür nicht wieder richtig zu machen. Die Belegschaft schwitzt und ist genervt. Wir stören den Ablauf, stehen dauernd im Weg, haben auch noch Fragen, zum Beispiel, wo wir den Lieferzettel hinlegen sollen. Wir machen, dass wir raus kommen.

Im fsk-Kino werden wir von LieferantInnen zu HändlerInnen in eigenem Auftrag. Wir übergeben die bestellten zwei Roggen-Vollkorn, das Mischbrot und das Saatenbrot und empfangen zwei Karten für den französischen Film „Alles bestens, wir verschwinden“. Zwei unserer Lohnbrote haben wir übrig behalten, zwei kleine, saftige, duftende Olivenciabatta. Dazu kaufen wir uns jetzt mit dem Geld, das wir für die Freundesbrote eingenommen haben, zwei kleine Flaschen Rotwein.

Zwischen der Leinwand und der ersten Sitzreihe plätschert der bunt beleuchtete Pausenspringbrunnen. Als seine letzten Fontänen sich auf den Boden senken und der schwarze Vorhang zur Seite gleitet, drehen wir die Schraubverschlüsse unserer Flaschen auf, prosten uns zu und beißen in unser Brot.

Nachtrag

Das war vor fünf Jahren. Ich wurde ein paar Wochen später entlassen. A. konnte sein Misstrauen, dass ich zu viel Gas verfahre, nicht überwinden. Nachdem er mir sein schlechtes Gefühl anvertraut und es damit in mich reingedrückt hatte, bin ich vor Angst, wieder etwas falsch zu machen, beim Zurücksetzen vom Bäckereigelände gegen ein parkendes Auto gefahren. Da war es dann zu Ende. Vielleicht war es richtig so. Glückliche Episoden sind nur glücklich, weil sie Episoden sind.

Ja, sehr schön, so wars – gewesen- genau so. Und weil ich so katholisch bin, und am Jahresende auch immer mal wieder Bekenntnisse gemacht werden: Doch, einmal, als ich allein fahren mußte, ist mir ein Kistenstapel umgefallen. War sehr ärgerlich und zeitaufwendig, ins Kino gings dann nicht mehr – aber allein wars ehe viel langweiliger…