Das ist also dieses Haus, in dem man „Kreatives Schreiben“ studieren kann. Das Deutsche Literaturinstitut Leipzig. Eine Villa. Zu der aktuellen Debatte darüber, wie sehr das fetzt oder nicht fetzt, was die AbsolventInnen von Schreibschulen schreiben, gab es gestern Abend eine Podiumsdiskussion. Mit dabei war Florian Kessler, der mit seinem Text „Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn!“ in der Zeit die Debatte angestoßen hat. Er hat in Hildesheim „Kreatives Schreiben“ studiert und schrieb, die gegenwärtige deutschsprachige Literatur sei so langweilig und eintönig, weil die AutorInnen alle aus dem gleichen bildungsbürgerlichen, sich selbst reproduzierenden Milieu kämen.

Mit dabei war auch Nikola Richter, Verlegerin des Ebook-Verlags „mikrotext“, in dem Florian Kesslers Text als Teil einer Anthologie eben erschienen ist: „Irgendwas mit Schreiben. Diplomautoren im Beruf“.

Außerdem Nora Bossong, Absolventin des Deutschen Literaturinstituts und Autorin von Romanen und Gedichtbänden, und Guido Graf, Angestellter am Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft in Hildesheim und Mitglied der Auswahlkommission für das dortige Studium.

Für das Feuilleton war Marc Reichwein von der „Welt“ da, der außerdem auch Blogger bei „Der Umblätterer“ ist. Und für die Verlage und Agenturen Elisabeth Ruge, die bis vor kurzem Verlegerin bei Hanser Berlin, inzwischen Literaturagentin.

Es war eine eigenartige Diskussion. Interessant, ja. Aber auch sehr freundlich und harmlos – um nicht zu sagen: brav – , weil alle, die da waren, irgendwie Teil des Literaturbetriebs sind und einander mehr oder weniger verstehen und miteinander gerne kostenlosen Wein auf Empfängen trinken.

Florian Kessler war überrascht, ja erschrocken über die Reaktionen auf seine „geholzte, geharnischte Polemik“, die er nur deshalb in der Zeit veröffentlicht hat, weil er irgendwann „einen heiligen Eid“ geschworen hat, nie unbezahlt zu schreiben und sein Honorar bei Mikrotext voraussichtlich sehr klein ausfallen wird.

Nikola Richter fand es typisch, dass die Zeit erst auf Druck und viele andere Medien gar nicht erwähnten, dass Kesslers Text ein Vorabdruck aus einem Ebook war. Ausgerechnet bei einer Kritik an Filtersystemen wendet das Feuilleton seine Filter an und sortiert die Information aus, woher dieser Text stammt. „Warum“, fragte sie außerdem, „besprechen denn alle Feuilletons der großen Zeitungen immer nur das Gleiche – warum denn?“

Warum, konnte Marc Reichwein auch nicht sehr überzeugend erklären, dafür aber, dass die Vorwürfe „blutleerer Institutsprosa“ nichts Neues sind. Und dass an der aktuellen Debatte die Diskrepanz besonders groß sei zwischen der Masse an Beiträgen und der immer wieder vorgebrachten These, es handle sich doch nur um eine Scheindebatte.

Guido Graf fand, dass Florian Kesslers Kritik an denen, die heute studieren (und denen, die die Studierenden auswählen), völlig vorbei geht, und dass sich die Debatte momentan nicht um Textformen jenseits des Romans kümmert, zum Beispiel Lyrik, Literaturzeitschriften oder Twitter-Literatur.

Nora Bossong erinnerte daran, dass das alles eine große Selbstbespiegelungsaktion ist: „Das Feuilleton spricht über das Feuilleton, der Literaturbetrieb über den Literaturbetrieb und die Schreibschule über die Schreibschule.“ Sie betonte aber auch, dass sie noch nie einen so durchmischten Studiengang erlebt habe wie an eben jenem Deutschen Literaturinstitut.

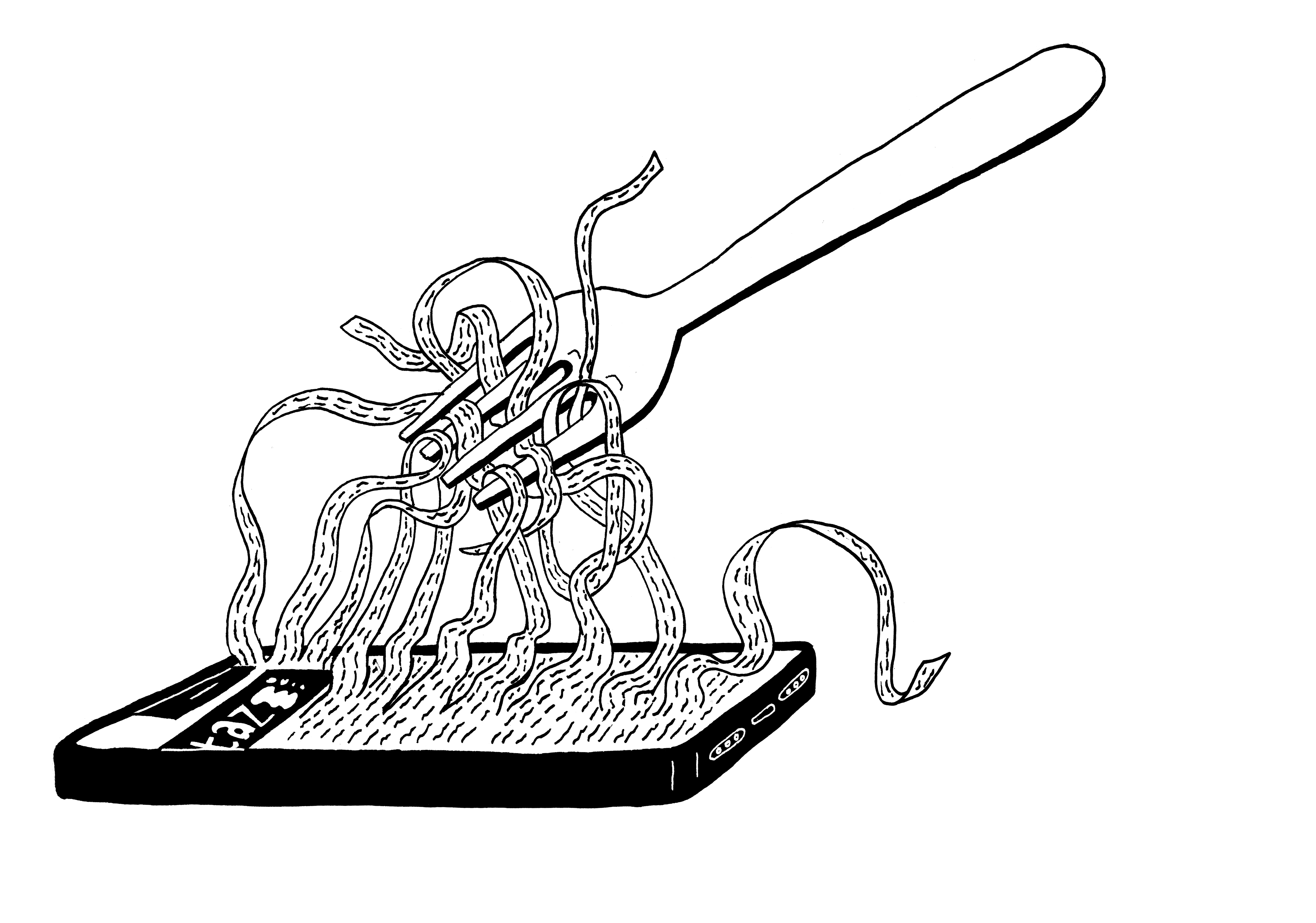

Und Elisabeth Ruge wies darauf hin, dass die Leute in den Verlagen, die Manuskripte aussuchen, nicht einfach langweilig sind. Die Verlagsprogramme gleichen sich einander immer mehr an, weil da Leute sitzen, die ums Überleben kämpfen: „Das ist nicht das Ambiente, in dem man zu großen Dingen ausholt“. Inzwischen fänden aber auch oft BloggerInnen immer mehr Beachtung als KritikerInnen, wie Maria Popova mit brainpickings.org. Trotzdem, sagte Elisabeth Ruge, sei ihr die „Hyperverfilzung“ des Literaturbetriebs sehr unangenehm, zum Beispiel die Tatsache, dass in den Gremien und Jurys für Stipendien und Preise immer wieder dieselben Leute säßen.

Was bleibt, sind tausend Fragen. Wie sieht er denn eigentlich aus, dieser Stil, von dem gesagt wird, er sei ein Einheitsbrei, ein langweiliger? (Ich hätte ein paar Ideen. Hat was mit Kaugummis zu tun, mit Spucke und knapp verfehlten Bildern.) Oder geht es gar nicht nur um den Stil, sondern eher um die Inhalte, die ausgelutschten Figuren und Geschichten?

Und: Mit welchem Ziel fangen Leute diese Studiengänge an und was kommt am Ende dabei raus? (Die Zeit hat ein paar von ihnen gefragt.) Warum fangen andere Leute das nicht an? Wie gerecht sind die Auswahlkriterien, die bestimmen, wer studieren darf? Welche Leute brechen die Schreibschule ab, und aus welchen Gründen? ‒ Fragen, die sich kaum beantworten lassen ohne die generelle Frage nach Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten für Menschen aus verschiedenen Klassen und Milieus. Und die Frage danach, welche Schuhe am besten zu Parkett passen.

Ist es nicht ein wenig eindimensional, die deutsche Literaturszene nur auf ein Institut in Leipzig zu beschränken? Es gibt sehr wohl zahlreiche Ausbildungseinrichtungen außerhalb von Leipzig, die erfolgreiche, gar Bestsellerautoren hervorgebracht haben (Bundesakademie Wolfenbüttel) und beispielsweise das TextArt Magazin, das sich sehr für die freie Szene engagiert.