Am taz-Stand stehen zwei Frauen vor dem Bildschirm, der die Veranstaltungstitel anzeigt, und machen ein Selfie. Auf dem Bildschirm steht: „12 Uhr – Beihilfe zum Völkermord. Deutschlands Rolle bei der Vernichtung der Armenier – von Jürgen Gottschlich (Ch. Links Verlag). Die zwei Frauen haben großen Spaß und fotografieren sich mehrmals, gucken ob es gut geworden ist und freuen sich. Nun ja.

Ich hatte was mit Gedichten versprochen, und das kommt jetzt auch. Von der Stasi gerettete Gedichte.

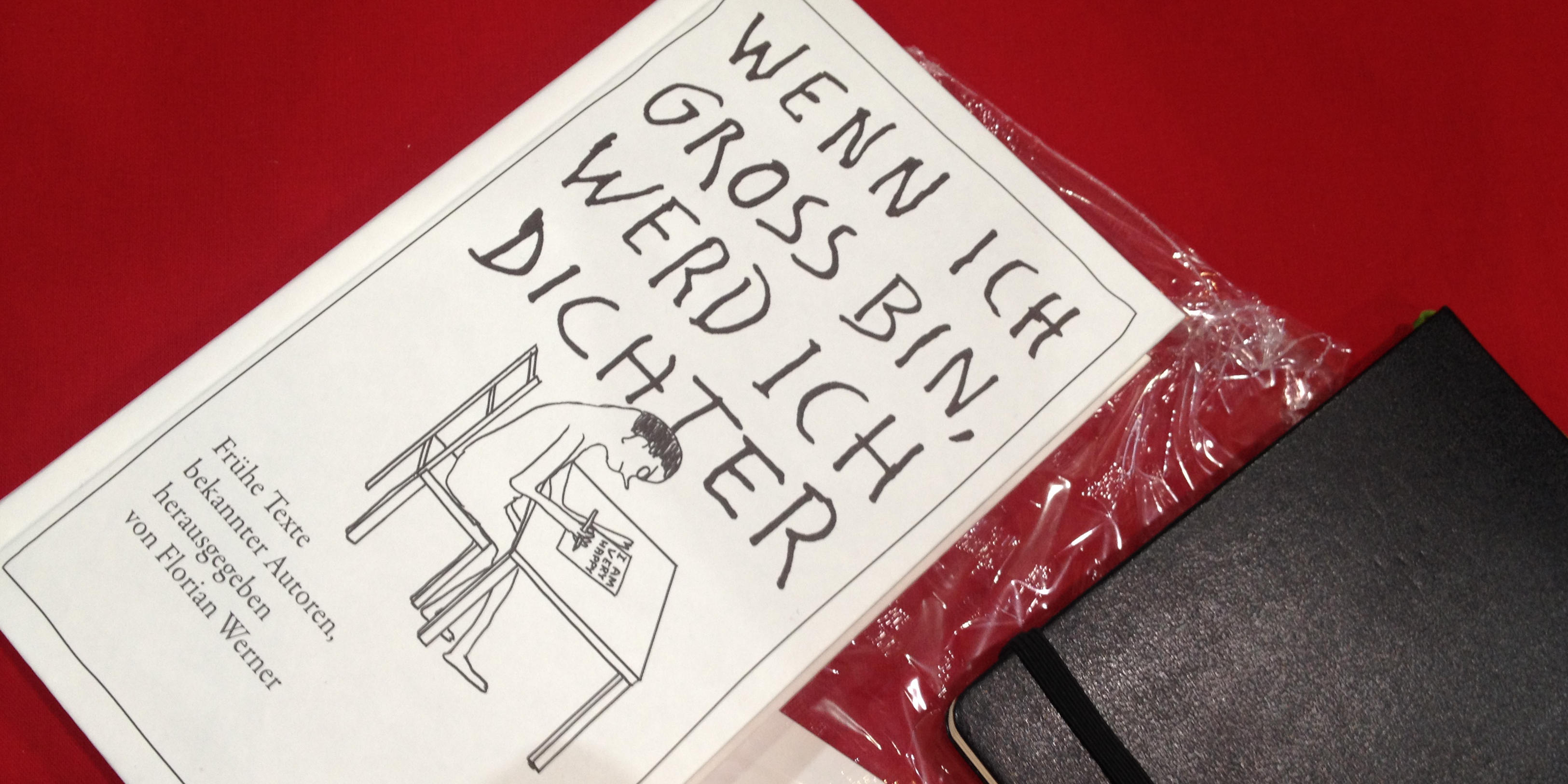

„Wenn ich groß bin, werd ich Dichter“, heißt ein Buch, das Florian Werner herausgegeben hat. 33 Autorinnen und Autoren erzählen darin von ihren ersten Schreibversuchen. Mit Kinderfotos! Und mit Fotos der Originaltexte. Ein sehr schön gemachtes Buch. Es gibt Gedichte und Tagebucheinträge (teilweise geschwärzt, Zitat Lucy Fricke: „Persönlichkeitsrechte – vor allem meine eigenen“), Geschichten und Zeichnungen und ein Rezept für Gemüsesuppe (von Helene Hegemann).

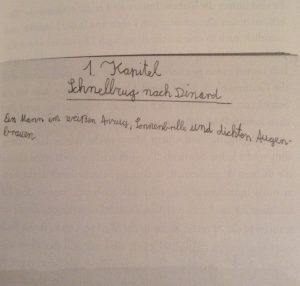

Von Tilmann Rammstedt gibt es einen ausbaufähigen Kapitelanfang:

Annett Gröschner und Jochen Schmidt lesen aus dem Buch in Halle 3. Annett Gröschner erzählt, dass ihr erstes Buch eine Wunschbiografie über ein Mädchen war, das sich die Haare abschneiden durfte. Sie war sieben, als sie das schrieb, das Buch gibt es nicht mehr: „Es ist glücklicherweise verlorengegangen“, schreibt sie.

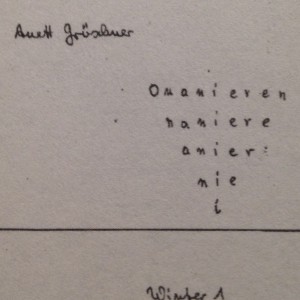

Und eigentlich dachte Annett Gröschner, die Gedichte, die sie während ihrer Pubertät geschrieben hatte, gäbe es auch nicht mehr. Sie hatte sie vernichtet – aber die Stasi hatte sie aufgehoben. Es waren Gedichte, die Gröschner an die Schulwandzeitung geheftet hatte und die ein Lehrer oder eine Lehrerin, an die Stasi weitergegeben hatte, „mit Kommentaren über meine vermeintliche Staatsfeindlichkeit versehen“. Eines der Gedichte heißt „Onanie“.

Für die Stasi war Annett Gröschner am Ende nicht brauchbar. Ihre Akte (Name des Vorlaufs: Poet) wurde geschlossen mit dem Vermerk: „Da eine zuverlässige und ehrliche Unterstützung unseres Organgs durch die Kandidatin nicht zu erwarten ist, wird vorgeschlagen den Vorlauf zu archivieren.“

„Heute denke ich“, schreibt Annett Gröschner, „dass erst meine Verteidigung der Poesie gegen das denunziatorische Protokoll mich zur Schriftstellerin gemacht hat“.

Jochen Schmidt hat ebenfalls in der DDR mit dem Schreiben angefangen, er liest einen Text über einen „akkustischen Schalter“, den er erfunden hat, mit einem Freund zusammen. Er hatte damals nicht vor, Schriftsteller zu werden, „da war ich zu realistisch“, sagt er. Aber auch zu männlich. „Mit 14 als Junge kannst du nicht sagen, ich will Gedichte schreiben, das muss was Technisches sein.“ Er ging dann auch auf eine Schule für mathematisch begabte Schüler und studierte erst mal Informatik. „Das Wort Nerd gab es bei uns noch nicht, aber ich wäre gerne einer gewesen.“ Technik war „eine Form von Magie“ für ihn, und außerdem „eine Refugium der Männlichkeit“: „Die Mädchen stöhnten schon auf, wenn sie das Wort ‚Elektronik‘ hörten.“ Geblieben ist davon, dass Schmidt heute das Wort „Dehnungsfugen“ schön findet.

Ich würde jetzt gerne im Pressezentrum sitzen bleiben und noch die Beiträge von Nora Bossong, Lucy Fricke, Olga Grjasnowa, Svenja Leiber, Annika Reich, Kathrin Röggla, Saša Stanišić und David Wagner lesen, habe aber den Verdacht, das wird nicht passieren.

Florian Werner (Hg.): Wenn ich groß bin, werd ich Dichter. Frühe Texte bekannter Autoren. Arche Literatur Verlag, 256 Seiten, 16,99 €.

Heute abend gibt es zu dem Buch noch eine Lesung: 18 Uhr, Deutsches Literaturinstitut Leipzig, Wächterstr. 34.