„Ich will es nicht! Ich will mich nicht mit TikTok befassen müssen, please!“ Meine Schwester lacht mich aus. Ich habe ihr vom letzten Buchmessetag erzählt, von der booktok-Stage. Hättet ihr auch geglaubt, in booktok-Videos würde über Bücher gesprochen? Meine jüngere Schwester korrigiert diese Annahme: „Neee, die reden doch nicht! Das wäre viel zu langweiliger Content. Da läuft Musik, die grimassieren, tanzen und beißen sich auf die Finger und sowas.“ Aber es läuft wohl Schrift durchs Video, die den Kontext erklärt.

Weil ich jetzt gerne auf die Ausnutzung jugendlicher Kultur als Vertriebsmotor schimpfen würde, habe ich ein schönes Zitat rausgesucht, das meiner Rage die Sporen aus der Flanke nimmt. Postmoderne Szene-Eliten brauchen nämlich (und zwar szenenunabhängig, deshalb gibt es hier nichts zu beweinen) „interkulturelle Kompetenz, technisches Know-How, eine exakte Beobachtung des Marktes und die Bereitwilligkeit, nicht nur das eigene Produkt beziehungsweise die eigene Botschaft, sondern auch die eigene Persönlichkeit kontinuierlich neu aufzufrischen.“ (Marco Swiniartzki, Szene-Eliten: Selbststilisierung, soziale Praxis und postmoderne Ästhetisierung am Beispiel des norwegischen Black Metals. In: Eliten und Elitenkritik vom 19. bis zum 21. Jahrhundert).

Ich möchte damit nur darauf verweisen, dass es laut Swiniartzki Aufgabe von jeglichen Szene-Eliten ist, „spezifische Konsummuster und Habitus“ zu vermitteln. Es wäre zu einfach, die Verantwortung dafür jungen Menschen zuzuweisen. Der Grund dafür liegt woanders und wir alle wissen, wo das ist.

„Writing-on-demand“

Als ich aber bei der Bühne vorbeiging, fragte die Moderatorin gerade die Mitarbeiterin eines Verlags, ob sie jungen Autor*innen dazu rät, TikTok „mitzunehmen“. Rät sie. Wäre ich jetzt 16 und hätte Träume, würde ich mich auf der Plattform um ein Following bemühen, meine Ideen am Publikum testen, das Feedback in meine Texte einarbeiten, Ideen, die nicht ankommen, verwerfen. So weit, so zeittypisch. „Writing-on-demand“, murmelte es ganz kulturpessimistisch in mir. Vermischung von Autor*innenschaft und Vertrieb. Ich schlich mich angespannt davon.

Wie angekündigt möchte ich euch noch von Comics berichten, die mir aufgefallen sind.

Erstmal: Wusstet ihr, dass es in Deutschland Comicbücherverbrennungen gab? Und zwar in den späten 1950ern? Sogar in der Buchmessestadt Frankfurt? Timur Vermes macht in seinem neuen Buch darauf aufmerksam. Für Menschen, die keine Comics lesen, hat er den „Comicverführer“ geschrieben: „Warum Comics großartig sind und wir sie lieben sollten“.

Regelrechte Unterdrückung des Comic-Genres

Denn das tun wir in Deutschland weniger als z.B. Menschen in Frankreich oder den USA. Von 100 im Buchmarkt umgesetzten Dollar stammen 4 Dollar von Comics, in Frankreich sogar mehr als 11. In Deutschland sind es gerade mal 2. Ein Grund könnte die regelrechte Unterdrückung des Genres sein, das als Schmutz und Schund zum Gegenteil eines gUtEn bUcHes gemacht wurde. Wer Comics bereits liebt und liest, braucht dieses Buch vielleicht nicht. Aber interessant ist es schon. Vermes gibt einen Überblick über die Geschichte des Comics, wichtige Begriffe und empfiehlt jede Menge Comicbücher. Es gibt aber auch (zum Teil sehr witzige) Verrisse: Die Autorin Sarah Glidden kommt im Kapitel über Comicjournalismus so schlecht weg, dass ich fast neugierig geworden bin. Etwa so: „Auch Sarah Glidden versteht unter Journalismus vor allem, dass sie irgendwo ist und irgendwas denkt.“

Thomas und sein Bruder verbringen langweilige Sommerferien in ihrem Dorf nahe der tschechoslowakischen Grenze mit Musik hören. Die Eltern versorgen die Kinder ganz bildungsbürgerlich mit Klassik, aber Thomas und sein Bruder nehmen heimlich auch Popmusik aus dem Radio auf. Dann gibt ihr Vater ihnen eine Schallplatte: Der Komponist sei so wichtig wie Beethoven, sagt er ihnen. Die Jungs sind gefesselt: „Die Platten waren wie Tickets zu einem fremden Planeten. Auf ihm wohnten nicht Alf oder Mr. Spock, sondern ein Mann. Er hieß Karlheinz.“

Im Comic „Stockhausen, der Mann der vom Sirius kam“ von Thomas von Steinaecker (Text) und David von Bassewitz (Zeichnungen) wird Karlheinz Stockhausens rise to fame erzählt. Die Darstellung der traurigen Kindheit, die Beziehung zur psychisch kranken und deshalb von den Nazis ermordeten Mutter und die Kriegserfahrung des jungen Karlheinz machen seine drängende Suche nach neuen Ausdrucksformen schrecklich nachvollziehbar. Ich klappe das Buch zu und höre zum ersten Mal in meinem Leben „Gesang der Jünglinge“. Unvorstellbar, wie das aufs Gehör eines Menschen getroffen sein muss, der nie zuvor elektronische Musik gehört hatte. Das war sie, die neue Musik, die der Komponist für dringend nötig hielt, um eine bessere Welt zu bauen. Danke, Karlheinz.

Popkulturelle und geografische Parallelen

Mit dem Buch kann man Engelstrompeten pressen, es ist ein richtiger Brocken und dabei ist das erst Teil 1. Es soll noch weitergehen, denn Steinaecker und Stockhausen kannten sich in real life, mal sehen, ob Stocki noch mal von diesem New Age-Trip runterkommt. Als vollkommen unmusikalische, ganz und gar okularzentrische Leserin bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für den Zugang zur jüngeren Musikgeschichte, der mir hier geschaffen wird. Meine einzige Kritik betrifft Seite 12: Meine langweilige Kindheit nahe der tschechischen Grenze war an Freitagabenden nämlich genau wie die des Autors, auch ich nahm Hits von Bayern 3 auf Kassette auf, aber die Chart-Sendung hieß doch wohl „Schlager der Woche“, nicht „Top Ten der Woche“. Herr von Steinaecker, bitte setzen Sie sich deswegen mit mir in Verbindung!

Auf meine Kindheit in Bayern folgte eine Jugend in Nordrhein-Westfalen – gar nicht so weit weg vom Ort des Geschehens in „Coming of H“ von Hamed Eshrat. Der autobiografische Comic hat mich aber nicht nur der popkulturellen und geografischen Parallelen wegen berührt (obwohl das eben auch sehr schön war). Ob Hamed auch mal bei Sliders in Paderborn eingekauft hat?

Seine Jugend enthält die selben Kassetten und den selben Alf wie die von Thomas Steinaecker und mir, seine Erzählung wird dann aber sehr viel persönlicher. Nach der Flucht aus dem Iran lässt sich Hameds Familie in Bünde in Ostwestfalen nieder. Sein Vater wird in Deutschland nicht glücklich, Hamed stürzt sich in Graffiti, Skateboards, Romanzen und Rausch und schafft es trotzdem oder auch genau deswegen an die Kunstakademie. Ich musste beim Lesen immerzu an Begriffe wie „Integrität“ und „Resilienz“ denken. Es ist wirklich bemerkenswert, wie Hamed von sich und anderen als Jugendliche erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachfühlen könnt, aber viele Erzählungen geben junge Charaktere der Lächerlichkeit preis (and I don’t like it, auch wenn es lustig sein kann).

Weitergereichte Männerhaut

Auch Bianca ist jung und würde gern das Leben auskosten, darf sie aber nicht. Im Italien der Renaissance soll sie drinnen bleiben und schön brav sein und demnächst einer arrangierten Ehe zustimmen. Mit einem ganz besonderen Zaubermantel, nämlich einer von Generation zu Genration weitergereichten Männerhaut, die sich überstreifen lässt wie Buffalo Bill es sich nur erträumen könnte, verwandelt sie sich in Lorenzo. „Sie kann nun inkognito die Welt der Männer besuchen und ihren Verlobten kennenlernen.“ Keine Sorge, hier wird keine Zwangsheirat schöngeredet. Ihr Verlobter will nämlich auch nicht heiraten, er ist schwul – und will lieber Lorenzo. „In der Haut eines Mannes“ von Hubert (Text) und Zanzim (Zeichnungen). Traurig: Es wird Huberts letztes Buch bleiben, er ist leider 2020 mit nur 49 Jahren verstorben.

Zum Abschluss: Was ich liegen ließ

Über Missionsversuche auf der Messe lässt sich leicht scherzen, aber was ich halt wirklich nicht packe, ist die Unfähigkeit der Leute, catchy religiösen Content zu produzieren. Schon am Bahnsteig am Messegelände werden Bücher ausgeteilt, über die habe ich hier schon mal geschrieben. In Halle 3.1 gibt es eine regelrechte Eso-Ecke. Ein Mann im Anzug gibt mir einen Flyer, in dem ich erfahre, dass er nach einer Scheidung endlich wieder verheiratet ist. Der „heilende Blick“ von Braco wird auf einem Roll-Up beworben, das ist, falls noch nicht bekannt, ein Typ in weißen Klamotten, der sich dafür bezahlen lässt, Leute anzuschauen.

Den Vogel schießen die Moonies ab, die anscheinend gleich eine ganze Tüte Give-Aways verteilen. Ich schreibe anscheinend, weil ich die Tüte in einer Damentoilette liegen sah, wo sie entweder zur Mitnahme ausgelegt war oder aber der Entsorgung überlassen wurde. Laut Psiram sind das Rekrutierungsziel der auch Vereinigungskirche genannten Moonies „vor allem junge, gebildete Menschen“.

Und: „Auf der Grundlage der gemeinsamen anti-kommunistischen, aber auch autoritären und hierarchischen sowie nicht zuletzt anti-demokratischen Ausrichtung kam und kommt es offenbar zu Allianzen mit rechtskonservativen bis rechtsextremen Organisationen und Personen sowie in den USA auch mit der christlich-fundamentalistischen Rechten.“ Also Vorsicht, Kinder. Gratisbücher gibt es in aller Regel nur im Tausch gegen Selbstbestimmung.

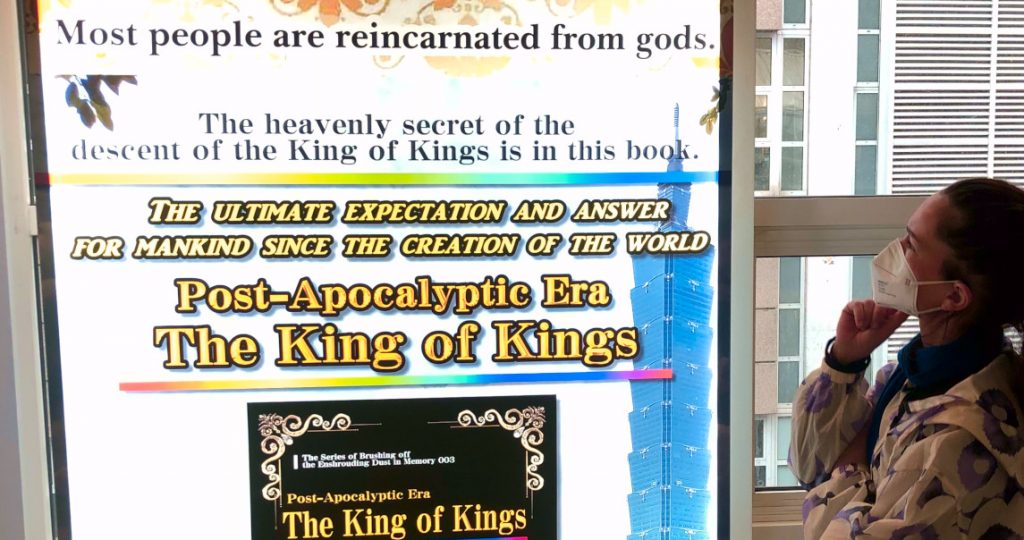

Mitten im Eingangsbereich wirbt eine Leuchtreklametafel für … ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Vielleicht lasse ich hier ein Bild sprechen.

Und damit endet mein Reisebericht aus Frankfurt.