Ärzte in Deutschland können ab Freitag, 10. März 2017, für viele Krankheiten Cannabisblüten und -extrakte auf Rezept verschreiben, bei schweren Erkrankungen auch auf Kosten der Krankenkassen. Hierzu bemerkt der Deutsche Hanfverband (DHV) in seiner Pressemitteilung vom 9. März 2017: „Dieser Schritt stellt einen Meilenstein für alle Betroffenen und die gesamte Bewegung zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland dar. Nach jahrzehntelanger Ignoranz gegenüber dem Leiden von Patienten in Deutschland hat die Regierung endlich ein Einsehen. Dies geschieht jedoch nicht aus reiner Menschlichkeit. Die Regierung wollte damit auch das Recht auf Eigenanbau von Patienten verhindern, der ihnen von immer mehr deutschen Gerichten wegen ihrer Notsituation zugesprochen wurde.“

Der lange Leidensweg der Patienten

Der Patient Michael Fischer stellte seinen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Anbau von Cannabis zur medizinischen Selbstversorgung im Mai 2000. Mehr als 15 Jahre musste er um sein Recht prozessieren. Erst das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig vom 6. April 2016 (BVerwG 3 C 10.14) im Fall des Multiple-Sklerose Patienten Michael Fischer gegen die Bundesrepublik Deutschland, in welchem dem Patienten das Recht bescheinigt wurde, in seiner Notlage Cannabis selbst anzubauen, brachte die Bundesregierung auf Trab, denn sie wollte auf jeden Fall verhindern, dass Patienten ihre Medizin auf dem Balkon züchten.

Für seine Beharrlichkeit und seinen unermüdlichen Einsatz vor Gericht hat Michael Fischer eine Würdigung verdient wie zum Beispiel ein Bundesverdienstkreuz verbunden mit einem Eingeständnis der Bundesregierung für ihr über viele Jahre währendes Fehlverhalten in Sachen Cannabis als Medizin und der Bitte um Nachsicht und Entschuldigung. Aus ethischer Sicht sind der Gesundheitsminister und die Drogenbeauftragte gegenüber Michael Fischer und vielen anderen Patienten hierzu in der Pflicht.

Bundestag votiert einstimmig für Cannabis als Medizin

Einstimmig hat der Bundestag am Donnerstag, 19. Januar 2017, den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften (18/8965) angenommen, wonach künftig schwerkranke Patienten auf Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung auch mit hochwertigen Cannabis-Arzneimitteln versorgt werden können. An der Abstimmung nahmen weniger als zehn Prozent der Abgeordneten teil.

Nachdem der Bundestag das Gesetz zur Verwendung von Cannabis als Medizin angenommen hatte, hat am 10. Februar 2017 auch der Bundesrat zugestimmt. Das Gesetz wurde dann am 9. März 2017 im Bundesgesetzblatt (BGBl I 2017 S. 403) veröffentlicht und tritt somit am 10. März 2017 in Kraft.

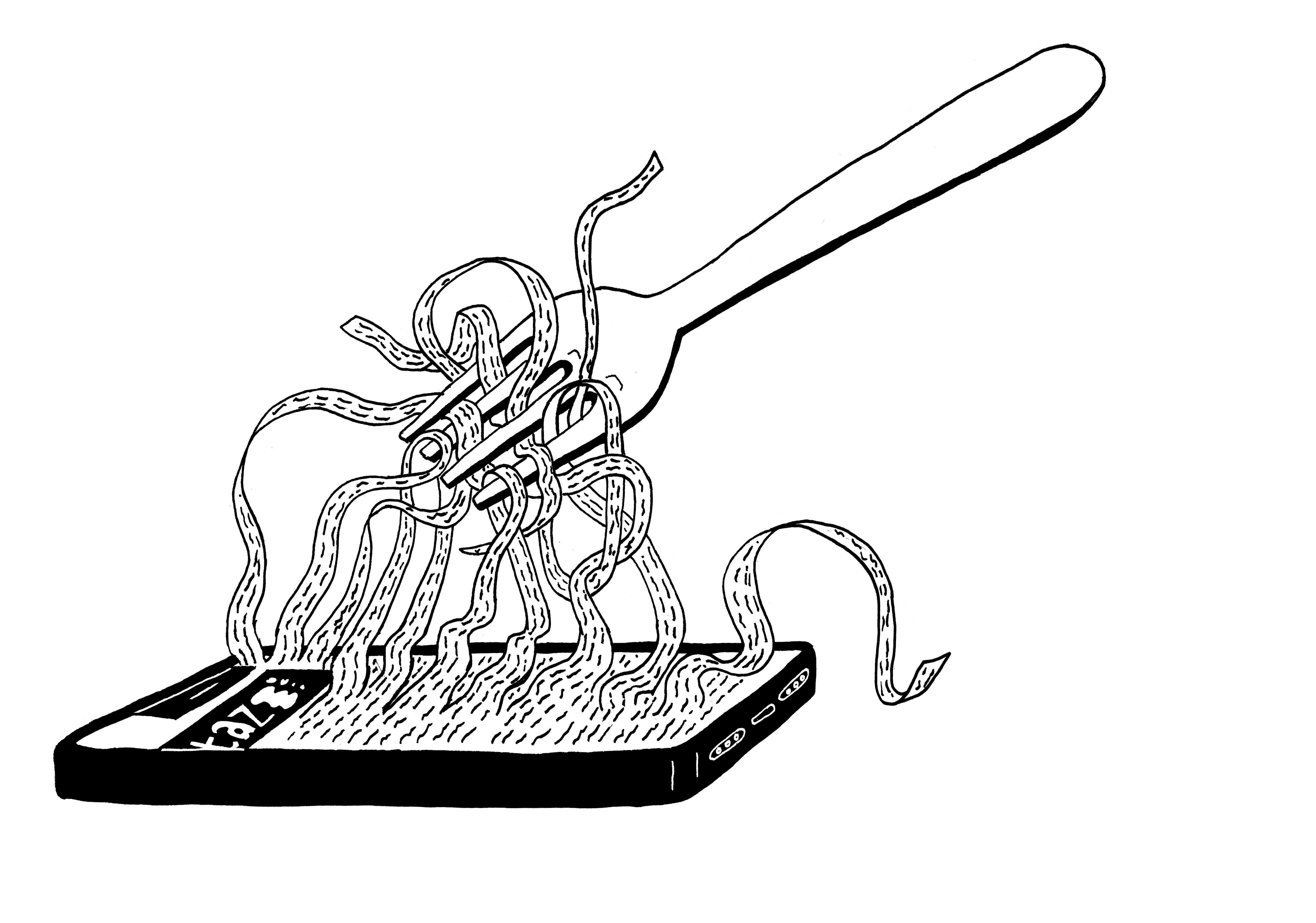

Der große Haken an der Sache

Franjo Grotenhermen, Geschäftsführer der Internationale Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente e.V. (IACM), vermeldete in den ACM-Mitteilungen vom 11. Februar 2017, dass das Gesetz allerdings einen großen Haken habe, wenn es um die Verschreibung dieser Medikamente zulasten der gesetzlichen Krankenkassen geht. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: „Ärzte unterliegen einem so genannten Wirtschaftlichkeitsgebot und haben normalerweise ein begrenztes Arzneimittelbudget. Durch Patienten, die teure Medikamente verschrieben bekommen, wird dieses Budget überschritten. Das ist nur möglich, wenn diese Überschreitung im Einzelfall ausreichend begründet ist. Sonst bekommt der Arzt bzw. die Ärztin einen Regress und muss die zu Unrecht verschriebenen Medikamente aus eigener Tasche zurückzahlen. Das wird vermutlich zu einer erheblichen Verunsicherung und Zurückhaltung der Ärzte führen, wenn hier keine Klarstellung erfolgt, die solche Strafzahlungen ausschließt.“

Vor diesem Hintergrund bekommt das Wort „Wiedergutmachung“ des Abgeordneten Dr. Harald Terpe (Bündnis 90/Die Grünen), das er anlässlich der Sitzung des Bundestages am 19. Januar 2017 in seiner Rede gebrauchte, eine besondere Bedeutung. Wörtlich sagte er: „Wir sind den Betroffenen lange eine Lösung schuldig geblieben. […] Möge es [das neue Gesetz] zu einer Wiedergutmachung durch besonnene Anwendung in der Praxis beitragen.“

Frank Tempel (Die Linke) hingegen betonte, die bisherige Rechtslage mit ihren bürokratischen Hürden und den hohen Kosten für die Patienten sei fatal gewesen. Es habe sich moralisch gesehen um eine Art unterlassene Hilfeleistung gehandelt, zumal nur wenige Menschen eine Ausnahmegenehmigung für die Cannabis-Therapie bekommen hätten. Also auch aus seiner Sicht gilt es wieder etwas gut zu machen.

— Erste Erfahrung mit der Krankenkasse (KK) / Medezinischen Dienst der Krankenversicherun (MDK) als Cannabis Patient 2017 —-

Je nach KK und lokalem medizinischen Dienst (MDK) sind die Erfahrungen und Impressionen aus meiner Sicht extrem unterschiedlich Z.B.

Wer soll laut KK den Antrag stellen?

– Patient stellt Antrag und „schildert“ das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen natürlich mit seinen Worten (Schon macht er ein paar Fehler)

– Patient stellt „Kurzantrag“

– Hausarzt wird eingeschaltet durch Patient in anderen Fällen durch KK bzw. MDK mit/ ohne Fragebogen

Es wird von der KK / MDK ein

– Fragebogen für den Hausarzt verwendet

– Fragebogen nicht verwendet

Bei jeder KK / MDK ist der Fragebogen mindestens „etwas“ unterschiedlich…

Mal werden wg der vorgesehen Cannabis Verordnung z.B.

– Studien mit entspr. Evidenz (Wirksamkeitsbeweis) als Beleg gefordert.

– Mal reicht es, wenn der Hausarzt „seiner Einschätzung“ Ausdruck verleiht.

Bei den „Beweisen“ werden sehr unterschiedliche Ideen verfolgt:

Mal reicht ein „glaubhaft“ machen aus. Dann wieder wird das Gesetz mehr als streng ausgelegt und Erläuterungen und Motive des Gesetzes einfach ignoriert

Diese scheinbar kleinen Unterschiede können zu völlig anderen Ergebnissen führen. Von wegen „es wird alles einfacher“ für Schwer-Kranke und soviel zur einheitlichen Handhabung bei einem „Bundesgesetz“.

Erfolg mit der KK – für den betroffenen Patienten – hängt dann hier mehr vom Glück als von objektiven Kriterien ab.

Mindestens beim Widerspruch braucht man vermutlich einen Anwalt.