Punkrock ist eine wirtschaftliche Branche wie jede andere und funktioniert sozial sehr ähnlich wie die so gern gehasste Start-up Szene (natürlich ist im Punkrock-Markt nicht ansatzweise so viel Geld und auch das Wachstumspotential ist deutlich eingeschränkt durch die von vornherein nicht riesige Zielgruppe): Wir haben einige wenige meist weiße, cis-männliche Investoren, ein paar wenige nicht cis-männliche, die aber mit denselben Mitteln und Habitus arbeiten müssen, um konkurrenzfähig zu sein. Abseits dieser Investor*innen (aber auch mit ihnen) herrscht grundsätzliche Mangelwirtschaft, obwohl schwindende Rohstoffe Medien wie Vinyl-Tonträger immer teurer machen. Die Mangelwirtschaft wird durch unbezahlte Arbeit lebensfähig: Denn der Mehrwert der Punkrock-Szene wird durch die unbezahlte Arbeit von denjenigen erwirtschaftet, die noch auf einen Platz in der Branche hinarbeiten oder anderweitiger Lohnarbeit nachgehen, sodass sie sich ein derart kräftezehrendes Hobby leisten können. Konzertgruppen in AZ, junge Fotograf*innen/Journalist*innen/Videokünstler*innen, Ehrenamtliche in Kulturvereinen oder bei Labels, Zines usw. arbeiten grundsätzlich unter Mindestlohn, wenn sie überhaupt bezahlt werden. Bei Startups sind das die unbezahlten Praktikant*innen. In der Theorie sollen ehrenamtliche Strukturen mehr Mitspracherecht ermöglichen – wer schon mal ehrenamtlich im Rahmen der Kulturindustrie im Punkrock gearbeitet hat, weiß, dass Partizipation bei vielen auch eher Schein als Sein ist. Wo da jetzt der qualitative Unterschied sein soll, ob ich bei Rocket Internet oder im „Freiraum“ meiner Wahl viele Stunden unbezahlte Arbeit leiste und mir Technik-Gregor erzählt, dass ich keine Ahnung habe und deswegen nicht mitreden kann, ist mir erstmal nicht ersichtlich. Bei Rocket Internet gehen die Investor*innen mit dem Gewinn meiner unbezahlten Arbeit nach Hause, im „politischen Freiraum“ sind es die Bands, die mit 500-5.000€ Gage/Merch pro Abend nach Hause gehen, um ihre Labels und Agenturen bezahlen zu können. Denn auch die armen Punkrock-Star-Mäuse müssen ihre Brötchen, Instrumente oder Miete zahlen und auch die Mitarbeitenden in den entsprechenden Dienstleistungsunternehmen, die für den Erfolg notwendig sind, müssen bezahlt werden – im besten Falle knapp überm Mindestlohn, aber hey: dafür arbeitet man in einem coolen Umfeld, wo alle Friends sind und man die Stars hautnah erleben kann.

Viele Bands spielen nicht mehr in ehrenamtlichen Strukturen, wenn sie es „geschafft“ haben. Die Reichweite, die ihnen das ermöglicht, wird jedoch massiv getragen von denjenigen, die jahrelang ehrenamtlich oder schlecht bezahlt Konzerte von genau diesen Bands gestaltet und ermöglicht haben. Denn größere Investor*innen in Form von professionellen Labels oder Booking Agenturen wollen „Traction“ sehen – also einen Nachweis dessen, dass Nachfrage besteht. Das geht über Umsatzzahlen, Social Media Reichweite und Followerschaft, verkauftem Merch bis zu Anmeldungen für Newsletter oder eben vollen/ausverkauften Konzerten. Für eine solche Rockstar-Historie, in die es sich lohnt zu investieren, sollten außerdem möglichst wenig Brüche in der inhaltlichen Ausgestaltung bestehen – das mögen „die Fans“ nicht so gern: Ein Produkt wie eine Band oder eine Zeitschrift sollten sich selbst treu bleiben und die Musik bzw. die Inhalte machen, die wir von ihnen kennen. Bisschen edgy ist auch okay, aber nicht too much, man muss es sich ja nicht mit allen verscherzen. Hat man es hingegen „geschafft“, sich auf diese Weise ein Punkrock-Mahnmal zu errichten, dann ist der Sockel auch kaum noch umzustoßen. Da kann man Unsinn erzählen, sich völlig danebenbenehmen und Menschen für alles benutzen, was einem so einfällt. Im Zweifel leisten sich die Rockstars bzw. die Label und Agenturen dann nämlich entsprechende Anwält*innen, um solche Vorwürfe zu parieren oder schweigen Dinge einfach tot. This is how Kulturindustrie looks like.

Natürlich wird auf diese Weise auch Geld an Menschen verteilt, die an verschiedenen Stellen DIY oder auch politischen Aktivismus betreiben: Auch Punkrock-Unternehmen haben externe Mitarbeitende wie Fotograf*innen, Mischer*innen, Studios, Autos, Booker*innen usw. In der Theorie fließt dadurch Geld an „die Richtigen“, also gute Leute, Diggi, den*die man schon ewig kennt, der*die vielleicht Probleme hat sonst einen Job zu finden usw. Allerdings bleibt mein Kritikpunkt weiterhin erhalten, da Punkrock-Unternehmen kaum marktübliche Sätze zahlen können: Es ist Lohnarbeit, die auf Arbeitsbedingungen fußt, die weit hinter den Arbeitsschutzgesetzen in Deutschland liegen. Klar, macht mehr Spaß und Du kannst zur Arbeit anziehen, was Du willst.

Wissen ist Macht

Klingt wie die Arbeitsplatzbeschreibung in einem jungen Start-up und arbeitet mit denselben sozialen Mechanismen neoliberaler Wertschöpfung. Denn im neoliberalen Kapitalismus ist jede*r Unternehmer*in ihrer eigenen Arbeitskraft und muss diese möglichst individuell, herausragend und leistungsstark ausdifferenzieren, um Teil der großen, schönen Maschine sein zu können und „seinen*ihren Teil beizutragen“. Mit Start-ups meine ich hierbei nicht nur die ursprünglichen digitalen Start-ups, deren Investition vor allem eine Möglichkeit ist, wertloses Geld im digitalen Kapitalismus loszuwerden, deren Mehrwertgenerierung durch digitale Reproduzierbarkeit gewährleistet ist und die ausschließlich auf Exits (Gesamtverkauf des Unternehmens) ausgelegt sind. Sondern die unternehmerische Mentalität, die sich mit dieser Form des Unternehmertums etabliert hat: die Lean Methodik, d.h. Wachstum mit Marktfeedback und daher mit möglichst geringem Kapitaleinsatz im Voraus (durch Orientierung der Produktentwicklung an der Kund*innenschaft), Involvierung jeder Individualität der Mitarbeitenden sowie Austauschbarkeit jeder Position im Unternehmen. Klassisches Unternehmertum ist in Vorproduktion gegangen, womit das Risiko bei den Unternehmer*innen und ihren Banken (= Fremdkapital, d.h. das Geld geht irgendwann wieder raus aus dem Unternehmen) lag. Heute liegt das Risiko in den Wetten der Investor*innen (= Eigenkapital, d.h. das Geld bleibt im Unternehmen und die Investor*innen erhalten durch die Kapitalisierung des Unternehmens selbst bei einem Exit mehr Geld zurück) und bei den Mitarbeitenden, da diese je nach Markterfolg auf- und abgebaut werden. Reunions von Bands zeigen ähnliche Mechanismen: Mit Vorverkäufen wird das Marktpotential geprüft; die Mitarbeitenden, die nicht mitziehen wollen, werden ausgetauscht (bis hin zu seltsamen Konstellationen, dass nur noch 1 ursprüngliches Mitglied dabei ist) und am Ende ist es vor allem die ursprünglich erfolgreiche Marke, die verkauft wird.

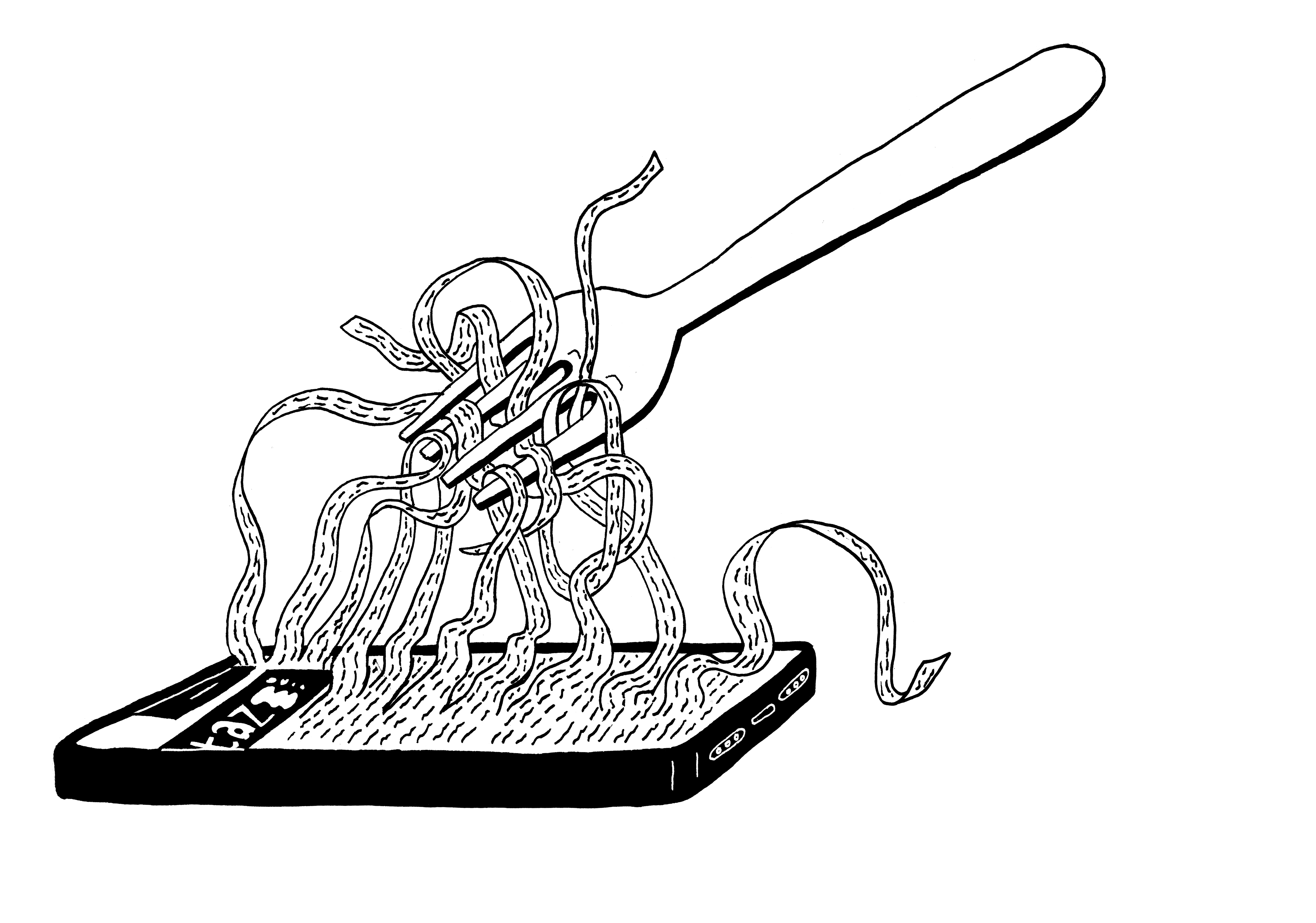

Ein weiterer Aspekt, der zwischen Start-ups und Punkrock-Unternehmen sehr ähnlich ist, ist die Undurchsichtigkeit der Strukturen und damit „der Maschine“, für die wir alle arbeiten. Denn der Verwertungszusammenhang oder auch die „Lieferketten“ sind länger, als es auf den ersten Blick in der heimeligen Punkrock-Bar oder dem eigenen Proberaum aussieht. Punkrock ist eine enorm große Branche mit vielen unsichtbaren Zuliefernden. Wenn man nur Konsument*in ist, kriegt man kaum einen Eindruck davon, wie Geschäftsdeals im Punkrock überhaupt von statten gehen. Wenn man Mitarbeiter*in ist – also bspw. im lokalen AZ, für ein AStA-Sommerfest oder ein ehrenamtliches Kulturfestival eine Punkrockshow machen will – dann kriegt man ein bisschen was mit (sieht Gagen und Tech-Rider, über die man teilweise nicht reden soll), aber versteht trotzdem die Zusammenhänge zwischen Band X, Label Y und Agentur Z nicht unbedingt. Dass die teilweise alle denselben Personen gehören, ist eher Hörensagen. Mal ganz abgesehen vom Musikequipment-Markt, den Bands und Produzent*innen nutzen und mit entsprechenden „Gear-Talks“ oder sogar Vorgaben ankurbeln. Auch sind viele Bands sehr empfindlich, wenn es um ihre Gagen, die Produktionskosten ihrer Platten oder Merch geht. Wir stehen teilweise mit Bands an Merch-Tischen, die dieselbe Ware von denselben Herstellungsfirmen (nur in höheren Auflagen also günstiger bedruckt) anbieten und das doppelte dafür verlangen – ohne Spendenbasis versteht sich, aber Steuern sind auch nicht ausgewiesen und werden vermutlich nicht bezahlt, sondern einbehalten. Erst nach ein paar Jahren an verschiedenen Positionen, kann man die Puzzleteile zusammensetzen und sieht die wunderschöne Welt des Punkrock in ziemlich ähnlichem Licht erstrahlen, wie jedes andere Unternehmen auch. Diese Intransparenz und Entfremdung sind klassische kapitalistische Mittel der konkurrenzorientierten Wertschöpfung: keiner weiß genau, worum es eigentlich geht, welche Rolle er*sie dabei spielt und wer davon wie profitiert.

Schlechtes Unternehmertum ist kein Antikapitalismus

Eine Band, eine Zeitschrift oder ein Label sind ein Unternehmen, sobald wir sie mit Ziel- und Wachstumsvorstellungen betreiben. Mit einem Markenkern (cooler Antifaschismus und basaler Antikapitalismus), Mitarbeitenden (meistens unbezahlt, intrinsisch motiviert wie bei Start-ups), einem wie auch immer gestalteten Führungsstil (meist hierarchisch), Umsatzrentabilität (meistens schlecht), Marketing (Social Media, Personal Brands, Newsletter, Flyer…), Kund*innen usw. Spätestens wenn sie Steuern zahlen, fällt vielen das auch auf. Hierzu am Rande eine durchaus nicht uninteressante Info: jede Konstellation von mindestens 3 Menschen, die am Markt agiert, ist in Deutschland automatisch eine GbR. Solltest Du also richtig Mist bauen, haften Du und Deine Mitstreiter*innen als GbR, d.h. als Privatpersonen. Fügt Ihr womöglich einem Gast eine Verletzung zu, weil Euer Sänger besoffen von der Bühne ins Publikum springt, könnt Ihr dafür gemeinsam belangt werden. Mal ganz abgesehen von der Steuerhinterziehung, die jede nicht auf Spendenbasis bestehende Tätigkeit bis zu einer Gewerbeanmeldung betreibt.

Manche gehen bewusst und offen damit um und gründen bspw. eine GmbH mit entsprechendem individuellem Schutz aber auch Offenlegungspflichten: Jede GmbH muss ihre Bilanzen am Ende des Jahres veröffentlichen, sodass sie für jede*n im Handelsregister einsehbar sind. Andere verwechseln schlechtes Unternehmertum mit Antikapitalismus und arbeiten in einer GbR mit 1 Eigentümer – hier muss m.E. keine geschlechtergerechte Sprache verwendet werden, da mir nur Fälle von Männern bekannt sind, die so dumm sind. Wer mal Langeweile hat, kann bspw. bei North Data mal seine Lieblingslabels oder Inhaber*innen eingeben und schauen, ob und was die so für Anmeldungen haben, wem also der Gewinn gehört oder eben auch nicht.

Mit Unternehmertum geht eine seltsame Verantwortung einher, die letztendlich die Übernahme kapitalistischer Prinzipien bedeutet, auch wenn man sie nicht professionell umsetzt. Der Kapitalismus wirkt durch Kapitalist*innen, egal wie erfolgreich sie sind: aus Geld muss mehr Geld werden. Die Mittel dafür ziehen dann ihre mehr oder weniger negativen Folgen nach sich. Eins meiner Lieblingsbeispiele hierfür ist Linktree: Linktree ermöglicht es auf sehr einfache Weise Landingpages zu erstellen, auf denen weiterführende Links für Social Media Profile platziert werden. Nahezu jede*r Influencer*in nutzt dieses Tool, genauso viele Bands, Labels oder Agenturen im Punkrock. Es ist verhältnismäßig günstig und wirklich sehr simpel. Aber was hat uns unsere Beschäftigung mit digitalem Kapitalismus beigebracht: Wenn eine Dienstleistung nahezu kostenlos ist, sind Du oder Deine Kund*innen vermutlich die eigentlichen Produkte. Und so ist es auch bei Linktree, deren Hauptgeschäft im Verkauf von Nutzerdaten und -profilen besteht. Der Dienst ist deswegen auch nicht mit der Datenschutzverordnung in Deutschland (DSGVO) kompatibel, seine Nutzung kann zu Abmahnung führen – mal abgesehen vom Schaden für die Nutzer*innen, die diesen Links von Deinen SoMe-Profilen aus folgen.

Von Fans und Tools

Eine weitere seltsame Verstrickung mit neoliberaler Ökonomie stellen Fans und Social Media Plattformen dar: Social Media Plattformen ist der neoliberale Kapitalismus sozusagen einprogrammiert, hier geht es um Aufmerksamkeitsökonomie, wo immer wieder, immer mehr und immer besserer Content geliefert werden muss. Das Wachstumsprinzip ist hier dem Medium inhärent, es kann nicht anders. Ansonsten wird das entsprechende Profil oder der Post von den Algorithmen benachteiligt und der relevanten Zielgruppe nicht mehr ausgespielt. D.h. Ihr könnt das tollste Konzertvideo hochladen, wenn Ihr vorher zu wenig gepostet habt, wird es denjenigen, die es vielleicht toll finden würden, nicht angezeigt. Gold sind auf den Plattformen natürlich Interaktionen mit Nutzenden – also Likes, Kommentare und Teilungen. Je mehr Interaktion ein Profil also mit seinen Fans hat, desto besser performt es. Auf der anderen Seite können insbesondere bei kleinen Profilen auch echte Interaktionen zwischen den Menschen hinter den jeweiligen Profilen stattfinden. Ich würde sagen, dass dies seine Grenzen hat, weil wir die Illusion des Gegenübers in Form seines*ihres Profils haben und davon ausgehen, dass dies die Realität ist – aber es ist eine Möglichkeit der Interaktion mit Punkrock-Unternehmer*innen.

Denn auch abseits der SoMe-Realität haben Fans bzw. Konsument*innen bestimmte Erwartungen. Diese Erwartungen generieren sich aus dem Produkt, der Performance des Produkts und der Inhalte, die der*die Unternehmer*in so vertritt. Hier liegt die Gefahr gar nicht so sehr auf der monetären Seite, sondern eher auf der psychologischen: Neoliberal geprägte Menschen wollen Erwartungen, die an sie gestellt werden, auch erfüllen – das ist der Kern des Arbeitskraftunternehmens, denn je besser ein neoliberales Ich die Erwartungen an sich erfüllt, desto wahrscheinlicher kann es mehr Kapital aus sich selbst ziehen. Es ist wahnsinnig schwierig sich davon zu befreien, nicht noch ein besseres Album als das letzte zu schreiben, noch ein paar coolere Interviewpartner*innen für die Zeitschrift ranzuziehen oder noch eine krassere Tour zu organisieren. Aber wenn Punkrock nicht mehr enttäuschen darf – was bleibt dann noch? Die Option, nicht zu funktionieren und damit zu enttäuschen, muss insbesondere im Punkrock erhalten bleiben, wenn er eine Chance gegen den neoliberalen Kapitalismus haben soll. Wenn mit einem bestimmten Punkrock-Produkt dermaßen manifeste Erwartungen einhergehen, dass es wirtschaftlich abgestraft wird, wenn es diese nicht erfüllt, dann ist von irgendwas ursprünglich mal Systemverweigerndem wirklich nicht mehr viel übrig. Dann ist er ist Teil der „Brot und Spiele“, denn diese sollen unterhalten und nicht nerven. Ganz im Sinne von Bartleby ist die simpelste aller Widerstandsformen gegen kapitalistische Verwertung: Ich möchte lieber nicht – und das gilt auch für DIY.

Förderungen

„Echte“ Unternehmer*innen nehmen für gewöhnlich vom Staat was geht, ohne die staatlichen Rettungsschirme hätten kaum Unternehmen die Krisen der letzten Jahrzehnte überlebt. Punkrock-Unternehmer*innen sind häufig mit den simpelsten Förderungen überfordert. Ja, das Ausfüllen und Nachhalten von Förderanträgen ist zugegebenermaßen weniger sexy als der besoffene Punkrock-Star oder der*die coole Veranstaltende zu sein, aber Förderanträge sind eine so einfache Möglichkeit, Geld zu bekommen, ohne Umsatz leisten zu müssen. Hallo: Staatliches Geld verbrennen – was ist mehr Punk? Hier wird Geld, was ohnehin schon staatlich generiert und ausgeschüttet wurde (d.h. es verfällt einfach, wenn es nicht genutzt wird), in Strukturen und Menschen investiert, ohne, dass es einen Ausgleich gibt. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, gewöhnt man sich auch an die Abläufe und kann auf diese Weise Deutschland um massenhaft Steuergeld bringen, um linkspolitischen Aktivismus zu finanzieren. Wenn Punkrock-Kapitalist*innen dies tun, aber natürlich nicht darüber reden können: Nice, bitte weiter so!

Aktivismus in der Kapitalismus-Krise

Das perfide an diesem neoliberalen Scheinantikapitalismus ist: er blockt die Kreativität im Aktivismus, denn die ganze Kreativität und auch zeitliche Kapazität fließt in die Strukturen und Inhalte (Content), die im DIY-Unternehmen (also ein Unternehmen, das vorgibt DIY zu sein) gebraucht werden, um Reichweite oder Umsatz zu generieren. Das Gefühl ist jedoch: was für die gute Sache getan zu haben – der Druck ist also weg, die Kraft und Motivation NOCH was an Aktivismus zu machen, sind mit dem Erhalt des kapitalistischen Prinzips ausgereizt. Nehmen wir beispielsweise die Organisation einer Demonstration, so gibt es hier in der Umsetzung sehr viele Ähnlichkeiten mit subkultureller Veranstaltungsorganisation, sodass insbesondere Menschen, die in DIY-Unternehmen tätig sind, alle notwendigen Fähigkeiten mitbringen – häufig sogar etwas professioneller und gewohnter als junge Aktivisti. Aber dafür bleibt weder Zeit noch Motivation, weswegen kaum noch ältere “Punks” wirklich politisch organisiert sind und man fast froh ist, wenn sie immerhin auf Demos auftauchen und der Polizei im Weg herumstehen oder spontan unterhaltsame Risiken eingehen, weil sie leider nichts genaues von den Reformen der Polizei- und Versammlungsgesetze der letzten 5-10 Jahre mitbekommen haben. Man geht mit ihnen also besser ähnlich um wie mit anderen Bürgis auch, die bestimmt mal ihre “wilden Phasen” hatten, sich irgendwann aber in das System integriert bzw. sich darin ihre gemütlichen Nischen gesucht haben.

Letzter Notnagel bleibt die politische Bildung – auf die ich mich auch immer wieder gerne rette: Wir machen’s ja für die Kinder! oder der Rückzug auf Kulturarbeit. Beides wichtige Dinge, aber eben kein kreativer Aktivismus oder konkrete politische Organisation von Menschen. Natürlich machen einzelne Menschen neben ihrem DIY-Unternehmen noch Aktivismus – mit steigender Professionalität fehlt dann allerdings die Zeit. Und ein Privatleben möchte Mensch ja auch noch haben. Work life balance diesdas und womöglich noch eine Familie. Je mehr wir also langlebige Karrieren in Form von Rockstars oder einzelnen Persönlichkeiten fördern, jahrzehntelange Konstante Bandgeschichten erzählen, Labels zig Veröffentlichungen abkaufen, Monopole etablieren und keine inhaltlichen Veränderungen zulassen, umso mehr verstärken wir auch unsere eigene Beteiligung am Kapitalismus. Und je weniger subversive Kraft hat das, was wir machen – egal wie viel wir darüber singen, Videos drehen oder wie viele Leute wir mit den leeren Phrasen noch erreichen.

Diese Logik beginnt da, wo wir mindestens bei 0 rauskommen wollen, also da, wo wir einen Wert ansetzen, den wir meistens privat investieren und der erhalten bleiben, wenn nicht auch gern vermehrt werden sollte. Hier übernehmen wir die kapitalistische Wertschöpfung und gehen mit jedem weiteren Schritt in diese Richtung weg von dem, was wir eigentlich fordern.

Wenn ihr also richtig erfolgreich werden, viele Jahre auf der Bühne/in Eurem Laden stehen wollt und dafür zwangsläufig ein DIY-Unternehmen gründen müsst, dann macht das bewusst und nutzt wenigstens solidere und partizipatorischere Unternehmensformen wie Genossenschaften, Vereine oder Verantwortungseigentum. Auf diese Weise geht am Ende wenigstens nicht die sozial stärkste Person mit den Gewinnen und die sozial schwächste Person mit den Verlusten aus dem Kapitalismussandkasten hervor. Und bitte, tut nicht so, als wären Eure Musikkarrieren an sich politisches Engagement: Musikmachen oder -produzieren sind ab einem gewissen Level von Professionalität und Subunternehmer*innen eine angenehme Arten Geld zu verdienen oder umzusetzen, aber kein politisches Engagement. Zusätzlich noch Politik machen zu wollen ist dann vergleichbar mit den CSR-Strategien großer Unternehmen (Corporate Social Responsibility): Politische Inhalte werden zu einer besonderen Form von Marketing und damit letztendlich hohl, denn sie treiben den Verkauf an, aber haben keine tatsächlich systemverändernde Kraft mehr.

Kapitalismus in der Krise

Dieses „Mini-Kapitalist*innen-Spielen“ macht außerdem nur so weit Sinn, wie Verhältnisse halbwegs stabil bleiben. Allerdings hat das immerhin schon Detlef, Unternehmer für Schraubengewinde aus Herne, dessen Leben Deinem Punkrock-Unternehmer*innen Leben sehr ähnlich ist, im Laufe der letzten Jahre auch gemerkt: Der Kapitalismus ist grundsätzlich instabil. Du brauchst Dir wirklich keine solide Zukunft aufbauen – Dein Häuschen verschwindet dann nämlich in der nächsten „Jahrhundertflut“, Dein Auto wird unbezahlbar und Deine Kinder können eh nicht viel länger als 20 Jahre leben (und werden Dir ihre Geburt ggf. irgendwann ebenso als egoistisches Projekt vorwerfen, wie unter 20-jährige Menschen das heute schon teilweise tun). Die bürgerliche Fokussierung auf die individuelle Reichweite einer Person, das Kehren vor der eigenen Haustür, hilft im Falle von Katastrophen, wie wir sie derzeit erleben und noch vor uns haben, nicht weiter. Wenn an Punkrock irgendwas interessant ist oder war, dann sind es die vielfältigen Versuche von solidarischem Handeln: Räume gemeinsam zu gestalten und unkommerziell halten, die jede*r nutzen kann; Musik/Kunst machen mit allem, was ein Mensch einbringen kann und sei es nur sein*ihr verzweifeltes Geschrei oder Gekritzel; Unterstützungsstrukturen entwickeln, die Menschen davon befreien, lohnarbeiten zu müssen, weil sie Wohnen, Wärme und Essen in einer Gemeinschaft finden können. Auch braucht jede Form von widerständigem Handeln eine Gemeinschaft, aus der es entstehen kann und dies funktioniert am einfachsten über Kultur. Kultur ohne Wertschöpfung – also bitte: Produziert weiter Musik, auch wenn sie kein wirtschaftlicher Erfolg wird; spendet Eure 100 € Gage an die AZs, damit sie länger leben; lernt Förderanträge zu bearbeiten, wenn Ihr Geld braucht; spielt Konzerte, auch wenn nur 10 Leute kommen und vernetzt Euch mit genau diesen Menschen, die gekommen sind, um ihre negativen Gefühle im Kampf mit der Welt da draußen in Musik gespiegelt zu sehen. Gerade als Band habt Ihr genug andere Privilegien, die Euch für Euren „Mehraufwand“ entschädigen: Liebe, Fame, Anerkennung, eine Bühne für Eure eigene Verrücktheit, wunderschöne Orte, kostenloses Essen und Schlafplätze – all inclusive Urlaub plus Egoboost sozusagen. Kleines Unternehmertum gelangt die kommenden Jahre wirtschaftlich ohnehin an seine Grenzen, denn dafür wäre mehr Wohlstand innerhalb der Gesellschaft notwendig. Warum also nicht schon mal Strukturen schaffen für das, was nach dem Wohlstand kommt?