Ich war voller Hoffnung, nachdem ich die gefährliche Überfahrt von der Türkei nach Griechenland überlebt hatte. Das Einzige woran ich denken konnte, war, dass ich jetzt in Sicherheit war, frei sein würde und in der Lage mir eine Zukunft aufbauen zu können, meine Träume zu verwirklichen.

Denn diese Träume konnte ich in meinem Heimatland nicht realisieren und das war einer, von vielen anderen Gründen, warum ich mich schließlich entschieden habe, mein Zuhause zu verlassen. Ich habe es mir nicht leicht gemacht, immer wieder habe ich versucht in meiner Heimat meine Ziele zu verwirklichen – doch wenn man um sein Überleben kämpft, gibt es keinen Raum für Träume.

Als ich den Irak verlassen habe, war ich davon überzeugt, dass ein Flüchtling ein Recht auf Hoffnung hat. Als ich ankam, brachte mich ein Bus von der Küste an einen scheinbar unwirklichen Ort – der sich anfühlte wie ein Gefängnis, oder eigentlich sogar schlimmer: das Flüchtlingscamp Moria.

Die einzige Gemeinsamkeit: Unsere Reise über das Meer

Ich werde nie vergessen, wie ich in ein riesiges Zelt gesteckt wurde, das Registrierungszentrum: Menschen aus den verschiedensten Ländern, Sprachen, jeden Alters, Frauen und Männer zusammengepfercht. Die einzige Gemeinsamkeit: Unsere Reise über das Meer und die vielen Erinnerungen, die wir zurücklassen mussten. Nach einer Woche des Leidens, Verunsicherung, sehr wenig Schlaf und fast keiner Nahrung, wurde ich in ein Zelt am oberen Teil eines Berges gebracht.

Es fühlte sich an, als würde selbst der Berg uns hassen: Der Boden war hart, die Umgebung war dreckig. Ich platzierte meine wenigen verbliebenen Gegenstände im Zelt und machte mich auf die Suche nach Erklärungen für das, was mir widerfuhr. Denn ich war erschüttert über die Tatsache, dass es nichts Positives in der Welt um mich herum zu geben schien. Ich musste erfahren, dass es Gangs und Diebe im Camp gibt und dann habe ich realisiert, dass auch Europa kein sicherer Ort für mich war. Alle sagten mir nur: Pass auf dich auf, vor Allem wenn es dunkel ist.

In dieser Zeit habe ich viel darüber nachgedacht, was ich durchlebt hatte, versuchte mit mir selbst ins Reine zu kommen und fragte mich immer wieder, ob meine Träume jemals wahr werden würden. Wenn ich meine Augen schloss, versuchte ich an die schönen Dinge in meinem Leben zu denken. Dann musste ich zu EASO, dem Büro der griechischen Behörde, die das Asylverfahren durchführt. Ich bekam einen Termin und als es so weit war, war ich wieder voller Hoffnung, dass ich diesen Ort des Elends bald verlassen könnte und endlich meine Träume verwirklichen kann.

Der Boden war hart, die Umgebung war dreckig

Ich wartete drei Sunden lang, bis eine Frau hinter dem Zaun erschien und mir zurief: „Dein Asylinterview ist in 1,5 Jahren.“ Ein Schlag ins Gesicht. Fassungslos kehrte ich zu meinem Zelt am Berg zurück, ich fand keine Worte und blieb stumm vor Schock. Mein einziger Gedanke war: Wie werde ich das überleben, woher werde ich Essen bekommen, oder mich selbst schützen können. Aber es gab keine Antwort, alles was ich hörte, war das Fiepen meiner Ohren, als wäre ich ins mein Gesicht geschlagen worden. Meine Träume waren weit in den Hintergrund gerückt. Blanke Angst übernahm.

In einer Nacht litt ich unter einem schweren Rheumaanfall, ich konnte weder meine Füße noch meine Hände bewegen. Es begann zu regnen und ich fror. Nach einer Weile drang die Nässe in mein Zelt ein, meine Kleidung wurde nass und meine Schmerzen wurden schlimmer, doch ich konnte mich nicht bewegen. Ich schloss meine Augen und begann stumm zu weinen. Erst am nächsten Morgen fand man mich und andere Geflüchtete trugen mich den Berg hinab und brachten mich zur Klinik im Camp. Ich musste sehr lange warten, denn Frauen, Kinder und Alte bekamen unabhängig vom Gesundheitszustand Vorrang. Meine Schmerzen waren kaum ertragbar und ich wollte einfach nur noch aufgeben, aber dann endlich war ich an der Reihe.

Ich kam in einen weißen Raum und erklärte den Ärzt*innen, was passiert war. Ich bekam Medikamente, doch als ich nachfragte, welche dies seien, erklärte mir der Arzt, dass es nicht die richtigen Tabletten waren, um mir zu helfen. Er erklärte mir, dass alle Medikamente gespendet seien und die richtige Medikation nicht darunter wäre. Ich war so unglaublich enttäuscht, und wieder sah ich meine Zukunft vor meinen Augen zerrinnen.

Medikamente als Spenden

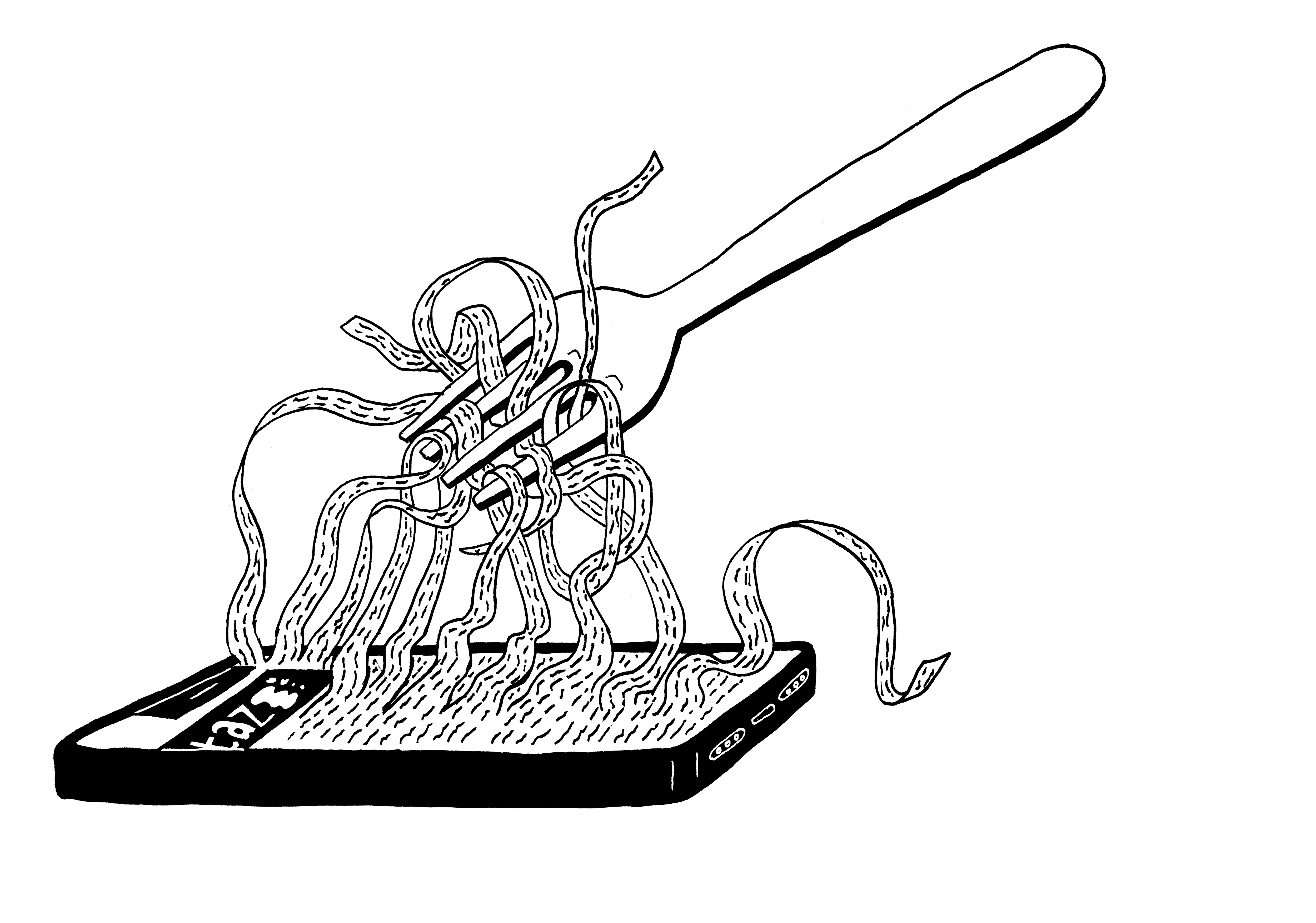

Alles woran ich denken konnte, war die Frage, wie ich diese Schmerzen ertragen könnte. Ich hatte keine Träume mehr, ich musste wieder um mein Überleben kämpfen. Statt zu studieren und ein sicheres Leben in Europa zu führen, musste ich darum bangen, genügend Essen und Geld zu haben. Ich hatte kein Trinkwasser im Zelt und um an Wasser zu kommen, muss man stundenlang anstehen. Es war hoffnungslos, ich hatte weder Papiere, noch die Erlaubnis zu arbeiten oder die Möglichkeit eine Unterkunft zu mieten.

Ich durchlebte die Hölle, bis ich sehr viele Monate später meinen positiven Asylbeschluss in den Händen hielt.

Meine Geschichte ist nur eine von vielen und während ich sie niederschreibe, kämpfen weiterhin tausende Menschen um das blanke Überleben – mitten in Europa.

Meine Geschichte ist nur eine von vielen und während ich sie niederschreibe, kämpfen weiterhin tausende Menschen um das blanke Überleben – mitten in Europa.

Jetzt möchte ich unsere Geschichten mit der Welt teilen, über unser Leiden berichten, ohne den Menschen dabei ihre Würde zu nehmen. Ich möchte aufzeigen, mit welchen Problemen wir täglich kämpfen. Es gibt zu viele junge Menschen in Moria, denen ihre Träume gestohlen werden.

Ich bin dankbar für die kleinen Lichtblicke in meinem Leben, wenn ich mit meinen Fotos anderen Menschen helfen kann. Aber jeder Tag ist weiterhin ein Kampf für mich, manchmal macht mein Kopf einfach zu, ich verdränge meine Erinnerungen. Dann fühle ich eine große Leere.

Es ist ein bereits verlorener Kampf sagen viele, es gäbe keine Hoffnung für die Menschen hier, aber ich werde nicht aufgeben.

Yousif Al Shewaili ist Fotograph und lebt derzeit in Griechenland. Vor drei Jahren ist er damals als Minderjähriger aus seiner Heimat Irak geflohen – jetzt erzählt er Geschichten und Hoffnungen anderer Geflüchteter.

Europeans for Humanity ist derzeit auf der griechischen Insel Lesbos. Seit Anfang Juli berichten wir über die Situation in der Ägäis und in Europas größtem Flüchtlingscamp Moria, über seine Einwohner und die unmenschliche Bedingungen in denen sie leben, aber auch über ihre Träume und Hoffnungen für die Zukunft.