Hätte man mir vor vierzig Jahren, als ich von Bremen aus losgezogen bin, um in die Welt hinauszugehen, gesagt, dass ab sofort der Besitz von drei Pflanzen Marihuana und 50 Gramm pro Tag zum Eigenkonsum in den eigenen vier Wänden bzw. 25 Gramm zum Eigenkonsum auf der Straße legal sind, ich hätte es für einen fetten Aprilscherz gehalten. Auch dass es ab dem 1. Juli Clubs geben soll, bei denen man Mitglied werden kann und in denen man für seinen Mitgliedsbeitrag kostenlos Gras bekommt, wäre mir das wie eine völlig absurde Vorstellung vorgekommen. Und dass der Weserkurier schon Tage vor dem 1. April einen Stadtplan mit den Zonen veröffentlicht, auf denen man kiffen darf, hätte ich für einen sehr lustigen Aprilscherz gehalten und so furchtbar gelacht, als hätte ich gerade einen Zug von einem Joint genommen.

Meine Kifferkarriere lag vor vierzig Jahren schon eine ganze Weile hinter mir. Ich hatte schon mit 13 Jahren das erste Mal an einem Joint gezogen, als Großstadtkind war das in Bremen sehr einfach möglich, wie man wenige Jahre später auch im Bericht Christiane F., nachlesen konnte. Mit 14 verliebte ich mich in einen achtzehnjährigen Mann, dem ich heute noch dafür dankbar bin, dass er mir schon nach kurzer Zeit mitteilte, dass er heroinabhängig sei und der mich nicht an seinen Joints ziehen ließ. Mit 15 fing ich als eine der letzten in meiner Klasse an, regelmäßig zu rauchen. Ein Jahr später kifften wir gemeinsam mit ein paar sehr alternativen damals noch jungen Altachtundsechzigerlehrern vor der Schule. Es war das Jahr der Proteste in Bremen, wir besetzten tage- und nächtelang unsere Schule und es verging kaum eine Woche ohne Friedensdemos. Damals war das Lehrerzimmer noch in ein Raucher – und ein Nichtraucherzimmer aufgeteilt. Für Schüler gab es keine Raucherzimmer, aber wir Kinder durften schon mit 16 zu Hause rauchen, obwohl meine jungen Eltern da schon lange nicht mehr rauchten. Wenn wir zu Hause kifften, machten wir immer Räucherstäbchen an und wenn wir es einmal vergaßen, hielten meine Eltern den Geruch der Joints für Räucherstäbchen. Wer damals das Haschisch mit zu uns nach Hause brachte, weiß ich nicht mehr.

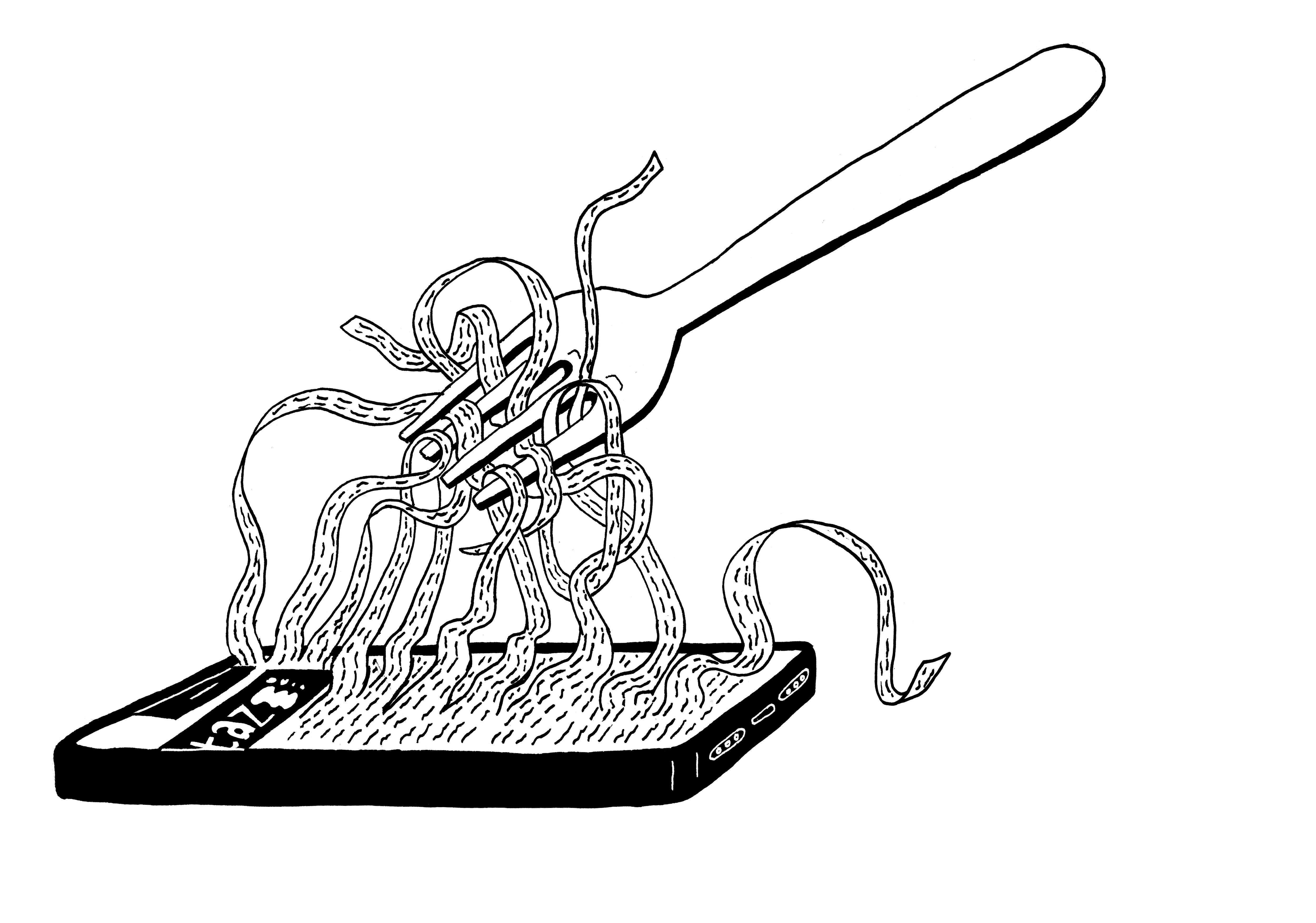

Weil wir das cool fanden, zogen wir aus Samen vom Vogelfutter für unsere Kanarienvögel Marihuanapflanzen, die wir auf der Terrasse in die Sonne stellten. Unsere Eltern gossen sie in unserem Auftrag, als wir in den Ferien fort waren.

Dummerweise hatte der ältliche Nachbar von nebenan ein Auge für Haschischpflanzen und verpetzte uns bei den Eltern. Das gab Ärger und die Pflanzen mussten entsorgt werden. Unsere Eltern brachten uns zum Pastor der nahegelegenen Gemeinde, in die wir oft gingen, damit er uns ins Gewissen rede. Was sie nicht wussten war, dass in den Jugendkreisen dieser Gemeinde noch viel mehr gekifft wurde als bei uns zu Hause.

Zu dieser Zeit, um das Jahr 1980 herum, ging ich manchmal zu den Nachbarskindern zwei Häuser weiter, deren Mutter ziemlich viel trank und die nicht gut in der Schule waren, so dass ich dort anfangs als Nachhilfelehrerin tätig war. Als die Nachbarskinder anfingen zu rauchen und wenig später auch zu kiffen, war ich anfangs auch öfter dort, trank Tee, rauchte und brachte meine Pink Floyd Platten mit. Dann fingen sie an, mit Gras zu dealen. Von da an war ich nicht mehr so oft dort. Auch das mit der Nachhilfe hörte auf. Wenn wir über die Nachbarn sprachen, sagten wir immer: Die sind eben drogenaffin.

Ich begann damals mich sehr gut mit den Spezialbegriffen der Drogenszene auszukennen. Noch heute gehen mir Wörter wie „H“ (Äitsch für Heroin), Koks und Psylos (das sind so eine Art getrocknete Pilze) ganz selbstverständlich leicht über die Lippen, obwohl ich selber damit nie etwas zu tun hatte.

Ich bin nur ein einziges Mal mit Haschisch, das für mich als durch Karlmaylektüre zur Orientliebhaberin gewordene Person die so unwiderstehlich schönen Namen wie „Schwarzer Afghane“, „Roter Libanese“ und „Grüner Türke“ hatte, auf die Straße gegangen. Ich trug ungefähr um 1980 herum ein paar Krümelchen in einer Streichholzschachtel bei mir und hatte die ganze Zeit über furchtbare Angst, dass ich von der Polizei festgenommen werden würde. Aber die Polizei kam nicht auf die Idee, mich festzunehmen. Ich war ein sechzehnjähriges bürgerliches Mädchen und sah nicht nach Festnahmegründen aus. Aber seitdem habe ich immer, wenn ich Polizisten sehe, Angst, dass ich festgenommen werde. Diese Angst brauche ich seit dem 1. April nicht mehr zu haben.

Mit ungefähr 16 Jahren hatte ich in der Diskothek Birdland, aus der uns unser Vater manchmal peinlicherweise, wie ich damals dachte und glücklicherweise, wie ich heute denke, nach Mitternacht herausholte, einen Horrortrip, durch den ich auf einmal um mich herum in die Haut der Menschen gucken und ihre Knochen und Innereien sehen konnte. Dieser Zustand hielt ein paar Stunden an und ich befürchtete schon, er würde für immer anhalten. Danach hatte ich Angst und habe nie wieder an einem Joint gezogen. Ich trank auch keinen Alkohol. Vielleicht war ich auch ganz einfach nicht drogenaffin.

Wenige Jahre nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin, bekam ich die Mitteilung, dass die beiden Nachbarsjungen, denen ich Nachhilfe gegeben hatte, Fixer geworden waren. Der eine von ihnen, er hieß B. und war ganz früher einmal der beste Freund meines Bruders gewesen, starb schon wenige Jahre, nachdem er angefangen hatte, zu drücken. Mit 23 Jahren waren seine Herzwände, verursacht durch Drogenkonsum, zerfressen. Sein Begräbnis, zu dem viele der Freunde aus der Kindheit gingen, muss entsetzlich traurig gewesen sein. Sein Bruder, der eher mein Alter hatte, lebte, wie ich später erfuhr, mit seiner drogenabhängigen Frau und einem Kind in einer DrogenWG und setzte sich einen goldenen Schuss, als die Beziehung auseinanderging. Eine andere Familie aus der Straße, in der ich aufgewachsen war, hatte auch zwei drogensüchtige Söhne zu beklagen, der eine von ihnen so vergiftet, dass er gelähmt im Rollstuhl und bald im Grab endete, der andere starb kurz danach durch einen so genannten Goldenen Schuss. Als ich davon erfuhr, lebte ich schon nicht mehr in Bremen. Ihre Namen entsinne ich heute nicht mehr.

Vor sieben Jahren begleitete ich einen meiner besten Freunde, den Dichter Rolf Persch, der in seiner Jugend auch heroinabhängig gewesen ist, während seiner letzten Lebensmonate. Er hatte sich Hepatitis B zugezogen und Leberkrebs bekommen. Eine Chemotherapie, die seinen Tod nur aufgeschoben hätte, lehnte er ab. Er starb mit 67 Jahren. Noch auf dem Totenbett rauchte er das Marihuana, von dem er zeitlebens nicht gelassen hatte und das ich auf sein Bitten hin für ihn herbeigeschafft hatte. Damals war das noch illegal und ich befürchtete, deshalb Ärger zu bekommen. Heute dürfte ich es ihm beschaffen, ohne Angst zu haben.

Heute ist der 1. April. Die achtzigjährigen Eltern meiner Freunde, mit denen wir gestern Ostern feierten, fragten mich, wo sie denn Hanfsamen bekommen könnten. Warum? Fragte ich. Sie wollten sie aussäen, drei Pflanzen pro Person, in ihrem großen Garten. Aussäen und ernten. Warum? Fragte ich. Habt ihr schon mal gekifft? Nein, nie. Aber jetzt sei es ja erlaubt. Und jetzt wollten sie es auch mal ausprobieren. Als ich später nach Hause fuhr, musste ich immer wieder darüber nachdenken. Ich wusste nicht, ob ich das lustig finden sollte. Ob sie es als Aprilscherz gemeint hatten? Ob jetzt all diejenigen, die sich aus Legalitätsgründen das Kiffen verkniffen haben, damit anfangen werden? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine eigenen Kinder immer vor dem Konsum von Marihuana gewarnt habe. Ich glaube, ich weiß warum…

Zum Abschluss noch ein Gedicht aus meinem Gedichtband „dschinn“ (S. Fischer, 2007)

schneewittchen

als ich mich kennenlerne bin

ich ein kind mit blasser

haut alt seh ich aus altklug

bin ich ohne grund und ziel

und bluten tu ich oft

mal an den knien mal aus der nase

der sommer färbt mich mit weizenton

das mag ich nicht und

wenn es winter ist dann lieg

ich immerzu im

sessel meiner kindheit

wie ich mich langweile

an samstag sonntag nachmittagen

wenn ich leis sein muss bevor

es wieder levinertorte gibt

auf der straße ist diese grauheit

und auch der regennasse park ist grau

der fernseher ist ausgestellt

ich färbe meine haut mit babypuder von penaten

geb meinen lippen einen schwarzen stich

und viel kajal um meine augen

patschuli auch und räucherkerzen

sitze im schneidersitz in meinem jugendzimmer

und warte auf das kaffeetrinken

mit einem selbst gedrehten joint und räucherstäbchen

und inhaliere

ich war ein kind um mich herum

war alles leuchtend alles drehte sich

nur ich blieb an dem flokati kleben

mein zimmer meine freunde

und mein sessel

flogen lachend zum fenster hinaus

nur ich blieb

von jenen

tagen übrig