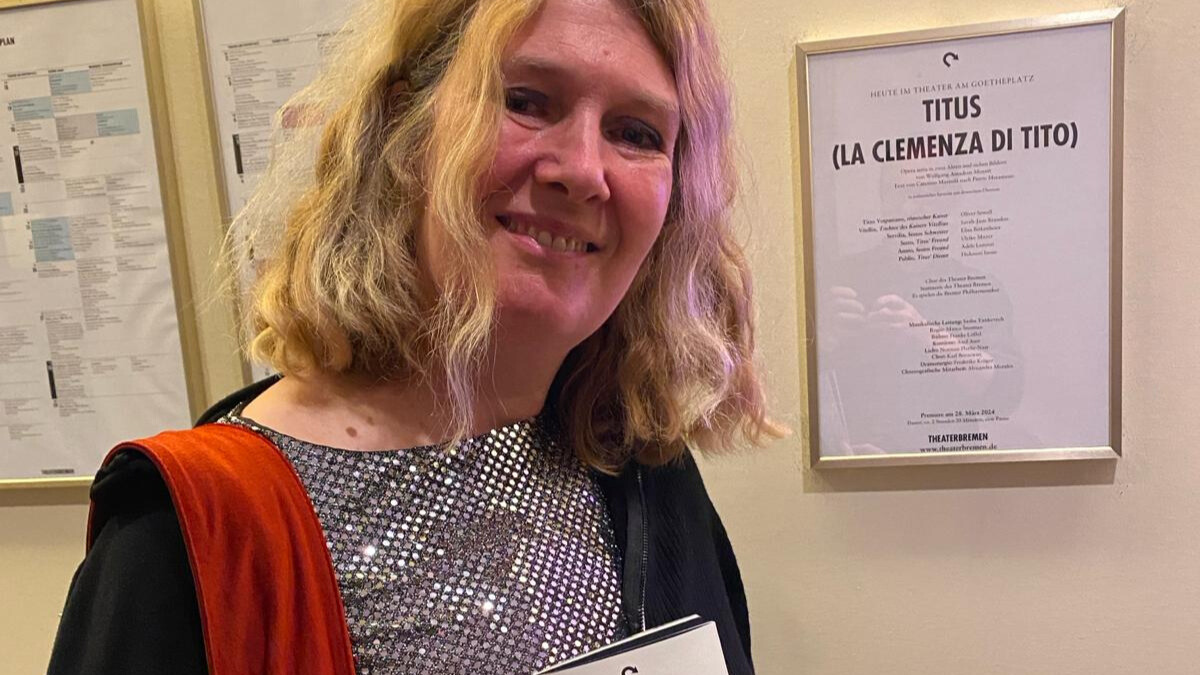

„Aber dass der Kaiser am Schluss in Frauenkleidern rauskam, das war lächerlich. Damit ist er lächerlich gemacht worden!“ Ich sitze im Theatro, dem Lokal neben dem Theater am Goetheplatz und lausche den Gesprächen am Nebentisch, die sich um die eben gesehene Inszenierung von „La clemenza di Tito“ drehen. Das mit dem Frauenkleid, ja, das war seltsam, aber es regt sehr zum Nachdenken über das eben Gesehene an und das zum Nachdenken anregen ist etwas, was für mich das Beste ist, womit ich aus einer guten Inszenierung hinausgehe. Dass der gute Kaiser Titus ganz am Schluss, als er eine großmütige Generalabsolution für all die Missetaten seiner nächsten Freunde oder Feinde erteilte, was auch den deutschen Titel der Oper „Die Milde von Titus“ erklärt, auf einmal mit schulterfreiem Abendkleid und Perlenkette auftrat, war irgendwie ein nicht nur ästhetischer Schock. Bis dahin war ihm ja so gar nichts Queeres anzumerken. Aber als auffälliger Machomann war er auch nicht aufgetreten. Die geplante Hochzeit mit seiner Augusta, wie die Frau des Kaisers in Rom traditionell hieß, war dann doch eher den Wünschen seiner römischen Mitbürger geschuldet als sein ureigenster Wunsch. Zudem die auserkorene Gattin Vitellia bis dahin eigentlich seine Widerspielerin gewesen war, die Tochter des von ihm entmachteten Kaisers Vitellius.

Das Libretto zur Oper, von Caterino Tommaso Mazolá verfasst, war eine Auftragsarbeit anlässlich der Krönung des österreichischen Leopold II., der für sich die „clementia austriaca“, die den Österreichern zugeschriebene Tugend beanspruchte. Ursprünglich sollte Mozarts Konkurrent Salieri eine Oper schreiben, dieser hatte jedoch keine Zeit, weshalb der zu der Zeit schon sehr notleidende und kurz vor dem Tod stehende Mozart beauftragt wurde, die Musik zu verfassen. Mazolá erfand für die Handlung Figuren, die nicht eben dem Leben entnommen waren.

Der wahre Kaiser Titus (39-81 n.Chr.) hatte wie fast alle anderen Cäsaren zu Lebzeiten ordentlich geraubt, gebrandschatzt und vergewaltigt, bevor es zu seiner als tatsächlich mildtätig bekannt gewordenen zweijährigen Herrschaftsphase als Kaiser kam. Unter anderem war er verantwortlich für die Zerstörung des Tempels in Jerusalem und hatte sich im Rahmen seines Aufenthaltes in Palästina in die jüdische Prinzessin Berenike verliebt, die ihm nach Rom folgte, wo die beiden allerdings ihre Beziehung nicht öffentlich machen durften, weswegen er sie fortschickte. Später dann war während seiner Amtszeit der Ausbruch des Vesuvs, der die Stadt Pompeji unter sich begrub und eine historische Feuersbrunst brach aus, durch die Rom fast zerstört wurde. Er verkaufte damals allerdings die Schätze seines Palastes, um den Wiederaufbau der heiligen Stadt zu finanzieren.

Diese Figur also diente als Vorlage für die Oper für Leopold II., der sich als moderner aufgeklärter Herrscher wenn auch absolutistischer Färbung gebärdete und sich seinen Untertanen als milder Mann zeigen wollte. Man sollte also meinen, dass sich Mozart genau den richtigen Stoff für die Huldigungsoper überlegt habe. Aber die fertige Oper, von Mozart kurz vor seinem Tode ungefähr zeitgleich mit der „Zauberflöte“ und dem wenig später angefangenen Requiem angefertigt, gefiel dem ach so milden Leopold nicht, der vielleicht die in der gestrigen Inszenierung angedeutete Perfidie der Demonstration von „Milde“ richtig verstand. Während der Regierungsperiode von Leopold II., die ebenso wie die von Kaiser Titus nur zwei Jahre andauerte und mit seinem frühen Tod endete, wurde sie kein Erfolg und machte seltsamerweise erst im doch eher aufgeklärten bürgerlichen 19. Jahrhundert Furore, viel mehr übrigens als die Zauberflöte und das Requiem, die erst im 20. Jahrhundert bekannt wurden, in dem Titus nun wiederum zu einer Oper wurde, die heute kaum noch jemand kennt. Warum wohl eine Oper, die den Machtanspruch eines absolutistischen Herrschers zementiert, in einer Zeit erfolgreich war, in der erstmals am Absolutismus gezweifelt wurde, ist eine interessante Frage. Noch interessanter ist aber die Frage, was ein solcher Herrscher, einer der Milde walten lässt, mit unserer heutigen Zeit zu tun hat, in der doch immer häufiger von Herrschern die Rede ist, die damit gar nichts mehr zu tun haben wollen. Aber selbst Adolf Hitler, belehrt uns das Programmheft, begnadigte zuweilen. Und denken wir an die USA, belehrt uns das Programmheft, fällt ein, dass der amerikanische Präsident jeweils zu Ende seiner Amtszeit das Recht zur Begnadigung hat. Trump und auch Obama haben es genutzt, um Leute, die ihnen finanziell Vorteile verschafft haben, aber ins Gefängnis kamen, in letzter Minute zu begnadigen. Denkt man in diesem Zusammenhang an Deutschland, fällt einem Richard von Weizsäcker ein, der die RAF-Terroristen auf deren Gnadengesuch hin begnadigte und Horst Köhler, der dieses nicht tat. Auch dieses Thema ist zurzeit ja wieder ganz aktuell in den Medien, in Bremen verschärft durch die Betriebsratsvorsitzende des Bremer Klinikums, die Krankenschwester Ariane Müller, die 2022 den Titel „Bremer Frau des Jahres erhielt“ und die sich öffentlich für die Terroristin Daniela Klette einsetzte, weshalb sie vor kurzem von ihren Posten zurückgetreten wurde.

Dass die Oper Titus mit Geschlechterverhältnissen und Verwandlungen zu tun hat, ist in der Inszenierung auffällig, wie der anfangs erwähnte Kommentar vom Nebentisch verdeutlicht. Der durch den Film Amadeus als zwar sehr heterosexuell interessierte, aber als Persönlichkeit eher als schräg, wenn auch nicht queer entlarvte Kindskopf Mozart, der sich unter anderem durch seine anal fixierte Sprache in seinen Briefen unsterblich gemacht hat und von Hesse im Steppenwolf ein Denkmal als vom Himmel herunterlachendes Genie bekommen hat, hat sich wohl etwas dabei gedacht, als er zwei Figuren des Stücks mit gegengeschlechtlichen Sängern versah. Titus Freund Sesto, der von Titus Gegenspielerin Vitellia, in die er schwer verliebt ist, angestachelt wird, den Kaiser zu ermorden, wird von einer Frau dargestellt, hier im Bremer Theater von der genial singenden Ulrike Meyer, die sich mit ihrem dunklen Mezzosopran wie ein Countertenor anhört und mit der Emotionalität ihres Konflikts im Hin- und Hergerissensein zwischen dem geliebten Freund Titus und der Geliebten Servilia, die ihn für ihre Rache benutzen will, auch stimmlich die ausdrucksstärkste Figur des Stücks ist. Auch Annio, der Mann, der die für Titus vorgesehene Servilia liebt und bereit wäre, sie dem Kaiser abzutreten, wird von einer Frau verkörpert, der französischen Sopranistin Adèle Lorenzi, die seit kurzem dem Musiktheaterensemble Bremen angehört und mit ihrem ausdrucksstarken Sopran im Zusammenspiel mit der geschmeidig auftretenden Elisa Birkenheier ein schönes Paar bildete. Die Liebe mit all ihren Freuden und Leiden beherrscht das Thema der Arien und Duette der Oper, die gestern auch wegen des einfühlsamen und enorm schönen Orchesterspiels unter dem jungen ukrainischen Dirigenten Sasha Yankevych, und des Solospiels von Klarinette und Cembalo sehr berührten. Das Bremer Publikum war schon während der Aufführung begeistert von der Inszenierung, immer wieder ertönte Zwischenapplaus für die Inszenierung, die das neben all den so wunderschön gesungenen Liedern doch sehr deutlich interpretierte eigentliche Thema der Oper, das Thema des sich als milde gebenden Herrschers, der hier als Alleinherrscher und Star dargestellt wurde, der am Schluss inmitten der ihn knechtisch umgebenden Masse mit seinen wohl weniger von Milde als vielmehr von Staatsraison, persönlichen Gründen und Machtfestigungsgedanken geprägten nur vordergründig milden Entscheidungen – dies suggeriert zumindest die Interpretation von Regisseur Marco Štorman – doch ein machtbewusster und sehr einsamer Mensch bleibt. Das Bild des Mannes in Frauenkleidern, mit nackten Schultern und Perlenkleidern, über Schlachtfelder gehend, umringt von den Vasallen in dunkler Kleidung, bleibt als Mahnung übrig. Bühnenbild und Kostüm, aufwändig und kongenial gefertigt, bildeten in der Inszenierung ein Gesamtkunstwerk, das mit vielen Bravos und großer Begeisterung seitens des Bremer Publikums quittiert wurde. Besonders gelungen war der Regieeinfall, ein Statistenensemble aus drei jungen Männern und Frauen, die die seelischen Qualen der Protagonisten verdeutlichten, diesen zuzuordnen. Auch die sich ständig drehende Bühne, der die seelische Bewegung und die Unruhe der Zeit symbolisierte, rissen mit und hin. Auch der Einsatz von Blumen in der Inszenierung, die mal Mikrophone, mal Totenblumen waren, war sehr gelungen.

Anschließend, im Theatro sitzend, kommt im Gespräch und in der Erinnerung an das Bild des mannweiblichen Herrschers Titus auf der Bühne auf einmal Platon in den Sinn, dessen Gleichnis von den Kugeln, die den Ursprung des Menschen bildeten, seine gegensätzlichen Charaktere versinnbildlichten, Mann und Frau in einem, die Sehnsucht nach Einheit, die menschliches Glück und Erfüllung suggeriert, aber im wirklichen Leben nicht möglich ist. Das Bild des Kaisers als queeres Wesen ist eine Metapher dafür. Es könnte so schön sein. Wenn es doch endlich mal einen wirklich guten Herrscher gäbe!

Aber dank Mozart gehen wir dann doch beglückt nach Hause. „Es sind aber die gefallenen Engel und die Menschen voll von dem gleichen Begehren und die Musik ist von dieser Welt. Die reinste, bitterlichste und süßeste Musik ist nur die vollkommene Variation über das von der Welt begrenzte, uns überlassene Thema“ schrieb schon Ingeborg Bachmann über Mozart. Das ist das, was von gestern Abend übrig blieb…während die Inszenierung uns die Schlechtigkeit der Welt und ihrer Vertreter vor Augen führte, entrückte die Musik in wunderschönste überirdische Sphären.