„Gänseliesl“ von Othmar Rudzicka. Der österreichische Künstler hat sie mehrmals gemalt. Auch für russische Maler war die Gänsemagd lange Zeit ein beliebtes Motiv, sogar noch in der Sowjetunion. Da hieß sie jedoch Geflügelzüchterin. Hier und heute verpflichtet man gerne junge Frauen während ihres „freiwilligen ökologischen Jahrs“ zum Gänsehüten.

Es gibt wahrscheinlich hunderte von Bilder, auf denen Mädchen zu sehen sind, die Gänse hüten, jedoch so gut wie keine Interviews mit einer dieser sogenannten Gänseliesel – z.B. darüber, was sie über diese Tiere zu sagen haben. Dafür verbreiten die modernen Gänse-Zucht- und -Mastbetriebe ein zwar spezielles, aber dafür immer tiefer gehendes, d.h. genetisches Wissen über Gänse. Ich komme darauf zurück. Das meiste Wissen verdanken wir heute den Verhaltensforschern – beginnend mit Konrad Lorenz, der dabei wiederum auf Protokolle von Gänsebeobachterinnen zurückgriff. Diese hatten seltsamerweise alle Doppelnamen, waren also wahrscheinlich feministisch inspirierte Ehefrauen mit einer Anstellung in seinem wissenschaftlichen Institut. Manchmal erlaubten sie sich in ihren Beobachtungsprotokollen launige Bemerkungen in Klammern über „ihre“ mit Personennamen ausgestatteten Gänse – z.B.: „Es sind ja auch nur Menschen!“ oder – bezogen auf einen Ganter namens Uwe, nachdem der nicht auf die Annäherungsversuche der Gans Britta reagiert hatte: „Warum sollte er auch?!“

Diese Vermenschlichung am Rande hat mehrere Wandlungen im Laufe der Gänseforschung durchgemacht, das begann für Konrad Lorenz 1923 – mit der Graugans „Martina“. Die mit ihm berühmt gewordene Gans hatte er auf sich „geprägt“, d.h. er hatte – fast aus Versehen – das erste Wort an sie gerichtet, nachdem sie in seinem Brutapparat aus dem Ei geschlüpft war. Martina hatte ihn daraufhin mit einem Auge schief angekuckt und zurückgegrüßt, was wie ein „feines, eifriges Wispern“ klang – und damit war er für immer ihre Mutter geworden. Dies bedeutete, dass er sie bei sich im Bett schlafen lassen mußte. Trotzdem wachte Martina stündlich auf und stieß ein fragendes „Wiwiwiwiwi“ aus – das Lorenz mit einem gebrochenen „Gangganggang“ beantworten mußte, erst dann schlief Martina mit einem leisen „Wirrrr“ wieder ein. Neun weiteren kleinen Gänsen, die Lorenz wenig später ebenfalls auf sich prägte, war dagegen die Geschwisterschar genauso wichtig – während Martina im Zweifelsfalle seine Nähe suchte, was bedeutete, dass er sie überall mit hinnehmen mußte. Der Einfachheit halber nahm er oft die neun anderen gleich mit.

Dabei wurden ihm die Tiere zu einem „Modell für die Erkenntnis des Menschen“, schreiben die Kulturwissenschaftler Benjamin Bühler und Stefan Rieger. Indem die Graugänse von „Wissenschaftsobjekten zu Figuren des Wissens avancierten“ wurden aus ihnen emblematische „Übertiere“, wie sie sagen. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1940, hatte Konrad Lorenz geschrieben: „Die vorliegende Arbeit soll versuchen, aus dem Verhalten von Tieren gewisse, in den tiefsten Schichten menschlichen Seelenlebens sich abspielende Vorgänge dem Verständnis näher zu bringen.“ Gänsewissen ist auch Menschenwissen. (1)

Eine Gans begrüßt Konrad Lorenz. Photo: ard.de

Noch 2010 meinte der Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im oberösterreichischen Grünau, Kurt Kotrschal, etwas salopp: „Es ist aufregend, dass wir mit Vögeln identisch ticken“. Er beobachtet nicht nur die Gänse weiter, sondern experimentiert mit ihnen. „Auch in unserem Metier haben neben der vorurteilsfreien Beobachtung längst quantitative Methoden und das Experiment ihren festen Platz,“ erklärte er dazu 1992. Das gilt auch und vor allem für die Gänseforschung, denn, so schrieb er, „die Grünauer Graugansschar ist in ihrer langfristigen, lückenlosen Dokumentation und ihrer ’sozialen Transparenz‘ weltweit einzigartig und stellt eines der hervorragenden Modelle der Sozialforschung an Wirbeltieren dar.“

2007 implantierte er 25 Graugänsen zwei Jahre lang Sonden, die ihren Herzschlag registrierten. Dabei kam heraus, dass dieser schon dann extrem in die Höhe schnellte, wenn die Tiere „soziale Kontakte zwischen ihren Artgenossen“ nur beobachteten. Kotrschal folgerte daraus: „Gänse sind sozial viel komplexer organisiert als bisher angenommen“ – und somit dem Mensch „verdammt ähnlich“.

Die Messung ihrer Erregung im scheinbaren Ruhezustand bewirkte einen Erkenntnisfortschritt. Konrad Lorenz hatte noch 1949 in seinem Buch „Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen“ angenommen, dass die zehn Graugänse, mit denen er fast täglich in die Donau-Auen ging, einfach nur „wunderbar faul“ waren, was ihn zu der grundsätzlichen Bemerkung veranlaßte: „Will man Wildgänse kennenlernen, muß man mit ihnen leben, und will man mit ihnen leben, muß man sich ihrem Lebenstempo anpassen. Ein Mensch, der nicht [so wie ich] von Natur aus mit einer gottgewollten Faulheit ausgestattet ist, kann das gar nicht.“

Ein paar Jahre Jahre zuvor, von 1945-48, hatte er in seinem sogenannten „russischen Manuskript“ – mit dem Titel „Die Naturwissenschaft vom Menschen“, das er in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager schrieb, wo ihm nur „Faust 1“ als Bibliothek zur Verfügung stand, seine „Forschungsrichtung“ folgendermaßen charakterisiert: Die – von den Ornithologen Charles O. Whitman, Oskar Heinroth und ihm begründete – „Schule der Tierkenner“ schließe nicht vom Menschen auf das Tier, wenn sie z.B. Begriffe wie „verlieben“ und „eifersüchtig“ verwende, es sei vielmehr genau umgekehrt: dass sie den Menschen eher „vertierlichen“ (theromorphisieren) würde. Im übrigen bestehe der „hauptsächlichste Wert“ ihrer „Tierhaltung als Methode der vergleichenden Verhaltensforschung“ darin, „daß sie den Forscher zwinge, Organismus und Umwelt als Ganzheit gleichzeitig zu betrachten“. Zudem seien dabei leichter als bei Freilandbeobachtungen „Experimente“ möglich. Die Lorenzsche Gänseforschung ist eine Art Kompromiß zwischen Zoo- und Feld-Forschung.

Der Schriftsteller Marcel Beyer schreibt in seinem 2009 veröffentlichten Roman „Kaltenburg“, in dem es um die „Tierkenner“ Joseph Beuys, Heinz Sielmann und Heinrich Dathe geht – vor allem jedoch um Konrad Lorenz: Ich habe „von der Vorstellung nie ganz gelassen, man müsse jeden einzelnen Vogel persönlich kennenlernen, wenn man etwas über die Eigenart des jeweiligen Tieres in Erfahrung bringen will.“ Dazu wird Lorenz sozusagen selbst zitiert: In bezug auf „Gedächtnisleistungen“ gäbe es „bei bestimmten Arten womöglich sogar zwischen Individuum und Individuum gravierende Unterschiede. Wie bei den Menschen auch, und darum verbiete es sich aus seiner Sicht, zwischen Mensch und Tier zu polarisieren“. Inzwischen unterscheidet man auch zwischen verschiedenen „Charakteren“.

Dem freundlichen Lorenz-Porträt von Beyer steht das der o.e. Autoren „Vom Übertier“, Bühler und Rieger, gegenüber. Ausgehend von Lorenz‘ Aufsatz aus dem Jahr 1940, der den Titel „Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens“ trug, weisen sie ihm nationalsozialistische Forschungsziele nach – insofern ihm darin die „Tierzucht zum Modell für die Menschenzucht“ wurde. Bei Vergleichen zwischen Wild- und Hausgänsen hatte Lorenz fatale „Verfallserscheinungen“ bei den domestizierten Rassen festgestellt – und daraus u.a. geschlußfolgert: Auch beim Menschen sei es durch Domestikation „zur Vernichtung oder mindestens Gefährdung von instinktmäßig programmierten Verhaltensweisen wie Mutterliebe oder selbstlosem Einsatz für Familie und Sozietät gekommen“, woraus letztlich „Sozial-Parasitismus“ entstehe.

Dieser Eugenik-Aufsatz von Lorenz wurde 1973 berüchtigt, als er den Nobelpreis für Medizin und Physiologie erhielt: Der Spiegel veröffentlichte eine Auswahl von Zitaten daraus – unter der Überschrift „Ausmerzung ethisch Minderwertiger“ und das Wiener Magazin „profil“ stellte einigen seiner Zitate Aussagen von Josef Mengele gegenüber. Vergeblich bat Simon Wiesenthal daraufhin Konrad Lorenz, den Nobelpreis zurückzugeben. Dieser gab nur öffentlich zu, dem Nationalsozialismus positive Seiten abgewonnen zu haben.

In Marcel Beyers Roman behauptet Konrad Lorenz („Kaltenburg“ dort genannt), sich während des Krieges für den später äußerst populären Ostberliner Zoodirektor Heinrich Dathe („Eberhard Matzke“ im Roman), verwendet zu haben. Dieser war KZ-Bewacher gewesen und hatte es nicht mehr ausgehalten. Er durfte dann stattdessen Vögel beobachten – außerhalb des Lagers.

Die SS beschäftigte in Auschwitz tatsächlich einen Ornithologen. Der Schriftsteller Arno Surminski veröffentlichte darüber 2008 einen Roman: „Die Vogelwelt von Auschwitz“. Sein Ornithologe heißt darin Grote, er hat einen polnischen Assistenten, den KZ-Häftling Marek. Sie beobachten u.a. auch Gänse. In Birkenau sehen sie einen Kampf zwischen Krähen und Graugänsen, erstere waren in der Überzahl, aber letztere konnten sich halten, indem sie eine „Wagenburg“ bildeten. Als Marek Grote bittet, eine Gans abzuschießen – nicht, um sie wie die anderen Vögel zuvor zu präparieren, sondern um sie zu essen, antwortet dieser: „Zugvögel dürfen nicht geschossen werden“. Wenig später erschießt ein Wachmann aus Versehen, wie er sagt, doch eine Gans. Grote erwirkt daraufhin „beim Kommandanten eine Verschärfung des Verbots, auf Vögel zu schießen.“ Nach dem Krieg wird Grote – so wie auch der wirkliche SS-Ornithologe – in Polen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Proteste von Ornithologen aus England und den Niederlanden bewirken jedoch, dass seine Haftstrafe auf drei Jahre herabgesetzt wird.

Der Lorenzschen Theorie von der Degeneration durch Domestikation konnte in den Zwanziger- und Dreißigerjahren u.a. auch der exilierte Hannoveraner Philosoph Theodor Lessing etwas abgewinnen. In seinen „Tier“-Aufsätzen für das Prager Tageblatt kam er immer wieder darauf zu sprechen, dass die Züchtung die Tiere ihrem wilden Leben in Freiheit entfremdet habe – zum Schlechteren hin.

So ist ihm z.B. der schon von den Indianern gezähmte Masttruthahn ein „Zerbrochener“; der „Hund ein durch jahrtausendelange Zucht geknebelter und sozusagen in sich hineingeprügelter Wolf“, und das Pferd – in seinem „Irrsinn“ – wird ihm, verglichen mit den noch ursprünglichen Zebras – schließlich zu einem Symbol jenes Weltprozesses, den Lessing den „Untergang der Erde am Geist“ nennt.

Noch der französische Philosoph Gilles Deleuze spielte 1988 die „ödipalisierten“ Haus- und Familientiere gegen die in Meuten auftretenden wilden Tiere aus. Der Berliner Biologe Cord Riechelmann merkte dazu kürzlich ihm zustimmend an: Für Deleuze seien „diese Tiere keine Tiere mehr, sondern schon in die Menschenwelt eingepflanzt und deshalb komplett verblödet.“ Feministische „Tierkenner“ wie Donna Haraway und Katharina Rutschky würden das genau andersherum sehen.

Zurück zur heute 120-köpfigen Gänseschar der Grünauer Forschungsstation, die dort noch immer als „relativ zahm“ und „ortsfest“ bezeichnet wird, d.h. sie folgt nicht dem allgemeinen Zug der Graugänse nach Süden – obwohl sich im Herbst durchaus noch eine gewisse „Zugunruhe“ bei ihnen bemerkbar macht. Etwas, das wir nur noch in Spurenelementen kennen. Umgekehrt versucht man das Gänseverhalten in Grünau heute mit Begriffen aus der modernen Gesellschaft zu verstehen – und beschäftigt sich z.B. „mit den individuellen Kosten und Nutzen des Soziallebens dieser Vögel,“ wobei sich mindestens der Grünauer Institutsleiter von einem strengen Darwinismus leiten läßt: „Die einzige gültige Währung im Spiel der Evolution ist, mehr reproduktionsfähige Nachkommen zu hinterlassen, als andere Individuen,“ meint er.

Angeblich sehen das auch die Gänse so, denn wie Konrad Lorenz in seinem 1988, ein Jahr vor seinem Tod, veröffentlichten Werk – zur „Ethologie der Graugans: Hier bin ich – wo bist du?“ schreibt, steigt ein Gänsepaar im Rang seiner Schar – im Maße es ihm gelingt, lange zusammen zu bleiben und möglichst viele Jungen groß zu ziehen.

Generell gilt zwar, dass Gänse monogam leben – bis das der Tod sie scheidet, wobei Soziobiologen dazu neigen, die Monogamie in genetischer – also reproduktiver – Hinsicht für einen Nachteil zu halten, aber praktisch geht es in einer Gänseschar eher drunter und drüber, wie man so sagt.

Hierzu eine Protokollzusammenfassung von Lorenz: Er betrifft die 1974 geschlüpfte Sinda, die zusammen mit Alma, Alfra, Jule und Blasius von Sybille Kalas-Schäfer handaufgezogen wurden, sowie die 1973 geschlüpften Florian und Markus, die zusammen mit etlichen anderen Gösseln Brigitte Dittami-Kirchmayer führte. „Zunächst scheint es, als ob Jule mit Markus und Sinda mit Blasius ginge. Später wird Jule oft mit Blasius und Sinda mit Markus gesehen. Offensichtlich ist es die Unklarheit dieser Situation, die allmählich zu einem regelrechten Haß zwischen den beiden Gantern führt. Es kommt wiederholt zu einem Flugkampf zwischen Markus und Blasius.“ Mal unterliegt Markus, mal siegt er – woraufhin „Blasius zusammenbricht und flieht, Markus kommt mit Triumphgeschrei zu Sinda und ihrer Schwester, die noch fest zusammenhalten.“ Die Kämpfe gehen weiter, Blasius muß öfter fliehen, kommt aber stets nach kurzer Zeit wieder. „Markus hält sich in Sindas Nähe auf, aber nicht zu dicht.“ Der Haß der beiden Ganter eskaliert im Frühjahr 1975 in einen dramatischen Luftkampf, dabei wird Blasius verletzt. „In der Folge geht Sinda in dichtem Zusammenhalt mit Markus, zusammen mit Alma fliegen sie in dicht geschlossener Schar. Der Haß zwischen Blasius und Markus bleibt, allmählich kommt es zu einer Überlgenheit des Blasius. Sinda wird einmal in dichtem Zusammenhalt mit Blasius gesehen. Kurz darauf fliegen Alma, Sinda und Markus zu dritt weg, kommen nach einigen Tagen geschlossen zurück, Blasius etwas später zusammen mit Jule, mit der er nun fest verpaart ist.“ Wenn Sinda Markus sieht, läuft sie ihm sofort entgegen und schnattert mit ihm. Eine Weile zuvor wurde Sinda oft mit Florian und seiner Gattin Nat gesehen. Markus geht nun zwar fest mit Alma, vertreibt aber nach wie vor alle Ganter, die sich für Sinda interessieren. Am 1.4.1976 „wird Blasius allein angetroffen, ihm fehlen die Schulterdeckfedern. Später findet man Jule“ – von einem Fuchs gerissen. Alma und Markus fangen zwei Mal an zu nisten – und brüten schließlich erfolgreich auf einem Nachgelege.“ In seinem Gänse-Buch „Hier bin ich – wo bist Du? erzählt Lorenz noch weitaus verwickeltere Beziehungsgeschichten.

In der Antike interessierten anscheinend eher die Beziehungen zwischen Gänsen und Menschen. So hielt z.B. der Naturforscher Plinius der Ältere (23-79 n.Chr.) die Gans für ein kluges und dem Menschen zugetanes Geflügel: In Aegium sei eine Gans in Liebe zu dem schönen Knaben Amphilochus entbrannt. Eine andere sei in die Harfenspielerin des Königs Ptolemäus verliebt gewesen. Dem Philosophen Lacydes sei eine Gans weder auf der Straße noch in den Bädern, Tag und Nacht nicht von der Seite gewichen. Folglich hätten diese Vögel wohl einen gewissen Verstand.

Das systematische Sammeln von Gänsewissen begann wahrscheinlich mit den Jägern. (2) Um erfolgreich Gänse zu jagen, mußten sie deren Gewohnheiten und Eigenarten studieren. Dazu gehört die Kenntnis ihrer Zugrouten und wann sie wo Rast machen. So ziehen z.B. die osteuropäischen Graugänse nach Tunesien und die westeuropäischen nach Spanien. Die letzteren begnügen sich zum Überwintern allerdings zunehmend mit Holland. Einige Graugansexperten meinen, wegen der Klimaerwärmung, andere: weil sie in Holland immer mehr Naturschutzgebiete vorfinden und nicht bejagt werden dürfen. Bei den Ringelgänsen unterscheidet man „dunkelbäuchige“ von „hellbäuchigen“ Die ersteren überwintern, aus Sibirien kommend, an der französischen Atlantikküste, während die „hellbäuchigen Ringelgänse“ Südostengland bevorzugen. Auch hierzu gibt es verschiedene Erklärungen. Wikipedia weiß überdies: „Die Ringelgans ist keine sehr ruffreudige Gans“. In Meyers Lexikon von 1888 findet sich der Eintrag: „Die Literatur über die Ringelgans, welche vom 13. bis ins 18. Jhd. reicht, ist sehr umfangreich. Die klerikalen Schriftsteller verteidigten mit Eifer die Entstehung aus faulendem Holz und wollten den Jugendzustand des Vogels in der Entenmuschel (Lepas anatifera) erkennen. Erst nach wiederholtem kirchlichen Verbot verschwand die Ringelgans aus der Liste der Fastenspeisen.“

Hier kam einmal das theologische Wissen der Ringelgans zugute.

Sie wurde jedoch weiterhin intensiv bejagt. „Als man Ende des 19.Jhds. die wirtschaftliche Bedeutung von Zugvögeln diskutierte, war schnell klar, dass es dringend Bedarf an zwischenstaatlicher Regulierung dieses natürlichen ‚Rohstoffs‘ gab,“ schreibt die Bremer Umwelthistorikerin Anna-Katharine Wöbse – zur Erklärung dafür, das der Tier- und Artenschutz schon in den Sitzungen des Genfer Völkerbundes zur Sprache kam. Desungeachtet gab es 1955 nur noch 10 bis 20.000 Ringelgänse, wie eine Schätzung ergab, so dass man daranging, Jagdverbote durchzusetzen. Wenig später wurden auch ornithologische Expeditionen nach Sibirien finanziert, um die Gänse sozusagen von der Wiege bis zur Bahre zu erforschen. Berühmt wurde dabei die finnische Ethnologin und Vogelbeobachterin Ulla-Lena Lundberg. In ihrem Buch „Sibirien: Selbstporträt mit Flügeln“ schreibt sie: „Seit den Tagen Darwins ist es in Mode, bei der Interpretation tierischen Verhaltens Nützlichkeitsaspekte zu beachten. Weil das fragliche Tier sich so und so verhält und bis heute überlebt hat, muß sein Verhalten für seine Art die zweckdienlichste sein. Von daher regt es die Phantasie so an, gerade Arten zu studieren, die nicht sonderlich erfolgreich sind; jedenfalls wenn man sie an ihrer Zahl mißt.“ Für Ulla-Lena Lundberg kommt aber noch etwas hinzu: „Von Vogelbeobachtern heißt es, sie seien Menschen, die von anderen Menschen enttäuscht wurden. Darin liegt etwas Wahres, und ich will nicht leugnen, dass ein Teil des Entzückens, mit anderen Vogelguckern gemeinsam draußen unterwegs zu sein, in der unausgesprochenen Überzeugung liegt, die Vögel verdienten das größere Interesse.“

Eine ihrer Vogel-Expeditionen führte die Autorin bis an das äußerste Ende Sibiriens: Dort – an der Bering-Straße – sahen sie eine Kolonie von Ringelgänsen, und „in Magadan eine zurückgebliebene Zwerggans. Aber die Kaisergänse, auf die wir gehofft hatten, zeigten sich nicht.“ Mit dem Boot fuhren sie daraufhin am Eismeerufer entlang zur Mündung der Kolyma, auf der Suche nach Schneegänsen. Obwohl die „Bird-Watcher“ keine Anstrengung scheuten, hatten sie Pech: „Keine Schneegänse… Ein kleiner Trupp Saatgänse und weiter weg ein paar Bläßgänse im Flug – das war alles.“ An anderer Stelle suchten sie erneut und wieder vergeblich nach einer Kolonie von Kaisergänsen. Stattdessen begegneten ihnen mit Gewehren bewaffnete Tschukschen und Eskimos, die ebenfalls auf der Jagd nach diesen Gänsen waren. „Ekelhaft!“ meinte ein englischer Expeditionsteilnehmer, aber die finnische Ethnologin widersprach ihm: „Sicher ist der Bestand besorgniserregend dezimiert und läßt sich nicht mit den enormen Mengen an Gänsen vergleichen, die in arktischen Gefilden noch zu Anfang der 20. Jahrhunderts abgeschlachtet wurden, aber die eigentliche Bedrohung geht nicht vom Abschuß in der Umgebung von Siedlungen aus, sondern von der Verringerung natürlicher Lebensräume, die eine Folge der globalen Umweltzerstörung sind.“

Diese „natürlichen Lebensräume“ der Gänse wurden in der BRD und in Holland in den letzten Jahrzehnten wieder erweitert. Man spricht dabei von Renaturierungsflächen. Sie ändern jedoch – mindestens für den Schriftsteller John Berger – nichts am grundsätzlichen Problem – der Tiere im Kapitalismus, d.h. an der totalen Trennung zwischen Tieren und Menschen in der modernen Welt, die er für unaufhebbar hält. Dieser „historische Verlust“ der Bindung zwischen Mensch und Tier (im Alltag), die im 19. Jhd. begann und als dessen Mahnmal die Zoos gelten können, ist für Berger innerhalb der kapitalistischen Kultur nicht wieder gut zu machen.

In einem 2010 erschienenen Aufsatzband über „Die Beziehung von Mensch und Tier in der Kultur der Moderne“ bezeichnet der US-Historiker Nigel Rothfels demgegenüber jedoch das im 19. Jhd. beginnende „Nachdenken über Tiere“ gerade als eine Form von „Wiedergutmachung“. Und dabei werden neuerdings immer mehr Menschen einbezogen – Laien und Professionelle, Birdwatcher, Biologen, Wildlife-Manager, Nationalparkverwalter, Tiertrainer und -pfleger, Philosophen, Politiker und Soziologen. Nigel Rothfels will zwar „das allgemeine und das wissenschaftliche Wissen“ über bestimmte Tiere (noch) nicht als gleichwertig betrachten, aber die einen lernen von den anderen, so dass irgendwann auch ihre Diskurse zusammenfließen. Hier versuche ich schon mal, sie zusammenzutragen – d.h. die verschiedenen Sprecher der Gänse zu Wort kommen zu lassen. An den interdisziplinären Konferenzen über Tiere kritisiert Nigel Rothfels im übrigen, dass sie dort oft nur als „symbolische Tiere“ zur Sprache kommen: „Die wirklichen Tiere sind ein peinliches Thema“. Ähnlich äußerte sich neulich der Biologe Cord Riechelmann in einer Diskussion über Tiere – im „Zentrum für Literaturforschung“: Er kritisierte die beteiligten Kulturwissenschaftler, dass sie das Tier allzu schnell „metaphorisieren“ würden.

Neulich flog eine Schar realer Graugänse über unser Haus, ab und zu schrien einige verhalten. Ich wurde auf der Stelle sentimental. Erinnerte mich an die wunderbare Gänseschar unter der Führung der alten Akka von Kebnekajse, die mit Nils Holgerson über Schweden flog. In einer Stadt im Norden kamen die Gänse an einer Zündholzfabik vorbei, just in dem Moment da eines der jungen Zündholzarbeiterinnen in einer kurzen Pause aus einem geöffneten Fenster schaute. „Nehmt mich mit,“ rief sie, „nehmt mich mit!“ „Heuer nicht!“ antworteten die Gänse, „heuer nicht!“ Oder so ähnlich. Ich besitze das Buch – von Selma Lagerlöff – nicht mehr. Vor 50 Jahren war es jedoch mein Lieblingsbuch gewesen. Es lenkte mein Interesse auf Gänse. Meine Mutter mußte während ihres BDM-Arbeitsdienstes auf einem Bauernhof Gänse hüten, dabei hatte sie besonders unter einem Ganter zu leiden, der sie ständig angriff. Seitdem ging sie diesen großen Vögeln ängstlich aus dem Weg. Hier erzwangen also die Gänse selbst das Interesse an ihnen. Ich suchte dagegen ihre Bekanntschaft, gab mich jedoch zur Not auch mit der Lektüre von Büchern über Gänse zufrieden. Nach Selma Lagerlöff war dies vor allem Konrad Lorenz. Anfangs das kleine Buch „Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen“, zuletzt wie erwähnt sein Résümee: „Hier bin ich, wo bist du?“ Bei diesem Ausdruck handelt es sich nebenbeibemerkt um die Übersetzung des Rufs einer kleinen Gans von Selma Lagerlöff – in ihrem Buch „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson“. In diesem schwedischen Schulbuch vermischte sie Märchen, Gänsewissen und Heimatkunde.

Anders die Tierschützer der Organisation „Peta“: Sie „metaphorisieren“ ihre Schützlinge – die Gänse – zwar nicht wie die Kulturwissenschaftler, dafür neigen sie zu ihrer Verkitschung: „Mehrere Gänsefamilien finden sich zusammen,“ schreiben sie, „um eine größere Gruppe zu bilden, die man als Schar bezeichnet. Die Zahlenstärke kommt ihnen zugute, wenn sie lange Entfernungen fliegen. So schützen sie nicht nur ihre eigenen Familien, sondern die Gänse geben auch aufeinander Acht in ihrer Schar: Wird eine Gans während des Fluges abgeschossen, bleiben einige der anderen Gänse zurück, um nach ihrem verletzten Freund zu schauen.

Gänse sind Meister im Fliegen, die Tausende von Kilometern während ihrer jährlichen Züge zurücklegen können, und sie fliegen in der charakteristischen V-Formation, so dass die Gänse vorne den Luftwiderstand für die hinten verringern. Diese erstaunliche Windschneidetechnik hilft den Gänsen, in der Gruppe etwa 70 Prozent weiter zu fliegen, als sie es einzeln schaffen würden. Die Gänse rotieren von vorne nach hinten, wenn sie müde werden, und diejenigen, die hinten sind, schreien, um die Führer anzufeuern.“

Das letzte scheint mir eine allzu kühne Interpretation ihrer Schreie zu sein. Bei den Pfadfindern haben wir unseren Führer, die vorne gingen, jedenfalls immer zugeschrien: „nicht so schnell!“

1978 kam der Film „Die Wildgänse kommen“ in die Kinos, hierbei handelte es sich um doppelt und dreifach metaphorisierte Vögel: Als Wildgänse bezeichnete man Iren, die im 17. und 18.Jhd in verschiedenen europäischen Armeen kämpften. Und in dem Film, der auf einen gleichnamigen Roman von Daniel Carney basierte, ging es nun um weiße Söldner, die in Afrika kämpfen. Der Schauspieler Hardy Krüger distanzierte sich wenig später von dem rassistischen Machwerk. Heute ist „Wildgaense“ sinnigerweise ein Internet-Forum für Neonazis. (3)

Der erste Dokumentarfilm, den ich über Gänse sah, stammte von zwei amerikanischen Ornithologen. Sie hatten sich in Neufundland einer Schar verwaister Kanadagänse angenommen. Beim Aufbruch der Gänse nach Süden im Herbst verpaßten diese Gänschen den Anschluß. Das Forscherehepaar beschloß daraufhin, sie im Auto zum Golf von Mexiko zu bringen, wo sie sich dann langsam unter die dort überwinternden Gänse mischen sollten. Eine Art Entprägungsprogramm. Erst einmal nutzten die Forscher jedoch deren Prägung: Da sie an den zwei Staatsgrenzen Papiere für die Gänse benötigten, die sie jedoch nicht besaßen, ließen sie die Vögel vor dem jeweiligen Grenzübergang einfach frei. Diese flogen rüber und auf die andere Seite der Grenze. In den USA bzw. in Mexiko – stiegen sie wieder in den Lieferwagen – und machten es sich darin bequem, bis sie am Golf von Mexiko angekommen waren.

Ich nahm ebenfalls einmal an einem Entprägungsprogramm teil – für Enten allerdings. Die Gänse gehören jedoch ebenso wie die Schwäne zu den Entenvögeln (Anatidae). Im Herbst entdeckte ich in einem Stadtsee eine Gruppe frischgeschlüpfter Enten, die wohl zu spät geboren und nun verwaist waren. Eins nach dem anderen wurde von Hechten gefressen, die letzten zwei, die sich auf eine kleine Insel gerettet hatten, nahm ich mit nach Hause, wo sie im Duschbecken groß wurden. Im Sommer nahmen wir sie mit aufs Land, wo es direkt am Haus einen kleinen See gab. Hier machten sie sich langsam selbständig, im Herbst kamen sie jedoch noch einmal wieder mit in die Stadt. Im nächsten Sommer nahmen sie draußen auf dem See Beziehungen zu anderen Enten auf – und flogen irgendwann mit diesen fort, kamen jedoch immer wieder. Es waren zwei Erpel. Eines Tages kamen sie beide mit zwei Enten wieder. Nun hatten sie das Problem, dass diese im Gegensatz zu ihnen Angst vor uns – Menschen, Hund, Katze, Haus usw. – hatten. Zwar zeigten ihnen die Erpel, wie harmlos und zutraulich wir alle waren, aber das überzeugte die beiden Enten nicht. Sie wollten wieder weg aus dieser unkomfortablen Nähe zu uns – und taten das auch, die Erpel folgten ihnen zögernd. Zwei drei mal kamen sie später noch für einen Kurzbesuch zurück, ohne die zwei Enten, dann blieben sie ganz weg.

Einige Jahre lang besaß ich zusammen mit einigen Freunden auch eine kleine Gänseschar: ein Ganter und fünf Gänse. Sie waren nicht auf uns geprägt, wir hatten sie von einem Nachbarn gekauft. Die sechs weißen Hausgänse führten auf dem Hof in der Wesermarsch, wo wir Mitte der Siebzigerjahre lebten, ein relativ autonomes Leben. Sie erkundeten tagsüber langsam und bedächtig das Dorf und die Wiesen drumherum. Am Liebsten hielten sie sich jedoch auf unserer Streuobstwiese hinterm Haus auf, abends zogen sie sich in eine Ecke des Hühnerstalls zurück, wo sie noch einmal gefüttert wurden. An den Wochenenden besuchte uns oft ein Musiker aus der Stadt. Mit seiner 12saitigen Gitarre setzte er sich in die Mitte des Hofes, wo früher der Misthaufen und nun ein Grashügel war. Während er leise anfing zu spielen, näherte sich ihm langsam die Gänse. Fast atemlos gruppierten sie sich im Halbkreis um ihn herum – die Hälse vorgestreckt. Ab und zu zogen sie sie zurück, steckten die Köpfe zusammen und zischelten leise. Es muß eine positive Äußerung über die Musik gewesen sein, denn gleich danach streckten sie die Hälse wieder vor und hörten weiter schweigend zu. Das war auf unserem Hof auch eigentlich die einzige Funktion die sie hatten, dass sie den Musiker als ebenso dankbares wie aufmerksames Publikum bei Laune hielten. Er hatte sonst keine Auftritte. Es war eine Funktion, die die Gänse selbst entdeckt hatten – eine Art Bedarfslücke, um im ökonomischen Jargon zu bleiben, den wir auf dem Hof eintrainierten. Das sollte dort nämlich kein Hobby, sondern ein Landwirtschaftsprojekt sein bzw. werden. Wir gingen dabei jedoch nicht so weit, die Gänse zu schlachten.

Gänse werden freilebend und domestiziert bewirtschaftet. Die wildlebenden Arten brüten in der Arktis bzw. Subarktis, überwintern jedoch an der Atlantikküste und in Nordafrika, aber auch z.B. am Niederrhein, wo allein 200.000 Wildgänse auf den Rheinwiesen weiden. In Nordrhein-Westfalen genießen die Wildgänse einen besonderen Schutz, sie sind ganzjährig von der Jagd verschont. Anderswo werden ihnen wegen der Agrarüberschüsse immer mehr Landwirtschaftsflächen gewissermaßen rückerstattet – in Form von Naturschutzgebieten und Nationalparks. Die Gänse erfreuen sich nicht nur unter Naturschützern und Ornithologen großer Beliebtheit – spätestens seit dem erfolgreichen Dokumentarfilm „Nomaden der Lüfte“ von Jacques Perrin sind sie fast allgemein respektierte „Mit-Lebende“ geworden. Der Regisseur zähmte eine Schar Kanadagänse, so dass er mit einem Leichtflugzeug neben ihnen her fliegen und sie filmen konnte. Es geht in dem Film um fast fünfzig Zugvogel-Arten, seine Gänse spielen darin jedoch die Hauptrolle. In meiner Erinnerung fliegen sie über alle möglichen markanten Gebäude – Notre Dame, London Tower, World Trade Center – und Hochgebirge.

Zwei Mal im Jahr sind die Gänse sozusagen über uns und wecken Aufbruchs- und Fernweh-Sehnsüchte. Ende August fliegen sie aus der Arktis, aus Nordskandinavien und Sibirien in Richtung Süden – im Frühjahr von dort wieder zurück. Und einmal im Jahr liegen sie vor uns – auf dem Teller, als sogenannte Weihnachtsgans. Dazu heißt es auf der Webseite des Zucht- und Mastbetriebs: „Eskildsen GmbH“: „In unserem renommierten Basiszuchtbetrieb in Königswartha, nahe Bautzen, werden seit 1982 Gänse nach dem Linienhybridverfahren gezüchtet – konsequent und kontinuierlich. Diese Spezialzuchtfarm ist wirtschaftlich und organisatorisch in den Gesamtprozess unserer Gänsefleischerzeugung eingegliedert. Damit ist stets die reibungslose Übertragung des Zuchtfortschritts auf Eltern- und Masttiere gewährleistet.“

Mehr und mehr Wildgänseforscher verbinden den Konrad-Lorenzschen Begriff der Prägung mit dem Perrinschen Leichtflugzeug – zu einer „Methode des flugzeuggeführten Vogelzugs“. Den Anfang machte der Kanadier William Lishman: Er prägte Kanadagänse auf sich, gewöhnte sie an sein Ultraleichtflugzeug und führte sie damit von ihrem Brutgebiet in ein Winterquartier in den USA. „Das Ergebnis war spektakulär,“ jedenfalls für die Ornithologen. Fast alle Gänse fanden im Frühjahr selbständig in das Brutgebiet zurück. Mithilfe dieser Methode wurden in den folgenden Jahren in einigen Gebieten der USA u.a. die vom Aussterben bedrohten Trompeterschwäne wieder angesiedelt. Dass die Methode auch im dicht besiedelten Europa und damit für die Zwerggans anwendbar ist, bewies 1999 der Franzose Christian Moullec mit seinem Team. Er führte 30 Zwerggänse von Mittelschweden an den Niederrhein. Dort gibt es den Verein Aktion Zwerggans e.V. mit Sitz in Herrenberg, der Ähnliches vor hat: Er will über 4-5 Jahre hinweg jährlich etwa 100 Zwerggänse aufziehen und mithilfe von Ultraleichtflugzeugen von Lappland ins sichere Überwinterungsgebiet an den Niederrhein führen.

Auf diesen ornithologischen Experimenten basiert der Spielfilm von Carroll Ballard „Amy und die Wildgänse“, in einer Rezension heißt es dazu: „Inspiriert durch die Autobiographie von Bill Lishman, erzählt der Film die Geschichte eines dreizehnjährigen Mädchens, die mit ihrem ihr entfremdeten, exzentrischen Vater leben muss, nachdem ihre Mutter gestorben ist. Anfangs ist sie in sich gekehrt und zurückgezogen, findet aber letztendlich ihre Freude durch eine Schar verwaister Wildgänse wieder, denen sie später mit Hilfe eines Ultraleicht-Flugzeugs das Fliegen beibringt. Der Film wird von Ballard feinfühlig in Szene gesetzt und dank einer überwältigenden Kameraführung enthält der Film Flugsequenzen, die beim Zuschauer ehrfürchtiges Staunen hervorrufen.“

Anders die realen Graugänse in den Münchner Parkanlagen, wo die Stadtverwaltung 150 abschießen will, um die „Gänseplage“ dort einzudämmen. Dass die Tiere sich überhaupt in den Englischen Garten zwischen die Parkbenutzer trauen, hat damit zu tun, dass sie hierzulande weniger bejagt werden und Tierschützer ihretwegen sofort – wie in München geschehen – „auf die Barrikaden gehen“. Als 2007 das niedersächsische Landwirtschaftsministerium ankündigte, die Jagdzeiten für Grau- und Kanadagänse auszuweiten und Jagdzeiten für andere Arten wie Blässgans, Saatgans oder Ringelgans einzuführen, protestierte die Projektgruppe Gänseökologie der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft – ein bundesweiter Zusammenschluß von Gänseschützern und -wissenschaftlern.

In einem offenen Brief schrieben sie: „Die Blässgans ist zwar die häufigste der bei uns überwinternden arktischen Gänse, doch ist sie an Zahl etwa der Stockente weit unterlegen. In ihren Scharen verbergen sich die ähnlichen Zwerggänse, die vom Aussterben bedroht sind und für die derzeit aufwändige und viel beachtete Wiederansiedlungsprojekte laufen. Dieses Projekt zum Erhalt der durch EU-Recht streng geschützten Art wird vom Bundesamt für Naturschutz sowie dem Niedersächsischen Umweltministerium unterstützt. Bei der Bejagung kann man die beiden Arten nicht voneinander unterscheiden. Die Saatgänse sind weniger häufig. In ihren Gruppen treten die häufigere Tundrasaatgans und die hochgradig gefährdete, seltene Waldsaatgans zusammen auf. Bei einer Bejagung werden beide betroffen. Sowohl die Bestände der Tundrasaatgans als auch die der Blässgans stagnieren seit mehr als zehn Jahren. Die Dunkelbäuchige Ringelgans, ein Brutvogel der sibirischen Eismeerküste, hat im vergangenen Jahrzehnt drastisch um mehr als ein Drittel ihres Bestandes abgenommen. Ohnehin machen die Bestände dieser Arten heute nur noch einen Bruchteil dessen aus, was vor den beiden Weltkriegen und der landwirtschaftlichen Intensivierung im letzten Jahrhundert einst in Norddeutschland vorkam.

Außer der Gefährdungssituation gibt es eine Reihe von weiteren wichtigen Argumenten gegen die Bejagung der Gänse, wie zum Beispiel die frühzeitige Zerstörung der Familien (Junggänse bleiben mindestens den ganzen ersten Winter im Familienverband), die Erhöhung der Fluchtdistanzen und damit die Konzentrierung auf ungestörten und damit umso mehr beweideten Flächen. Weitere Argumente sind in unserem kürzlich erschienenen Buch ‚Wilde Gänse‘ zusammengestellt.“

Weiter heißt es: „Das Bundesland Niedersachsen spielt mit seinen Rastgebieten für die Gänsepopulationen eine wichtige Rolle. Ihm fällt daher eine besondere, durch internationale Konventionen unterstrichene Verantwortung für diese wandernden Vögel zu, die einen wichtigen Teil des niedersächsischen Naturerbes darstellen. Viele Menschen besuchen die Rastgebiete, um sich an diesem einzigartigen Naturphänomen zu erfreuen. Daraus ist regional ein regelrechter Gänsetourismus entstanden, der sich durch die Fördermittel von EU und Land Niedersachsen zu einem Wirtschaftsfaktor entwickelt. Die Bejagung ist für solch eine Entwicklung kontraproduktiv, weil sie die Vögel scheu macht, so dass sie sich der Beobachtung entziehen.“

Ende 2007 meldete die ostfriesische Regionalpresse, wo die meisten Gänse geschossen werden: „In Niedersachsen dürfen von 2008 an Nilgänse gejagt werden. Der Landtag votierte mit den Stimmen der CDU/FDP-Koalition für eine entsprechende Änderung der Jagdvorschriften. Die ursprünglich in Afrika beheimatete Nilgans gefährde die heimische Vogelwelt, erklärte dazu Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen (CDU).“

Daneben wurden auch die ostfriesischen Jäger aktiv: Sie stellten eine „Schwarze Liste“ von Gänsejagd-Gegnern zusammen: „Vorsicht ist geboten an der Gänsefront, die Front formiert sich! Spione sitzen überall! Waidmannsheil“, schrieb die Pressesprecherin der Jägerschaft Aurich, Sabine Steffens. Ihr Chef, Claas Janssen, hatte die Liste zusammengestellt. „Diese Leute wollen die Jäger bei der Gänsejagd überwachen. Die wollen denunzieren und anklagen. Das akzeptieren wir nicht“. Vor einem Jahr hatte der Naturschutzbund (Nabu) eine Petition gegen die Gänsejagd ins Internet gestellt. Einige Leute, die dort unterschrieben hatten, fanden sich danach auf der „Schwarzen Liste“ wieder.

Der Naturschutzbund gibt zu bedenken: Viele Jäger können eine Graugans nicht von anderen Arten unterscheiden. „Alle Gänse treten gerne zusammen in Pulks auf“, sagt der Gänseexperte Helmut Kruckenberg aus Verden. Es sei selbst für Experten schwer, die Tiere korrekt auseinander zu halten. Mehrmals wurden bereits Jäger vor Gericht gestellt, weil sie geschützte Gänse abschossen. „Wir wollten die Jäger davor schützen, Straftaten zu begehen“, begründet Gänseforscher Kruckenberg seinen Kampf gegen die Jagd auf Wildgänse. Er ist für die Landesbehörden als Gutachter tätig, um die Fress-Schäden der Gänse im Küstenraum Ostfrieslands zu untersuchen. „Da wird Wirtschaftsgut von den Tieren vernichtet“, sagt Jäger Janssen. Kruckenberg widerspricht: „So wie die Jagd zur Zeit geregelt sei, könne es „nur Bruch geben“. Statt die Gänse abzuschießen, solle man die Entschädigungen für die Bauern fortschreiben. Diese stellten dann auch sogleich diesbezügliche Forderungen.

In Schleswig-Holstein wurde ebenfalls heftig um die Gänse gestritten – und das jahrzehntelang. Es war ein Kampf zwischen Ökonomie und Ökologie, zwischen Natur- und Kulturland Die Bauern und das von ihnen einst durch Eindeichung geschaffene Ackerland auf der einen Seite, auf der anderen Ringelgänse bzw. ihre Sprecher: Biologen und Umweltschützer. Es ging dabei um die Einrichtung des „Nationalparks Wattenmeer“, wie er von linken Ökologen bis hin zur Kieler Landesregierung geplant worden war.

„Die Grünen sind schlimmer als die Gutsherren einst“, so sagte es 2001 ein friesischer Bauer. Während das „Bundesamt für Naturschutz“ stolz bekannt gab, dass sich die Ringelgänse in den „Schutzgebieten“ bereits auf eine andere Nahrung umgestellt haben: „Sie nutzen die landwirtschaftlichen Kulturen im Küstenbereich sowie die Salzwiesen und haben dadurch im Winterquartier und auf dem energiezehrenden Heimzug in die Brutreviere eine bessere Ernährungsgrundlage.“

Die Ringelgänse machen hier im Watt bloß Zwischenstation auf ihrem Flug von der französischen Atlantikküste nach Sibirien – und zurück. Im Mai werden auf der Hallig Hooge, wo sich allein 20.000 Gänse zu dem Zeitpunkt aufhalten, die „Ringelganstage“ veranstaltet, und die „Goldene Ringelgansfeder“ an Menschen verliehen, „die sich besonders um den Nationalpark verdient gemacht haben“. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen zwischen Bauern und Biologen – schaltete man einen Ethnologen ein: Werner Krauss. Er war kein neutraler Beobachter, versuchte den Dingen, die da verhandelt wurden, jedoch mit der „Akteur-Netzwerk-Theorie“ der Wissenschaftssoziologen um Bruno Latour zu kommen, die verlangt, dass man allen „Akteuren“ folgt – und ihnen gewissermaßen Sitz und Stimme am Runden Tisch einräumt. Die „politische Ökologie“ von Latour versucht dazu die modernen Dichotomien von Natur und Kultur, Subjekt und Objekt, Fakt und Fetisch quasi wieder zurückzunehmen. In seinem hiervon inspirierten Bericht „Die ‚Goldene Ringelgansfeder'“ schreibt Werner Krauss: Der jahrzehntelang „Kampf hat Wunden hinterlassen, aber er hat sich auch gelohnt“. Dazu zitiert er einen der beteiligten Biologen: „Als die Bauern die Ringelgänse noch bejagten und zu vertreiben versuchten, hatten sie eine wesentlich höhere Fluchtdistanz“. Heute wird das den Bauern gebliebene Kulturland vom renaturalisierten Land durch eine weiß-rote Schranke abgetrennt: „In dieser Schranke steckt die ganze Vermittlungsarbeit“, meint Krauss. Sie trennt Gänse von Bauern. Die Vögel haben nun einen Rastplatz, die Bauern bekommen für den „Wildschaden“ eine Kompensation von der EU, dazu gehört ein spezielles „Hallig-Entschädigungsprogramm“ und „verbilligte Karten für die Schranke“. Der „Ringelgansschutz“ ist laut Werner Krauss eine „Erfolgsstory des Naturschutzes“. Ihr Bestand ist auf 280.000 angewachsen. Es wurde mit den Staaten auf ihrer Zugroute ein „Ringelgansmanagementplan“ verabschiedet. Inzwischen halten sich die Ringelgänse jedoch nicht mehr an diese ganzen Abmachungen, sie fliegen einfach in den Raps der nordfriesischen Bauern – und diese wiederum wollen das Jagdverbot erneut lockern. Es muß also neu verhandelt werden – zwischen ihnen.

Im Internet kommen neben den Gänseforschern und -schützern zunehmend auch private Gänseliebhaber zu Wort, einer schreibt dort: „Wir besitzen 3 Gänse, wovon streng genommen 1 1/2 mir gehören. Vor 11 Jahren haben mein Bruder und ich jeder eine Gans zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die beiden waren damals 6 Wochen alt. Mit etwas Glück waren es Männlein und Weiblein und vor 5 Jahren haben die zwei erstmals erfolgreich für Nachwuchs gesorgt. Die Gans ist ein unheimlich liebes Haustier, wenn man sie richtig pflegt. Außerdem hat sie den positiven Nebeneffekt eines sehr guten Wachhundes. Niemand kommt unbemerkt an unser Haus heran. Falls ihr noch Fragen habt, ich helfe euch gerne.“

Ein Bauer aus dem Burgenland berichtet auf seiner Webseite über Erfahrungen mit Gänsen: „Innerhalb der Herde entsteht mit der Zeit ein funktionierendes Sozialgefüge, dazu braucht es aber auch mindestens 10 Vögel. Unsere graue Gans war in Wirklichkeit ein Ganter. Der größte Unterschied ist die viel leisere, aber höhere Stimme. Ähnlich wie bei ihren Verwandten den Enten fiepsen die männlichen Tiere vor sich hin während die weiblichen Tiere enorme Stimmkraft besitzen.“

In der kleinen „Gänsekunde“ von „gaensevater.de“ heißt es – gleich am Anfang: „Es ist mit einfachsten Mitteln möglich, Gänse in Kleinbeständen zu halten. Dazu sind keine kostspieligen Einrichtungen nötig. Deshalb wird die Gänsehaltung auf der ganzen Welt betrieben.“

Neben der Forschungsgans „Martina“ gibt es noch eine Reihe weiterer Gänse mit Personennamen. Eine habe ich selbst kennengelernt – auf der Autofähre zwischen Bremerhaven und Nordenham, es handelte sich dabei um eine Kanadagans, die von der Fährbesatzung auf den Namen Siggi getauft worden war. Sie war eines Nachts bei Sturm auf Deck gelandet – und geblieben. Es gefiel ihr dort. Die Mannschaft und viele Fährbenutzer fütterten sie. Während der Fahrt stand sie jedesmal ganz vorne am abgeflachten Bug und stemmte sich mit wehendem Gefieder dem Fahrtwind entgegen. Manchmal hob sie sogar leicht die Flügel. Aber sie flog nicht, es reichte ihr, auf der Fähre stehend übers Wasser gefahren zu werden. Siggi gehörte schon bald zur Mannschaft, er oder sie war das Maskottchen des Schiffes – eine Attraktion – nicht nur für die regelmäßigen Fährbenutzer. Und er oder sie ist es vielleicht noch immer. Mit meinen Anrufen in Bremerhaven jetzt konnte ich das leider nicht klären.

Die zweite Geschichte stammt von einem Tierarzt, zu dessen Patienten eine „außergewöhnliche Gans“ namens Frieda gehört, die auf einem Hof lebt und vor vier Jahren von der Bäuerin groß gezogen wurde. Diese holt Frieda morgens aus dem Gänsehaus und nimmt sie mit in die Küche, wo die Gans was zu fressen bekommt. Danach geht sie in den Ersten Stock und weckt die Kinder, die zur Schule müssen, anschließend legt sie sich neben den Hund in dessen Korb und schläft zwei Stunden. Dann frißt sie noch einmal was und macht einen Rundgang auf dem Hof. Am Gänsehaus begrüßt sie ihren Ganter. Es ist schon der dritte, denn die Ganter werden hier zu Weihnachten geschlachtet. Anschließend scheucht sie die Hühner herum. Wenn der Bauer mit dem Traktor in der Nähe ist, fährt sie ein paar Runden bei ihm mit. Danach geht sie wieder ins Haus, wo sie versucht, sich in eines der Schlafzimmer zu verdrücken. „Sie liebt Betten“. Und wenn man sie aus dem Bett schmeißt, wird sie jedesmal wütend. Beleidigt verläßt sie dann das Haus und verzieht sich für die Nacht zu ihrem Ganter. So sieht der Tagesablauf von Frieda aus, meint der Tierarzt.

Die nächste Gans, Doretta, ist berühmt geworden: Bundeskanzler Schröder schenkte kurz vor Weihnachten 2000 einer Gans das Leben, hieß es. Sie war auf dem kleinen „Biohof von Horst Möhring“ aufgewachsen, dem man im Jahr darauf auch noch einen „Naturschutzpreis“ verlieh, wie die taz meldete. In Wahrheit handelte es sich dabei jedoch um eine riesige umgewandelte LPG und Horst Möhring war ihr Vorsitzender bzw. Geschäftsführer – seit der Wende. Er schaffte es, sämtliche Mitarbeiter, ausgenommen die Vorruheständler, weiterzubeschäftigen: 300 Leute insgesamt: fast 80 Prozent der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter der Großgemeinde Lenzen/Elbe in der Westprignitz. Die Kolchose bewirtschaftet heute 4700 Hektar. Es wird dort alles mögliche angebaut, weiterverarbeitet, gezüchtet und versucht, u.a. gibt es dort auch eine Gänsemastanlage. Aus dieser rettete der Bundeskanzler eine, die dann „Doretta“ genannt wurde.

2005 berichtete die Berliner Zeitung über sie: „Die wichtigste Nachricht zuerst: Doretta geht es gut. Deutschlands bekannteste Gans nach der Weihnachtsgans Auguste ist jetzt fünf Jahre alt, wiegt stolze 7,5 Kilogramm, hat ein prächtiges, dichtes weißes Federkleid und empfängt jeden Besucher aufgeregt schnatternd in ihrem großen Gatter in Lenzen.“ Pünktlich zum Jahresbeginn überwies der Kanzler ihr einen Scheck für reichlich Futter.

Doch Schröder ist nun Ex-Kanzler – und damit folgen erst einmal schlechtere Nachrichten. Die Frage war, wer künftig für Dorettas Futter zahlen wird. Die Antwort aus Schröders Büro im Bundestag ist eindeutig. „Die Bezahlung der Pflege für die Gans war auf die Kanzlerschaft beschränkt und wird nicht fortgesetzt“, sagte ein Sprecher der Berliner Zeitung. Im Amt der Bundeskanzlerin wird Doretta als „Altthema des Vorgängers“ angesehen. „Es ist ein Thema, mit dem Frau Merkel nicht befasst wird,“ heißt es.

Auch Horst Möhring, der Chef des Lenzener Agrarbetriebs, will nun endlich seine Ruhe haben. Nicht nur weil er im Frühjahr in Pension geht. Schon zu Dorettas erstem Weihnachtsfest reisten sieben Fernsehteams an. Seither blieb sie ein Dauerthema, das den 67-Jährigen trotz aller damit verbundenen Werbung für die Prignitz etwas nervt. „Ich sehe hier bei uns immer mehr Menschen, die sich keine Weihnachtsgans mehr leisten können,“ sagt er. „Doch immer wird nur nach Doretta gefragt. Er würde lieber noch etwas über die Zukunft des Bio-Landbaus reden, jetzt, da die neue Regierung das Thema nicht mehr so wichtig nimmt. „Öko-Produkte bleiben, die Verbraucher wollen sie,“ sagt er. „Wir reduzieren unsere Flächen nicht. Landwirte müssten zwar auf aktuelle Entscheidungen etwa bei Subventionen reagiern. Aber wir denken einfach in längeren Zeit-Dimensionen als viele Politiker.“ Und deshalb hat er sich auch für Doretta eine Lösung ausgedacht. Eine ziemlich perfekte sogar. Denn er weiß, dass er das alte Tier nicht einfach schlachten kann. Erstens würde der Braten ziemlich zäh sein und die Aufregung wäre riesig. Also soll Doretta nach Berlin zum Verein „Leben mit Tieren“. Der hatte schon mal Gänse aus Lenzen bekommen für eine „tiergestützte Therapie“ alter, demenzkranker oder depressiver Menschen. „Das Zusammensein mit Tieren bewirkt bei vielen eine zeitweilige Aufhellung,“ sagt er. „Was kann ich für Doretta mehr wollen, als dass sie auf ihre alten Tage noch einen sozialen Zweck erfüllt.“

Doretta schnattert wild in ihrem Gatter. „Sie ist etwas selbstbewusster als die Jungtiere – und aggressiver. Schließlich war auch sie für zwei Monate wegen der drohenden Vogelgrippe im Stall. Und sie ist etwas einsam, denn Lebenspartner Gert ist längst tot. Auch alle 800 Gänse der Saison sind geschlachtet. In Berlin dürfte der Rummel um Doretta in eine neue Runde gehen. Möhring freut sich, dass der Berliner Verein durch den prominenten Neuzugang wohl wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommt als bisher.“ Und dieser Rummel kann noch lange andauern. „Die älteste Gans, die ich kenne, ist 26 Jahre alt geworden,“ sagt Möhring. So weit die Berliner Zeitung – unter der Überschrift „Doretta wird Altenpflegerin“.

Beim Verein „Leben mit Tieren“, der u.a. beim Streichelzoo des Zehlendorfer Seniorenpflegeheims „Haus Schönow“ engagiert ist, stellte sich dann heraus, dass Doretta ein Ganter war. Sie wurde daraufhin in „Herr Schröder“ umgetauft. 2006 meldete die „Rheinische Post“: „Herr Schröder ist wohlauf. Tagsüber pickt er im Gras, nachts geht er in den Stall. Letzteres seit vorgestern: Da gab es in Berlin den ersten Nachtfrost. Auch seine Probleme im Liebesleben sind gelöst: „Wir haben ihm mehrere junge Damen vorgestellt, die er alle verjagt hat“, sagt Vereinsmitglied Udo Hartmann. „Nun haben wir es mit einem reiferen Exemplar versucht. Erfolgreich. Die beiden führen ein harmonisches Leben.“

Den Sender Sat.1 motivierte all das, aus dem „Fall Doretta“ einen Spielfilm zu machen: „Rettet die Weihnachtsgans“ hieß dieser dann. Herr Schröders Artgenossin in der Komödie heißt Henriette. Und obwohl Henriette es im Film nicht bis zur Kanzlergans geschafft hat, sondern lediglich im Backofen des bayrischen Landwirtschaftsministers enden soll – Ähnlichkeiten sind erkennbar und ausdrücklich gewollt: „Die Geschichte basiert schließlich auf diesem wahren Ereignis“, sagt eine Sendersprecherin. Udo Hartmann freut sich: „ich hätte doch nie gedacht, dass über Herrn Schröder mal ein Film gedreht wird.“

Im Herbst 2009 heißt es lapidar – in einer BZ-Meldung – unter „Gans des Tages“: „Kanzlergans Doretta ist im Mai an einem Lebertumor gestorben. Das bestätigte Elke Gruse vom Zehlendorfer Altenheim ‚Haus Schönow‘.“

Bei der oben kurz erwähnten „Weihnachtsgans Auguste“, die noch berühmter als Doretta sein soll – laut der (Ost-)“Berliner Zeitung“, handelt es sich um ein im Westen kaum bekanntes Märchen von Friedrich Wolf, dem Schriftsteller, kommunistischen Politiker und Vater von Konrad und Markus Wolf. In seiner Kurzgeschichte wird eine von einem städtischen Ehepaar zum Schlachten gekaufte Gans von den Kindern gerettet. Weil man schon angefangen hatte, sie zu rupfen, darf Auguste dann sogar bei ihnen im Bett schlafen – unterm Federbett. Später bekommt sie einen Pullover gestrickt und der Sohn geht mit ihr in der Stadt spazieren.

Man soll Gänse jedoch nicht in der Stadt halten, raten heute alle Internet-Foren, in denen es um Gänse und ihre Aufzucht geht. In Berlin halten die Kinderbauernhöfe sich kleine Scharen.

Es gibt daneben einen gewissen Trend zum Aufs-Land-Ziehen und dort zur Selbstversorgung – was u.U. die Anschaffung von Gänsen lohnt. In seiner „kleinen Aussteigerfibel“ schreibt der vor einigen Jahren selbst aufs Land gezogene Kunsthistoriker André Meier: Neben einer Reduktion vieler Gewohnheiten, Kontakte und Bekanntschaften verlange das Landleben einem noch weit mehr ab – u.a. Gartenarbeit. „Nur so viel sei dazu gesagt,“ heißt es da: „Wer nicht spätestens an seinem zweiten ländlichen Weihnachtsfest zur selbst geschlachteten Gans die eigenen Lagerkartoffeln aus dem Keller holen und dazu den frisch geernteten, vom Nachtfrost veredelten Grünkohl legen kann, hat was falsch gemacht.“

Von der Berliner Künstlergruppe „Urbanart“, Anne und Marek, die nach der Wende von Berlin nach Westpolen aufs Land gezogen waren, bekam ich eine Geschichte über polnische Weihnachtsgänse, die sich hierzulande immer größerer Beliebtheit erfreuen, weswegen immer mehr polnische Kleinbauern anfangen, Gänse zu mästen:

„Letztes Jahr kaufte sich unser Nachbar 20 Gänse. Im Frühjahr sah man ihn die ganze Zeit mit einem Stock hinter den gelben Kücken hergehen. Der Arzt hatte ihm nach einem Herzinfarkt regelmäßige Bewegung empfohlen. Außerdem sollte er seine Ernährung umstellen. Das war auch nötig.

Während der Nachbar noch seine Gänse hütete, hatten wir schon vielen Berliner Freunden von den leckeren Weihnachtsgänsen aus ökologischer Freilandhaltung berichtet. Es sah wirklich sehr friedlich aus, wie unser Nachbar die Gänse davor bewahrte, auf die Straße zu laufen und sie stattdessen auf saftige grüne Wiesen trieb. Ich glaube, ihm selber machte es auch Freude, noch mal wie ein kleiner Junge, den Gänsen beim Gänsemarsch zuzusehen. Leider wurden unsere Pläne, seine Gänsewirtschaft durch die Vermittlung von Gänsebratenessern im großem Stil zu retten, zunichte gemacht. Der Frost kam früh, und man hätte zufüttern müssen. Die Gänse hätten sonst ihr Gewicht verloren. Von einem Tag auf den anderen schlachtete unser Nachbar kurzentschlossen alle Gänse. Es macht auch weniger Arbeit, wenn alle auf einmal gerupft werden. Leider wollten unsere Freunde nicht schon im Oktober mit Weihnachtsgänsen beliefert werden, zumal solch eine dicke polnische Gans nicht in ein kleines Drei-Sterne-Kühlfach passt. Auch sind gefrorene Gänse irgendwie nicht so ökologisch wie frische. Nun hatte aber der Bauer ein logistisches Problem, denn auch in seine Tiefkühltruhe passten keine 20 Freilandgänse. Deswegen kochte seine Frau Gänsewurst im Darm und im Glas, Gänsemett, Gänsegulasch, Gänsebrust, gern auch kalt zum Frühstück, Gänseschmalz mit und ohne Grieben und jede Menge Gänsebraten. Bis Weihnachten waren alle Gänse verzehrt. Nun sind unsere Nachbarn noch wohlgenährter, aber sie müssen sich was Neues überlegen, um gut über den Winter zu kommen.“

Im Hamburger Abendblatt fand ich 2007 das erste Porträt einer jungen Frau, die Gänse hütet – und zwar im Rahmen ihres Freiwilligen Ökologischen Jahres. Die neunzehnjährige Anna-Lena Bester leistet ihr FÖ-Jahr auf dem norddeutschen Demeter-Hof Gut Wulfsdorf ab: „Ich betreue die Gänse“, sagt die gebürtige Nürnbergerin, die die Tiere jeden Morgen gegen 8.30 Uhr auf die Weide bringt und gegen 14.30 Uhr wieder zurück in den Stall treibt. „Das muss sein – wegen der Füchse und Marder“, erklärt sie. Die Gänsehüterin lebt in einem Bauwagen gleich hinter dem Hofgebäude. „Ich arbeite von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr, und bin die einzige FÖJlerin hier.“ Für ihren Einsatz bekäme sie eigentlich 416 Euro pro Monat, aber „Essen und Logis gehen ab. Mir bleiben 150 Euro Taschengeld.“ Abends übt die Gänsehüterin Violine. Ihre Gänse sind mit vier bis sechs Kilo noch ein bisschen dünn, „sie sollen noch rund ein Kilo zulegen. Jetzt werden sie richtig gemästet, bekommen zehn Eimer pro Tag, davon fünf auf der Weide, den Rest abends im Stall.“ Kurz vor Weihnachten können die Biogänse dann geschlachtet werden. Der Preis ist derselbe wie im Vorjahr: 17,90 Euro pro Kilogramm. Bis zum Fest hofft Anna-Lena vor allem auf trockenes Wetter: „Bloß nicht ständig Regen. Nasses Gefieder ist für die Tiere nicht gut.“

Unter den holländischen Gänsehüterinnen findet alljährlich auf dem Gänsemarkt von Coevorden ein Wettbewerb um die „Miss Ganzenhoedster“ statt: 2008 wurde dort die 14jährige Marloes Hagel zur Siegerin gekürt.

Theodor Fontane schreibt in seinen Kindheitserinnerungen: „… waren, kurz vor Martini [am 11.Nov.], die Gänse zu diesem Zweck in genügender Zahl zusammengetrieben und auf dem Hofe, wo nun ein entsetzliches Schnattern uns eine Woche lang um unsere Nachtruhe brachte, zu letzter Auffütterung eingepfercht, so wurde auch schon der Beginn der Festlichkeit festgesetzt. Nächst der Tür in einem Halbkreise standen die fünf Schlachtpriesterinnen, jede mit einer Gans zwischen den Knien, und sangen, während sie mit einem spitzen Küchenmesser die Schädeldecke des armen Tieres durchbohrten (eine Prozedur, die mir nie klargeworden ist), sangen sie allerlei Volkslieder, deren Text in einem merkwürdigen Gegensatz sowohl zu dem mörderischen Akt wie zu der Trauermelodie stand.“

Auf einem Hof in der Wesermarsch, wo ich in den Siebzigerjahren arbeitete, trafen sich zu Martini immer neun „Schlachtpriesterinnen“. Sie hatten ihr Geflügel jede für sich großgezogen, aber nun bauten sie neben dem Misthaufen einen großen Tisch auf, schleppten Bier und Schnaps an und machten sich an die Arbeit. Die Flugenten und Gänse wurden getötet und dann gerupft. Schon bald standen die neun Bäuerinnen in einer Wolke von blutigen Federn. Und je mehr sie tranken, desto lauter lachend wurde jeder Mann, der in ihre Nähe kam, mit Sprüchen bedacht – je nach Alter der Bäuerinnen neckisch, ironisch oder zynisch.

Wegen der weichen Daunen an ihrer Brust werden die Gänse auch lebend gerupft. Seit Jahren fordert der „Bund gegen Mißbrauch der Tiere“ ein Verbot des Lebendrupfens. „Herr Keller vom Dachverband der Bettwarenfabriken gibt zu: 90 % der eingeführten Federn sind Tierquälerprodukte,“ berichtet eine andere Tierschutzorganisation. „In Deutschland werden die meisten Gänse lebend maschinell gerupft. Die z.B. in Daunenjacken verarbeiteten Feder stammen allerdings zu etwa 95 % aus osteuropäischen Staaten“.

Der Tagesspiegel meldete 2009: „Die Nachricht schockierte selbst erfahrene Umweltaktivisten: Ein Züchter aus Niedersachsen hat seine Tiere lebendig gerupft. Der Betrieb erhält jedes Jahr hohe Fördergelder von der EU.“

Die e.e. Tierschutzorganisation engagiert sich daneben auch noch für ein Verbot des „Gänsestopfens“. Diese tierquälerische Praktik, bei der sich die Leber der Gänse um das zehnfache vergrößert, ist in Deutschland und Österreich verboten, nicht jedoch in Frankreich, Ungarn und einigen anderen Ländern, wo die Domestizierung von Gänsen eine lange Tradition hat.

Die Hausgans scheint es schon seit der Jungsteinzeit (6000 – 5000 v. Chr.) zu geben. Der Tierarzt Thomas Bücher aus Bönen bei Hannover schreibt: „Völlig domestiziert war die Graugans aber erst im Neuen Reich (ab 1536 bis 1085 v.Chr.) Neben den Anfängen der Haustierhaltung zeigen die Wandgemälde auf dem riesigen Pyramidenfeld von Saccare in den Grabkammern des Großwürdenträgers Ti noch typische Wildgänse. Auch auf dem berühmten Gänsefries in einer Grabkammer zu Medium (etwa 2850 v.Chr.) sind dekorativ drei Gänse dargestellt. Schon auf den Grabgemälden des Alten Reiches (2980 bis 2475 v.Chr.) sind Bäuerinnen zu erkennen, die Nilgänse als Opfergabe auf den Markt oder in den Tempel bringen. Im Britischen Museum in London wird ein Gräberbild aus Theben ausgestellt, auf dem ganze Herden von Gänsen und Körbe voll geschlachteter Leiber einem hohen Beamten vorgeführt werden. Allerdings waren die Versuche, die Nilgans in Europa zu domestizieren, nicht von Erfolg gekrönt. Lediglich als Ziergeflügel erlangte sie bis zur Gegenwart Bedeutung. Von der Hausgans bis zur Graugans hingegen läßt sich die Spur klarer zurückverfolgen.“

Die Hausgans ist größer und schwerer als die Wildgans, von der sie abstammt, und je näher die Verwandtschaft zur Wildgans, desto größer ist der Ganter im Verhältnis zur Gans. Vielleicht hofft das Männchen so – durch Anpassung an das eierlegende und Junge aufziehende Hausgans-Weibchen – dem frühzeitigen Schlachttod zu entkommen? Es fällt nämlich auf, dass das Geschlecht der Gänse oft Anlaß zu Mißverständnissen gibt, die sich z.B. in der Namensgebung äußern, wodurch der betreffende Ganter aber vielleicht einige Lebensjahre gewinnt.

Dabei kann man durchaus das Geschlecht schon bei den Küken bestimmen – man muß es in ihrer Kloake erfühlen. Die hiesigen Zucht- und Mastbetriebe stellen dafür gerne Japanerinnen ein – wegen ihrer kleinen und zarten Finger. Bei den Hausgänsen unterscheidet man (immer mehr) lokale „Rassen“. Auf „gaensevater.de“ werden folgende genannt: „die pommersche Gans, meist ganz weiß oder weiß und grau gefleckt, größer und stärker als die gewöhnliche Landgans; die Emdener oder Bremer Gans, fast rein weiß; die Toulouser Gans, fast immer grau gefiedert, ungefähr ebenso groß, aber noch kompakter gebaut als die pommersche Gans, mit tief herabhängendem Unterleib, zur Mast und zum Fettansatz sehr geeignet; die Lockengans, eine Varietät mit meist weißen, gekräuselten Federn.“

Neben den züchterischen Experimenten, die solche „Rassen“ hervorbringen, seien auch noch einige wissenschaftliche Experimente erwähnt: Mitunter kommt es vor, dass ein Gänseei aus dem Nest rollt. „Ihr Instinkt veranlasst die brütende Gans, das Ei durch typische Bewegungen ins Nest zurück zu holen: Mit langgestrecktem Hals greift sie über das Ei hinweg, um es dann mit der Unterseite ihres Schnabels zu rollen. Damit ihr das Ei seitlich nicht entgleitet, führt sie auch pendelnde Balancierbewegungen durch. Wird das Ei im Experiment entwendet“, so berichtet die Wissenschaftsjournalistin Katja Ewinger, „praktiziert die Gans ihre „Rückholstrategie“ trotzdem. Die zusätzliche Pendelbewegung allerdings unterbleibt. An diesem Beispiel unterschied Konrad Lorenz ererbtes, nicht korrigierbares Verhalten von in einer Situation erworbenem.

In dem 1961 erschienenen Buch „Tierbeobachtungen zwischen Arktis und Afrika“ erwähnt der holländische Verhaltensforscher Nikolaas Tinbergen, der 1973 zusammen mit Konrad Lorenz und Karl von Frisch den Nobelpreis bekam, ein weiteres Experiment mit Gänsen: Sie „warnen, flüchten oder ducken sich, wenn man kurzhalsige Pappvögel an einem Draht über sie hinzieht, während sie langhalsige kaum beachten.“

Zuletzt erfuhr die Öffentlichkeit von einem Experiment mit Streifengänsen, die auf der Reise in ihr Winterquartier in Indien den Himalaya überqueren – in Flughöhen von bis zu 9.000 Metern. Um herauszufinden, wie die Tiere unter körperlicher Belastung mit dem geringen Sauerstoffgehalt in der Luft zurechtkommen, schickte ein Team von Professor Scheid an der Bochumer Ruhr-Universität seine indischen Streifengänse auf ein selbst konstruiertes Gänselaufband. Im täglichen Training lernten die Tiere, auf dem Band zu gehen und dabei über eine Atemmaske Luft zu holen. Die Wissenschaftler änderten Neigung und Geschwindigkeit des Bands, untersuchten Sauerstoffgehalte von ein- und ausgeatmeter Luft und entnahmen Blutproben. Mit dem Ergebnis: Die Gänse geraten dabei wie wir außer Atem, es bleibt aber noch vieles ungeklärt. Forscher der University of British Columbia untersuchten Zellproben indischer Streifengänse und entdeckten, dass die Mitochondrien, die die Körperzellen mit Energie beliefern, bei den Streifengänsen näher an der Zellmembran und damit auch näher an den Kapillaren liegen. „Somit kann Sauerstoff weit effizienter auf die Flugmuskeln übertragen und verteilt werden und Energie auch in extremer Höhe umgewandelt werden“.

Dergestalt mehrt sich das Wissen über Gänse, wobei noch nicht klar ist, ob und wieweit es auch das Wissen der Gänse erweitert.

Und so manche diesbezügliche Anstrengung erreicht weder das eine noch das andere – so z.B. die Vogelbeobachtungen des US-Biologen Jonathan Trouern-Trend. Er war ein Jahr lang als Soldat im Irak stationiert – und führte Tagebuch über sein „Birding in Babylon“. Als sie einmal durch die südlichen Marschen des Landes fuhren, notierte er sich – sehr amerikanisch: „Das Vogelbeobachten war großartig. Seit ich 1990 in Indonesien war, habe ich nicht mehr so viele Vögel an einem einzigen Tag gesehen. Wasser- und Küstenvögel waren auf den Tümpeln, Landvögel flogen vorüber oder hockten auf den Zäunen. Ich zählte 26 Arten, deutlich mehr, als ich in Kuwait gesehen hatte.“ Zwar werden im Anhang seines 2009 auf Deutsch erschienenen Buches noch einmal alle Vögel, die er im Irak sah, aufgelistet, darunter „Enten & Gänse“, zu letzteren gibt es jedoch gar keinen Beobachtungseintrag. „Birding Babylon“ gibt also in bezug auf Gänse im Krieg nichts her.

In dem Roman von Arno Surminski „Die Vogelwelt von Auschwitz“ fand ich jedoch folgende Beobachtung: „Ach, die vielen Gemeinsamkeiten der Vogelwelt mit der Welt des Krieges. Die Bombengeschwader flogen in Keilform wie die Wildgänse, Falken stürzten wie Sturzkampfbomber auf ihr Ziel, die Schwäne sangen wie Luftschutzsirenen…, die ganze Vogelwelt befand sich im Krieg.“ (4)

Letzte Meldung: Derzeit stehen in Wien 13 Tierschützer vom „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation vor Gericht. Sie hatten das Konrad-Lorenz-Institut in Grünau besetzt, wo damals laut einer der Angeklagten ein „absurdes“ Experiment an Graugänsen geplant war, denen man „Sender und Elektroden einpflanzen wollte, um ihren Herzschlag aufzuzeichnen“. Bei der juristischen Klärung vorab, ob die Gänseforscher oder die Gänseschützer ein Verbrechen begangen hatten, ergab die Abwägung des Tatbestands Tierquälerei versus Hausfriedensbruch, dass das Verfahren eingestellt wurde.

ANMERKUNGEN:

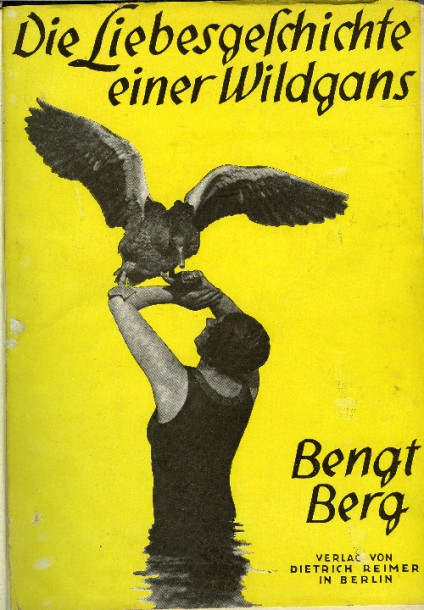

(1) Ähnlich wissenschaftlich und politisch beseelt wie Konrad Lorenz war damals auch Bengt Berg. Der schwedische Jäger und Tierphotograph war ein großer Nazi-Sympathisant. U.a. verehrte er Hermann Göering, als dieser sich zum „Reichsjägermeister“ ernannte, eine in nazi-darwinistischer Manier ausgestopfte Elen-Antilope. Sie steht heute im Berliner Naturkundemuseum. Und wie Konrad Lorenz erforschte auch Bengt Berg die Graugänse. Sein 1930 veröffentlichtes Buch darüber: „Die Liebesgeschichte einer Wildgans“ wurde ein internationaler Bestseller (auf Deutsch erschien es 1934 im Berliner Verlag Dietrich Reimer).

Was Konrad Lorenz die 1923 geborene Graugans „Martina“ war, ist bei Bengt Berg die „Wildgans Nummer 5“. Er lebte in einer Villa an der südschwedischen Küste und hatte dort im Mai 1926 sechs Gänseeier von einer Pute ausbrüten lassen. Als die Gössel schlüpften, übernahm er sie, wobei er sie beringte – mit Zahlen von 1 bis 6. Die „Nummer 5“ war die „kleinste, zarteste und schüchternste“, deswegen kümmerte er sich besonders um sie. Sie konnte bald, wie ihre fünf Geschwister, fliegen, zog es dann jedoch vor, in Südschweden zu bleiben – auf dem Eis in der Bucht vor Bengt Bergs Haus, wo sie sich „eifersüchtig von einem großen kanadischen Gänserich bewachen ließ“ (dieser konnte nicht fliegen). Irgendwann flog sie jedoch mit einem „jungen Graugänserich herum“. Er durfte dem Kanandaganter nicht zu nahe kommen, d.h. sie und er waren nur zusammen, wenn die „Gans Nummer 5“ aus der Bucht herausflog. Ihr Nest baute sie dann aber „innerhalb der Bucht“ – auf einer Schäre. Während sie mit dem jungen Grauganter herumflog, bewachte der alte Kanadaganter ihr Gelege. Bengt Berg war mehr als zufrieden: „Es wäre ja auch ganz gegen die Natur, mit diesem großen Fremden Mischlinge zu erzeugen,“ schreibt er.

Die „Gans Nummer 5“ auf ihrem Nest

Zusammen mit ihm zog sie dann jedoch ihre neun Gössel groß. Bengt Berg war unsicher, wer der Vater war. Seine „Gans Nummer 5“ flog mit ihren Jungen und anderen Wildgänsen im Herbst nach Spanien. Ende Mai des darauffolgenden Jahres kam sie mit fünf neuen Jungen wieder in die Bucht zurück geschwommen. Wahrscheinlich war der Kanadaganter auch diesmal ihr Vater, vermutete Bengt Berg, denn die fünf wurden größer als andere Graugänse und sahen den im Jahr zuvor geborenen neun ähnlich.

Die „Gans Nummer 5“ brachte auch diese fünf zum Hüten dem flügelbeschnittenen Kanadaganter, sobald die Jungen jedoch fliegen

konnten, wurden sie von ihrem jungen Grauganter – in der Luft – beschützt, vor allem gegen Adler, die damals in Südschweden noch häufig waren und es

gerade auf die noch nicht so flugtüchtigen jungen Gänse abgesehen hatten.

Im Herbst verschwanden die Jungen der „Gans Nummer 5“, die im Jahr zuvor geboren worden waren, gen Süden, sie blieb jedoch mit ihren fünf Jungen

über Winter beim „großen flügellahmen Gänserich“ – zu Bengt Bergs großer Überraschung aber auch „der junge Mann“ (ihr Grauganter). Der Kanadaganter versuchte, ihn möglichst zu übersehen. Umgekehrt machte dieser sich nützlich, indem er bei den Aus-Flügen der Jungen und der „Gans Nummer 5“ über der Bucht die Seeadler abwehrte, die laut Bengt Berg „an der winterlichen Küste eine wahre Schreckensherrschaft ausüben“. Eines der Jungen erwischten sie dann auch.

Der Gänseforscher zog noch etliche andere Wildgänse auf, die er von Hausgänsen ausbrüten und hüten ließ und die deswegen so menschenscheu waren, dass er nicht nahe genug an sie herankam, um sie anhang ihres Fußrings identifizieren zu können. Immer wieder wurden einige auch auf ihrem Zug nach oder von Süden abgeschossen: die Jäger schickten ihm anschließend die Fußringe per Post zurück. Bengt Berg überlegte sich, seine Gänse fürderhin anhänglicher zu machen, gleichzeitig sollten sie sich jedoch vor anderen Menschen möglichst in acht nehmen. Dazu brauchte es einen Pfleger, der sich täglich mit ihnen beschäftigte.

Was bei Konrad Lorenz die von seinem Institut angestellten Gänsebeobachterinnen mit den Doppelnamen wurden, war bei Bengt Berg dann eine „dänische Gänsemagd“ (ohne Namen), die er als Geflügelexpertin anstellte, während er sich auf das Photographieren ihres Tuns konzentrierte. Als die junge Frau ihren Dienst antrat, bemerkte er, „daß meine Pflege von Gänsekindern bis dahin sehr mangelhaft war, was natürlich auf meine ungenügende Kenntnis beruhte. Die Gänsemagd hat eine englische Akademie für moderne Erziehung von Kindern von Hühnern besucht. Sie hat mich auch mit steigender Verachtung angesehen, als ich meine Ansichten über das tägliche Programm der Kinder äußern wollte.“

Die „dänische Gänsemagd“ mit ihren 18 Junggänsen

Es reicht nicht, meinte sie, die Gänse morgens heraus zu lassen und zu füttern, man muß auch täglich mit ihnen spazieren gehen, und nicht nur das, auch mit ihnen schwimmen – „besser noch, mit ihnen fliegen“. Sie schwamm dann selbst mit den 18 jungen Gänsen aus der Bucht raus, nachdem sich die Ostsee etwas erwärmt hatte – Bengt Berg photographierte. Anfang Juni des darauffolgenden Jahres kam seine „Gans Nummer 5“ wieder in die Bucht und in seinen Garten zurück – erneut mit fünf Gösseln. Auch diesmal brachte sie sie zum Hüten dem Kanadaganter. „Die beiden stellten die in der freien Natur seltene Vereinigung dar, obwohl verschiedenen Schlages, doch ein Paar zu sein. Und da sie die weitaus klügere war, hing alles von ihrer Überlegung und von ihrem Willen ab. Sie hatte das Vertrauen zu mir, weil ich sie erzogen hatte. Er folgte, wo er von selbst niemals hingegangen wäre. Und die Kinder – sie folgten und gehorchten ihr, aber nur ihr“.

Anders die 18 jungen Gänse, mit denen sich die „dänische Gänsemagd“ täglich beschäftigte: Sie erhielten von ihr eine „Erziehung“, die ihnen „einen mangelnden Respekt für mich und meine Habe einimpfte – wie sie ihn selbst zum Ausdruck bringt,“ Schreibt er. Die 18 Gänse haben alle eine Nummer als Namen, bis auf den kleinsten, der Peter getauft wurde, und um den sich die „Gänsemagd“ besonders kümmerte – er lernte eine ganze Woche später fliegen als seine Geschwister. „Was er in seiner Liebe zur Gänsemagd unternimmt und duldet, ist einfach rührend. Er sitzt auf ihrem Fuß wie ein Papagei. Er läßt sich auf die Schulter setzen und bleibt da. Er duldet sogar, daß sie ihn in die Luft schleudert. Dann fliegt er eine Runde, fällt wieder ein und kommt in der nächsten Minute herangewatschelt, um seine unveränderten Gefühle zu bezeugen. Das Sonderbarste ist aber doch seine Eifersucht.“ Er schwimmt immer „ganz nahe bei der Gänsemagd. Er plaudert immerfort mit ihr“ – und bedrängt sie auch mitunter.

Der eifersüchtige Ganter

Am 30. Oktober flogen ihre 18 Gänse nach Südspanien. Von dort wurde einige Wochen später einer ihrer Fußringe von einem Jäger an Bengt Berg

zurückgeschickt.

Sein kurz darauf veröffentlichtes Buch „Die Liebesgeschichte einer Wildgans“ besteht genaugenommen aus zwei Geschichten: Einmal über das Verhältnis seiner „Gans Nummer 5“ zu zwei Gantern, wovon der eine nicht wegfliegen konnte und der andere diesem unterlegen war, zum anderen über das Verhältnis seiner „dänischen Gänsemagd“ zu 18 von ihr aufgezogenen Gänsen und speziell zu einem Ganter namens „Peter“.

Sie redete (oft und laut) mit den Gänsen

Was der Bayrischen Rundfunk 2008 über die Forschung von Konrad Lorenz aus heutiger Sicht schreibt – gilt um so mehr auch für die Gänsebeobachtungen von Bengt Berg: „Seine Beobachtungen sind zwar akribisch, aber häufig nur an einzelnen Tieren gewonnen. Dergleichen gilt heute als nahezu wertlos, weil sich solche Beobachtungen statistischen Berechnungsverfahren entziehen.“ Für mich gilt jedoch das umgekehrte: Ich erachte statistische Berechnungsverfahren als „nahezu wertlos“.

(2) Der Zürcher Zoodirektor Heini Hediger war allerdings der Meinung, dass die Jäger wenig zum Wissen über die Tiere, die sie jagen, beitragen. In einem Text über Kaninchen schrieb er: “Das Freileben dieser interessanten Nager ist erst in den letzten Jahrenerforscht worden. Auch hier hat es sich gezeigt, dass das Jagen im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten bietet, die Kaninchenjagd schon gar keine. Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.”

Das gilt in etwa auch für Iwan S. Turgenjews „Aufzeichnungen eines Jägers“ aus dem Jahr 1852. Turgenjew, Sohn eines Gutsbesitzers zu Zeiten der Leibeigenschaft, ging in jungen Jahren ständig auf die Jagd – meistens auf Birkhühner, aber ihm ging es dabei zuvörderst um die Menschen, die er unterwegs kennenlernte und deren Geschichten er sich notierte. Dazu heißt es an einer Stelle: „Ein Hauptvorzug der Jagd besteht darin, daß sie einen zwingt, beständig umherzufahren, was für einen unbeschäftigten Menschen sehr angenehm ist“. An anderer Stelle schreibt Turgenjew: „Höchstwahrscheinlich haben noch nicht viele meiner Leser Gelegenheit gehabt, in Dorfschenken hineinzuschauen; unsereiner aber, ein Jäger, kehrt überall ein“.

Gänse erwähnt er nur an einer Stelle in seinen „Aufzeichnungen“: Dort geht es darum, wie schön es ist, noch vor Sonnenaufgang aufzubrechen: „…ein paar eben erst erwachter weißer Gänse überquert schweigend und langsam unseren Weg“.

An einer anderen Stelle läßt er sich von einem Gutsbesitzer eine Geschichte erzählen, die davon handelt, dass der Erzähler einst eine Gänsemagd namens Matrjona entführte. Sie war Leibeigene und gehörte einer Gutsbesitzerin, die alles daran setzte, um die junge Frau wieder zurück zu bekommen, was ihr schließlich auch gelang. Dem Entführer, der sich längst in sie verliebt und mit Geschenken überhäuft hatte, brach es das Herz. „Was wurde denn aus Matrjona?“ fragte Turgenjew ihn zuletzt, „Karatajew machte eine Handbewegung“.

Anders als mit Turgenjews „Aufzeichnungen“ verhält es sich mit dem Bericht „Der Taigajäger Dersu Usala“ von Wladimir Arsenjew. Als Geograph und Offizier des Zaren unternahm er zwischen 1902 und 1930 zwölf ausgedehnte Expeditionen in das damals noch weitgehend unerforschte Gebiet zwischen dem Ussuri und dem Stillen Ozean. Bereits bei seiner ersten Unternehmung lernte er dort den Jäger Dersu Usala aus dem kleinen Volk der Golde kennen, mit dem ihm bald eine enge Freundschaft verband. Sie unternehmen danach alle Expeditionen zusammen, wobei der Taigajäger dem Hauptmann mehrmals das Leben rettet, so dass dieser Dersu Usala, als dessen Sehkraft nachläßt, bei sich zu Hause in Chabarowsk aufnimmt.

Für Dersu Osala ist alles belebt – alle Tiere, Pflanzen, Steine, Flüsse und Dinge nennt er „Leute“ oder „Kerle“. Der vorurteilsfreie Arsenjew ist besonders beeindruckt davon, wie der Taigajäger es versteht, Spuren zu „lesen“. Das Entdecken und Deuten auch noch der kleinsten Zeichen im Wald versetzt Arsenjew und die ihn begleitenden Kosaken immer wieder in ehrfürchtiges Staunen, bereitwillig überlassen sie Dersu Osala schon bald die Führung, auch in moralischer Hinsicht, d.h. in bezug auf Tiere, die man nicht schießt und auf Menschen, die sie unterwegs treffen – und denen man uneigennützig hilft. Da für den Taigajäger schier alles beseelt ist, spricht er mit Tigern, Robben, Felsen ebenso ernst wie mit Menschen, und bedenkt Krähen und Ameisen z.B. mit übriggebliebenen Fleischstückchen. In Arsenjew hat er jemanden gefunden, der sein Verhalten zu würdigen weiß – und ihm später mit seinem Buch ein Denkmal gesetzt hat, das nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem „Klassiker“ wurde. Ein Klassiker über die „Naturverbundenheit“ und den „Altruismus“ eines nomadischen Jägers.

„Je näher ich diesen Mann kennen lernte,“ schreibt Arsenjew, „desto mehr gefiel er mir. Jeden Tag entdeckte ich neue Werte. Früher hatte ich geglaubt, der Egoismus sei eine Grundeigenschaft der unzivilisierten Völker, während das Gefühl der Nächstenliebe und Rücksicht auf fremde Interessen nur den Europäern eigen sei. Hatte ich mich da nicht geirrt?“ Später heißt es: „Ich bemerkte immer wieder, daß die Einheimischen sich gegenüber einer fremden Religion bedeutend duldsamer verhalten als die Europäer.“

Sein Buch über den Taigajäger kann man das von Piotr Kropotkin „Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ zur Seite stellen. Kropotkin durchstreifte von 1862 bis 1872 ebenfalls als Geograph Sibirien und betätigte sich wie Arsenjew unterwegs auch noch als Geologe Zoologe, Botaniker, Ethnologe und Sprachforscher. Beide sind zudem von einem ähnlichen Geist beseelt – die Menschen, Tiere und Pflanzen betreffend. So erwähnt Kropotkin z.B. an einer Stelle seines o.e. Buches den Bischof von Ochotsk und Kamtschatka, Venjaminoff: dieser habe ihm 1864 persönlich versichert, daß er es ablehne, die Aleuten zu taufen, „da die Bekehrten dann mit ihrer eingeborenen Moral brechen, die unter ihnen sehr hoch entwickelt ist“. Arsenjew urteilt über den Golde Dersu Osala: „Durch sein ganzes Tun zog sich ein ursprünglicher Kommunismus“. Vor allem interessiert ihn dessen Auffassung, dass alles um ihn herum beseelt ist.

Im Fluß Kolumbe entdecken sie eine Robbe, die ihrerseits die Männer beobachtet. „Das brachte den Golden aus der Fassung. Er ergriff das erstbeste Gewehr und schoß. ‚Na, mein Lieber, du hast danebengeschossen,‘ sagte ich zu ihm. ‚Will ihn bloß verjagen, nicht töten,‘ antwortete er. Ich fragte ihn, warum. Dersu erwiderte, der freche Kerl habe gezählt, wie viele Menschen an den Strand gekommen seien. Ein Mensch darf wohl Tiere zählen, aber eine Robbe! Das verletzte seinen Jägerstolz zu sehr.“

Als die beiden auf Jagd gehen, macht der Golde Arsenjew „plötzlich ein Zeichen. Er stellte sich auf die Zehenspitzen, neigte sich zur Seite und sog kräftig Luft ein. ‚Ich rieche Leute,‘ flüsterte er. ‚Was für Leute?‘ ‚Wildschweine,‘ antwortete er, ‚hab ihren Geruch gefunden.“

Dersu Osala und Arsenjew sitzen am Lagerfeuer und bereiten Tee zu. Der Teekessel zischt auf dem Feuer. „Wie dieser schreit!“ rief Dersu. „Schlimmer Kerl“. Er sprang auf und goss das heiße Wasser auf die Erde. „Welchen Kerl meinst du denn?“ fragte ich erstaunt. „Wasser,“ antwortete er nur. „Kann schreien, weinen und auch spielen.“ Arsenjew erklärt dazu in seinem Buch über den Taigajäger: „Er sah im Wasser die lebendige Kraft, sah sein stilles Strömen und hörte sein Brüllen während der Überschwemmungen.“

Die Expeditionsteilnehmer ernähren sich von dem, was sie im Wald schießen. Arsenjew zählt alle Tiere auf, nicht selten trafen sie auf Gänse, aber anscheinend haben sie diese nie geschossen, sie werden dennoch ein paar Mal erwähnt:

„Tief unter den Adlern, die große Kreise zogen, flogen die Wildgänse. Diese scheuen Vögel zogen in geordneten Scharen. Und schwer mit den Flügeln flatternd, erfüllten sie die Luft mit lauten Schreien. Neben ihnen flogen die Seegänse und Schwäne. Tiefer, näher zur Erde, zogen lärmend die eiligen Enten dahin.“