Diese Skisaison war grandios. Touristenbefreit. Lech am Arlberg wurde zum Nobelskiort ohne Noblesse, kein Adel des Blutes oder Geldes und sogar keine neureichen Wiener oder Schweizer. Die Grenzen blieben für ausländische Gäste unpassierbar, die Hotels, Restaurants und Nachtklubs geschlossen, sogar das benachbarte Bundesland Tirol wurde immer wieder abgeriegelt.

Wir lebten in einer Schneesahara.

Bei Vollmond die Pisten hinauf.

Bei Vollmond die Pisten hinauf.

Zum Sonnenaufgang oben, zumindest mein Sohn Manuel.

Die Lecherinnen und Lecher, PKW-steuernde Tagesbesucher und streunende Zweitwohnungsbehaupter blieben unter sich. Die lllegalen fielen nicht auf, das hat Tradition.

Geschäftssinnig nahmen die Liftbetreiber nur lecherlich wenige Anlagen in Betrieb, genug, um die vielen Saisonkartenkäufer, die voreilig auf Post-Corona-Zeiten gesetzt hatten, nicht entschädigen zu müssen und dennoch so wenige, dass andere Gebiete attraktiver blieben, obwohl das nahe Ischgl in diesem Winter nach seinem Kitzloch gar nichts mehr öffnete.

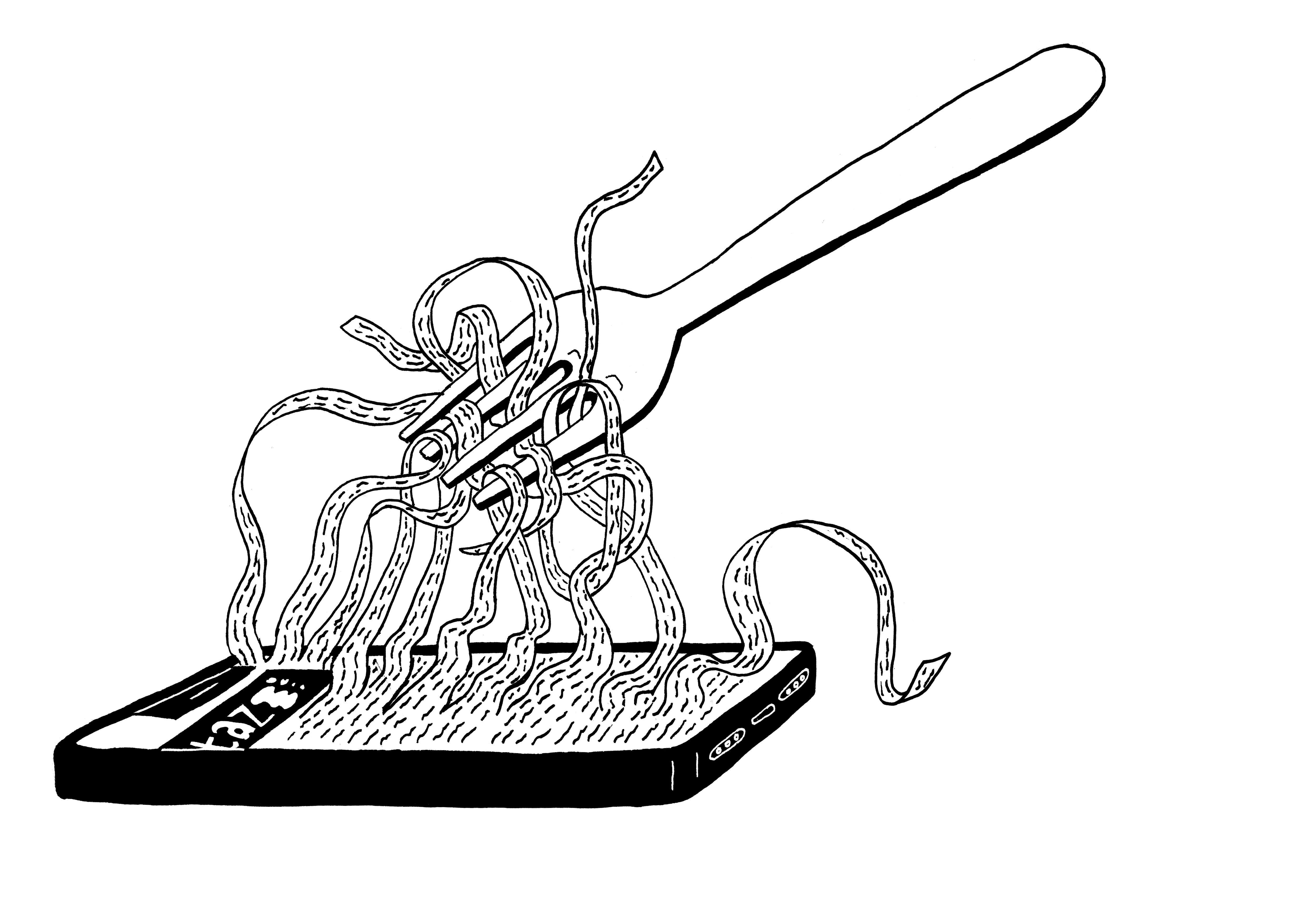

Die Schischaukler in Damüls sahen das entspannter, sie bewegten alle Lifte, und es staute sich, als ob das Skifahrervirus unbesiegbar wäre. Die Körpernähe der Anstehenden entging den allgegenwärtigen Smartphone-Nutzern nicht, ihre empörungsprovozierenden Schlangenbilder infizierten die internationalen Medien. Lech war damit immunisiert. So schlimm konnte es hier ja nie werden, dank der Beschränkungen der Liftgesellschaften.

Profiteur der Unvernünftigen

So wurde auch ich zum Profiteur der Unvernünftigen. Je intensiver Menschen anderswo den Kontakt suchten und sich als Mutationshelfer bewährten, um so alternativloser erschienen den politischen Entscheidungsträgern Reisewarnungen und Einreiseverbote.

Dabei legte europäische Impfstoffbeschaffungs- und Verteilungsversagen einen Systemunterschied bloß: Zwar frönen in den USA wie auch in der EU die Mainstream-Ideologen und Medien dem Neoliberalismus. US-Politiker setzen in der Not aber auf staatliche Instrumente, greifen mit ihrem Defense Production Act zielgenau in Betriebsabläufe privater Firmen ein und nutzen ihr Militär zur Beschleunigung und Distribution der hergestellten Vakzine. In Europa hingegen subventioniert vor allem die deutsche Regierung ihre Biotech-Firmen, lässt sie aber unternehmerisch frei gewähren. Außerdem verfangen sich die Impfstoffe in der EU in einer heillos überforderten Gesundheitsbürokratie. Soldaten kommen lediglich als Hilfskräfte und an Staatsgrenzen zum Einsatz, um den Reisefluss zu bremsen.

Was die Natur rund um Vorarlberg nicht schon durch Berge abgeschottet hat, schafft nun der uniformierte Mensch. Alles dicht. Vorarlberg liegt endgültig hinter den Bergen. Zwerge werden so mangels Vergleichbarkeit zu Riesen. Siebenfach.

Die Ortsansässigen in Lech konnten sich damit unbehelligt auf sich selbst konzentrieren wie seit dem letzten großen Krieg nicht mehr. Ohne Ablenkung lernten Kinder wochenlang das Schilaufen von ihren leiblich greifbaren Eltern, die im Winter ansonsten anreisenden Auswärtigen am Arlberg alle Aufmerksamkeit widmen. Aaaaaaa. 24/7, bis zu 120 Tage lang.

Soziologisch und sportlich wird es spannend, wie sich die Sprösslinge, die in sonstigen Saisonen selbst an Weihnachten die Schulbänke strapazieren müssen, um die gspritzten Skifahrer nicht zu stören, sozialisieren werden. Sssssss mal zwei.

Denn wie überall, wo der Gast König ist, verlieren die Gastgeber zu oft ihre Seele, ihren Nachkommen fehlt die Zuwendung, mit all den psychologischen Folgen. Und sportlich? Seit 1992 kann Lech keinen neuen einheimischen Skiolympiasieger oder Weltmeister mehr begrüßen. Zuvor war das eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht wächst nun in der elternbetreuten Corona-Generation wieder ein Ass heran. Es ist ein positiver Corona-Test einer anderen Art.

Nix wie weg

Trotz dieses historischen und scheinbar endlosen Winters voller Grenzen will ich jetzt weg. Es drängt mich zu einer Grenzüberschreitung. Ich möchte wieder nach Venedig, so schnell wie möglich. Nach der italienischen Reise im Vorjahr nun „Venice calling“.

Ein Lied mit diesem Titel findet sich tatsächlich bei Spotify, nicht nur Falcos legendäres „Vienna calling“. Noch hat niemand die Lyrics ins Internet gestellt. Möglicherweise ist das besser so, wenngleich „Venice calling“ Erbaulicheres bietet als Jan Böhmermanns auch textlich allgegenwärtiger Ohrwurm „Husti, husti, heh“.

Ein Lied mit diesem Titel findet sich tatsächlich bei Spotify, nicht nur Falcos legendäres „Vienna calling“. Noch hat niemand die Lyrics ins Internet gestellt. Möglicherweise ist das besser so, wenngleich „Venice calling“ Erbaulicheres bietet als Jan Böhmermanns auch textlich allgegenwärtiger Ohrwurm „Husti, husti, heh“.

Das anhaltende Ischl-Fieber gefährdet meinen Plan. Wer durch Tirol reist, muss in Italien auch in diesem April noch 14 Tage lang in Quarantäne. Als Hinterarlberger (aus Tiroler Sicht ist das schon lange so), führt mich nur ein großer Umweg an dem selbsternannten „Heilgen Land“ vorbei. Im italienischen Covid-Gesetzesdekret vom 2. April findet sich keine Ausnahme für Transitreisende. Anfragen bei Behörden in Nordtirol und Südtirol, bei der Wirtschaftskammer in Wien und deren Außenstelle in Mailand bringen auch keine Klarheit.

„Ein Italiener würde sich einfach ins Auto setzen und schauen, was passiert“, rät mir ein venezianischer Freund. Führt sein Wappentier zur Lösung? In der Familie nennen wir mein Auto den „Löwen“. Der rächt sich aber gerade, weil er im Winter kaum bewegt wurde und will die Werkstatt nicht verlassen. Und Italiener bin ich auch keiner, schon gar kein Venezianer. Falls man das je werden kann, wer weiß? Aber jetzt?

Einfach losfahren. Ein befreundeter Taxifahrer bringt mich zum Bahnhof zum Personaltarif. Auch eine Karriere. Im Schnellzug nach Innsbruck. Seit kurzem fährt von dort wieder ein Zug bis Verona, ein Mal am Tag. Venice calling im EuroCity 89. Die Umsteigezeit ist knapp, doch es klappt. Es entstehen Bilder wie vergilbte Postkarten.

Wie zu Ostblockzeiten habe ich Unterlagen gesammelt, die nichts und alles beweisen können. Venedig-Sucht als unaufschiebbarer Reisegrund, gesundheitlich begründet und bloggig, die Suche nach Abgeschiedenheit und weiterer Heimat. So geht es doch vielen. Wenn schon Quarantäne, dann in der Serenissima. Würden meine Papiere genügen, um die Grenze am Brenner zu passieren? Das Visum der Gegenwart ist ein frisch bestandener CoV-2-Antigentest, ergänzt durch eine strafbewehrte Selbstdeklaration. Dazu eine zehnseitige Belehrung, die so vielfältig interpretierbar ist wie die brasilianische Verfassung. Meine Frau nannte den spontanen Plan am Morgen noch „ein Abenteuer“, ich widersprach. Von Vorarlberg nach Venedig, auf den eigenen Spuren der „italienischen Reise“ vor einem Jahr, so what?

Wie zu Ostblockzeiten habe ich Unterlagen gesammelt, die nichts und alles beweisen können. Venedig-Sucht als unaufschiebbarer Reisegrund, gesundheitlich begründet und bloggig, die Suche nach Abgeschiedenheit und weiterer Heimat. So geht es doch vielen. Wenn schon Quarantäne, dann in der Serenissima. Würden meine Papiere genügen, um die Grenze am Brenner zu passieren? Das Visum der Gegenwart ist ein frisch bestandener CoV-2-Antigentest, ergänzt durch eine strafbewehrte Selbstdeklaration. Dazu eine zehnseitige Belehrung, die so vielfältig interpretierbar ist wie die brasilianische Verfassung. Meine Frau nannte den spontanen Plan am Morgen noch „ein Abenteuer“, ich widersprach. Von Vorarlberg nach Venedig, auf den eigenen Spuren der „italienischen Reise“ vor einem Jahr, so what?

Am Grenzbahnhof der erwartbare Stopp. Zwei Militärs und drei Beamte steigen ein. In meinem Abteil mustert einer im Detail mein Testergebnis, ein anderer hält sein Fiebermessgerät vor meine Stirn, die Eigenerklärung zu meinem Einreisewunsch nehmen sie kommentarlos mit. Meine Identität wird nicht geprüft, die Dokumente könnten fremde sein. Dann ist Ruhe im Waggon. Ich bin darin der einzige Fahrgast. Wird es wie seinerzeit als Schüler bei Brest, als ein Freund und ich am polnischen Bahnhof als Westler kurzerhand ein spottbilliges Ostticket kauften und nach langen Debatten damit wirklich bis Moskau kamen?

Am Grenzbahnhof der erwartbare Stopp. Zwei Militärs und drei Beamte steigen ein. In meinem Abteil mustert einer im Detail mein Testergebnis, ein anderer hält sein Fiebermessgerät vor meine Stirn, die Eigenerklärung zu meinem Einreisewunsch nehmen sie kommentarlos mit. Meine Identität wird nicht geprüft, die Dokumente könnten fremde sein. Dann ist Ruhe im Waggon. Ich bin darin der einzige Fahrgast. Wird es wie seinerzeit als Schüler bei Brest, als ein Freund und ich am polnischen Bahnhof als Westler kurzerhand ein spottbilliges Ostticket kauften und nach langen Debatten damit wirklich bis Moskau kamen?

Fast ein halbes Jahrhundert ist seither vergangen. Befremdende Gedanken, jetzt, an diesem Ort, vor 13 Monaten noch undenkbar.

Der Zug bewegt sich nicht. Aus anderen Waggons müssen nach und nach Passagiere aussteigen. Durchs Fenster frage ich einen. „Ich habe keinen aktuellen Corona-Test“, sagt er. Er sei „türkisch-deutsch“, jetzt muss er zurück nach Innsbruck. Hinter ihm hält eine Mutter ihr Kind an der Hand. Oder ist es umgekehrt? Ihre Blicke erübrigen Fragen.

Aber bei solchen Fingerzeigen nachfragen?

Ich will nach Italien und jetzt nicht auffallen. Was würde es schon bringen? Der Frau nichts, dem Kind nichts, und mir sicher nichts. Grenzopportunismus.

Brenner/Brennero 2021. Nord- und Südtirol. Getrennt 1918. Benito Mussolini und Adolf Hitler verabredeten sich hier. Ohne Grenzkontrollen seit dem Schengen-Abkommen 1998. Seit 2020 wieder mit. Welche Geschichte.

Seit einer halben Stunde wartet jetzt der Zug. Als Auslandskorrespondent habe ich viele irgendwie mulmige Grenzübertritte erlebt. Hinein nach Nordkorea, hinein nach Argentinien nach einem Putschversuch. Raus aus Hongkong mit vertraulichen Dokumenten. Oder Polizeisperren in Tibet. Aber hier?

Auf der Flucht

Wieder bewegt sich jemand durch den Waggon. Es ist eine Mitarbeiterin des Bordservice. Ich darf etwas bestellen. Und denke unwillkürlich: Das ist ein gutes Signal.

Im Gespräch erzählt sie von ihrer Flucht aus dem Iran. Allein. Vor fünf Jahren erhielt sie Asyl in Österreich. Vor zwei Jahren bekam sie diesen Job. „März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober war ich arbeitslos.“ Die Monate fügen sich, von ihr sorgfältig aneinandergereiht, zu einer nachfühlbaren Ewigkeit. Seit November ist sie in Kurzarbeit mit 1.300 Euro netto. Ihre 38 Quadratmeter große Wohnung in Innsbruck kostet 600 Euro.

Zuhause hat sie ein landwirtschaftliches Studium abgeschlossen, mit Schwerpunkt Fischerei. „In Österreich gibt es aber nur große Fische“, wende ich ein. Sie lacht und meint, dass sie vielleicht eines Tages die Staatsbürgerschaft bekommen und dann nach Hamburg übersiedeln kann.

Ich frage, ob ich fotografieren darf und ob sie mir ihren Namen verrät. Sie buchstabiert ihn: “Sepideh Shakiba“. „Schön.“ Ja, sagt sie, „Sepideh bedeutet ´geduldig`und Shakiba heißt `Dämmerung am Morgen`“. Jetzt lachen wir beide, sie mit geschlossenen Augen.

Der Zug macht einen Ruck und fährt durch den Pflerschtunnel Richtung Gossensass/Colle Isarco. So ergibt sich zwangsläufig das rund um Corona so viel strapazierte Bild vom Licht am Ende des Tunnels. Aber in Echt.

Ich bin drin. Bella Italia. Oder?

Ich bin drin. Bella Italia. Oder?

Fortsetzung folgt.