Das „Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag“ (TAB) hat auf fast 300 Seiten die Auswirkungen des Einsatzes der Gentechnik in Entwicklungsländern untersucht und kommt zu dem Schluss: Ob sie hilft oder schadet läßt sich wissenschaftlich nicht belegen.

Unter dem Titel „Auswirkungen des Einsatzes transgenen Saatguts auf die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Strukturen in Entwicklungsländern“ wurden verfügbare Daten aus aller Welt ausgewertet sowie vier Fallstudien für die Länder China, Chile, Brasilien und Costa Rica angefertigt. Ergebnis: „Die Datenlage zu den sozioökonomischen Effekten ist nach wie vor schwach und lässt noch nicht einmal auf nationaler Ebene eine abschließende Bewertung der bisherigen betriebs- und volkswirtschaftlichen Effekte (Erträge, Gewinne und Gewinnverteilung, Sektoreinkommen) zu.“ Das habe die Forscher selbst überrascht, schreiben sie.

Unter dem Titel „Auswirkungen des Einsatzes transgenen Saatguts auf die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Strukturen in Entwicklungsländern“ wurden verfügbare Daten aus aller Welt ausgewertet sowie vier Fallstudien für die Länder China, Chile, Brasilien und Costa Rica angefertigt. Ergebnis: „Die Datenlage zu den sozioökonomischen Effekten ist nach wie vor schwach und lässt noch nicht einmal auf nationaler Ebene eine abschließende Bewertung der bisherigen betriebs- und volkswirtschaftlichen Effekte (Erträge, Gewinne und Gewinnverteilung, Sektoreinkommen) zu.“ Das habe die Forscher selbst überrascht, schreiben sie.

Soviel ist allerdings doch schon mal festzustellen: „Ein kommerzieller Anbau findet nahezu ausschließlich in den sog. Schwellenländern statt und beschränkt sich ganz überwiegend auf zwei sogenannte Cash Crops: HR-Soja in Südamerika (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) sowie Bt-Baumwolle in Indien und China. Hinzu kommen HR- u./o. Bt-Maisflächen v. a. in Südafrika, in Argentinien und auf den Philippinen. Ein Anbau für die Ernährungssicherung oder für lokale Märkte spielt insgesamt kaum eine Rolle.“

Dass der Einsatz der Gentechnik für die Entwicklung des ländlichen Raumes in den betroffenen Ländern eine wichtige Rolle spielt und dass es dabei v.a. zu einer Verdrängung kleiner zugunsten von industriellen Betrieben kam, sei ebenfalls feststellbar. Allerdings wollen die Autoren sich nicht darauf festlegen, dass dies eine genuine Auswirkung der Gentechnik sei. Eher passe diese in ein generelles Agrar-Entwicklungsschema in den betroffenen Regionen. Will sagen: Die Kleinbauern wären vielleicht auch mit rein politischen und chemischen Mitteln vertrieben worden.

Immerhin weisen die Autoren darauf hin: „Dass nach nunmehr über 20 Jahren Forschung und zwölf Jahren Anbau immer noch nahezu ausschließlich die zwei Merkmale Herbizidresistenz und Bt-vermittelte Insektenresistenz erfolgreich auf dem Markt sind, steht zweifelsohne im Widerspruch zu der immer wieder formulierten Erwartung, die Nutzung gentechnischer Methoden würde deutlich schneller als in der konventionellen Pflanzenzuchtzu einem Strauß neuer Sorten mit innovativen Eigenschaften und Nutzungsmöglichkeiten führen.“ Vorsichtig wie sie sind, lassen sie allerdings offen, ob dies an den wirtschaftlichen Interessen der Forscher, den technischen Schwierigkeiten oder den Zulassungsbestimmungen liegt.

Auch wie die Patentierung, die mit dem Einsatz der Gentechnik einhergeht sich auswirken wird, lassen sie lieber andere formulieren: „Dabei wird zum einen befürchtet, dass die öffentlich finanzierte Saatgutentwicklung in und für Entwicklungsländer immer mehr Restriktionen unterworfen wird bzw. unter den Einfluss der patentinhabenden Firmen gerät, und zum anderen, dass eine konventionelle Züchtung auf längere Sicht gar nicht mehr möglich sein wird, weil zunehmend vorhandene genetische Eigenschaften geschützt werden und in immer mehr angebotenen Sorten, die als Ausgangsmaterial für Neuzüchtungen dienen, enthalten sind.“

Der Bericht liefert eine Fülle von Material zu der Debatte und plädiert schließlich originellerweise für weitere Untersuchungen.

Bei allem wissenschaftlichen Einerseits-Andererseits verweist er doch alles was gegenwärtig zum Thema „Wir brauche die Gentechnik um die Welt zu ernähren“ vorgebracht wird (siehe Schavans „Wertedebatte“ und den Missbrauch des Hungers für eher platte Gentechnikpropaganda durch Syngenta, Monsanto, FDP und CDU) ins Reich der Fantasien. Trocken heißt es zum Beispiel: „Unzweifelhaft ist, dass es bisher kaum entwicklungsländerspezifische transgene Sorten im eigentlichen Sinn gibt. Was es gibt, sind angepasste HR- und Bt-Sorten, meist als Resultat der Einkreuzung in regionale Sorten.“

Zur Frage der Ertragssteigerung heisst es: „Die Ertragsleistung von Pflanzen, sowohl einzelner Teile als auch der Gesamtpflanze, wird als komplexes Merkmal multifaktoriell bestimmt und ist einer gentechnischen Beeinflussung bislang nur wenig zugänglich.“ Zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegen Krankheiten und Umweltprobleme: „Gentechnisch nutzbare Resistenzen bzw. Toleranzen gegen Kälte, Trockenheit oder Versalzung werden ebenfalls seit Langem beforscht und sind im Zuge der aktuellen Debatte verstärkt in den Mittelpunkt gerückt, ohne dass hier aber Konkretes absehbar wäre.“

Dem seit „fast 20 Jahren verfolgten“ Paradebeispiel für möglichen Nutzen der Gentechnik in Entwicklungsländern widnet die Studie ein eigenes Kapitel, das zu dem ernüchternden Schluss kommt: „Insgesamt erscheint der »Goldene Reis« als Beispiel für eine gezielte Nutzung der Pflanzengentechnik für ein übergeordnetes Entwicklungsziel (die Reduktion der Mangelernährung und daraus resultierender gesundheitlicher Schäden) mit durchaus realistischen Erfolgschancen als Teil einer umfassenderen Gesamtstrategie. Gleichzeitig belegt er den enormen Einfluss der großen gentechnologisch orientierten Saatgut- und Agrarchemikalienunternehmen, und es stellt sich die Frage, ob diese Art der Public-Private-Partnership für die Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich ein zukunftsweisendes und praktikables Modell ist.“

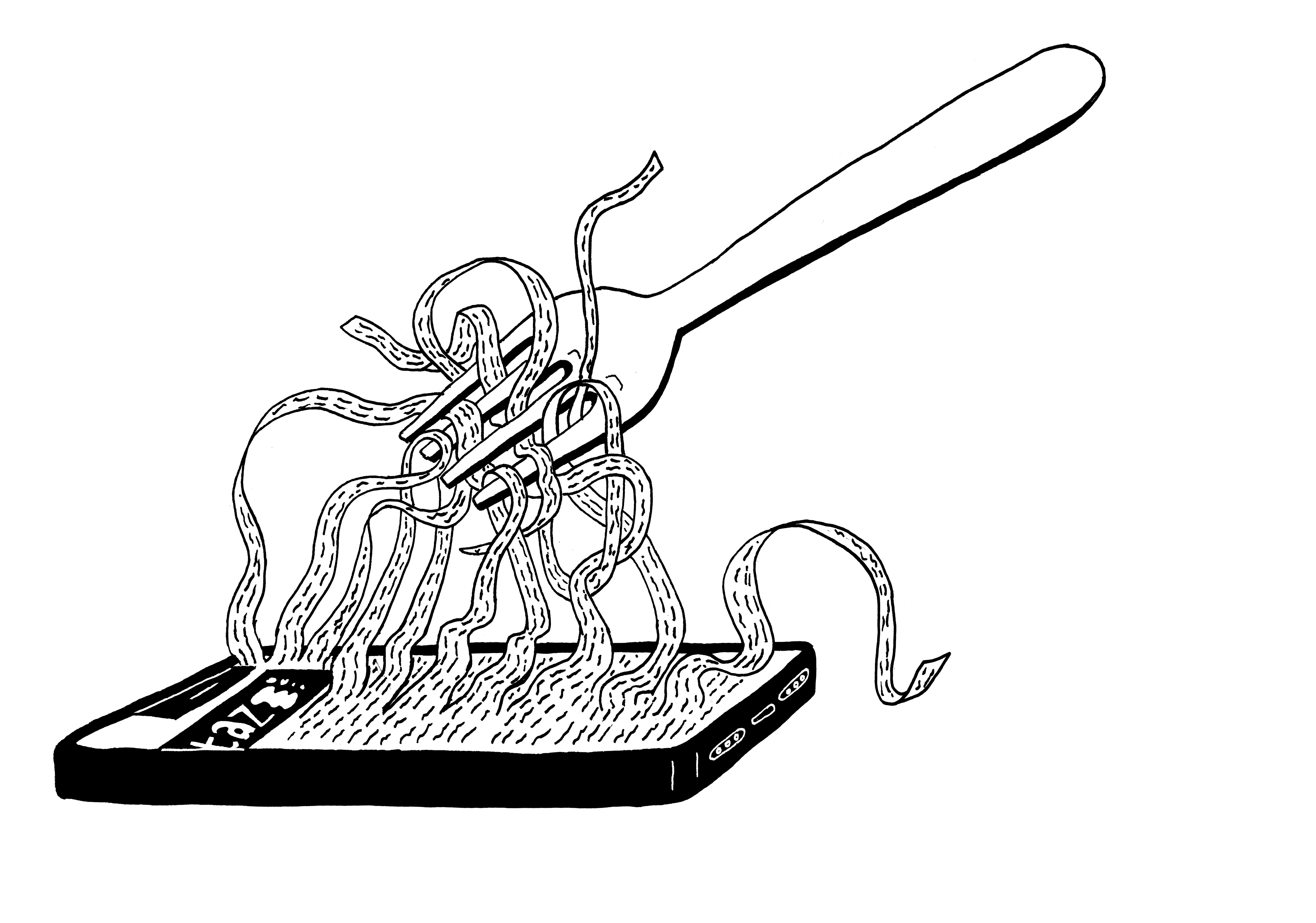

Wer gerade nicht die Zeit haben sollte, 300 schwer verdauliche Seiten zu diesem Thema zu lesen, dem sei die Zusammenfassung des Berichts empfohlen.