Konsens ist nicht immer leicht; gesellschaftlicher Konsens ist eine schwerwiegende Angelegenheit. Dass die Informationsbeibringung auf den Schultern von Lobbyarbeitern lastet, gehört wohl zum allgemein akzeptierten Gesetzfindungsprozedere. Im Sinne des Rechtsfriedens gehen wir also davon aus, dass sich in der Gesetzgebung im Großen und Ganzen ein halbwegs konsolidierter Konsens widerspiegelt.

Umso erstaunlicher ist die rasante Entwicklung des Umweltrechts. – Wenn man bedenkt, dass bis vor kurzem jeder rumsauen durfte, wie er wollte. Doch so spontan etabliert sich ein neues Rechtsverständnis im kollektiven Unterbewusstsein kaum. Da kann die Umwelt mit Damoklesschwertern über unseren Köpfen wedeln, wie sie will! Das Gemurre hierzulande lässt vermuten, dass Brüssel den Druck von oben weitergibt. Bei dem Drive hält die Basis aber nicht mit. Wer soll denn die Berge von Gesetzestexten lesen?!

Legislative und Exekutive sollen ja sowieso hübsch voneinander getrennt sein, in einer Demokratie. Und es ist davon auszugehen, dass die brüskierte nationale Wirtschaftslobby diesen Umstand zu nutzen weiß. Aber falls doch etwas von den rechtlichen Innovationen zum Sitzfleisch der hiesigen Verwaltung durchsickert, kann man sich bei Bedarf darauf verlassen, dass das Sickern in deren verlängerten Arm noch etwas länger dauert. Wasserverbände, zum Beispiel, scheinen in solchen Landstrichen eine außerordentlich lange Leitung zu haben.

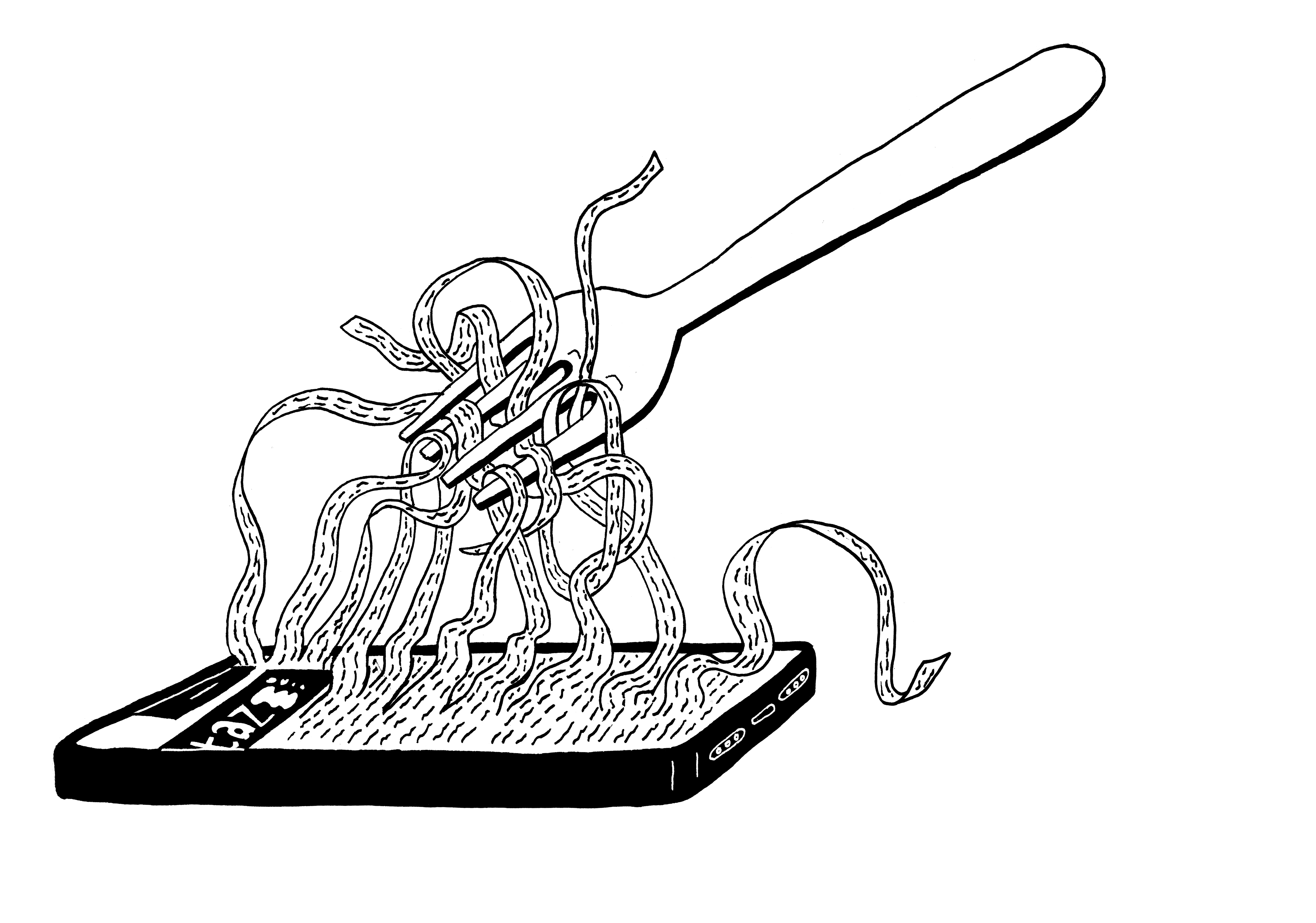

Zur Anschauung: Wenn im Gesetz steht (im deutschen!), dass die Schlammabfuhr bei Kleinkläranlagen bedarfsgerecht zu gestalten ist und nicht wie bei Uromas Sammelgrube nach Gutdünken erfolgen kann, dann ist das so. – Freilich versteht das kein Schwein, dass damit der Bedarf der Anlage gemeint ist. Der mehr oder eher weniger zuständige Wasserverband hat dementsprechend gesetzeskonforme Verbandssatzungen parat, verteilt über diverse Amtsblätter mehrerer Jahrhunderte. Selbstverständlich werden im Sinne der Transparenz einige Satzungsvarianten in einem umfangreichen Schmöker gebündelt auf der Verbandswebsite präsentiert. – Der Leser ist geneigt anzuerkennen, dass die Gebrüder Grimm am Werk waren. Die mit erstaunlicher Kreativität umformulierten Satzungen sollen das Verständnis des Bürgers fördern. Der Kleinkläranlagenbetreiber darf sich nicht der Illusion hingeben, dass die hauseigene Abwasserklärung gut und günstig sei. Und das wachende Auge gähnt: Ob die Anlagen funktionieren? Wie sie besser laufen oder effizienter überwacht werden könnten? Die Verantwortung wäre einfach zu groß. Für den Gewässer- und Artenschutz. Außerdem sehen die Fördertöpfe für die zentralere Variante der Abwasserentsorgung lukrativ und die Lösung simpel aus (die Phosphatfällung mal ausgenommen). Indes kann niemand sagen, wie viel es letztendlich kosten und wie lange es dauern soll, sämtliche Landsitze und Datschen an semizentrale Anlagen anzuschließen. Bis dahin ist auf keinen Fall an neuen Lösungen für Kleinkläranlagen zu forschen, schon gar nicht wissenschaftlich, alles Geldverschwendung. Ist sowieso Verwaltungssache. – Ach was! Wasserverbandssache!

Allerdings macht die dritte demokratische Säule – Gewaltenteilung in Gottes Ohr – die Sache kompliziert. Sie könnte den Umweltrecht-Schössling tatsächlich stützen. Eine lange Leitung zwischen Exekutive und Judikative ist nicht zu befürchten, eher ein kurzer Draht. Man lässt sich nicht gern dazwischenfunken. Das rechtliche Gehör muss erkauft werden. Und so viel Umweltschutz geht über’s Budget des gewöhnlichen Kleinkläranlagenbetreibers. Das versteht auch ein Wasserverband und droht schon mal mit Schlammabzug, falls sich ein Akademiker seiner Kleinkläranlage nähert.