Wo ich den Unterschied zwischen Wissenschaft und Journalismus sehe, wurde ich neulich gefragt. Das Offensichtliche steckte hinter der Frage nicht. Also begann ich, das Spezifische abzuwägen, genauer: die Notwendigkeit der Fachexpertise in der Wissenschaft, die sich zwar Fragen stellt, aber auch Antworten generiert, also Wissen schafft. Jedenfalls ist das das Ziel. Häufig wird solcher Wissensgewinn mit Ausrufezeichen versehen (je nach Ego und Budget des Wissenden). Mindestens ebenso häufig ist man sich in der Wissenschaftsgemeinde uneinig. Die Streitlust gehört schließlich zu den charakteristischen Eigenschaften der Wissenschaftlerpsyche (der weiblichen eingeschlossen). Nur so ist die Auseinandersetzung mit dem Wissen – mit dem alten, mit dem neuen und mit dem der Kollegen – als elementarer Bestandteil des Wissensfindungsprozesses möglich. Sonst wäre die Erde immer noch eine Scheibe.

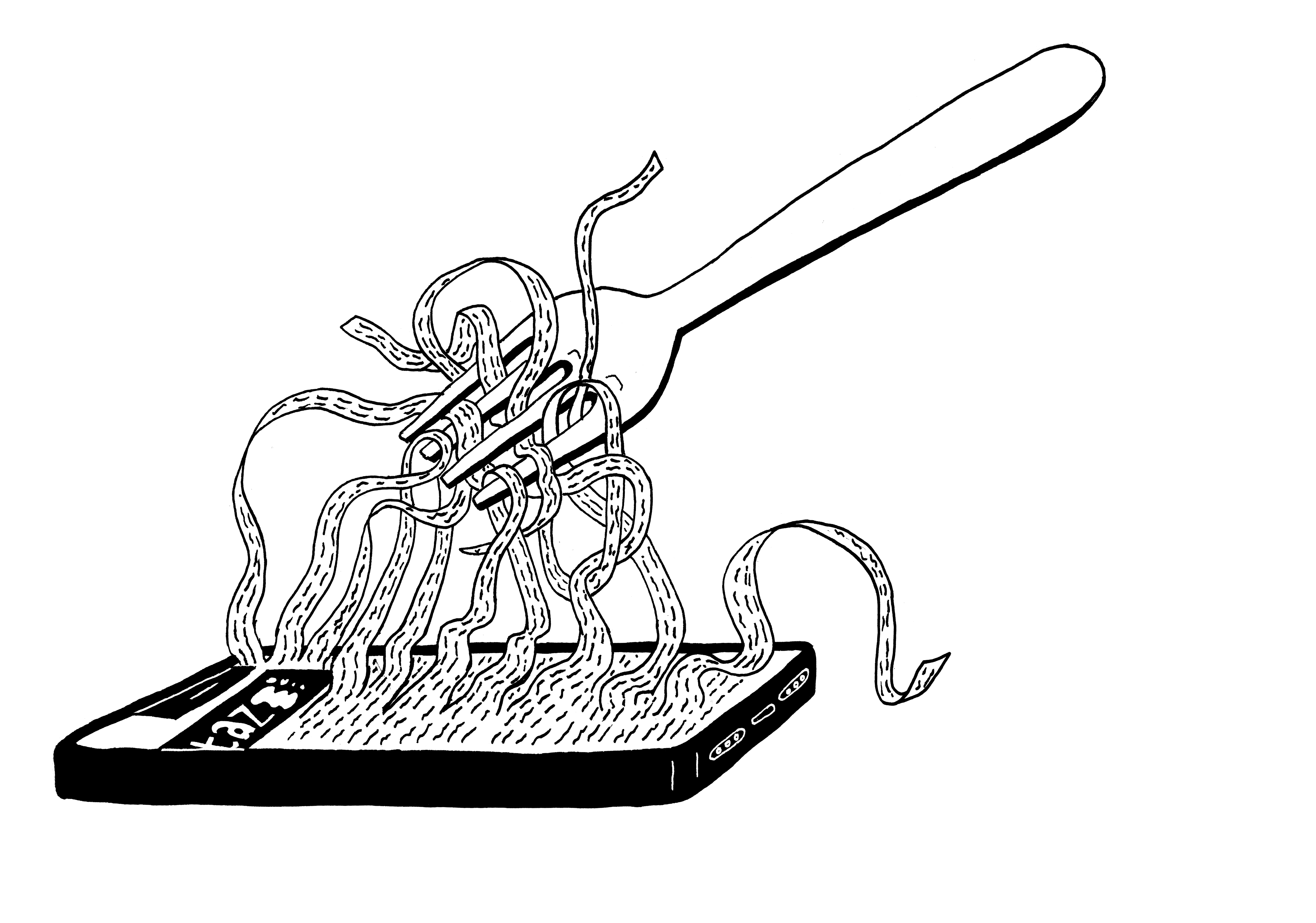

Der Ansatz des Journalismus, überlegte ich weiter, liegt deutlich stärker beim Fragen und in der Wiedergabe von (bereits gefundenen) Antworten für das allgemeine oder zielgruppengerechte Verständnis. Ist fachliche Expertise notwendig? Was den Schreibstil betrifft, ja. Ansonsten nur, wenn die Antworten der Wissenden abgewogen werden sollen, bevor sie in die Welt hinausgeschleudert werden. Dafür gäbe es Fachjournalisten, Wissenschaftsjournalisten zum Beispiel. Allerdings ist die Wissenschaft inzwischen so spezialisiert, dass selbst den Wissenschaftlern in ihrem eigenen Fachgebiet der Überblick fehlt. Auch Goethe hätte da keine Chance mehr. Ja, der galt tatsächlich als Naturwissenschaftler, auch wenn er das mit den Bienen und den Blumen nicht begriff. Seine Expertise lag doch eher beim Texten.

Die Zeit der Universalgelehrten ist nun endgültig vorbei. Dennoch ist die Notwendigkeit von Interdisziplinarität viel beschworen. Und aussichtslos. Das menschliche Hirn weigert sich, die soziale Gruppendynamik auch. In Gesellschaft von Ultra-Gleichgesinnten ist das Brüten schlicht reibungsfreier und damit weniger zeitintensiv. Und Zeit ist bekanntlich … das, was wir alle haben wollen.

Bleibt es also den Journalisten überlassen, die Brücke zwischen den Spitzenforschungsgipfeln zu schlagen? Ansonsten müsste man ja extra eine horizonterweiternde Wissenschaft einführen. Und sie bedürfe – ähnlich der Grundlagenforschung als Motor für fundamentales Verständnis – der gesellschaftlichen Finanzierung.

Damit sind wir beim Kern der Frage, was Journalismus und Wissenschaft nicht voneinander trennt: Die knappen Penunzen … meine ich nicht. Sondern: die Unabhängigkeit! Im Idealfall. Vor allem die Unabhängigkeit von wirtschaftlichen und politischen Prämissen. Die Journalistik müsste – um das Neutralitätsgebot zu wahren – sogar von forschen Köpfen frei sein. Alles andere wäre Auftragsschreiberei, analog zur Auftragsforschung. Eine Finanzierung, die sich nicht aus Aufträgen generiert, ist wiederum schwierig – sowohl in der Wissenschaft als auch in der Journalistik. Nicht umsonst waren die früheren Gelehrten reiche Säcke. Die Kausalität existiert heute nicht mehr, auch nicht im Umkehrschluss. Noch nicht.

Wir könnten hier weiter grübeln … und uns fragen, ob denn der gesellschaftliche (finanzierte) Auftrag eine echte Freiheit für die Journalistik oder die Wissenschaft bietet. Und kämen zu dem Schluss: Annäherungsweise sicherlich, aber in letzter Konsequenz wahrscheinlich nicht. Demzufolge wäre die nicht-finanzierte (also ehrenamtliche) Forschung oder Bildungsarbeit die unabhängigste und demzufolge wertvollste Variante der Wissensgenerierung oder Wissensdarstellung. (Die gesellschaftliche Wertschätzung hinkt dem Gedanken allerdings etwas hinterher.) Freilich hat die Unterfinanzierung eines Unterfangens eigene Tücken, auf die ich hier nicht weiter eingehe.

Unabhängig davon: Sind Wissenschaft und Journalistik im Freistil per se neutral? Nicht, solange ein Mensch dahintersteckt. Er kann nicht aus seiner Haut; das wird ihm mindestens vom Kontrahenten unterstellt; spätestens die KI käme darauf.

Und unabhängig von der KI: Bei der Wissensgenerierung aus Datenkolonnen greift dem objektiven Ansinnen die Statistik unter die Arme. Sie spuckt schließlich aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine gewisse Aussage zutrifft. Doch zunächst müssen verwertbare Daten vorliegen. Bei der Dateninterpretation ist entscheidend, welche Methodik dahintersteckt (also wie die Daten aufgenommen wurden und mit welchen möglichen Messfehlern). Methodische Defizite und Schwierigkeiten in der Dateninterpretation führen nicht selten zu falschen Schlussfolgerungen. Und daher kommt es bei der Auswertung (doch) auf das Auge des Betrachters an. Denn wenn es (letzendlich) um gesellschaftspolitische Entscheidungen geht, ist das Auge in der Regel gefärbt.

Nun kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel: Könnte sie uns aus der Bredouille helfen? Sie braucht zwar auch Wohnraum und etwas Strom. Doch immerhin wäre es ihr theoretisch möglich, das Neutralitätsgebot zu wahren, wenn die Programmierung das vorsähe. Ein gesunder Menschenverstand ließe gesundes Misstrauen walten, während er mit der KI anbandelt, und sicherte sich den Zugang zu Daten und Codes. Und zwar als umfassende Open-Source-Quellen, falls wir die demokratische Grundordnung noch retten wollen. Wissenschaftler würden auf Rohdaten bestehen.

Sollten Algorithmen so weit kommen, dass die KI Zusammenhänge fehlerfrei und eigenständig erkennt und auch die Methodenkritik nicht vernachlässigt, könnte sie selbst brauchbares Wissen erzeugen. Möglicherweise streiten sich dann nicht mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sondern die Algorithmen untereinander. Hoffen wir, dass uns die KI das daraus generierte Wissen in verständlicher Weise, neutral und kostenlos verrät (inklusive Quellenverzeichnis). Und vielleicht würde sie die Frage nach der Objektivität ganz objektiv beantworten: LOL!