Was stellen Sie sich unter „Bioökonomie“ vor? Vielleicht, wie Bioprodukte sich rechnen, oder die Wirtschaft „bio“ wird oder das Leben seine eigene Ökonomie hat? Man rätselt was die neue Kreation uns sagen will und wer vor allem uns die Botschaft schickt. Bio heißt Leben, Oikos der Haushalt, soviel haben wir gelernt, klingt irgendwie schick, soll es wohl auch. Neuerdings hat Deutschland einen Bioökonomie-Rat. Mit zwei Millionen Euro Taschengeld von Forschungsministerin Annette Schavan alimentiert, soll er „wissenschaftlich fundierte Analysen zur nachhaltigen Nutzung von Biomasse entwickeln und Vorschläge für eine nationale Innovationsstrategie machen.“ Wir sind enttäuscht: Alles eine Biomasse? Dann lesen wir die Mitgliederliste des Rates und sind noch enttäuschter: Ausschließlich hochkarärtige Technokraten und Manager aus Industrie und Wissenschaft mit grober Gentechnik-Schlagseite.

Was stellen Sie sich unter „Bioökonomie“ vor? Vielleicht, wie Bioprodukte sich rechnen, oder die Wirtschaft „bio“ wird oder das Leben seine eigene Ökonomie hat? Man rätselt was die neue Kreation uns sagen will und wer vor allem uns die Botschaft schickt. Bio heißt Leben, Oikos der Haushalt, soviel haben wir gelernt, klingt irgendwie schick, soll es wohl auch. Neuerdings hat Deutschland einen Bioökonomie-Rat. Mit zwei Millionen Euro Taschengeld von Forschungsministerin Annette Schavan alimentiert, soll er „wissenschaftlich fundierte Analysen zur nachhaltigen Nutzung von Biomasse entwickeln und Vorschläge für eine nationale Innovationsstrategie machen.“ Wir sind enttäuscht: Alles eine Biomasse? Dann lesen wir die Mitgliederliste des Rates und sind noch enttäuschter: Ausschließlich hochkarärtige Technokraten und Manager aus Industrie und Wissenschaft mit grober Gentechnik-Schlagseite.

Unlängst hat der Rat Frau Schavan seine ersten Empfehlungen überreicht: Mehr Geld und „übergeordnete Forschungsstrukturen“ samt Nachwuchsförderung für die Bioökonomie, mehr internationale Zusammenarbeit, v.a. der strategischen Art  mit biomassereichen Ländern wie Brasilien, Russland, Indien und China, weniger Steuern für die einschlägige Industrie und last not least „die Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen und den Abbau rechtlicher Unsicherheiten etwa im Bereich der Grünen Gentechnik“ .

mit biomassereichen Ländern wie Brasilien, Russland, Indien und China, weniger Steuern für die einschlägige Industrie und last not least „die Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen und den Abbau rechtlicher Unsicherheiten etwa im Bereich der Grünen Gentechnik“ .

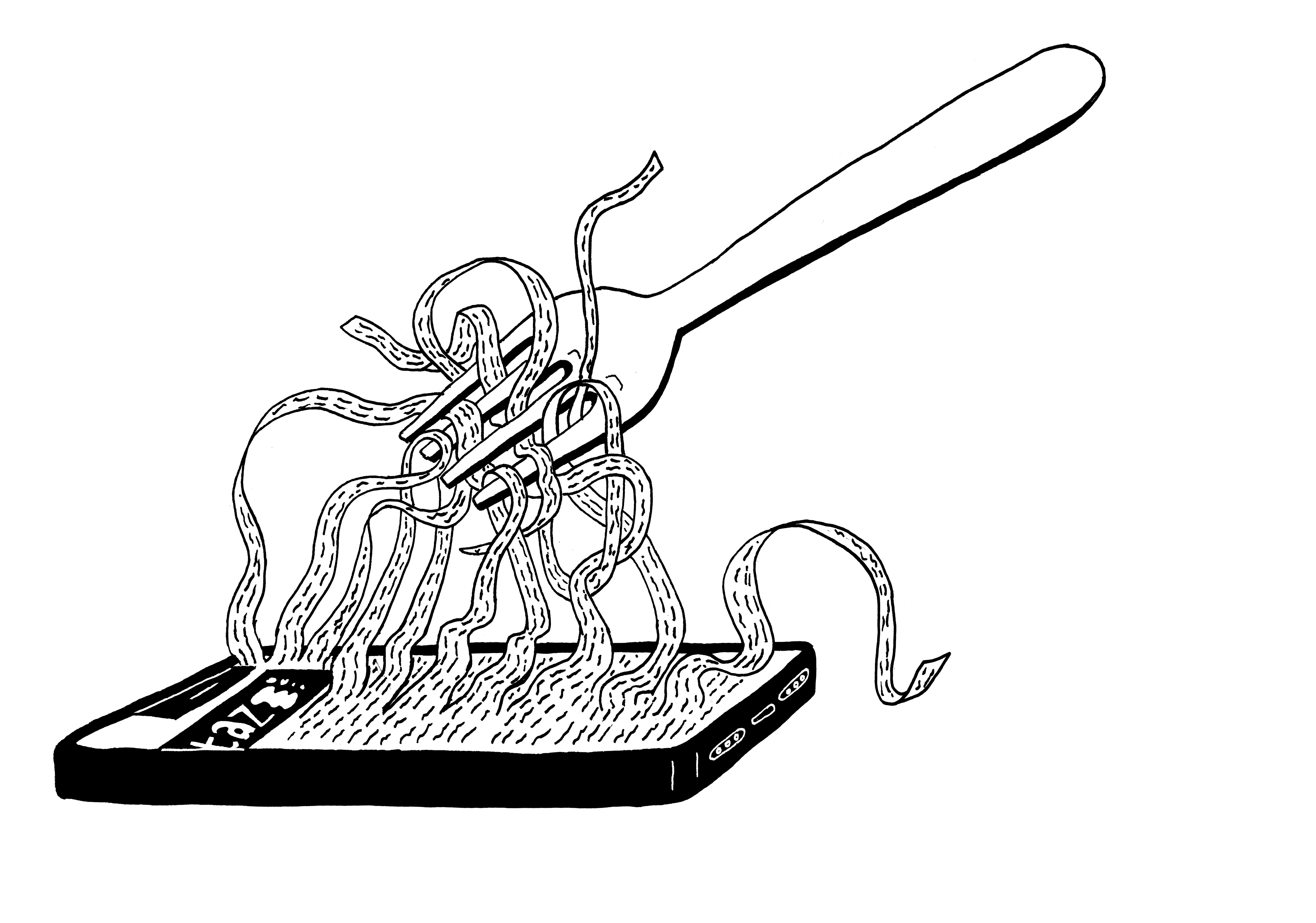

Biomasse! So flach hatten wir das Leben noch nicht gesehen. Doch die Industrie tut das schon länger und zwar nachhaltig: Alles nachwachsende Rohstoffe – es kommt nur darauf an was man draus macht. Der Reihe nach: Was ist jetzt also Bioökonomie? Dafür gibt es eine Definition der Europäischen Kommission, lernen wir: „Danach fallen unter den Begriff der Bioökonomie alle industriellen und wirtschaftlichen Sektoren und dazugehörigen Dienstleistungen, die biologische Ressourcen (Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen) produzieren, ver- und bearbeiten oder in irgendeiner Form nutzen. Dazu gehören die Land- und Forstwirtschaft, die Nahrungsmittelindustrie, die Fischerei, die Aqua-Kulturen, aber auch Teile der Chemie-, Pharmazie-, Kosmetik-, Papier- und Textilindustrie sowie die Energiewirtschaft. Diese Bereiche werden im englischen Sprachgebrauch häufig als die „vier F“ bezeichnet: Food, Feed, Fibre, and Fuel, wobei die stoffliche Nutzung viel mehr ist als „Fibre“, erklärt uns der Rat. Und die Bundesregierung ergänzt: „Die wissensbasierte Bioökonomie kann man somit als Umsetzung des Wissens aus den Lebenswissenschaften in neue, nachhaltige, umweltverträgliche und konkurrenzfähige Produkte definieren. Die Bioökonomie beschränkt sich nicht nur auf die Umsetzung der Erkenntnisse der Molekularbiologie.“ Die Hervorhebungen stammen von uns.

Der Rat sagt: „Europaweit erwirtschaftet der gesamte Bereich der Bioökonomie gegenwärtig mit bis zu 22 Millionen Beschäftigten rund 1,7 Billionen Euro Jahresumsatz. Damit bildet die Bioökonomie einen der größten Wirtschaftszweige der EU. Für Deutschland liegen entsprechende Schätzungen für 2007/2008 bei rund 300 Milliarden Euro Jahresumsatz und ca. zwei Millionen Beschäftigten.“ Kolossal was diese Bioökonomie schon alles leistet! Wir schauen nach und finden heraus wie der ehemalige Chef der Abteilung Biotechnologie der EU-Kommission und jetzige Bioökonomierat, Chris Paterman, auf diese Zahl gekommen ist: er addiert einfach den gesamten Umsatz der Lebensmittelindustrie, der Land- und der Forstwirtschaft, der Zellstoff- und Papierindustrie und schlägt nochmal eine Schätzung für die sonstige Industrie drauf, fertig. Wenn Sie also das nächste Mal bei Aldi oder ihrem Bioladen, auf dem Feld oder im Wald oder in ein Buch versunken sind, dann denken Sie bitte daran: Alles Bioökonomie, alles Biomasse.

Der Rat sagt: „Europaweit erwirtschaftet der gesamte Bereich der Bioökonomie gegenwärtig mit bis zu 22 Millionen Beschäftigten rund 1,7 Billionen Euro Jahresumsatz. Damit bildet die Bioökonomie einen der größten Wirtschaftszweige der EU. Für Deutschland liegen entsprechende Schätzungen für 2007/2008 bei rund 300 Milliarden Euro Jahresumsatz und ca. zwei Millionen Beschäftigten.“ Kolossal was diese Bioökonomie schon alles leistet! Wir schauen nach und finden heraus wie der ehemalige Chef der Abteilung Biotechnologie der EU-Kommission und jetzige Bioökonomierat, Chris Paterman, auf diese Zahl gekommen ist: er addiert einfach den gesamten Umsatz der Lebensmittelindustrie, der Land- und der Forstwirtschaft, der Zellstoff- und Papierindustrie und schlägt nochmal eine Schätzung für die sonstige Industrie drauf, fertig. Wenn Sie also das nächste Mal bei Aldi oder ihrem Bioladen, auf dem Feld oder im Wald oder in ein Buch versunken sind, dann denken Sie bitte daran: Alles Bioökonomie, alles Biomasse.

Dass Wald und Wiese, Bier und Schinken, Fuchs und Hase, Henne und Ei – kurz die ganze schnöde Biomasse – nicht ohne die Lebenswissenschaften auskommen können und dringend optimiert werden müssen, das sollten wir schon einsehen in diesen harten Zeiten: „Der Klimawandel und die wachsende Weltbevölkerung stellen uns vor große Herausforderungen“, sagt die Bundesforschungsministerin. „Wir brauchen eine nachhaltige Nutzung von Biomasse (Biomasse bezeichnet die Gesamtheit an biochemisch synthetisiertem organischem Material in einem definierten Ökosystem) als Ersatz für die endliche Ressource Öl im Einklang mit globaler Ernährungssicherheit.“

Auf der Webseite des Bioökonomierates lesen wir weiter: „Biokraftstoffe sind einer steigenden Konkurrenz durch die Nahrungs- und Futtermittelproduktion ausgesetzt. Gleichwohl sind moderne Bioraffinerien in der Lage, verschiedene Produkte auf Basis desselben Grundstoffes zu produzieren. dabei erzeugen sie ganz nebenbei Energie.“ Fast tun uns die Kraftstoffe schon leid wegen der menschlichen und tierischen Konkurrenz; aber langsam wird uns doch mulmig mit der Biomasse.

Wachstum und ineffiziente Pflanzen

Doch da beruhigt uns der Rat: „Trotz aller intensiven Bemühungen einer energetischen sowie rohstofflichen Nutzung der Biomasse ist die rentable, ressourcen- und umweltschonende sowie tiergerechte Erzeugung von sicheren Lebens- und Futtermitteln durch die biologische Produktion nach wie vor das zentrale Thema der Bioökonomie.“ „Biologische Produktion“ ist das jetzt, wenn Sie das nächste Mal auf einem Bauernhof sind. Und deshalb wird es auch wieder aufwärts gehen mit ihr und ihren innovativen Produkten: „Lebensmittel mit nachgewiesenem krankheitspräventivem Potenzial werden künftig eine Komponente der Gesundheitsfürsorge sein und damit gleichzeitig einen bedeutenden Wirtschafts- und Wachstumsfaktor darstellen.“ Eines muss allerdings klar sein: „Um Flächenkonkurrenzen zwischen den Verwendungsarten zu vermeiden, muss das Angebot an Biomasse grundsätzlich gesteigert werden. Dazu bedarf es erheblicher Forschungsanstrengungen, aber auch neuer Formen der Bewirtschaftung.“

Bei der gebotenen industriellen Steigerung der Biomasse gibt es bisher leider noch ein gravierendes Probleme: „Das Wachstum der Biomasseproduktion wird von einer begrenzten Verfügbarkeit der Georessourcen Boden und Wasser sowie dem Mangel an Pflanzensorten mit hoher Ressourcennutzungseffizienz beeinträchtigt.“

Und diese Anstrengungen sind, damit uns die Biomasse nicht vor dem Essen ausgeht, nur international zu bewältigen: „Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Wassermangel, Urbanisierung, Hunger, aber auch globale Gesundheitsfragen sowie Armut bzw. ungerechte Ressourcenverteilung und weitere Herausforderungen lassen sich nur durch gemeinsame Anstrengungen der Staatengemeinschaft mit dem Ziel nachhaltiger globaler Perspektiven und effektiver regionaler Umsetzung in den Griff bekommen.“ Ganz allein können Bioökonomie und Technik das freilich doch noch nicht leisten: „Neben technologischen Innovationen erfordert die Lösung der globalen Probleme Innovationen auch bei Institutionen und bezüglich politischer und ökonomischer Rahmenbedingungen.“

Und diese Anstrengungen sind, damit uns die Biomasse nicht vor dem Essen ausgeht, nur international zu bewältigen: „Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Wassermangel, Urbanisierung, Hunger, aber auch globale Gesundheitsfragen sowie Armut bzw. ungerechte Ressourcenverteilung und weitere Herausforderungen lassen sich nur durch gemeinsame Anstrengungen der Staatengemeinschaft mit dem Ziel nachhaltiger globaler Perspektiven und effektiver regionaler Umsetzung in den Griff bekommen.“ Ganz allein können Bioökonomie und Technik das freilich doch noch nicht leisten: „Neben technologischen Innovationen erfordert die Lösung der globalen Probleme Innovationen auch bei Institutionen und bezüglich politischer und ökonomischer Rahmenbedingungen.“

Damit klar ist, was da auf uns zukommt, setzt er noch eins drauf: „Die gegenwärtige Wirtschaftskrise verdeutlicht, dass wir heute in einer „Global Community“ leben, die konkrete Auswirkungen bis in regionale und lokale Strukturen auch hierzulande hinein hat. Ländliche Ordnungen sind bei uns längst keine autarken Gebilde mehr, die abseits globaler Prozesse funktionieren. Vielmehr sind sie unmittelbar von überregionalen Entwicklungen betroffen. (…) Die Verknappung natürlicher Ressourcen bildet deshalb eine Herausforderung nicht nur internationaler, sondern auch regionaler und lokaler Politik.“ Was Sie gestern noch für eine Gegend, eine Kulturlandschaft, womöglich gar Heimat hielten, dürfen Sie ab heute als globalen Biomasse-Standort in einem gänzlich neuen Licht betrachten.

„Dies hat für die agrarische Produktion gerade in den ländlichen Räumen Ostdeutschlands eine neue wirtschaftliche Perspektive eröffnet. Obwohl diese Räume häufig von wirtschaftlicher Stagnation geprägt sind, hat die Nachfrage nach natürlichen Ressourcen zu einer verbesserten wirtschaftlichen Situation geführt.“ Anders ausgedrückt: es gibt zwar keine Arbeitsplätze mehr in der LPG; da kommt auch nichts nach. Aber dafür rechnet sich die Sache, zumindest solange wir die Biogas- und Ethanol-Monokulturen mit Steuermitteln so fördern, dass uns die Investoren nicht davonlaufen und ihnen bei der Bekämpfung so gezüchteter Maiszünsler nicht die Segnungen der Gentechnik verwehren. „Die zunehmende Bedeutung der Biokraftstoffe trägt neben anderen Ansprüchen an die verfügbare Fläche zu höherer Wertschöpfung im Agrarsektor und steigenden Preisen für Boden und Agrarrohstoffe bei.( Die Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe hat sich von knapp 300.000 ha im Jahr 1990 auf gegenwärtig über 2 Mio. ha – Gesamtackerfläche in Deutschland: 11,8 Mio. ha – vergrößert.)“ . Jetzt verstehen wir schon etwas besser weshalb die BVVG (Treuhand) das staatseigene Ackerland in Brandenburg und Mecklenburg höchstbietend an Investitionsfonds verkauft und dafür zur Not auch ein paar Biobetriebe über die Klinge springen lässt.

Der Fortschritt lässt sich nun mal nicht aufhalten: „Innovationsfelder einer zukunftsorientierten Landnutzung sind neben der Optimierung vorhandener und neuer Anbausysteme (z.B. Agro-Forst-Systeme) auch der Anbau von Pflanzen mit neuartigen Eigenschaften (Inhaltsstoffe, verbesserte Nutzung von Wasser, Nährstoffen und CO2).“ Denn es geht hier schließlich um „die optimierte Nutzung der Biomasse z.B. bei der energetischen und stofflichen Verwertung oder im Rahmen der Viehhaltung“.

Die Nationale Biomasse-Strategie

Fassen wir noch einmal zusammen: „Die Anforderungen des Klimaschutzes, die steigende Kaufkraft und Nachfrage nach Nahrungsmitteln in Schwellenländern mit wachsenden Bevölkerungen ebenso wie die steigenden Rohölpreise haben dazu geführt, dass Agrarrohstoffe ökonomisch aber auch im Bezug auf die nachhaltige Produktion verstärkt im Fokus stehen. Damit haben sich auch neue Märkte für biobasierte Produkte entwickelt. Die Fortschritte in der Biotechnologie und Gentechnik haben gleichzeitig vollkommen neue Möglichkeiten im Lebens- und Futtermittelbereich eröffnet, welche entscheidende Antworten auf die sich stellenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und klimatischen Veränderungen geben können.“

Angesichts dieser Lage hoffen wir sehr, dass jetzt auch der Letzte begreift, worum es bei der nationalen Biomasse-Strategie geht: „Um diesen Herausforderungen optimal zu begegnen, müssen Wissenschaft, Agrar-, Ernährungs-, Chemie-, Energiewirtschaft und Politik auf der einen sowie Produzenten und Verbraucher auf der anderen Seite zukünftig optimal zusammengeführt werden.“ Dafür sind dann auch Sozial- und Geisteswissenschaften gefragt, die „die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Fragen des Verhaltens und der Akzeptanz neuer Technologien“ zu bearbeiten haben. Denn „Die aktuelle Debatte zur Grünen Gentechnik unterstreicht beispielhaft, dass ein für Forschung und Innovation aufgeschlossenes gesellschaftliches Klima sowie verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen notwendig sind, um die Chancen dieser Technologie in Deutschland im internationalen Wettbewerb besser erschließen zu können (…) Nur mit einer hohen gesellschaftlichen Akzeptanz können entsprechende Voraussetzungen für eine bioökonomische Forschungslandschaft in Deutschland geschaffen werden.“

Angesichts dieser Lage hoffen wir sehr, dass jetzt auch der Letzte begreift, worum es bei der nationalen Biomasse-Strategie geht: „Um diesen Herausforderungen optimal zu begegnen, müssen Wissenschaft, Agrar-, Ernährungs-, Chemie-, Energiewirtschaft und Politik auf der einen sowie Produzenten und Verbraucher auf der anderen Seite zukünftig optimal zusammengeführt werden.“ Dafür sind dann auch Sozial- und Geisteswissenschaften gefragt, die „die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Fragen des Verhaltens und der Akzeptanz neuer Technologien“ zu bearbeiten haben. Denn „Die aktuelle Debatte zur Grünen Gentechnik unterstreicht beispielhaft, dass ein für Forschung und Innovation aufgeschlossenes gesellschaftliches Klima sowie verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen notwendig sind, um die Chancen dieser Technologie in Deutschland im internationalen Wettbewerb besser erschließen zu können (…) Nur mit einer hohen gesellschaftlichen Akzeptanz können entsprechende Voraussetzungen für eine bioökonomische Forschungslandschaft in Deutschland geschaffen werden.“

Wir sind erschöpft. Doch der Frage ob Bioökonomie nicht vielleicht doch noch mehr sein könnte als Biomasse, Industrie und Gentechnik sollten wir demnächst vielleicht noch einmal etwas unbefangener nachgehen. Anregungen und Gedanken zu diesem Thema sehen wir freudig entgegen.

Die Mitglieder des Bioökonomierates

Der Bioökonomierat bei acatech: Prof. Dr. Reinhard Hüttl, der dem Rat vorsitzt, ist ein vielbeschäftigter Mann. Er bekleidet den Lehrstuhl für Bodenschutz und Rekultivierung der Universität Cottbus, ist Geschäftsführer des Deutschen Geoforschungszentrums Potsdam und zudem Präsident der acatech, deutschen Akademie für Technikwissenschaften, die sich als Interessensvertretung der Technikwissenschaften gegenüber Wirtschaft, Politik und Gesellschaft versteht. Bei ihr ist der Bioökonomierat als Sonderprojekt angesiedelt und von ihr wurden auch die Mitglieder “ ausschließlich nach ihrer persönlichen Qualifikation im Hinblick auf fachliche Kompetenz“ ausgewählt.

Andere Projekte der Akademie sind Arbeitsgruppen zu Nanotechnologie, synthetischer Biologie, Kernkraft („unabhängig von den gegenwärtigen energiepolitischen Maßgaben“), Potenzial der biotechnologischen Energieumwandlung in Deutschland, Medizintechnik, Mobilität und viele andere mehr. Hüttl war schon immer ein Mann für’s Angewandte: Als er sich mit dem Waldsterben befasste, leitete er zugleich die internationale Forschung der Deutschen Kali + Salz (BASF), als er sich der Rekultivierung der Braunkohlelandschaften in Ostdeutschland zuwandte, schrieb er Artikel für Vattenfall, jetzt ist er hauptsächlich mit Forschungs-Management befaßt.

Prof. Dr. Achim Bachem (Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrum Jülich) ein Mathematiker und Forschungs-Manager

Dr. Helmut Born (Generalsekretär des Deutscher Bauernverbandes)

Dr. Andreas Büchting (Aufsichtsratsvorsitzender und Miteigentümer der KWS SAAT AG)

Prof. Dr. Thomas Hirth (Fraunhofer-Institut für Grenzflächen und Bioverfahrenstechniken), Koordinator der „Weissen Biotechnologie“ der Fraunhofer Gesellschaft

Dr. Andreas Kreimeyer (Vorstandsmitglied der BASF), Vorsitzender des Ausschusses Forschung, Wissenschaft und Bildung im VCI

Prof. Dr. Bernd Müller-Röber (Max-Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie), Pflanzen-Molekularbiologe und Leiter der Studiengruppe „Gentechnikreport“ der Berlin-Branenburgischen Akademie der Wissenschaften

Prof. Dr. Manfred Schwerin (Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere) ein Spezialist für Molekulargenetik von Rindern

Prof. Dr. Carsten Thoroe (Präsident des Johann Heinrich von Thünen-Instituts der ), Forstökonom mit Schwerpunkt nachwachsende Rohstoffe

Prof. Dr. Wiltrud Treffenfeldt (Dow Chemical Company, USA) ehemaliges Vorstandsmitglieder der European Federation of Biotechnolgoy

Prof. Dr. Fritz Vahrenholt (RWE AG) Vorstandsvorsitzender der RWE Innogy, ehemaliger Shell-Vorstand und Wissenschaftssenator in Hamburg

Prof. Dr. Joachim von Braun ( Leiter des International Food Policy Research Institute, IFPRI), Entwicklungsexperte, Agrarökonom und bekennender Gentechnikfreund

Prof. emer. Dr. Alexander Zehnder (ehemals Präsident der ETH Zürich, jetzt Direktor Alberta Water Research Institute, Kanada) Umwelt- und Mikro-Biologe,

Dr. Christian Patermann (wissenschaftspolitischer Berater Cluster Biotechnolgie Nordrhein-Westfalen, als ständiger Gast), ehemaliger Leiter der Abteilung Biotechnologie der EU Kommission (GD Forschung)

Weitere Einzelheiten auf der homepage des Bioökonomierates

Die erste Empfehlung des Rates wurde am 13. Juli dem Forschungs- und dem Landwirtschaftsministerium übergeben.

In einerAntwort auf die Anfrage der Abgeordneten Kirsten Tackmann (Linke) erklärt die Bundesregierung u.a. warum der Bioökonomierat auch ohne Vertreter von Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen auskommt.

P.S.

Renate Künast verbreitete sich zum Bioökonomierat in der Financial Times vom 27.Juli

P.P.S.

Sie können in die Biomasse auch schon prima investieren, z.B. mit dem DB Platinum Agriculture Euro Fonds der Deutschen Bank. Da bekommt der Begriff „hedge-fonds“ gewissermassen eine ganz neue und natürliche Bedeutung.