Was ist vom undogmatisch-antiautoritären Geist der frühen Jahre noch übrig – und was davon brauchbar? Eine Diskussion.

Dass jene, die die taz erfunden haben, mit ihren autoritätsverliebten Zeitgenossen aus den K-Gruppen nichts zu tun haben wollten, ist eine der Geschichten aus dem Pleistozän der taz-Historie, die Menschen wie Christian Ströbele gern erzählen.

Ganz anders sollte es bei der taz zugehen: undogmatisch und antiautoritär, vor allem. Ein wenig vom sozialistischen Ritual von Kritik und Selbstkritik hatte der 9. Januar, an dem die taz-Redaktion mit einer Veranstaltung darüber nachdenken wollte, was von diesem undogmatisch-antiautoritären Geist noch übrig (und brauchbar) ist, dennoch.

Neben den Gründern Christian Ströbele und Arno Widmann, waren dazu VertreterInnen der sozialen Bewegungen geladen, zum Beispiel die schwarze deutsche Feministin Peggy Piesche. Ihr fehle heute der „solidarische Standpunkt“ der taz, sagte sie und fragte, wozu es die taz als nur eine weitere Zeitung im Medien-Mainstream, überhaupt brauche.

„Die Menschen verlieren den Traum von einer anderen Welt“

Ähnlich klang die Internetaktivistin Constanze Kurz, die darauf verwies, auch die taz habe, ganz Mainstream, ignoriert, „dass die große Koalition die technisierte Überwachung“ der Bevölkerung installierte. Und dem Klimaaktivisten Milan Schwarzer missfiel, dass die taz, wenn sie über das Klima berichtet, stets vergesse zu erwähnen, dass dieses im Kapitalismus nicht zu retten sei. Es sei wie bei den Grünen: „Die Menschen verlieren den Traum von einer anderen Welt und machen trotzdem weiter.“

Will die taz nun also gar nicht mehr sein, was sie mal sein wollte? Oder gelingt es ihr doch, sich neu zu erfinden, um sich treu zu bleiben? So sah es die Kolumnistin Leyla Yenirce: „Als linksradikale PoC-Anarcho-Feministin darf ich in der taz frei schreiben. Marginalisierte kommen zu Wort – so verändern sich Strukturen, erst im Journalismus und dann im Großen“, sagte sie.

Die falschen Themen oder das falsche Personal?

Damit zur Selbstkritik: In den Mainstream vorgedrungen zu sein, sei „im Prinzip gut“, sagte Auslandsredakteur Bernd Pickert. Doch die taz schaffe es dort zu selten, „eigenständige Positionen voranzutreiben“. Ein taz-Gründer machte dafür ein Übermaß an Journalistenschulen-AbsolventInnen verantwortlich, andere RedakteurInnen, die vom Job bei der Süddeutschen träumen und entsprechend bürgerlich schrieben.

Die Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann wies hingegen auf einen blinden Fleck hin, den die Grünen und die taz teilten. Seit Urzeiten der alternativen Bewegung gebe es sieben Themen, die diese konstant umtrieben: Feminismus, Ökologie, Krieg, Datenschutz, Entwicklung, Migration und Innere Sicherheit. Die soziale Frage und ihre ökonomische Basis aber fehle.

„Das kam auch heute Abend wieder nicht vor“, kritisierte Herrmann. „Wenn wir links sein wollen, müssen wir uns mit den ökonomischen Fundamenten beschäftigen.“ Ähnlich einig waren sich alle beim Punkt Diversity – bis hin zu den alten weißen Männern: Ausschlüsse überwinden und damit die Modernisierung der Gesellschaft gleichermaßen nachvollziehen wie selbst mit vorantreiben – das erschien vielen als wichtiger Weg, die taz in die Zukunft zu retten.

Spagat: Das System kritisieren und verteidigen

„Nur aus der Vielfalt kann etwas kommen, was uns weiter aufklärt – und das heißt auch Vielfalt in der Mannschaft“, sagte Arno Widmann. Denn heute, auch darauf wiesen viele hin, stelle sich nicht nur die Frage nach Repräsentation und Teilhabe, sondern auch die „Systemfrage“ ganz anders: Wenn RechtspopulistInnen versuchten, die humanistische, offene Demokratie durch Volk, Führer oder beides ersetzen, gelte es das System von links zu kritisieren und gleichzeitig gegen seine Feinde zu verteidigen.

Dafür eine Sprache zu finden, sei heute vermutlich das, wofür die taz einst gegründet wurde. Und wer könnte das besser als jene, denen die RechtspopulistInnen das Dazugehören ganz grundsätzlich absprechen?

Christian Jakob, Redakteur Reportage & Recherche

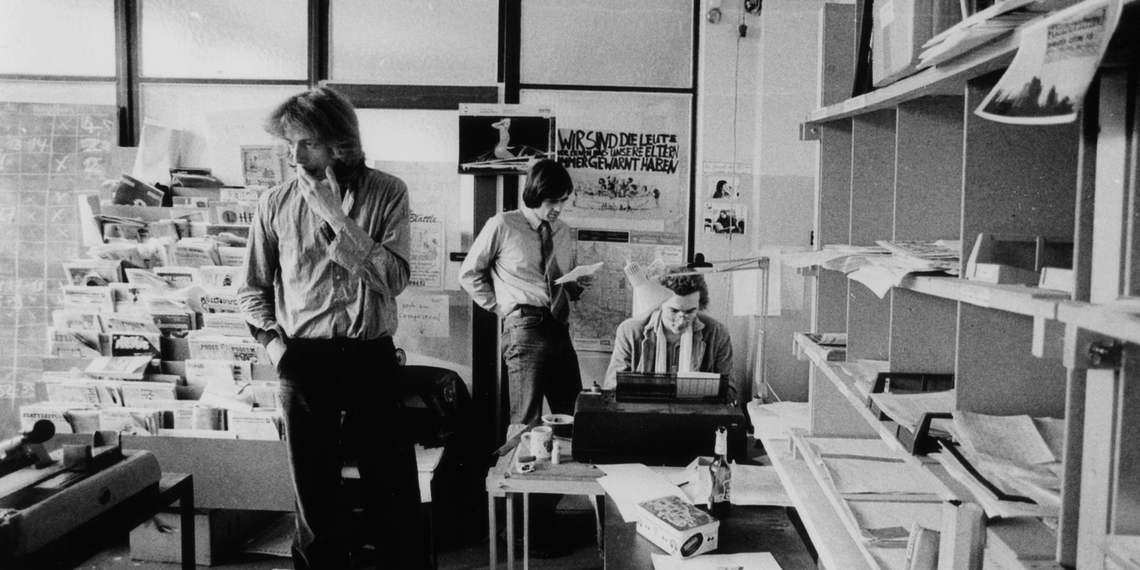

Bild: taz | Produktion der ersten Null-Nummer um 1978 (in der Mitte Christian Stroebele)

Feminismus, Ökologie, Krieg, Datenschutz, Entwicklung, Migration und Innere Sicherheit sind keine nachhaltigen Themen, sondern eher „Moden“. Das reicht für ein erfolgreiches Start-up, aber noch lange nicht für ein ideologisches Fundament. Daher: Abgleiten in Beliebigkeit, Populismus und Verbeißen in Belangloses um jeden Preis, statt horchen auf das, was die Menschen von heute und morgen bedrückt: ökonomische und soziale Ungerechtigkeit, mangelnde Mitbestimmung, Informationsdefizite, Vertrauensverlust, Korruption und sinkende Lebensqualität (durch Lärm, Lichtorgien, Nahrungsverfälschung, Verkomplizierung aller notwendigen Lebensvorgänge).

Wer das Ohr nicht auf der Schiene hat, wird vom Zug der Politik überfahren. De Linke steckt in einer selbstgemachten Krise. Die Rechte unterscheidet sich von ihr nur noch oberflächlich, freut sich darüber und sieht nicht, dass sie dabei auch ihr eigenes Grab schaufelt. Das Volk geht ganz andere Wege in seine Zukunft und lässt eine ratlose Politik hinter sich.