Es kommt nicht alle Tage vor, dass „Save Our Seeds“ einen Ausflug in die Kunst macht. Gemeinhin kauen wir hier ja eher auf dem trockenen Brot des politischen Geschehens herum. Aber „Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben“ hat uns so begeistert, dass wir ihrem Lockruf nicht widerstehen konnten. Hier ist das Ergebnis. Der Text ist auch in der aktuellen „Unabhängigen Bauernstimme“ nachzulesen. Die Bilder finden sich unter www.ichbingernebauer.eu und das Gesamt-Oevre unter www.antjeschiffers.de

Es kommt nicht alle Tage vor, dass „Save Our Seeds“ einen Ausflug in die Kunst macht. Gemeinhin kauen wir hier ja eher auf dem trockenen Brot des politischen Geschehens herum. Aber „Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben“ hat uns so begeistert, dass wir ihrem Lockruf nicht widerstehen konnten. Hier ist das Ergebnis. Der Text ist auch in der aktuellen „Unabhängigen Bauernstimme“ nachzulesen. Die Bilder finden sich unter www.ichbingernebauer.eu und das Gesamt-Oevre unter www.antjeschiffers.de

Hofmalerei und Bauernfilm

Dass diese Künstlerin wohl eine Landmaus ist, spürt der geschwätzige Stadtmäuserich an der Stille, die Antje Schiffers plötzlich zulässt, wenn gesagt ist was zu sagen war und manchmal auch vor einer Antwort. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Thomas Sprenger und dem gemeinsamen Sohn Iwan zog sie drei Jahre lang von Bauernhof zu Bauernhof und machte dabei folgendes Tauschgeschäft: Antje malt ein Ölbild des Hofes gegen Kost und Logis und Thomas dreht derweil mit der Familie einen kleinen Film über ihren Alltag. So entstand ein europäisches Gesamtkunstwerk, das bisher 23 Facetten aus Deutschland, Holland, Wales, England, Österreich, Rumänien, der Schweiz und Mazedonien vereint. Die Bilder bleiben an ihrem Ort. Die Filme füllen mittlerweile einen ganzen Arbeitstag. Sie erzählen einfache Geschichten von mehreren Generationen, von großen und kleinen, konventionellen, biologischen, spezialisierten und traditionellen Landwirtschaften. Unsentimental aber durchaus poetisch beschreiben die Bäuerinnen und Bauern was Ihnen wichtig und liebenswert erscheint. „Cinema rural“: Trocken, direkt, mit Witz und Sinn für die Details des Lebens und den Fluss der Zeit.

Jetzt arbeitet das Familienunternehmen Schiffers/Sprenger an einem städtischen Kontrast-Programm. 5000 Menschen sollen im Haus der Kulturen der Welt im kommenden August bekocht werden – ausschließlich mit Lebensmitteln, die innerhalb der Stadtgrenzen von Berlin gewachsen sind. Brotlose Kunst scheint ihre Sache nicht zu sein. Später werden sie ein anderes Feld beackern: Die Geheimkunst. Sie haben den Wettbewerb zur künstlerischen Ausgestaltung des Neubaus des Bundesnachrichtendienstes gewonnen und auch die Sicherheitsprüfung schon bestanden. Hat etwa „Horch & Kuck“ die subversive Kraft von „Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben“ nicht verstanden?

Interview mit Antje Schiffers und Thomas Sprenger

Wie seid Ihr zu dem Projekt der Hofmalerei gekommen?

Antje: Wir hatten ein Bild zu Hause das war vom Hof meiner Tante, das aus der Nachkriegszeit stammt, als die Maler zu wenig zu essen hatten und keine andere Arbeit fanden und deshalb über die Dörfer zogen und ihre Kunst gegen Essen anboten. Das hat uns fasziniert, die Freiheit, über Land zu ziehen und sich mit Tauschgeschäften durchs Leben zu schlagen, diese Wandergesellen-Idee.

Wo habt Ihr angefangen?

Wo habt Ihr angefangen?

Antje: Der Hof, auf dem ich gross geworden bin, war der erste und das war auch das allererste Ölbild meines Lebens.

Welche Beziehung von Bäuerinnen und Bauern zur Kunst habt Ihr erlebt auf Eurer dreijährigen Wanderschaft?

Antje: Ich würd sagen, den meisten war es viel weniger komisch oder fremd als alle Stiftungen und Geldgeber, gedacht hatten. Es war viel selbstverständlicher und viel weniger das Gefühl ‚da treffen fremde Welten aufeinander‘ als viele vermutet hatten. Mich selbst hat das nicht besonders erstaunt . Aber Stadt- und Kulturmenschen halten Bauern doch für sehr kulturfern, konservativ oder gar reaktionär und auch das Projekt für sehr rückwärts gewandt . Jetzt ist es auch bei ihnen ganz beliebt; aber erst mal hieß es dort eher nur ‚…Aha, mhmm.“

Die Kehrseite Eures Projektes war ja, dass während Antje den Ölschinken für die Speckschwarte malte, Du Thomas mit den Bauern einen Film über ihren Hof und ihren Alltag produziert hast. Der Bauer als Künstler also.

Thomas: Als Künstler haben sie sich dabei vielleicht weniger gefühlt. Es hat ihnen einfach Freude gemacht, mal ihre eigene Arbeit zu dokumentieren. Das war sehr unterschiedlich. Manche Filme haben die Bauern ganz alleine gemacht und dabei keine Unterstützung erbeten oder auch geduldet, gerade in England. Da war ich höchstens mal gefragt, wenn alle anderen vor die Kamera wollten und hinterher beim Schneiden am Computer, ganz exakt nach ihren Vorgaben, bis hin zur Musik, die sie sich ausgesucht hatten.

Gab es rote Fäden, die sich durchgezogen haben?

Gab es rote Fäden, die sich durchgezogen haben?

Thomas: Der Lauf des Tages war oft ein Leitfaden für den Film. Oft haben die Bauern bedauert, nicht ein ganzes Jahr Zeit zu haben, um dessen Rhythmus zu beschreiben.

Antje: Familie war ein Thema, die Generationen. Ob die Kinder weitermachen oder nicht, war eine ganz wichtige Sache. Bei den holländischen Bauern war der Stolz auf die Technik ein großes Thema und die Betriebswirtschaft. Die Filme sind ein bisschen anders als die sonstigen. Vielleicht weil die Bauern in Holland ja sogar das Land selbst gemacht haben, auf dem sie wirtschaften. Obwohl eine holländische Freundin dem kürzlich ganz empört widersprach: ‚Stimmt doch gar nicht,‘ sagte sie ‚ist doch nur ein Drittel des Landes, das wir selbst gemacht haben!‘

Dann war das Verhältnis zu den Tieren sehr bedeutend. Bei den Schäfern zum Beispiel mussten alle Hunde namentlich im Abspann erwähnt werden. Oder die Schweine in Österreich. Das war interessant, da sagten später die holländischen Bauern, dass sie das so schon gar nicht mehr zeigen würden, nicht weil sie es anders machen, sondern weil es mittlerweile so viel Kritik an der Tierhaltung gibt, dass man das bei ihnen lieber gar nicht mehr zeigt.

Thomas: Gedreht haben häufig und am liebsten die grösseren Kinder. Die hatten Lust auf die Technik und natürlich auch eher die Zeit für sowas. Drajče z.B. in Mazedonien, der war 15 und hat einen super Film gemacht.

Gibt es große Unterschiede nach Nationen oder ist der Bauer doch schon europäisch?

Antje: Die Briten und Holländer, ja, die waren bisschen anders, aber in den anderen Ländern würde ich sagen sind sich die Bauern der verschiedenen Nationen viel ähnlicher als Leute mit anderen Berufen. Das Gefühl, wenn man in der Stube zusammen saß war eigentlich sehr ähnlich.

Das erste Publikum war ja die eigene Gemeinde, vor der sich eure Gastgeber dann präsentierten. Eine ungewöhnlich intime Form, Kunst zu präsentieren?

Das erste Publikum war ja die eigene Gemeinde, vor der sich eure Gastgeber dann präsentierten. Eine ungewöhnlich intime Form, Kunst zu präsentieren?

Antje: Ja, die Schweizer haben gesagt: ‚Den Film könnt ihr überall zeigen, bloß nicht hier!‘ In Mazedonien gab‘s dagegen eine große Premierenfeier mit Bankett und Tanz hinterher. Gekommen sind sie alle, natürlich ganz cool, wie sie eben so sind diese Männer in ihren Trainingshosen. Aber hinterher gab‘s ganz große Party. In England hatten sich alle ganz schick gemacht für diesen Sommerabend, die Frauen mit Spaghetti-Trägern und die Herren im Tweed. War eigentlich immer toll, aber schon auch eine Prüfung, die schärfste eigentlich, die man sich vorstellen kann.

Auch für das Ölbild?

Antje: Das fanden sie eigentlich immer gut. Vielleicht waren es auch nur höfliche Menschen.

Und welche Rolle spielte Euer kleiner Sohn in dem Gesamtkunstwerk? Er hat ja zwischen seinem ersten und dritten Lebensjahr schon eine Menge Europa erlebt.

Thomas: Iwan war ein verbindendes Element. Mit Kind bist du ein normalerer Mensch, dem man leichter vertraut. Wir waren eben auch ein Familienbetrieb, eine vergleichbare Größe. Fehlte nur noch die Oma.

Antje: Und Thomas hat sich in Mazedonien sehr um die Veränderung des Männerbildes verdient gemacht, weil er sich um den Sohn gekümmert hat und sogar bei der großen Feier ins Bett brachte während ich beim Tanz blieb. Das war schick.

In den Texten aus den Filmen der Bauern kommt eine gewisse Brüchigkeit der Existenz zu Tage, die Angst ob es weitergeht. Fühlen sich eure Gastgeber schon in die Idylle gedrängt?

Antje: Das kann man nicht sagen. Menschen, die vom Bauernhof idyllische Phantasien haben, kennen die meisten von ihnen eigentlich gar nicht. Allerdings meinte eine walisische Bäuerin, dass ihr auffällt wie uncool es in ihren jüngeren Jahren war, vom Bauernhof zu sein. Heute, sagt sie, sei es cool, eine Bäuerin zu sein. Da hat sich schon etwas verändert. Daran erinnere ich mich selber auch noch aus meinen ersten Jahren in Berlin, da hatte man nicht rote Backen zu haben und so und jetzt auf einmal ist das total schick; auch seinen eigenen Rhabarber zu haben, das ist für manche ja ein richtig teures Hobby heute.

Wie begegnen Eure Gastgeber der Bedrohung ihrer Existenz?

Wie begegnen Eure Gastgeber der Bedrohung ihrer Existenz?

Thomas: Erst mal gut wirtschaften, den Betrieb gut aufstellen, da noch was dazu nehmen, hier noch was verbessern, nächstes Jahr besser dastehen. Einer der Höfe hat sich in eine Art Aktiengesellschaft seiner Kunden und Freunde umgewandelt, die so sein Überleben sichern. Die hatten sich auch schon am meisten das Präsentieren angewöhnt, was den anderen ja eher so nix ist, also sich selber anzupreisen. Aber vor allem bei den jüngeren Bauern, die sich mehr spezialisiert haben, wird auch das Reden plötzlich wichtiger.

Antje: Da muss man dann ja sagen: Das ist keine normale Kartoffel, das ist ein ganz besonderes Gewächs, eine alte Sorte, bio, was weiß ich, jedenfalls nicht einfach‚ das ist eben meine Kartoffel‘ und fertig. Andererseits schätzen ja viele am Bauern gerade, dass er keine großen Worte macht und auch nicht mehr als nötig. Das ist nicht einfach. Woher sollen die Kunden dann etwas über die besondere Qualität erfahren? Andererseits, diese ganze Lyrik, diese Verkaufssprache, die zum Beispiel heute auch auf den Produkten im Bioladen steht, naja, die muss man mögen. Ich könne sowas nicht und vielen Landwirten geht das glaube ich ähnlich, dass sie sich schämen würden, so ein albernes Zeug zu schreiben. Da fehlt noch die eigene Ausdrucksform, der eigene Stil, der trocken bleibt und trotzdem beeindruckt ohne aufdringlich zu sein. Das scheint mir ein wichtiges Thema: Was ist der eigene bäuerliche Stil?

Wie viel ist Eure Kunst denn in den Augen eurer Gastgeber wert, ein halbes Schwein, ein ganzes Schwein?

Thomas: Als ich von Harald Heinrich das Bild für die Ausstellung holte und er sah, dass es mit 3000 € versichert ist, da meinte er, habe er sich doch schon mal überlegt ob er es nicht verkaufen soll. Hat er natürlich auch nicht.

Ich hoffe Du hast ihm gesagt, dass Bilder auf die Dauer immer mehr wert werden…

Antje: Die Schweizer haben sich andererseits geweigert ihr Bild zu schicken, weil sie der Post nicht vertrauen und ihnen das Risiko zu hoch erschien. Und das bei der Schweizer Post! Aber tatsächlich ist ein Bild aus Österreich beim Rücktransport von FedEx falsch geschickt und dann vom französischen Zoll vernichtet worden. Die wollten aber keine 3000 Euro, sondern das Bild wieder haben. Da muss ich jetzt hin und es nochmal neu malen. Als ich das dem Schweizer Bauern erzählte, sagte die: ‚Ich hätt es auch nicht neu gemalt haben wollen, dann ist ja die ganze Geschichte kaputt!‘ Da kam ein sehr profundes Kunstverständnis raus, von der Bedeutung des ganzen Prozesses, über das wir sonst kein Wort verloren hätten. Verstanden haben natürlich alle, dass es hier nicht einfach um ein Tauschgeschäft ging, sondern um viel mehr. Der Geldwert war nicht das Wichtigste. Wir haben lauter Geschenke gekriegt, Käse und noch einen Käse und Schnaps und Schinken und und und. Deren Wert ist ja in Geld oft auch nicht recht bemessen.

Antje: Die Schweizer haben sich andererseits geweigert ihr Bild zu schicken, weil sie der Post nicht vertrauen und ihnen das Risiko zu hoch erschien. Und das bei der Schweizer Post! Aber tatsächlich ist ein Bild aus Österreich beim Rücktransport von FedEx falsch geschickt und dann vom französischen Zoll vernichtet worden. Die wollten aber keine 3000 Euro, sondern das Bild wieder haben. Da muss ich jetzt hin und es nochmal neu malen. Als ich das dem Schweizer Bauern erzählte, sagte die: ‚Ich hätt es auch nicht neu gemalt haben wollen, dann ist ja die ganze Geschichte kaputt!‘ Da kam ein sehr profundes Kunstverständnis raus, von der Bedeutung des ganzen Prozesses, über das wir sonst kein Wort verloren hätten. Verstanden haben natürlich alle, dass es hier nicht einfach um ein Tauschgeschäft ging, sondern um viel mehr. Der Geldwert war nicht das Wichtigste. Wir haben lauter Geschenke gekriegt, Käse und noch einen Käse und Schnaps und Schinken und und und. Deren Wert ist ja in Geld oft auch nicht recht bemessen.

Ihr habt einmal alle Bilder auf einmal ausgestellt, aber eigentlich gehören sie natürlich dort hin wo sie entstanden sind – das ist das Gesamtkunstwerk?

Antje: Ja richtig, bei der Secession in Wien, wo wir die österreichischen Bilder ausgestellt haben, mussten wir deshalb sogar extra Kulissen für die Bilder malen. Alleine an der Austellungswand vermittelt sie gar nicht, dass jedes dieser Bilder eben einen ganz bestimmten, eigenen Ort und seine Geschichte hat.

Ich habe durch die Bilder eine ganz besondere europäische Landkarte in mir, auch ganz praktisch. Also, wenn es mal ganz schlimm kommt zum Beispiel, dann wird schon irgendeiner unserer Gastgeber uns nicht verhungern lassen. Aber diese Karte ist natürlich noch unvollständig. Frankreich, Polen, Italien, Spanien, also das soll sich noch lange fortspinnen.

Das Buch mit allen bisherigen Bildern und kurzen Texten eurer Gastgeber kann man kaufen und ansehen. Aber die Videos, kann man die auch irgendwo sehen?

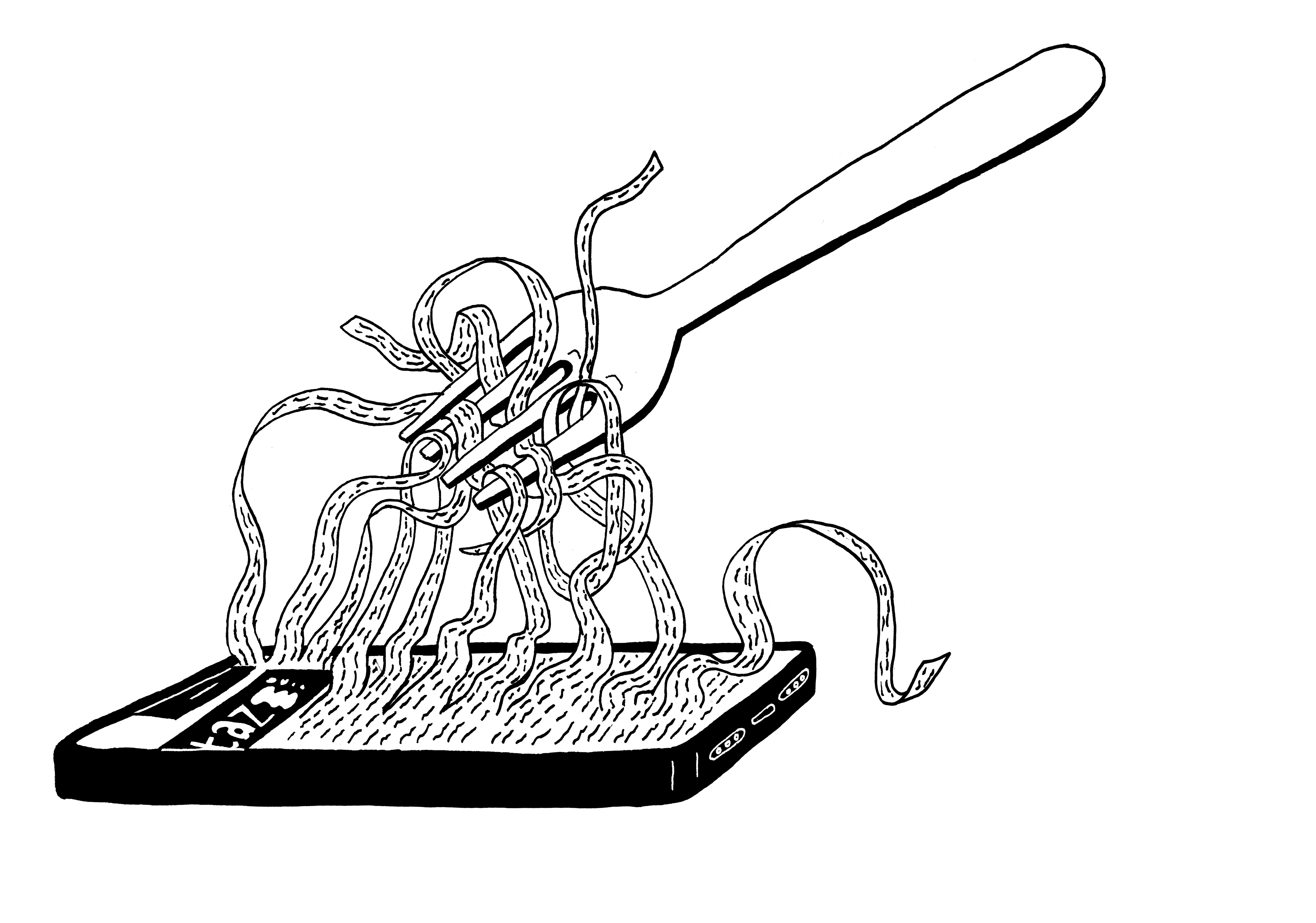

Thomas: Ja, wir haben die natürlich alle da und zeigen sie auch gerne, ganz besonders bei Bauern. Auf youtube ins internet stellen wir sie nicht. Da muss schon der Kontext dabei sein, wie diese Filme entstanden sind. Es sind ja nicht irgendwelche Filme oder Reportagen über Bauern, die man mal nebenbei anschaut. Es muss schon erfahrbar sein, dass die Bauern diese Filme selbst gemacht haben und warum. Wie das genau gehen kann, da sind wir auch offen.