Schon was man gemeinhin über Wappen denkt, ist falsch: Sie sind nicht nur Bilder, sondern auch ihre Beschreibungen, ihre Blasonierungen, sie sind Texte, die deklarieren und vorgeben, wie die Darstellungen der Wappen, die sogenannten Aufrisse, regelhaft zu gestalten sind. Und alle Wappenbeschreibungen sollten kurz, konkret und klar sein sowie vor allem eindeutig und unmissverständlich – doch das sind sie, zumindest im deutschsprachigen Wappenkulturraum, nie gewesen. Wappenbeschreibungen können Missverständnisse nicht ausschließen. Denn Wappen werden seit ihrem ersten Aufkommen mittels Kunst- und Fachwörtern beschrieben, deren Bedeutungen im dauernden „(Un-)Sinn der Heraldik“ teils verloren gegangen, teils unklar oder vage sind.

Die Blasonierungen bedienen die Grundbedürfnisse der Wappenführenden nach Anerkennung, Clan und Identität. Vor ca. 1320 hieß das Beschreiben der Wappen im deutschsprachigen Wappenkulturraum übrigens nicht „blasonieren“, sondern „pruven“, was später die Bedeutung von „schmeichlerisch loben“ annahm: Schon das lässt tief blicken. Und sobald eine Wappenbeschreibung mit ihren Ausdrücken „gepruvt/blasoniert“ wird, schmeichelt das dem hinter dem Wappen stehenden Wappenführenden: ein Hauch von immerwährender Fortdauer der eigenen Existenz soll vermittelt werden. Das schadet der Qualität heraldischer Beschreibungen, so dass manche Wappendarstellungen ihren Wappenbeschreibungen nicht exakt folgen.

Der Zauber von Blasonierungen: Unverständlichkeit

Eine exemplarische, mehrfach von gegenwärtigen Heroldsausschüssen abgesegnete Wappenbeschreibung aus der neueren Fach-/Kunstsprache der Heraldik soll folgen, um verständlich zu machen, um was es in diesem Text geht – und was den Wappenführenden bauchpinselt. Die Beschreibung des zum Beispiel herangezogenen Janka-Wappens in der neueren Fach-/Kunstsprache der Heraldik lautet:

„Gespalten von Silber und Blau, vorn drei silbern-besamte blaue Veilchenblüten pfahlweise, hinten ein nach links gekehrter silberner Stulpenstiefel, pfahlweise durchbohrt von einem gestürzten silbernen Pfeil. Auf dem Blau-silbern bewulsteten Helm mit Blau-silbernen Decken ein golden-bewehrter silberner Basilisk mit gespaltener roter Zunge, pfeilspitzförmigem, mit goldenen Zähnen besetztem Schwanz und blauen Drachenflügeln, mit der rechten Kralle greifend ein geschlossenes blaues Buch mit silbernem Schnitt, belegt mit einer silbernen Veilchenblüte.“

Der Zauber so einer Wappenbeschreibung steckt in ihrer Unverständlichkeit, die zum mehrmaligen Lesen zwingt. Dieser Magie erliegen viele erst dann, wenn sie ein eigenes Wappen führen.

Für Außenstehende sind die Blasonierungen seit ihrem ersten Auftreten bis heute oft Stimmen von undurchdringlichem System. In den heraldischen Fach-/Kunstsprachen finden sich gleichermaßen historisch-tradierte Alltagsbegriffe aus dem hohen Mittelalter, poetische Wörter aus der „Heroldsdichtung“, verquaste Formulierungen in schwerfälligem Kanzleistil aus überlieferten Wappenverleihungen/-briefen/-diplomen, viele misslungene Übersetzungen vor allem französischsprachiger heraldischer Grundbegriffe, unzählige Lesefehler sowie eine Legion von frei erfundenen, verblümten Ausdrücken, die vermeintliche Wappenspezialisten und sonstige „Wappenlaien“, wann es immer es ihnen einfiel, in das Wappenwesen hineindichteten – und die unkritisch übernommen wurden.

Von den Wurzeln zu den Vätern der heraldischen Fach-/Kunstsprachen

Die ersten deutschsprachigen Wappenbeschreibungen stammen von den „Minnesängern“. Zeitgenossen wie Herbort von Fritzlar (dessen Verse wohl zwischen 1190 und 1200 zu datieren sind), Wolfram von Eschenbach (1160/80–um/nach 1220) und Walter von der Vogelweide (um 1170–um 1230) pruvten zwar wie wild über Schilde, Helme, Banner usw., aber ihnen fehlte noch die sich erst später entwickelnden Fach-/Kunstsprachen der Heraldik. Nach den heraldischen Autoren Gustav Adelbert Seyler (1846–1935) und Gert Oswald (1944–1996) war den Minnesängern nicht mal ein spezieller Begriff für das den „Kampfschild“ kennzeichnende wappenmäßige Bild bekannt.

Folgt man der Dissertation über „Spätmittelalterliche Heroldskompendien“ des Historikers Torsten Hiltmann, sind die Voraussetzungen der heraldischen Fach-/Kunstsprache zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert zum großen Teil beim fahrenden Volk zu suchen, „bei altersschwachen Spielleuten, Glücksspielern, Trunkenbolden und anderen Unholden“, aus denen sich im Laufe der Zeit „Persevanten“ und „Herolde“ entwickelten, ohne dass sie von „Wappenkunde“ und „Wappenkunst“ das Geringste verstanden – dafür aber jeden Wappenführenden bei einem Turnier oder im Kampf identifizieren und jede Menge Klatsch über ihn ausbreiten konnten. Erst mit dem Beginn des 14. Jahrhunderts begann nach Hiltmann die allmähliche Institutionalisierung des Heroldswesens, in deren Schlepptau das Bestreben aufkam, die gemeine „Klatsch-Kommunikation“ aufzugeben und die ritterliche Ehre durch eine „zierliche, kunstgemäße Beschreibung“, durch die geschickte Handhabung von heraldischen Fach-/Kunstsprachen in Szene zu setzen – mit der Abirrung, dass sich das Vokabular der Herolde zunehmend nicht mehr auf das unmittelbare Wappen bezieht, wie es auf der Heerfahrt oder im Turnier auf dem wirklichen Kampfschild geführt wurde, sondern auf ein „Wappenabbild“, wie es uns in der Malerei, auf dem Papier oder auf einem anderen mittelbaren Träger entgegentritt.

Väter einer heraldischen Fach-/Kunstsprache im deutschsprachigen Wappenkulturraum sind beispielsweise ästhetisierende Publizisten wie der österreichische Herold und Spruchdichter Peter Suchenwirt, dessen Schaffensperiode zwischen 1347/49 und 1395 liegt, oder der bedeutende Kirchenpolitiker Felix Hemmerlin (um 1388/89–1458/61); zu den Vätern anderer Wappenkulturräume gehören dagegen Rechtsgelehrte, wie der italienischsprachige Bartolus de Saxoferrato (um 1313–1357) oder die französischsprachigen „Wappenkundler“ Honorat Bovet (um 1345/50–1409/10) und Clément Prinsault (15. Jh.). Letzterer zählt zu den ersten Autoren überhaupt, die einen heraldischen Leitfaden verfassten (Un Traité de blason; „Traktat über Blasonierung“). Natürlich kann man zahlreiche andere „Väter der heraldischen Fach-/Kunstsprachen“ anführen (Claes Heinenzoon, um 1345–1414; Johannes Rothe, um 1360–1434 etc. pp.).

Babylonische Sprachverwirrung

Wer denkt, dass aus der Indifferenz zwischen Minnesängern, Spielleuten, sich etablierenden Herolden, frühen und schreibenden Wappentheoretikern spätestens am Ende des 15. Jahrhunderts „eine einzige und einheitliche“ europäische Fach-/Kunstsprache für Wappen herauskam, geht fehl.

Genauso wie es unterschiedliche Wappenkulturräume gab, entstanden unterschiedliche Fach-/Kunstsprachen des Wappenwesens. Eine „Babylonische Sprachverwirrung“, die bis heute anhält, war zu diesem Zeitpunkt bereits Realität. Über Wappen redet man bis heute in soziokulturellen Sprachblasen. Man doziert mit je eigener „historischer Kultursprache“ über sie. Als der direkte Zusammenhang zwischen der Wappenkultur und dem ursprünglichen heraldischen Kriegswesen, Hofleben und Turnierwesen verloren ging, traten beispielsweise nur im deutschsprachig geprägten Wappenkulturraum zwei ganze neue Fach-/Kunstsprachen-Akteure auf die Bühne: die Holzpfalzgrafen und die kaiserliche Reichshofkanzlei. Sie führten bei der Ausstellung von Wappenbriefen oder Wappen-/Adelsdiplomen einen ganz und gar eigentümlich schwülstigen „Kanzleijargon“ ein, der wenig bis gar nichts mit dem vergangenen heraldischen Sprachgebrauch zu tun hatte und sich signifikant von den Wappenbeschreibungen anderer Wappenkulturräume wie den romanischen unterscheidet.

Der Mut und/oder der Wille, eine einheitliche heraldische Sprache zu entwickeln, blieb aus. Stattdessen scheinen damals wie heute nur Wenige daran zu denken, aus der Lingua franca des Mittelalters oder aus der lateinischen Sprache eine gemeinsame logisch-formale Fach-/Kunstsprache für Wappen abzuleiten. Dass sich die deutschsprachige heraldische Fach-/Kunstsprache elementar von der englisch- und der französischsprachigen unterscheidet und alle drei in weiten Teilen zueinander „inkompatibel“ sind, ist bis heute Fakt.

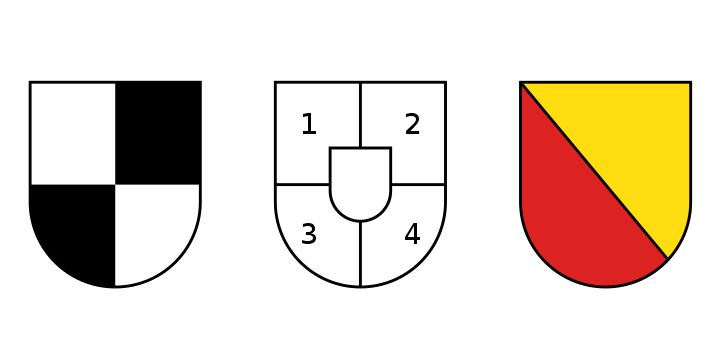

Beispielsweise wird auch im 21. Jahrhundert im deutschsprachigen Wappenkulturraum bei „mehrfacher Spaltung eines Wappenschildes“ in der Wappenbeschreibung die Anzahl der „Teilungslinien“ gezählt, im englisch- und französischsprachigen dagegen die Anzahl der durch die Spaltung entstandenen „Farbflächen/Plätze“, so dass sich die Zuordnungen um je eine Stelle verschieben. Gert Oswald schreibt 1984: „Für die gesamte romanische Welt und England war die französische Kunstsprache grundlegend. Schon im 13. Jahrhundert fest gestaltet, hat sie sich in Frankreich und England bis in die heutige Zeit kaum verändert. Anders dagegen verhielt es sich im deutschsprachigen Raum. Hier war die heraldische Kunstsprache stets das Stiefkind des Wappenwesens und befand sich zeitweilig in einem chaotischen Zustand.“ – Nur „zeitweilig“ in einem chaotischen Zustand? Da irrte Oswald. Nun gibt es natürlich nicht nur die Fach-/Kunstsprachen der drei genannten Wappenkulturräume, sondern etliche mehr, alle mit speziellen Eigentümlichkeiten der je eigenen Wappentradition, was die Unordnung der heraldischen Fach-/Kunstsprachen untereinander nicht verkleinert.

Was der Zeitgeist mit Partizipien und Adjektiven zu tun hat

Man könnte auf die Idee verfallen, dass zumindest die „Wappenliebhaber“ im deutschsprachigen Wappenkulturraum unter sich die gleiche Kunstsprache sprechen, aber auch das ist nicht der Fall. Wer „das Heraldische“ verstehen will, kommt nicht umhin, neben der Region stets den jeweiligen Zeitgeist eines Wappenkulturraums, seine Chronologie sowie künstlerische und literarische Freiheiten mitzudenken. So ein einfaches Wort wie „geteilt“ beispielsweise verwendete Philipp Jacob Spener (1635–1705), der als Begründer der wissenschaftlichen Heraldik im deutschsprachigen Wappenkulturraum gilt, im 17./18. Jahrhundert sowohl für „senkrechte Spaltungen“ als auch für „waagerechte Teilungen“; der Wappentheoretiker Maximilian Gritzner (1843–1902), der ein Standardwerk zur deutschsprachigen heraldischen Terminologie des 19. Jahrhunderts verfasste, hielt davon rein gar nichts – und schon kam es dazu, dass bis ins 21. Jahrhundert Wappenkundige den Begriff „geteilt“ nur noch für waagerechte („horizontale“, „quergeteilte“) Teilungen verwendeten und Speners Sprachgebrauch für heutige Blasonierungen obsolet ist. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass scheinbar verständliche Partizipien und Adjektive wie „geteilt“, „gespalten“, „entwurzelt“, „erhöht“, „feuerspeiend“, „gekreuzt“, „begleitet“, „verschränkt“ usw. in unterschiedlichen Wappenbeschreibungen je nach historischen und regionalen Kontexten etwas völlig anderes bedeuten. Dementsprechend wurden in der Vergangenheit die mit diesen Merkmalen bestimmten historischen „Wappenfiguren“ mal so, mal anders aufgerissen, je nachdem, wie ein Wappenkünstler eine Beschreibung interpretierte.

Vage Oberbegriffe

Ähnliches gilt in der Früh- und Blütezeit des Wappenwesens (ca. 12. bis 15. Jahrhundert) für Subjektive (bevorzugt, wenn sie Oberbegriffe sind). Wann immer damals in der Blasonierung ein einfacher Oberbegriff verwendet wurde (Berg, Rinken, Hund, Mauer), so war für die Praxis damit wenig bis gar nichts gesagt. Die „Mauer“ von ein und demselben Familienwappen wurde beispielsweise mal mit Zinnen, mal ohne diese gestaltet, teils mit Mauerwerk, teils ohne dieses, hier mit Schild-/Feldrandberührung, dort ohne. Man kann das Phänomen, dass mit Oberbegriffen bezeichnete Wappenfiguren damals eher selten exakt gleich aufgerissen wurden, sondern gewöhnlich mit Abweichungen anhand der historischen Originalquellen und der überlieferten Wappendarstellungen zu etlichen uradligen Geschlechtern leicht nachweisen.

Für die Wiedererkennung eines Wappens war es teilweise nicht wesentlich oder sogar ohne Bedeutung, ob ein „Hund“ beispielsweise als Bracke, als Windhund oder als Rüde im Wappen erscheint, ob er ein rotes, eine goldenes oder gar kein Halsband trägt, ob er „laufend“, „aufrecht“, „liegend“ oder anders dargestellt wird. Solche Ausschmückungen und grafischen Detailspielereien waren zu Zeiten des lebendigen Wappenwesens keine wichtigen Unterschiede. In den Quellen wechselte man sogar zwischen domestizierten und wilden Hunden. So erscheint im Wappen der Truchseß von Baldersheim je nach Wappenaufriss im Schild ein (aufspringender) Windhund oder ein (sitzender) „Fuchs“.

Es scheint fast so gewesen zu sein, als ob die Urheber der Wappenbücher ihre ganze Fertigkeit dareinsetzten, jeder Wappendarstellung eine geringfügige eigene Note beizugeben (eine Art „Wappenkünstlerwasserzeichen“). Essenziell scheint damalig nur die Gestaltung in einem weiten Sinn zu sein. Die kleineren, individuellen Unterschiede bei Wappenabbildungen werden von vielen heutigen Wappenforschern komplett ausgeblendet. Bis dato gibt es in den Fach-/Kunstsprachen der Heraldik keine dezidierten Vokabeln für Detailunterschiede. Man hält an dem Credo der Autoren der heraldischen Terminologien des 19./20. Jahrhunderts fest. Es lautet, dass beim Blasonieren nur die unveränderlichen Bestandteile eines Wappens zu beachten sind – mit dem Ergebnis, dass die einzigartigen, kunsthistorischen Detailaspekte der Wappendarstellungen bis heute in der Literatur sträflich vernachlässigt werden.

Altbackene und verschollene Ausdrücke sowie „Dinge, die es nicht gibt“

Schwierig wird es für Leser von Wappenbeschreibungen, wenn in den Blasonierungen historische Ausdrücke vorkommen, die heute nicht mehr bekannt sind – und die Wappentheoretiker weder einheitlich, noch schlüssig festgelegt haben. Beispiele sind Ausdrücke wie „zetal gehalbet“, „überzwerch“, „betagleuchtert“, „gekerbt“, oder „Rundspitzlein“. Die vielen uneinheitlichen und unbrauchbaren nachgeschobenen Deutungen und Erklärungen der uralten Vokabeln gleichwie der Redensarten in den Wappenbriefen des 16./17. Jahrhunderts durch spätere Heraldikexperten zeigen, dass diese mit solch antiquierten Ausdrücken ebenfalls nicht viel anzufangen wussten.

Was beispielsweise die Worte „Groyr“ und „Krayir“ bei Wolfram von Eschenbach und bei anderen „Wappendichtern“ bedeuten, weiß vorderhand niemand mehr zweifelsfrei zu sagen – auch wenn es nicht an wirren und haltlosen Spekulationen fehlt, diese Ausdrücke auszulegen. Nun bleiben die heraldischen Sprachen aber nicht auf halber Strecke stehen. Verschollenen Worten einen Sinn unterzuschieben, den sie womöglich nie hatten, ist nur ein Anfang. Lexeme für völlig Unbekannte Gegenstände ist ein folgerichtiger zweiter Paukenschlag.

Beispielsweise kennt die heraldische Terminologie die sogenannte Wappenfigur „Schafzange“ – ein solches Bändigungswerkzeug ist aber in der Wirklichkeit nicht nachgewiesen. Wozu auch? Schafe muss man nicht mit einer „Schafzange“ bändigen, um sie zu scheren.

Die Schafzange ist kein Einzelfall. Es lassen sich zahlreiche weitere anführen. Doch schon Curt Oswalt Edler von Querfurt (1826-1886) erkannte im 19. Jahrhundert: „Alle, noch so verschrobenen und praktisch gar nie und nirgend zu verwerthenden Ausgeburten pseydo-heraldischer Scribenten hier in Reihe und Glied aufmarschieren lassen zu wollen, wäre jedoch ein ebenso unsinniges, als unmögliches Unternehmen.“

Die „Heiligen der Heraldik“ und ihre Kritiker

Die spezifisch deutsche Wortbildung „Heraldiker“ (später auch „Heraldikerin“) im Sinne eines Wappenkundigen, der sich mit der heraldischen Fach-/Kunstsprache auskennt, wandelte sich im Laufe der Geschichte. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Ausdruck eine negative Konnotation, die sich auch auf die „Dogmen“ (heraldische Regeln) als Produkte der Heraldiker-Arbeit bezieht. Zu dem negativen Bild haben Autoren beigetragen, die man heute selbst als „Heraldiker“ bezeichnet. Neben Querfurt übte 1855 beispielsweise Otto Titan von Hefner (1827–1870) heftige Kritik an nahezu allen, die vor ihm mit der deutschsprachig geprägten Fach-/Kunstsprache der Heraldik arbeiteten.

So polemisierte er gegen die sogenannten „Heiligen der Heraldik“, das sind neben Spener vor allem Johann Anton Kroll von Freyen alias Rudolphi (1666–1749), Martin Schmeitzel (1679–1747), Johann Paul Reinhard (1722–1779), Sebastian Jacob Jungendres (1684–1765), Johann Wolfgang Trier (1686–1750), Johann Christoph Gatterer (1727–1799), Johann Christian Siebenkees (1753–1841) und andere mehr, die nach Hefners Überzeugung von „falschen heraldischen Standpunkten“ ausgingen und deren heraldische Schlüsse und Sätze daher seiner Meinung nach unrichtig waren; er diffamierte die „Heraldiker der alten Schule“, das sind nach Hefner die sogenannten „jetzigen Heraldiker“, seine Zeitgenossen, darunter vor allem „Christian Samuel Theodor Bernd (1775–1854) & Consorten“, Leopold von Ledebur (1799–1877), Rudolf von Stillfried-Rattonitz (1804–1882), Oskar Göschen alias „Pusikan“ (1823–1900), Eduard Freiherr von Sacken (1825–1883), Carl Mayer von Mayerfels (1825–1883), George Adalbert von Mülverstedt (1825–1914), Ludwig August Clericus (1827–1892) und viele andere mehr, die er als „Nachbeter der Heiligen der Heraldik“ anredete; außerdem verachtete Hefner die „Dilettanten und Jockey Club-Heraldiker“, das sind seiner Meinung nach die „Pfuscher“, die über keine theoretische und praktische heraldische Bildung verfügten und verfügen, sich selber aber als „Kenner der Heraldik“ bezeichnen.

In der Gegenwart kann man nur staunen, mit welcher Inbrunst Autoren wie Querfurt und Hefner an den „heraldischen Ästen“ sägten, auf denen sie selbst saßen. Sicherlich: Ihre Werke sind ein stückweit aus einer kritischeren Perspektive verfasst. Doch frei vom Ballast einer überkommenen, männerdominierten heraldischen Terminologie sind sie nicht. Im Subtext und im Zeithorizont des 19. Jahrhunderts befangen, jubeln Querfurt und Hefner ihren Lesern eine „Lingua ignota“ persönlicher Couleur unter, die an vielen Stellen genauso unwissenschaftlich ist, wie die „unbekannte Sprache“ der Hildegard von Bingen (1098-1179) es im Mittelalter war. Der fruchtbarste und kenntnisreichste aller heraldischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, Gustav Adelbert Seyler, bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt, dass Hefner die „heraldischen Gegner“ nur konstruierte, um sie als negative Folie für die Überlegenheit seiner eigenen heraldischen Sprache auszunutzen (was in einem gewissen Sinn wohl auch für Querfurt gilt).

Die eigens für Wappen konstruierten Fach-/Kunstsprachen sind rein „männlicher Natur“. Geschlechtergerechte Formulierungen gibt es darin nicht oder haben darin eine eher „unheraldische“ Geltung. Männer haben die heraldischen Fach-/Kunstsprachen erfunden, Männer pflegen sie seit Jahrhunderten, Männer sprechen, schreiben, deklinieren und konjugieren sie nach je eigenem Belieben. Heraldische Fach-/Kunstsprachen sind „Codes“ von Männern für Männer, selbst wenn etwa ab dem 19. Jahrhundert auch andere Geschlechter hier und dort Einfluss auf die heraldischen Fach-/Kunstsprachen nehmen.

Heraldik zur Zeit des Nationalsozialismus

Ein dunkles, entsetzliches Kapitel der heraldischen Fach-/Kunstsprachen soll nicht verschwiegen werden. Es hat mindestens zwei Namen: den Abteilungsleiter im Rasse- und Siedlungshauptamt der SS Kurt Mayer (1903–1945) und den völkisch-antisemitischen Politiker Bernhard Koerner (1875-1952). Ersterer wurde 1934 von den Mitgliedern der ältesten heraldischen Fachgesellschaft Europas, dem „Verein für Heraldik Herold“ in Berlin zum Vorsitzenden gewählt (1939 Ehrenmitglied); letzterer war von 1896 bis 1953 Mitglied des gleichen Vereins (1933–1952 Ehrenmitglied). Beide waren auch Mitglieder des „Roland“, eines Vereins zur Förderung der Stamm-, Wappen- und Siegelkunde, der 1945 durch die Sowjetische Militäradministration in Deutschland aufgelöst wurde. Beide waren willfährige Nazischergen, die die heraldische Kunst-/Fachsprache im deutschsprachigen Wappenkulturraum mit „Gleichschaltung“ und deutsch-völkischer Ideologie überzogen. Insbesondere die wissenschaftlich unhaltbaren, durch Guido List (1848–1919) beeinflussten Hypothesen von Koerner, die er in seinem Hauptwerk „Handbuch der Heroldskunst“ schon 1920 aufstellte, waren reine Fantasie. Vereinfacht gesagt täuschte er vor, dass die meisten altüberlieferten Wappen auf altgermanischen Runenschriftzeichen basieren. Es ist vor allem dem „Wappenhandwerker“ Otto Hupp (1859–1949) zu verdanken, dass die schier unzähligen irreführenden Behauptungen Koerners in der Fach-/Kunstsprache der neueren Heraldik nicht wirklich Fuß fassen konnten. In seinen nicht grundlegenden, aber ergötzlichen Schriften „Wider die Schwarmgeister“ widerlegte Hupp nicht nur Koerner, sondern auch andere „heraldische Irrlehren“ (Koerner verklagte Hupp daraufhin wegen Beleidigung, verlor den Prozess allerdings).

Tradition, Kritik, Andersdenken und neue Offenheit

Mit Gritzner, Querfurt, Hefner, Hupp, Seyler et al. kam ein stückweit gesunder, wissenschaftlicher und kritischer Menschengeist in die Fach-/Kunstsprachen des deutschsprachigen Wappenkulturraums. Die Expertisen dieser Heraldiker wurden durch „kongeniale heraldische Außenseiter“ wie Ralf von Retberg (1812–1885), Konrad Fischnaler (1855–1941) und andere Bienenfleißige herausgefordert und ergänzt. Abseits vom heraldischen Mainstream reflektierten die Einzelgänger Unzulänglichkeiten im bisherigen Sprachgebrauch und ersetzten allgemein eingeführte und verstandene heraldische Bezeichnungen durch neue, manchmal allerdings noch merkwürdigere Konstrukte. Die von Fischnaler in seinem „Wappenschlüssel“ verwendete heraldische Terminologie unterscheidet sich beispielsweise mit einem eigenen Vokabular und einer eigenen, inhärenten Semantik, Logik und Wappensystematik beträchtlich von den bis dahin im deutschen Sprachraum bevorzugten heraldischen Fachsprachen.

Den heraldischen Traditionalisten waren die merkwürdigen Eigenbrötler mit ihrer je eigenen „Wappensprache“ oft suspekt. Sie brachten aber gegen die Ansätze, die in den nonkonformen Werken entwickelt wurden, kaum gewinnende Argumente vor, sondern zumeist nur bissige Polemik. Im Grunde ahnten viele, dass es mit der uneinheitlichen Terminologie im deutschsprachigen Wappenkulturraum so nicht weitergehen konnte. Das Bewahren der unveräußerlichen traditionellen heraldischen Fach-/Kunstausdrücke einerseits und die notwendigen terminologischen Anpassungen andererseits, die einer modernen heraldischen Fach-/Kunstsprache der Heraldik Rechnung tragen würden, blieben jedoch aus. Ein großer Teil der heraldischen Literatur des 20. Jahrhunderts kaute weiter auf veralteten heraldischen Erkenntnissen und ewiggestrigen Fach-/Kunstausdrücken herum, ohne deren Etymologie zu analysieren und historisch einzuordnen. Der Inbegriff des Wiederkäuens für diesen Zeitraum ist zweifellos die 135 Jahre alte „Wappenfibel“, ein „kleines Werkchen“ von Adolf Matthias Hildebrandt (1844–1918), welches manchmal zur „Wappenbibel“ erklärt wurde; im 20. Jahrhundert wurde es unter den Fittichen des Vereins für Heraldik, dem Herold in Berlin wiederholt herausgegeben, wobei zahlreiche Epigonen Hand anlegten, um Hildebrandts einfache „Fibel“ weiter und weiter aufzublähen. Das Geflecht der vielen Zuarbeiter, die dem Werk ihren eigenen Geist aufprägten, tat ihm nicht gut.

Noch die 19. Auflage aus dem Jahre 2002, die unter dem Titel „Handbuch der Heraldik. Wappenfibel“ veröffentlicht wurde, war voll mit borniert-antiquierten, starrsinnigen, teilweise diskriminierenden persönlichen Bewertungen aus der Feder von „heraldischen Koryphäen“ wie Ottfried Neubecker (1908–1992) und Jürgen Arndt (1915–1998), um nur zwei von vielen zu nennen, die mit Feuer und Schwert ein einseitiges heraldisches Freund-Feind-Denken in die „Heraldikwelt“ hinausposaunten (zum Beispiel hier der Verein Herold und seine Mitglieder als die einzigen „Wächter der heraldischen Wahrheit“ – versus dort das personifizierte Böse, das „Un- oder Paraheraldische“, d. i. alle anderen, die sich mit dem Wappenwesen beschäftigen). Erst die umstrukturierte, teilweise umformulierte und ergänzte 20. Auflage des Werkchens, die im Jahre 2017 unter dem Titel „Wappen. Handbuch der Heraldik“ von Ludwig Biewer (* 1949) und Eckart Henning (* 1940) herausgegeben wurde, fällt durch eine weniger apodiktische beziehungsweise durch eine neutralere, wertungsfreiere und konziliantere heraldische Grundhaltung auf – auch wenn die Autoren in dem Werk viele essenzielle Entwicklungen im deutschsprachigen Wappenkulturraum und außerordentliche neue digitale Heraldikprojekte et cetera aus welchen Gründen auch immer totschweigen oder ihnen keinen Platz einräumen.

Einen wichtigen Puzzlestein und eine Pionierarbeit für die Harmonisierung der heraldischen Fach-/Kunstsprache im deutschsprachigen Wappenkulturraum erschuf der Verein Herold unbestreitbar mit seiner „Wappenbilderordnung“ (WBO), die er 1990-1996 herausgab. Aber auch diese Wappensystematik ist mittlerweile 26 beziehungsweise 32 Jahre alt; sie war von Anbeginn eine burleske Parodie des 20. Jahrhunderts auf das Werk „Grundsätze der Wappenkunst“ von Maximilian Gritzner aus dem 19. Jahrhundert und weit entfernt davon, sich den Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu stellen. Statt systematisch-strukturiert Vokabeln für eine neuzeitliche Fach-/Kunstsprache zu entwickeln, logisch-syntaktische Generallinien für vergangene und zukünftige Heroldsbilder und gemeine Figuren herauszuarbeiten und etymologische, semantische und anachronistische Widersprüche im Gebrauch der vorhandenen Wappenbeschreibungen im Detail sichtbar zu machen, hielten die Autoren der WBO an den vermeintlich sicheren „Wahrheiten“ Gritzners fest, obwohl dessen heraldische Terminologie wiederholt auf irrigen Annahmen seiner und früherer Zeiten beruht: Eine Schafzange ist eine Schafzange, ist eine Schafzange – und deswegen ist sie eben unter der Nr. 9523 in der Wappenbilderordnung des Herold als landwirtschaftliche Wappenfigur zu finden.

Ausblick

Was das 21. Jahrhundert anbelangt, so sind zum Glück viele Grabenkämpfe heraldischer Protagonisten überwunden, die im 20. Jahrhundert und davor die heraldischen Diskussionen bestimmten (darunter auch jene über die Fach-/Kunstsprachen des Wappenwesens). Viele Personen – seien sie nun Mitglieder in einem oder mehreren heraldischen Vereinen, seien sie Wissenschaftler in der (kunst-)historisch-akademischen Welt oder seien sie Einzelkämpfer für die Sache der Heraldik – pflegen regen Austausch untereinander, treffen sich auf Veranstaltungen und ringen in einigen Projekten gemeinsam darum, die heraldischen Fach-/Kunstsprachen auf ein höheres, systematisches und fortschrittliches Level zu heben. Das Zeitalter der abgeschotteten Wappen-Datenbankbunker und separierten Stand-alone-Lösungen des 20. Jahrhunderts geht – und das ist auch gut so – allmählich seinem Ende entgegen. Bei aller Anerkennung für die herausragenden digitalen Wappendatenbank-Projekte von Bernd Riechey, Franz-Dietrich Freiherr von Recum und anderen mehr sowie bei aller Würdigung der vielen digital vorliegenden proprietären Siegel-/Handschriften-, Bild- und Objektkatalog-Sammlungen muss man auch festhalten: In einer Zeit des digitalen Umbruches und der KI-Umwälzungen überzeugen nur jene Projekte, die mit den immer wieder dynamischen Veränderungen der Digitalisierungslandschaft mithalten und über offene, frei zugängliche, wohldefinierte und standardisierte Schnittstellen verfügen.

Von den sich abschottenden, äußerst unspezifischen und inkohärenten „Solo-Datenbanksilos“ der Vergangenheit sind im Cloudzeitalter nicht unbedingt die notwendigen innovativen Impulse zu erwarten, mit denen die Komplexität der Heraldik, die Diversität und die Menge der Wappen/Quellen und Repositorien erschlossen werden könnten. Gefragt sind für Mensch und Maschine verständliche, formalisierte, dezentrale, interoperable und interdisziplinäre Lösungen, mit denen die sprachlichen Barrieren überwunden werden können, die durch die Begrifflichkeiten der verschiedenartigen Wappenbeschreibungen gegeben sind. 2017/2018 statuierte Hiltmann in dem Vortrag „Wappen und Semantic Web – Neue Methoden für alte Quellen“, dass es keine einheitliche Standards oder Spezifikationen zur „angemessen Erfassungen von Wappen“ insbesondere „hinsichtlich der Beschreibung der Wappenbilder selbst“ gibt. Seine Vision: Einen allgemeingültigen Wappenbeschreibungsstandard zu schaffen, basierend auf „Semantic Web Technologien“, „Linked data“ und „Ontology engineereing“. Heraldische Informationen und Wappen will man nicht mehr textlich beschreiben, sondern mittels einer Ontologie konzeptionell und maschinenverständlich erfassen, damit sie über verschiedene Quellen hinweg miteinander verbunden, gemeinsam abfragbar und analysierbar sind und am „Frontend“ selbst Nutzern zugänglich gemacht werden können, die über kein heraldisches Spezialwissen verfügen. Vereinfacht gesagt: Die heraldischen Fach-/Kunstsprachen, die auf natürlichen Sprachen aufbauen, sollen digital nachgestellt werden, wodurch unter anderem zahlreiche neue Möglichkeiten für eine „kulturwissenschaftliche/quantitative“ Heraldik entstehen.

Vier/Fünf Jahre nach Hiltmanns Vision scheint ihre Umsetzung – zumindest die Verfügbarmachung für ein breites, heraldisch interessiertes Publikum – immer noch in den Kinderschuhen zu stecken. Womöglich besteht eine große Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Der Autor des vorliegenden Beitrags arbeitete außerhalb der Heraldik an diversen Projekten mit ähnlich anspruchsvollen, objektorientierten Ansätzen. Oft scheiterten diese an schlechter Datenqualität (SISO – Shit in, shit out). Schlechte Datenqualität führt zu einer fehlerhaften Analyse, die wiederum zu falschen Expertisen führt. Unbestritten ist wohl, dass die Datenmengen, mit denen wir es im Bereich Wappenwesen zu tun haben, zwar vorliegen, dass sie aber gigantisch und unstrukturiert sind. Durch die Datenverfügbarkeit allein ergibt sich jedoch keine intelligente Erfassung. Einerseits bedarf es der richtigen Fragen – anderseits ist heraldisches Fachwissen unabdingbar, um Wappendaten für die Semantic-Web-Vision überhaupt nutzbar zu machen, um die wichtigen und die scheinbar unwichtigen Wappenobjekte/Wappeneigenschaften voneinander zu unterscheiden und sie hierarchisch und semantisch korrekt zu annotieren. Und da liegt der Hase im Pfeffer: Soll das Projekt ein Erfolg werden, ist es vermutlich notwendig, für alle vorhandenen Daten heraldische, sinnvolle Klassen/Subklassen gleichwie heraldisch-zweckmäßige Triples zu modellieren; alle Stammdaten müssen – unabhängig von ihren Quellen – mit „heraldisch-richtigen“ Annotationen angereichert werden. Einmal Anreichern und Erfassen genügt aber nicht. Auch konzeptionelle und maschinenverständliche Daten und vorhandene Annotationschemata müssen beständig weiter gepflegt und aktualisiert werden, sonst baut sich eine potentielle Datenqualität nach kurzer Zeit automatisch ab und „Datenleichen“ oder versehentliche „falsche Annotationen“ führen unvermeidlich zu unsinnigen Abfrageergebnissen.

Doch wer soll diese Arbeit machen? Wenn es hochkommt, gibt es gefühlt in Deutschland vielleicht hundert heraldische Experten (vermutlich weniger), die über das notwendige Fachwissen für diese Arbeiten verfügen. Dagegen stehen Millionen von heraldischen Informationen, die alle erfasst und gepflegt werden müssen, ohne die Integrität oder Authentizität der ganzen Datenverknüpfungen zu korrumpieren. Hierfür fehlen also Kapazitäten, Gelder und Expertise.

Als Ergebnis bleibt: Solange eine „Konzeptualisierung der Wappen“ nicht mit einer ergonomischen Benutzeroberfläche online allen Heraldikinteressierten zur Verfügung steht, sind sie auf Brückentechnologien angewiesen. Zum Glück gibt es heute immer mehr offene heraldische Projekte, die sich um die Förderung der heraldischen Fach-/Kunstsprachen bemühen, darunter beispielsweise der „Finnish Thesaurus and Ontology Services (finto)“, die Seite des Heraldikers Bernhard Peter, die Seite von Steen Clemmensen mit der herunterladbaren Access-Wappendatenbank, Fischnalers Wappenkartei im Tiroler Landesmuseum und zahllose heraldische Wikis wie jene von Herbert Stoyan (siebmacherwiki, rietstapwiki und burkewiki), dann das Wiki Heraldry of the world, das Wappenwiki et cetera. Es gibt diese offenen Projekte und man kann mit ihnen jeden Tag weiterführende heraldische Forschungen betreiben, wie sie noch vor kurzem undenkbar waren.

Der Autor dieses Beitrags ist Gründer und Betreiber des Heraldik-Wiki, einer heraldischen Informationssammlung aus freien Inhalten. Mehr Informationen sind unter www.heraldik-wiki.de zu finden.