Das Beste, was ich über die Jugend von heute sagen kann ist, dass ich mir Sorgen um sie mache. Das ist doch mal etwas Normales, dass sich die mittelalte Generation Sorgen um die Jugend macht. Aber sonst?

Im Magazin der Süddeutschen Zeitung haben sie Fotografien gezeigt von Jugendlichen, deren Idol der CSU-Außenminister Karl Theodor zu Guttenberg ist. Nun bin ich ja ein großer Freund des Zeichners Manfred Deix, ein böser Österreicher, der immer feiste Spießbürger in unmöglichen Posen des Daseins gezeichnet hat. Aber diese Fotos waren so, dass sich der Deix wahnsinnig geärgert haben muss über den Aufwand, den er immer mit Pinsel und Staffelei getrieben hat, wo er heutzutage einfach nur ein paar bayerische Jugendliche knipsen müsste. Jugendliche, die Lodenjacken und Steckfrisuren tragen und aktiv in ihrer Jungen Union mitarbeiten.

In der Zeitung haben sie jetzt geschrieben, das sei die Gegenkultur von heute, darüber regen sich die Eltern wieder auf, was – siehe mein Fall – natürlich stimmen kann. Natürlich kann man auch Widerspruch durch Überangepasstheit hervorrufen bei den Generationen, deren Jugend durch Unangepasstheit geprägt war. Aber war es das gewesen? Ist das nicht so ähnlich, als würde ein zum Tode Verurteilter die Henker dadurch austricksen, dass er sich kurz vorher selbst tötet? Irgendwie auch eine Art, persönliche Freiheit zu leben, aber eben auch herzzerreißend sinnlos.

Vielleicht ist es an der Zeit, langsam die Arbeit am Abschlussbericht zu den Jugendkulturen anzufangen. Deren Anfänge waren die studentischen Burschenschaften, die sich schon hundert Jahre vor dessen Verwirklichung für „Deutschland einig Vaterland“ einsetzten. Dass die Burschenschaften heute sehr konservativ sind, kann nicht verwundern und soll nicht ablenken. Wenn man etwas Frisches konserviert, darf man sich nicht wundern, ein paar hundert Jahre später Konserviertes in der Dose zu finden.

Den eigentlichen Anfang nahmen die Jugendkulturen nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. Die Rocker waren in ihrer Kleidung noch deutlich an Uniformen angelehnt, die 1948 gegründeten Hell Angels entlehnten ihren Namen einer Flugstaffel der US Air Force, in der ein Gründungsmitglied im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte. So militärisch die Rocker auch waren, symbolisierten sie doch das Ende der Menschen als Teil ihres Nationalkörpers. Die Staaten der Welt hatten gerade gegeneinander den schrecklichsten Krieg verloren, die jungen Menschen konnten sich nicht mehr vorstellen, für abstruse Ideale in den nächsten Krieg zu ziehen. Nationalismus und Patriotismus wurden zugunsten individueller Freiheiten aufgegeben.

Die Mods verkörperten in den Sechzigerjahren die individuelle Aufstiegschance des Individuums im Gegensatz zu einem fest gefügten System von Adel oder Stallgeruch, das über obere oder untere Klassenzugehörigkeit entschied. Dazu passten die Sozialdemokratie und die sozialen Marktwirtschaften der Welt.

Jetzt war vieles geklärt: Das Individuum konnte sich selbst verwirklichen und dadurch einen Aufstieg schaffen. Dafür musste es nur ein paar gesellschaftliche Normen befolgen. Die Hippies stellten dann die protestantische Ethik von Ora et Labora, die angebliche Notwendigkeit ewiger Verdrängungswettbewerbe und die Notwendigkeit sexueller Konventionen in Frage. „Tune in, drop out“, hieß es. Man nahm Drogen und machte einfach mal gar nichts, außer sich seinem erweiterten Bewusstsein hinzugeben.

Doch wie frei das Individuum sich auch immer fühlte, letztendlich blieb es doch vor allem ein im Kapitalismus funktionierender Konsument. Diese Konvention griff die Punkbewegung mit ihrer radikalen Verweigerung von Schönheit, Normalität und Zukunft auf, wenn auch selbst der Punk letztlich gierig vom Meer des Konsumismus verschluckt wurde.

Die vermutlich letzte Jugendbewegung war dann Techno, eine Bewegung, die interessanterweise die Ziele ihrer Vorgänger radikal in Frage stellte. Zunächst wurde der Konsum begrüßt: Markenkleidung, teure Getränke, teure Clubs, Türsteher waren gut. Dann wurde die Individualität verabschiedet: Es kam nicht mehr darauf an, eigene Lieder zu schreiben, tagelang im Proberaum zu verbringen. Nein, Stars waren die Plattendreher, die Mixer der Musik von anderen. Es ging auch nicht mehr darum, sein Bewusstsein mit Drogen zu erweitern. Es ging darum, Drogen wie Medikamente, nicht selten auch gemeinsam mit Medikamenten einzunehmen, um den Zustand zu erreichen, den der Doktor verordnet hatte, um angepasst zu sein an die Disko, in der man tanzen wollte, den Leistungssex, den man zusammenbumsen wollte, und am Montagmorgen noch an die Arbeit, die man leisten wollte.

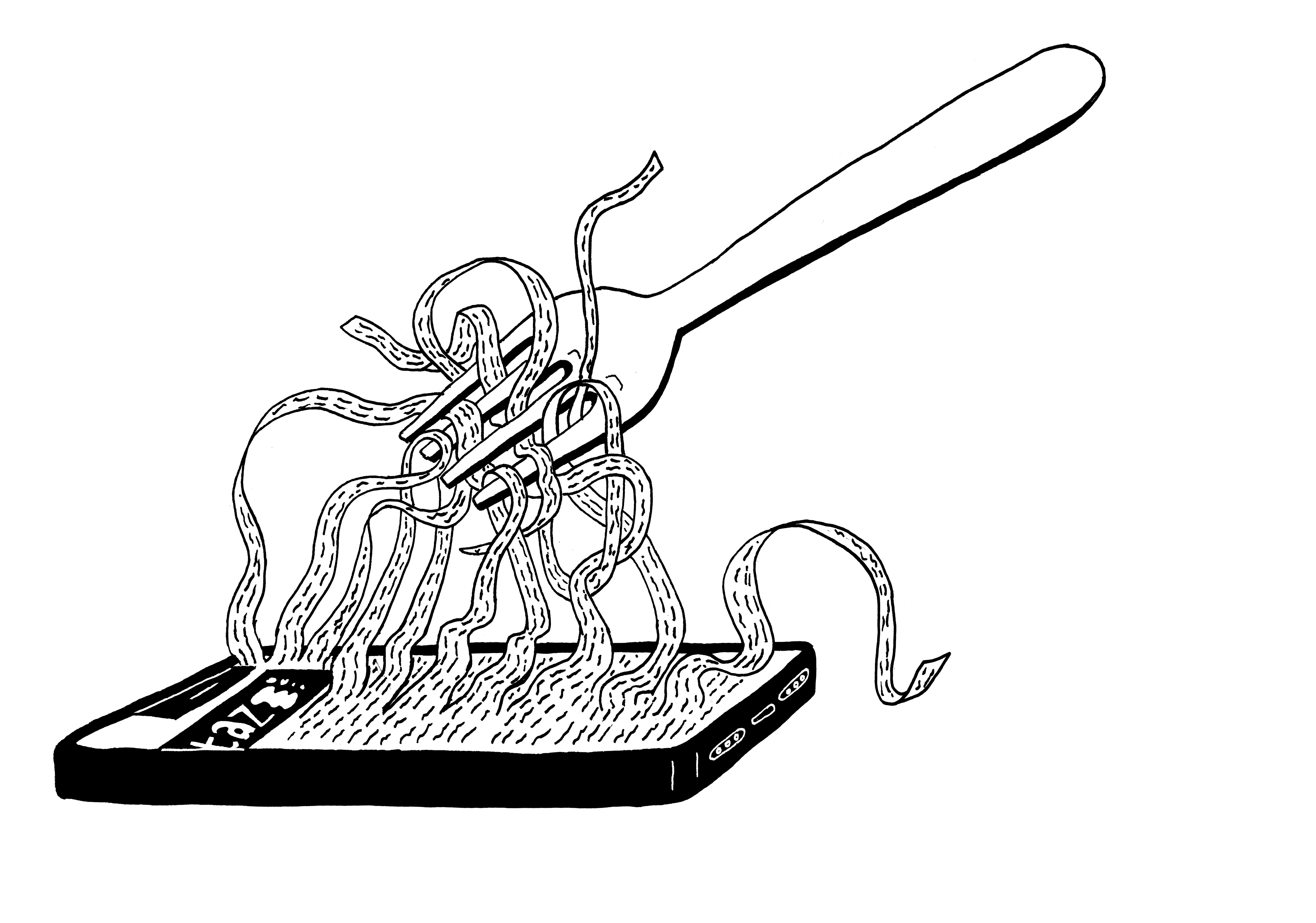

Und das war’s. Klar, es gibt immer noch mal ein Punk-Revival oder eine angedeutete Hippie-Renaissance, all dies aber nur als kaufbare Mode und nicht annähernd als Bewegung. Selbst die Musik, jahrzehntelang der wichtigste Mörtel jeder Jugendbewegung, wird mittlerweile nicht mehr von der Jugend getragen, sondern von den jungen Dreißig- bis Fünfzigjährigen, die die Konzertkarten kaufen, die Radioprogramme machen und die überhaupt noch wissen, was CDs sind. Die echten Jungen leben hingegen verschiedene Exzesse des Konsumismus. Ihre Freizeit verbringen sie mit Shoppen oder Chatten, was letztendlich heißt, dass sie sich in verschiedenen von der Konsumwelt der Erwachsenen vorgegebenen Matrizen bewegen und von diesen Matrizen sogar noch das Gefühl vermittelt bekommen, sich unkonventionell und locker zu verhalten. In Wirklichkeit stellen sie ihre Seelen zum Zwecke der langfristig besseren Verfügbarkeit als Mitarbeiter im Projekt Turbokapitalismus der Öffentlichkeit zur Verfügung. Sogar für die, die ausbrechen wollen, gibt es schon vorgefertigte Ausbruchslöcher mit abgefeilten Kanten: Beteilige dich doch an einem Forum über Unkonventionalität, stelle ein Wiki gegen Angepasstheit ins weltweite Netz.

Ein wenig Bewegung kommt noch von den gesellschaftlichen Rändern: Migranten oder Minderheiten. Aber leider geht es hier vor allem darum, die verschlossenen Türen zum Mainstream aufzustoßen und mitspielen zu können im großen Stadion, in der Bundesliga der Angepasstheit. Vielleicht ist es auch nicht so, ich lasse mich gern eines Besseren belehren.

Nun gut, so ist es nun mal. Es gibt derzeit keine Jugendkultur. Eigentlich könnte man sich ja als Erwachsener darüber freuen, dann kann man endlich ungestört seine Erwachsenen-Sachen machen: Politik, Banking, Häuserbauen und so. Klar, für die Presse ist das schade, dadurch fehlen die vierteljährlichen Berichte über neue Jugendkulturen, von denen man immer so schön Fotos und schauerliche Übertreibungen bringen konnte: „Sie trinken morgens schon Bier und essen abends kleine Kinder: Punks – Jugendliche am Rand der Gesellschaft“. Aber vielleicht geht das Problem auch über die Presse hinaus.

Natürlich freut sich der Tennischampion, wenn sein Gegner im Wimbledon-Finale erschöpft aufgibt. Aber was, wenn er überhaupt keinen Gegner mehr findet? Ist das Schlagen gelber Bälle über das Netz überhaupt noch Tennis? Und: Wird sich sein Spiel nicht notwendigerweise verschlechtern? Wird er die Bälle nicht zunehmend irgendwie über das Netz lupfen, da es ohnehin keinen gibt, der sie zurückspielen könnte, sondern nur die Balljungen und -mädchen, die sie emsig wieder aufsammeln und zu ihm bringen? Durch die Aufgabe von Widerspruch gibt die Jugend auch Teilnahme auf. Sie macht natürlich nicht in Parteien mit und natürlich nicht bei langweiligen und langatmigen Meinungsbildungsprozessen und überlässt dadurch leichtfertig die unvollkommenen Grundpfeiler unserer Grundordnung dem Lauf der Gezeiten. Selten hat das Pfeilern gut getan.

Was ich sagen will: Wir sind in den letzten Jahrzehnten besser geworden durch Widerspruch. Durch den Widerspruch konnte die Richtung der Gesellschaft verändert und nicht selten verbessert werden. Ohne Widerspruch wäre es irrational, wesentliche Verbesserungen zu erwarten. Ohne Widerspruch kommen wir nicht umhin, unsere Fehler endlos zu wiederholen und schließlich eine zugeschissene Welt voller Fehler den nachfolgenden Generationen zu hinterlassen. Ich mache mir Sorgen um die Jugend von heute.

Anzeige