Heute komme ich vom Alltäglichen zu Gründsätzlichen – und hoffentlich wieder zurück.

I.

Am nächsten Samstag ist Weihnachtsmarkt vor dem Reichenower Schloss. Auch in diesem Jahr ist R., die beharrliche Aktivistin des dörflichen Kulturvereins, herumgegangen und hat um Beteiligung geworben. Mein Wohngenosse T. und ich haben uns bereit erklärt, einen Kartoffelpuffer-Stand zu machen. Das geht immer. Nachbarin S., will ihre Sitzkissen anbieten und G., die sich in die Kräuterheilkunde eingearbeitet hat, hat einige Tees und Salben, die sie verkaufen möchte. Wir verabreden einen Standverbund, mit den Kissen und Tees auf der Luv-Seite von den Kartoffelpuffern, wegen der Fettschwaden.

Auf dem von uns bewohnten Gutshof steht ein Quittenbaum. Er ist stattlich, geradezu üppig. In diesem Herbst war er regelrecht füllig, über und über gelb, quittegelb vor dicken, reifen Früchten. Wir schauen ihn an, besonders S., G. und ich, die wir gerne Obst verarbeiten. „So ein Jammer!“ bestätigen wir uns immer wieder. Aber alle haben ihre Regale aus den letzten Jahren noch voll mit Quittensaft-Flaschen und dem Gelee daraus.

Es wird November; immer noch leuchten die Quitten vorwurfsvoll. Das wäre Saft ohne Ende, aber wohin damit? Richtig: Weihnachtsmarkt! Quittenpunsch! Kann man doch anbieten, als Alternative zu dem ewigen Glühwein! Eine Variante mit Alkohol, eine ohne für die Kinder. Mit der Lust und Dankbarkeit derer, denen die Natur etwas unentgeltlich spendiert, und ausgerüstet mit Motorradhelmen und wattierten Jacken, schütteln wir die Früchte vom Baum. Es ist fast ein Zentner! Wir teilen auf; Dampfentsafter in drei Haushalten nehmen ihre Arbeit auf. Vorher müssen die Quitten gewaschen oder poliert werden; die flaumige Behaarung muss runter. S. hat im Vergleich zu mir die doppelte Ausbeute; sie ist geduldiger und gibt den Früchten reichlich Zeit, sich zu entleeren. G. macht aus dem Trester gleich noch Quittenbrot; kommt auch gut.

Im Ergebnis haben wir über 20 Liter; das ist eine ganze Menge. Nun sitzen wir zusammen und denken über Rezepte nach. G. hat zwei Kostproben mitgebracht, eine mit Sternanis, Zimtstange, Wacholderbeeren und Whiskey, eine mit Orangenschalen, Orangensaft, Rosmarin und Weißwein. Die Gewürze haben wir noch, auch Whiskey oder Rum, Weißwein nicht. Kann man natürlich kaufen. „Ich hab eigentlich keine Lust, noch Geld für Weißwein auszugeben“, meint G. Ist auch nicht unser Favorit. Der mit den Wacholderbeeren ist apart, bisschen weniger Zucker, Schuss Rum für die Erwachsenen, für die Kinder ohne. Und vor allem schön heiß muss er sein.

Der Punsch soll irgendwo zwischen S.‘s Textilstand und unseren Kartoffelpuffern ausgeschenkt werden, zum interessierten Verweilen vor den Kissenauslagen einladend, ohne sie zu bekleckern. Auch die Kartoffelpuffer rutschen besser mit einem Heißgetränk. G. ist bereit, Madame Punsch zu sein. Einen Stehtisch kriegen wir organisiert. Aber nun kommt’s: Was soll das Glas kosten? Woran messen? Wonach entscheiden?

II.

Akkumulation bedeutet wörtlich Anhäufen. Im Ökonomischen Sinn meint es nicht, irgendwas irgendwie auf einen Haufen scharren, sondern aneignen und anhäufen, beim Aneignen anhäufen und auch das Angehäufte weiter aneignen, mit einem Wort das Angeeignete vermehren. Dieser Vorgang der Akkumulation ist die Triebfeder des Kapitalismus, der Motor der zivilisatorischen Entwicklung und gleichzeitig die Geißel der Menschheit. Wo hat das angefangen?

Marx und nach ihm Generationen von Polit-Ökonom:innen haben sich damit beschäftigt. Der Vorgang wird als „ursprüngliche Akkumulation“ bezeichnet. Klassisches Beispiel ist die gewaltsame Einhegung und private Aneignung von Land, das bis dahin als Almende von einer ganzen Gemeinschaft genutzt wurde, ohne dass es jemandes Eigentum war, aber auch das Herauskratzen von Gold und Silber aus den Bergen der eroberten überseeischen Kontinente.

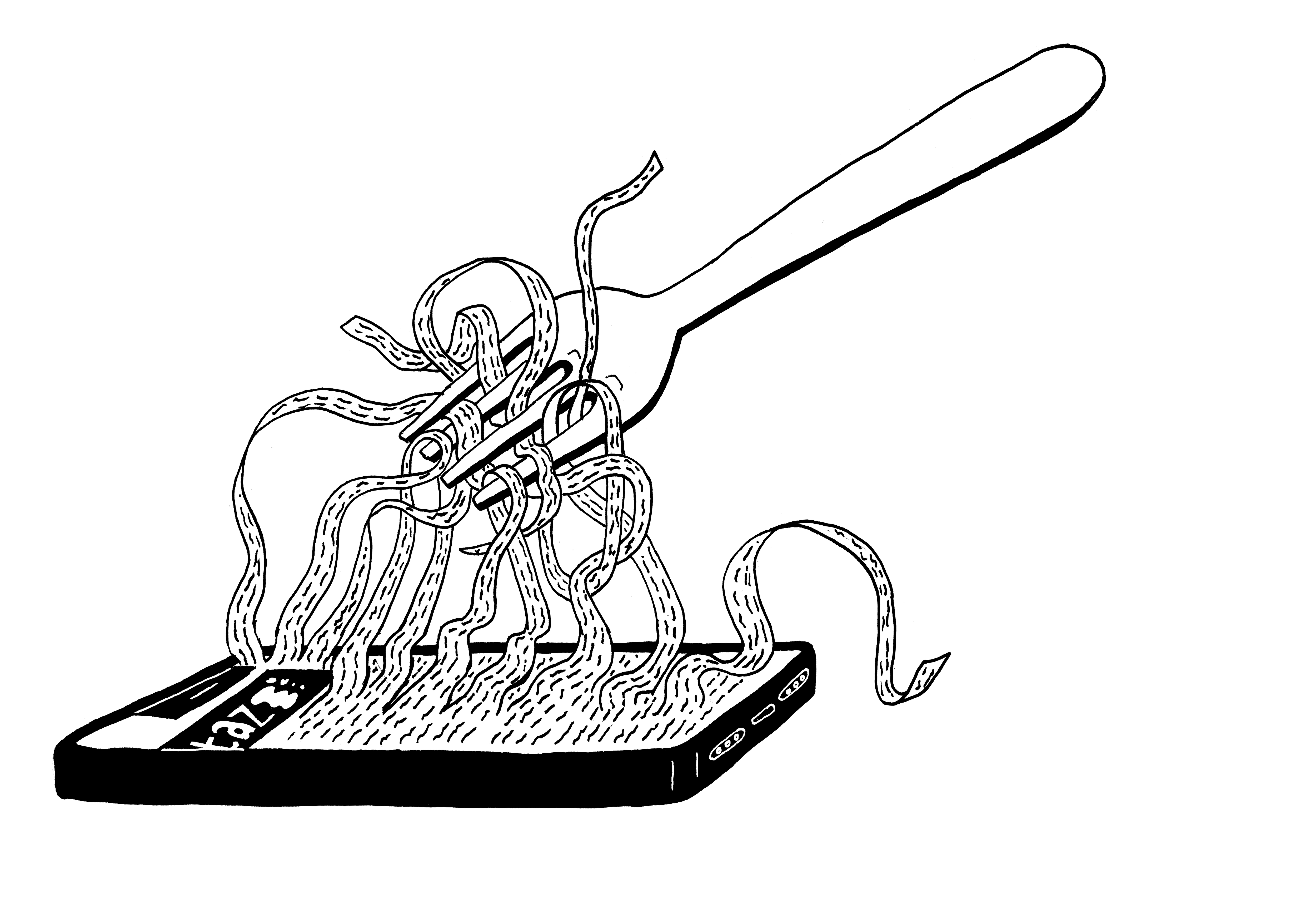

Es ist eine falsche und vielfach korrigierte Auffassung, dass die ursprüngliche Akkumulation eine dem Kapitalismus historisch vorausgehende Phase sei. Sicher, so hat der Kapitalismus irgendwann, und dann überall, angefangen, aber diese Aneignung „ursprünglich“ freier Gebrauchswerte inklusive Arbeitskraft und Bodenschätzen durch Gewalt und List ist ein permanent sich erneuernder Vorgang. Rosa Luxemburg hat das so beschrieben: Der Kapitalismus braucht zu seiner Entfaltung zwingend den außerkapitalistischen Bereich der Gebrauchswerte und Gemeinwohl-orientierten Wirtschaftsformen, aus dem er sich regeneriert und weiterentwickelt, weil er die Tendenz hat, das, was er durchwirkt, auszulutschen und früher oder später zu zerstören. Das Widerständige, nicht Verwertbare von heute wird der Treibstoff kapitalistischer Entwicklung von morgen. Da kann die Aktivistin, die sich eine Welt ohne Ausbeutung wünscht, nur seufzen – und weiter im Hamsterrad antikapitalistischer Basisarbeit strampeln.

III.

Die Galerie Lafayette in der Friedrichstraße gibt auf. Zum Ende des Jahres ist Schluss. Das Edelkaufhaus zieht keinen Profit aus Konsumlust und Kaufkraft der Berliner Mittel- und Oberschicht. Nicht mehr oder vielleicht auch noch nie. Die Rechnung, einen Kaufpalast mitten zwischen die teuren Markengeschäfte und höchstpreisigen Dienstleister zu setzen, ist nicht aufgegangen. Die Tourist:innen mit den dicken Portemonnaies gehen lieber gleich ins berühmte KaDeWe am Wittenbergplatz. Die Einkaufsmeile im ehemaligen Osten entfaltet kein Flair, egal ob man sie als Fußgänger:innen- und Fahrradzone attraktiv zu machen versuchte, oder, nach Senatswechsel und auf Betreiben der Anlieger, wieder für Autos öffnete.

Die Friedrichstraße zehrt nur von ihrem hochgehaltenen historischen Ruf, sie wurde mit sündhaft teuren Baumaßnahmen, die sündhaft hohe Mieten nach sich zogen, einfach tot-gentrifiziert. Jonas Fansa spricht in einem Artikel der Berliner Zeitung von der „verödenden Friedrichstraße“. Das ist interessant. Was macht die Straße eigentlich öde? Warum erzeugen die Luxus-Geschäfte keine erkennbaren rauschhaften Glückgefühle, die andere animieren, sich ebenfalls in den Kaufrausch zu stürzen? Antwort eins: Es sind zu wenige, die sich das leisten können. Leere signalisiert hier Desinteresse, und was die anderen nicht interessiert, braucht eine:n auch nicht zu interessieren. Antwort zwei: Gut betuchte Leute neigen dazu, auf sich selbst bezogen zu bleiben und andere zu ignorieren, wenn die nicht auch Geld haben. Sie sind in der Lage zu erkennen, was eine Ressource ist, die sich abschöpfen lässt. Und weil das ihren Blick prägt, erwarten sie argwöhnisch, dass auch sie selbst stets so angeschaut werden. So verbreiten sie um sich ein Klima von sozialer Kälte. Nein, wohlhabende Menschen sind keine Zeitgenoss:innen, denen zu begegnen man sich freuen würde.

Freundlichkeit, Offenheit und absichtsloses Interesse ist ein Privileg der Menschen, die zwar keine Not leiden, aber auch nicht genug Geld haben, um ständig darum zu fürchten, und nicht genug, um sich ständig im Konsum zu verwirklichen. Aber gerade das Vorhandensein von Freundlichkeit, Offenheit und absichtslosem Interesse ist das, was einen Ort attraktiv macht, auch und gerade für die, die sich mit ihrem Lebensstil täglich daran beteiligen, solche Eigenschaften zu zerstören.

„Eigentlich suchen Menschen andere Menschen“, meint Jonas Fansa, der Betriebsdirektor der Zentral-Landesbibliothek Berlin ist. Und genau solche freundlich und absichtslos herumlaufenden Menschen glaubt Fansa, der Friedrichstraße durch den Umzug der Landesbibliothek in die Lafayette-Räume zuführen zu können, für den er sich heftig einsetzt. Gerade eine zentrale Bibliothek mit ihrem bildungs- und wissens-orientiertem Publikum könnte ein neuer „Anker“ für die Einkaufs-Ödnis sein, argumentiert er. Fansa entwirft ein wunderbares Bild von den Menschen aus allen Bildungsschichten, die sich „ganz ohne Druck und ohne Konsumzwang“ zum freien Austausch von Wissen und Fertigkeiten in den öffentlichen Räumen treffen, dort zusammen stricken, häkeln, reparieren, Computerwissen vermitteln oder debattieren. Es ist das klassische Bild der Almende, die sich im Schatten von, aber auch bewusst gegen kapitalistischen Verwertungsdruck organisiert – und diesem doch immer ausgesetzt ist.

Eine solche moderne Almende könnte natürlich auch jeder andere Bibliotheks-Standort sein, wenn er dazu eingerichtet ist. Aber hier in der Friedrichstraße könnte eben zusätzlich ein „Entwicklungsanreiz“ für die ganze Straße entstehen, wie Fansa formuliert. Er meint damit offensichtlich genau jene Lebendigkeit, die dem Einkaufen eine attraktive Umgebung schafft. Und ihm ein zusätzliches Zielpublikum zuführt, denn viele verkaufte Döner können unter Umständen gewinnträchtiger sein, als wenige verkaufte Hummer-Canapés.

Da haben wir sie, die „ursprüngliche Akkumulation“. Das lebendige Leben, das sich – notgedrungen oder nicht – widerständig gegen das Konsum-Diktat organisiert, wird zur Ressource für neue Inwertsetzungs-Maßnahmen.

Wo bin ich gelandet? Worauf will ich hinaus? Hat das irgendwas mit unseren Preis-Spekulationen vom Quittenpunsch zu tun?

IV.

In unserer Preisdiskussion springen wir zwischen verschiedenen Parametern hin und her. Was mussten wir einkaufen? Wieviel Arbeitszeit geht in die Vorbereitung und dann in den Verkauf? Wie berechnen wir die? Was kostet der Punsch in der Stadt oder auf anderen Märkten? Wieviel werden die anderen Stände für ihren Glühwein nehmen? Wollen wir den unterbieten, uns daran anpassen und uns gar nicht darum scheren? Welchen Preis erwarten die Dorfbewohner:innen? Welchen sind die Gäste bereit zu zahlen? Wie verstehen wir überhaupt die ganze Aktion?

Erstmal: der Quittenbaum gehört niemandem speziell. Die, die ihn gepflanzt haben, wohnen schon lange nicht mehr hier. Die Quitten waren also umsonst. Unsere Arbeit des Entsaftens: probeweise rechnen wir mal 12,50 pro Stunde, ungefähr der Mindestlohn. Da kommen wir zusammen auf vielleicht 15 Stunden. Bei 20 Litern für etwa 60 Gläser Punsch wären das über 3 Euro, noch nicht den Verkauf, die Energie, die weiteren Zutaten mitgerechnet, und auch nur, wenn wir alles verkaufen. Realistisch zur Kostendeckung wären dann 4 bis 5 Euro. Das ist einfach zu viel. Aber war unsere Saftgewinnung nicht eigentlich eher Freizeitbeschäftigung, jedenfalls freiwillige und gerne gemachte Arbeit, die sich gar nicht in Geld umrechnen lässt (,auch wenn wir natürlich alle drei Geld brauchen)? Und wollen wir nicht einfach zu einem netten kleinen Dorffest beitragen?

Da schließt sich also die Frage an, welchen Charakter das Reichenower Weihnachtsfest eigentlich hat. Soweit es ein Dorffest ist, hat es Gebrauchswert-orientierten Almende-Charakter, zu dem alle etwas beitragen, damit alle etwas davon haben. Die Preise sind mehr oder weniger symbolisch und sollten einfach nur den Einkauf decken. Soweit es ein Tauschwert-orientierter Markt ist, werden Geschäfte gemacht, da zählt dann die verfügbare Kaufkraft und das Kalkül, ob sich das überhaupt lohnt.

Und um welche Konsument:innen handelt es sich? Es gibt die Einheimischen, von denen ein großer Teil nicht viel Geld hat. 3 Euro für einen Glühwein oder Punsch wären für sie wahrscheinlich schon jenseits der Schmerzgrenze, jedenfalls für zwei bis drei Gläser, die man schon braucht, um in einen leichten Adventsrausch zu kommen. Und es gibt die finanziell meist besser ausgestatteten Neuzuzüge; für die wären 3 Euro gerade recht. Außerdem gibt es noch die Gäste aus der Stadt, Hotelgäste und Ausflügler:innen, die ganz andere Preise gewohnt sind und für die das sozusagen naturbelassene Dorfleben einen Hauch von Exotik hat – Exotik und Zurückgebliebenheit, die sich ihres wahren Marktwertes nicht bewusst ist. „Selbst gemachter Punsch, selbst gemachter Glühwein nur 3 Euro; die Wurst, wahrscheinlich auch aus dörflich-regionaler Aufzucht, nur 2 Euro! Hah, da schlagen wir zu! Freiwillig 5 Euro bezahlen? Warum sollten wir das?! Wir kennen die Leute doch gar nicht!“

Nehmen wir zu viel Geld, schließen wir die Ärmeren aus, nehmen wir zu wenig, werden wir zur Ressource für die, die eigentlich mehr bezahlen könnten, und ärgern uns außerdem, wenn die einheimischen Käufer:innen unseren freiwilligen Verzicht nicht wenigstens wertschätzen.

Alternativen wären: 1. Preis nach Selbsteinschätzung, was viele Käufer:innen erfahrungsgemäß in Verlegenheit bringt. 2. Eine Preisspanne angeben, vielleicht 2 bis 4 Euro; na, dann zahlen die Leute 3 Euro. 3. Andere Preise für Dorfbewohner:innen und Gäste; ausgeschlossen, wer soll das kontrollieren? Und außerdem, so eindeutig homogen sind die Einkommensverhältnisse dann doch nicht verteilt.

Oder vielleicht: den Punsch einfach verschenken; das fühlt sich am besten an. Vielleicht machen wirs so. Spenden würden wir natürlich nicht zurückweisen…

Man hat gesehn, wie Geld in Kapital verwandelt, durch Kapital Mehrwert und aus Mehrwert mehr Kapital gemacht wird. Indes setzt die Akkumulation des Kapitals den Mehrwert, der Mehrwert die kapitalistische Produktion, dieser aber das Vorhandensein größerer Massen von Kapital und Arbeitskraft in den Händen von Warenproduzenten voraus. Diese ganze Bewegung scheint sich also in einem fehlerhaften Kreislauf herumzudrehn, aus dem wir nur hinauskommen, indem wir eine der kapitalistischen Akkumulation vorausgehende „ursprüngliche“ Akkumulation („previous accumulation“ bei Adam Smith) unterstellen, eine Akkumulation, welche nicht das Resultat der kapitalistischen Produktionsweise ist, sondern ihr Ausgangspunkt.

Diese ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam biß in den Apfel, und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verfloßnen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der andren faulenzende, ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen. Die Legende vom theologischen Sündenfall erzählt uns allerdings, wie der Mensch dazu verdammt worden sei, sein Brot im Schweiß seines Angesichts zu essen; die Historie vom ökonomischen Sündenfall aber enthüllt uns, wieso es Leute gibt, die das keineswegs nötig haben. Einerlei. So kam es, daß die ersten Reichtum akkumulierten und die letztren schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigne Haut. Und von diesem Sündenfall datiert die Armut der großen Masse, die immer noch, aller Arbeit zum Trotz, nichts zu verkaufen hat als sich selbst, und der Reichtum der wenigen, der fortwährend wächst, obgleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten. Aber sobald die Eigentumsfrage ins Spiel kommt, wird es heilige Pflicht, den Standpunkt der Kinderfibel als den allen Altersklassen und Entwicklungsstufen allein gerechten festzuhalten. In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt die große Rolle. In der sanften politischen Ökonomie herrschte von jeher die Idylle. Recht und „Arbeit“ waren von jeher die einzigen Bereicherungsmittel. In der Tat sind die Methoden der ursprünglichen Akkumulation alles andre, nur nicht idyllisch.

Der Gleiche Punkt bei deinem Text: „Dieser Vorgang der Akkumulation ist die Triebfeder des Kapitalismus, der Motor der zivilisatorischen Entwicklung und gleichzeitig die Geißel der Menschheit. Wo hat das angefangen?“

Was für eine zivilisatorische Entwicklung?

Sklaverei, Hungerkatastrophen, Kolonalismus und Imperialismus. Rassismus, Patriachat und bis heute zwei Weltkriege.

Einen kaputten Planeten Klimakatastrophe

Ist das Zivilisation? Ja aber die des Bürgers! Es macht die einen Reich und die anderen?

Die IWW (Internationale Gewerkschaft) hat mal gesagt: „Wenn du einen Schritt vorm Abgrund stehst, gehst du nicht mehr Vorwärts sondern einen Schritt zurück.“

Ich bin völlig mit deiner Analyse: „Da haben wir sie, die „ursprüngliche Akkumulation“. Das lebendige Leben, das sich – notgedrungen oder nicht – widerständig gegen das Konsum-Diktat organisiert, wird zur Ressource für neue Inwertsetzungs-Maßnahmen.“

Auch das mit Luxenburg zu unterstreichen ist sehr Schlau. Ist das nicht der tägliche Klassenkampf? Das Oben gegen Unten und Umgekehrt.

Und sind wir nicht damit auch beim Dorffest und dem was Mensch dort will. Teil eines zu tiefst Bürgerlichen Festes von Bürgern für Bürger oder dagegen.

Da ist der Umsonstmarkt der mehr Weihnachtsmarkt ist als der Weihnachtsmark.

Es sind eben nicht nur die Superreichen die unter sich bleiben wollen sondern auch die, die so sein wollen wie sie.

Da wird für 5 Euro der Glühwein verkauft und der Wildschwein Burger für 6 Euro. Die arme Sau die man mag bekommt dann auch mal einen Geschenkt, die anderen müssen sich das leisten und die, die man nicht mag und nicht kennt und es sich nicht leisten wollen die kriegen halt nix. So funktioniert das Bürgertum.

Wie Sankt Martin der seinen Mantel teilte. Häh, wieso hatte der einen Mantel und die anderen nicht? Ach so den haben sie erst für ihn genäht, damit er dann Entscheiden darf wer Erfriert und wer nicht. Abhängigkeiten spielten schon damals eine Rolle und machen die Herrschaft zu Heiligen (Richtig) und die Unterdrückten zu Opfern (Falsch). So wird die Geschichte bis jetzt Geschrieben den das Wissen wir die Geschichte ist immer die Geschichte der Sieger und damit der Herrschaften.