Als wir 1990 in das neue Land hineinfluteten, das Umland Berlins von Bahnhof zu Bahnhof mit dem Rad erkundeten, erlebten wir eine herbe Überraschung. Auf der Karte hatten wir eine schöne Nebenstraße zwischen Linum und Kremmen gesehen. Direkt nach der Ortsausfahrt von Linum gerieten wir auf eine Rumpelstrecke aus jahrhundertaltem Kopfsteinpflaster, die sich, eingerahmt von schönsten Alleebäumen, bis zum Horizont erstreckte, dort wo irgendwo Kremmen und unsere anvisierte Bahnstation lag. Die gut aufgepumpten Räder hopsten über jeden Stein. Das war nicht auszuhalten; wir balancierten über den Sandstreifen neben dem Fahrweg, kamen aber immer wieder ins Rutschen. Schließlich stiegen wir resigniert ab und schoben unsere Räder bis zum nächsten Ort.

Landstraßen aus Kopfsteinpflaster? Ja, wir sind wirklich im Osten! Sowas kannten wir gar nicht. Können die nicht anständige Straßen bauen?

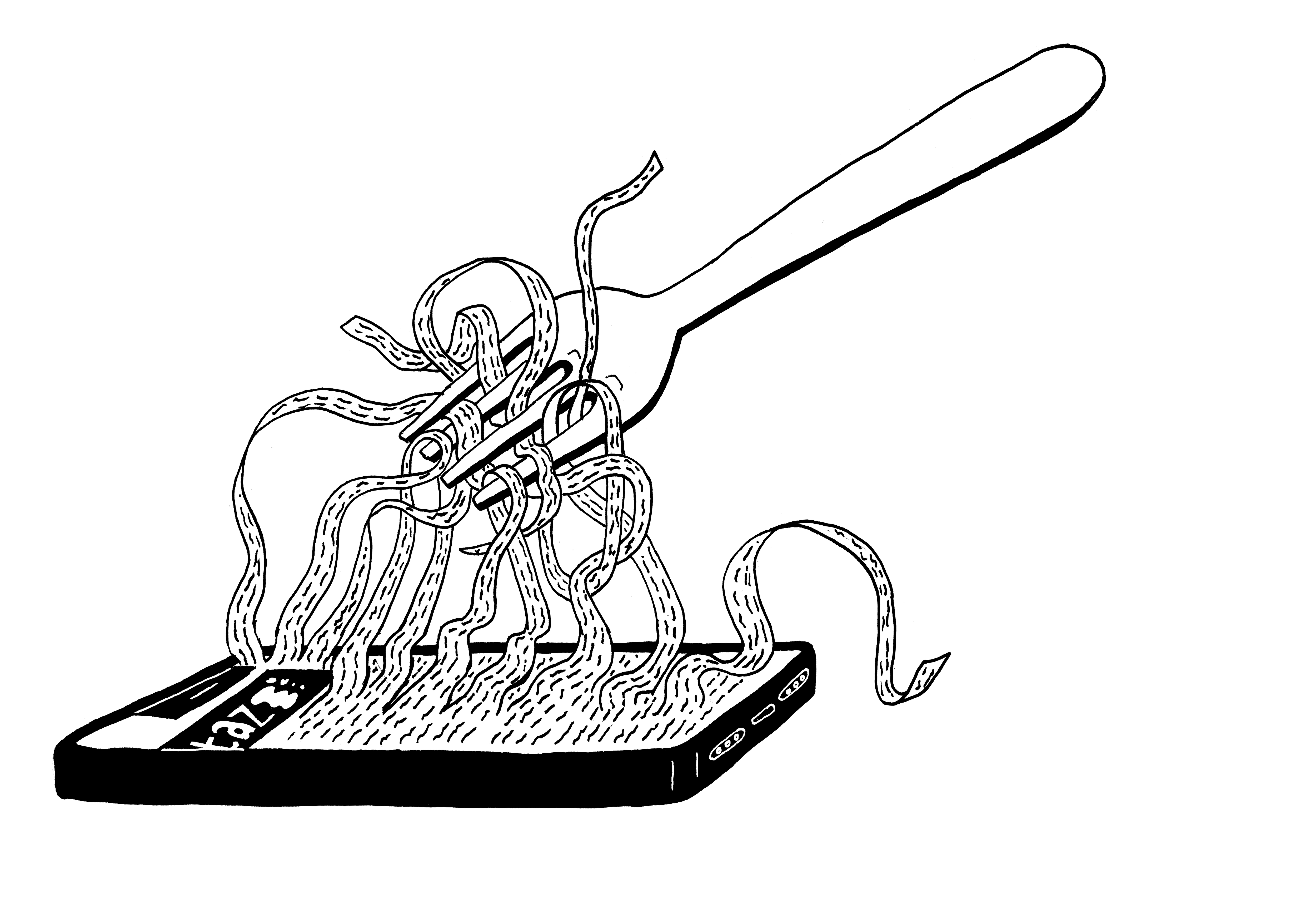

Das ist lange her, 35 Jahre. Seitdem sind die Landstraßen im Umland Berlins saniert, sie sind mehrfach neu belegt. Immer in den Sommerferien wird irgendwo was dichtgemacht und aufgehübscht. Die Autos und auch die Busse müssen lange Umwege nehmen. Man erkennt am Ablauf der Arbeiten auch die in einzelnen Baulosen organisierte private Dienstleistung im Straßenbau. Erst wird die alte Decke entfernt. Pause. Dann wird der neue Belag aufgebracht. Wieder Pause. Dann müssen noch Rand- und Mittelstreifen aufgemalt werden. Nochmal Pause. Schließlich müssen die Baustellenschilder und Absperrungen abmontiert und abtransportiert werden. Die Pausen können ziemlich lang sein, wenn die nächste Firma noch anderweitig zu tun hat. Für die Durchfahrenden wie auch für die AnwohnerInnen heißt das, schwer oder unerreichbar zu sein.

Einheimische haben sich angewöhnt, die Sperrungen nicht mehr allzu ernst zu nehmen. Sie wissen, nach 16 Uhr und am Wochenende wird nicht gearbeitet. Dann durchfahren sie wohl auch mal die Absperrungen oder schieben sie einfach an die Seite. Wo man schon wieder durchfahren kann, spricht sich schnell rum.

Oft ist es allerdings so, dass nur die Land- oder Kreisstraßen selbst ausgebessert werden. An den Ortsdurchfahrten hat sich gar nichts geändert. Insofern hat sich das Bild von 1990 umgekehrt. Man atmet auf, wenn man den Ortsausgang erreicht hat und wieder Gas geben kann. Oder wenn man mit dem Rad nicht mehr Slalom von einem als Flicken eingebrachten Teerstreifen zum nächsten fahren muss.

Dass innerhalb der Dörfer die alten Buckelpisten vielfach noch erhalten geblieben sind, hat verschiedene Ursachen. Einmal sind oft die Gemeinden finanziell für den Ausbau der Straße zuständig; das übersteigt ihre finanziellen Möglichkeiten. Oder es soll – wenn schon, denn schon – gleichzeitig Glasfaser gelegt oder ein begleitender Geh- oder Radweg angelegt werden. Dafür reicht das Geld erst recht nicht. Außerdem halten auch viele der Gemeinden an ihrer alten Holperstrecke fest, weil sie auf den durchführenden Bundes- oder Landesstraßen eine natürliche Raser-Hemmnis darstellt.

Es gibt gefürchtete Ortsdurchfahrten in unserer Nähe. Im Nachbarort Ihlow holpert es mächtig. Reichenberg dahinter ist auch nicht besser. Die Straße dazwischen ist in schön geschwungenen Kurven neu ausgebaut und lädt zum Tempo 100 ein. Wenn man in Ihlow zur anderen Seite abbiegt, kommt man nach Grunow – ganz schlimm! Grunow ist die Radkappen-Sammelstelle; immer liegen Radkappen an der Seite oder wurden in einer freundlichen Geste an die Zäune gelehnt, falls die Besitzerin den Verlust entdeckt und nochmal suchen kommt.

In Ihlow gibt es eine Sandpiste, die parallel zur Buckelstraße verläuft und an der in den letzten Jahrzehnten neue Einfamilienhäuser entstanden sind, vorzugsweise schöne Landsitze von Stadtflüchtigen. Es gab die Überlegung im Gemeinderat, diese Piste zu asphaltieren, anstatt die alte Straße zu sanieren. Da sind die NeuansiedlerInnen allerdings auf die Barrikade gestiegen, weil ihnen schon schwante, welchen Weg der Durchgangsverkehr anschließend nehmen würde! Da fahren sie selbst doch lieber durch den Sand!

Also Sandhausen und Bollersdorf überall. Das real existierende Bollersdorf, ein Ortsteil von Oberbarnim an der L34, ist indessen gar nicht mehr bollerig, sondern hatte das Geld für Straßendecke und Gehweg zusammen, war dafür allerdings etwa ein halbes Jahr weder erreichbar noch durchfahrbar.

In unserem schönen Örtchen Reichenow, das grad am letzten Wochenende sein 650-jähriges Bestehen gefeiert hat, haben wir eine hybride Straßenführung durchs Dorf. Die Kopfsteinstraße, die vom ehemaligen Gutsherren-Wohnsitz im alten Dorf zum Gutshof und den Besitzungen führte, ist einspurig gepflastert. Einspurig heißt ja, dass sich keine Wagen auf freier Strecke entgegenkommen dürfen. Aber so viel Verkehr war früher wohl auch nicht. Als sich das in den Nachkriegszeiten veränderte, wurde eine zweite Fahrspur einfach daneben errichtet. So haben wir jetzt eine glatte und eine holprige Seite (s.o.). Wer von Osten kommt, fährt nach britischer Manier auf der linken Seite, jedenfalls solange nicht ein entgegenkommendes Fahrzeug Vorrang begehrt.

An dem Festumzug der Gemeinde anlässlich der Jubiläumsfeier nahm neben viele Fuhrwerken, Traktoren und Oldtimern auch mein Mitbewohner T. teil. Er stellte den Schafzüchter und-gelehrten Gottlieb Koppe dar, der Anfang des 19. Jahrhunderts die Eckardsteins durch die Einführung der Merino-Schafe schwer bereichert hatte. T. hatte sich für den Anlass eine wallende silberne Haarpracht wachsen lassen und sich von einem Berliner Kostümverleih einkleiden lassen. Eigentlich wollte er eine Schafherde durchs Dorf führen. Aber seine eigenen Schafe waren ihm zu unhandlich. Als Schafe verkleidete NachbarInnen sperrten sich im letzten Moment. So blieb es eine mit Schafwolle hoch beladene Karre, aus der ein paar Schafmasken hervorschauten und aus der es ordentlich blökte. Probeweise zog er die Karre einmal über den Gutshof; der ganze Aufbau wackelte ordentlich. Ich gab zu bedenken, dass beim Rumpeln über die Dorfstraße, die Pseudoschafe plus ihrer Wolle aus dem Wagen springen könnten. Da hatte er aber keine Sorge: „Ich fahr nur auf der glatten Seite.“