Hat der Kairo-Virus Paris erreicht? fragt sich die Süddeutsche Zeitung heute. Die Junge Welt berichtet aus Paris:

In Paris hat die französische Polizei am späten Sonntag abend ein von mehreren tausend Menschen nach spanischem Vorbild errichtetes Protestcamp geräumt. Obwohl sich die Teilnehmer der Aktion auf der Place de la Bastille im Zentrum der französischen Hauptstadt auf den Boden setzten, ihre Hände hoben und »Nein zur Gewalt« riefen, setzten die Beamten aus nächster Nähe Tränengas gegen die Protestierenden ein. Brutal wurden die untergehakten Demonstranten von den Polizisten aus den Reihen gerissen. Einige mußten sich mit auf den Rücken gefesselten Händen auf den Straßenboden legen. Im Internet veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen zudem, wie Demonstranten noch im Gewahrsam der Polizei von Beamten getreten und geschlagen wurden.

Offizieller Grund für das gewaltsame Vorgehen war, daß die Kundgebung nur bis Sonntag abend um 20 Uhr genehmigt worden sei. Wenige Minuten danach begann der Aufmarsch der Sondereinsatzkommandos. Zu diesem Zeitpunkt waren so viele Demonstranten auf dem Platz wie nie zuvor seit dem 19. Mai, als in Paris die Solidaritätsaktionen für die spanische Demokratiebewegung begannen. Der Platz ist für Frankreich von großer symbolischer Bedeutung, denn hier stand einst die Bastille, mit deren Erstürmung am 14. Juli 1789 die Französische Revolution begann.

In Madrid solidarisierte sich die zeitgleich stattfindende Versammlung der dortigen Platzbesetzer mit den Demonstranten in Frankreich. Acampada Sol, das Protestcamp an der Puerta del Sol im Zentrum der spanischen Hauptstadt, »verurteilt entschieden das heutige Verhalten der Polizei in La Bastille. Ebenso unterstützen wir energisch unsere französischen Compañeras und Compañeros, die versprochen haben, es wieder versuchen zu wollen«, heißt es in der dort verabschiedeten und in mehreren Sprachen veröffentlichten Erklärung. Bei der bis spät in der Nacht dauernden Beratung, an der Schätzungen zufolge rund 3000 Menschen teilnahmen, wurde beschlossen, das Camp bis auf weiteres aufrechtzuerhalten. Zu dieser Entscheidung hat offenbar auch die Räumung in Paris beigetragen. »Vor ein paar Tagen war eigentlich klar, daß wir gehen würden, aber nach dem, was in Paris geschehen ist, und weil Vertreter der Camps in vielen Städten uns gebeten haben weiterzumachen, haben wir beschlossen, hierzubleiben«, sagte ein namentlich nicht genannter Sprecher der spanischen Nachrichtenagentur EFE.

Auch in Barcelona beschlossen die Besetzer auf der Plaça Catalunya am Wochenende, ihre Aktion mindestens bis zum heutigen Dienstag fortzusetzen. Dann soll beraten werden, ob das zentrale Camp durch dezentrale Veranstaltungen in den verschiedenen Vierteln der katalanischen Hauptstadt ersetzt wird. Auch hier hatte das Vorgehen der Polizei zu einer Wiederbelebung der Proteste geführt, nachdem am Freitag eine Räumung des Platzes am Widerstand der Besetzer gescheitert war.

Griechenland hat die Bewegung der »Empörten« inzwischen ebenfalls erreicht. In Athen demonstrierten am Sonntag abend erneut Zehntausende Menschen, der Fernsehsender Skai bezifferte die Zahl der Teilnehmer auf über 100000. Seit sechs Tagen gibt es auch auf dem Platz vor dem griechischen Parlament ein aus rund 50 Zelten bestehendes Protestcamp. Obwohl sich die Demonstranten dort kritisch gegenüber allen Parteien gezeigt haben, begrüßte die Generalsekretärin der griechischen KP, Aleka Papariga, die Aktionen. »Wir haben immer gesagt, daß die Menschen die Angelegenheiten in die eigene Hand nehmen müssen«, betonte die Politikerin in einem am Montag veröffentlichten Interview.

AP berichtet aus Syrien:

Die syrischen Streitkräfte haben bei neuerlichen Artillerieangriffen auf die Stadt Rastan am Dienstag nach Angaben von Aktivisten mindestens einen Menschen getötet. Die Zahl der Opfer seit Beginn der neuen Offensive der Regierungstruppen in der Unruheprovinz Homs am Sonntag sei damit auf 16 gestiegen, hieß es.

Heer und Sicherheitskräfte setzten bei ihrem Angriff auch schwere Maschinengewehre ein, erklärten die örtlichen Koordinationskomitees, die die seit Mitte März andauernden Proteste im Land mitorganisieren und dokumentieren.

Die Oppositionskräfte versuchen in den kommenden Tagen auf einer Konferenz in der Türkei Wege zu finden, um eine gemeinsame Linie für die verschiedenen ethnischen, religiösen und politischen Gruppen innerhalb der Protestbewegung im Land festzulegen. Gleichzeitig wollen sich die Oppositionellen bei den Gesprächen diese Woche auf eine Verurteilung des blutigen Vorgehens gegen Demonstranten durch die Regierung von Präsident Baschar Assad einigen. Einige der Delegierten reisten aus Exilländern im Westen oder dem Nahen Osten an.

Aus Ägypten berichtet dpa:

Mit Empörung haben ägyptische Frauen und liberale Aktivisten auf Berichte über „Jungfrauentests“ reagiert, mit denen Soldaten im März junge Demonstrantinnen schikaniert hatten. Der Skandal ist ein weiterer Belastungstest für die ohnehin schon angespannte Beziehung zwischen der Demokratiebewegung und dem Militärrat, der nach dem Abgang von Präsident Husni Mubarak am 11. Februar die Macht übernommen hat.

Am Dienstag machten vor allem Frauen und Intellektuelle in ägyptischen Internetforen ihrem Ärger über die Behandlung der 17 Frauen Luft. Beim Ägyptischen Zentrum für Frauenrechte hieß es: „Das Schlimmste ist, dass es dieses Vorgehen, das typisch ist für das alte Regime, nach dem Rücktritt von Mubarak gab.“

Die Armee hatte die Vorwürfe der Frauen zunächst bestritten. Nun räumte ein General im US-Fernsehsender CNN ein, dass die am 9. März festgenommenen Demonstrantinnen tatsächlich gegen ihren Willen von einem Arzt untersucht worden waren. Dieser habe feststellen sollen, ob die Frauen noch Jungfrauen seien. Dem Bericht zufolge rechtfertigte der General das Vorgehen der Soldaten, indem er sagte: „Wir wollten nicht, dass sie hinterher sagen, wir hätten sie sexuell belästigt oder vergewaltigt.“

AFP meldet aus Bangladesh:

In Dhaka hat eine Frau einem Mann, der sie vergewaltigen wollte, den Penis abgeschnitten und diesen in einer Plastiktüte der Polizei übergeben.

Aus dem Jemen und aus Libyen melden die Nachrichtenagenturen eine weitere Eskalation der Kämpfe:

1. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen im Jemen sind am Dienstag erneut zahlreiche Demonstranten und Sicherheitskräfte getötet worden. In der südlichen Protesthochburg Taes und in der Hauptstadt Sanaa wurden laut Zeugen mindestens zehn Menschen von Sicherheitskräften erschossen. Bei einem Angriff und einem Autobombenanschlag auf einen Militärstützpunkt in der Stadt Sindschibar starben nach Krankenhausangaben insgesamt elf Soldaten.

In Taes gingen die Sicherheitskräfte erneut mit scharfer Munition gegen die Demonstranten vor. Nach Angaben von Ärzten und Augenzeugen wurden fünf Protestierende im Zentrum und zwei weitere an einer Zufahrt zur Stadt erschossen. Dort wollten demnach Dorfbewohner nach Taes gelangen, um sich den Protesten anzuschließen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in Taes seit Sonntag mehr als 50 Menschen getötet. Ihr Büro habe entsprechende Informationen bekommen, erklärte UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay. Sicherheitskräfte hatten in der Nacht zu Montag mit Panzern und Schüssen gewaltsam eine Sitzblockade auf einem zentralen Platz in Taes aufgelöst und dabei zahlreiche Demonstranten getötet.

In der Hauptstadt Sanaa wurde eine vor vier Tagen vereinbarte Waffenruhe zwischen Regierungstruppen und Stammeskämpfern gebrochen. Bei Gefechten zwischen Truppen von Präsident Ali Abdallah Saleh und Stammesmitgliedern wurden nach Angaben eines Arztes drei Anhänger des mächtigen Haschid-Stammes getötet. Der Stamm wird von dem einflussreichen Scheich Sadek el Ahmar angeführt. (AFP)

2. Nach der Flucht von fünf Generälen und der zunehmenden Zahl von fahnenflüchtigen Soldaten aus Libyen sieht die Nato ein Ende der Herrschaft von Machthaber Muammar al-Gaddafi nahen. „Gaddafis Terrorherrschaft neigt sich dem Ende zu“, sagte Nato-Sprecherin Oana Lungescu am Dienstag in Brüssel. „Selbst jene, die ihm am nächsten waren, verlassen ihn oder desertieren.“ Dies sei durch die Desertion von acht hohen Offizieren, darunter fünf Generälen, nach Rom deutlich geworden.

„Es wird den Menschen inner- und außerhalb Libyens zunehmend klar, dass ein Regime, das Gewalt gegen die eigenen Bürger anwendet, keine Zukunft hat, sagte die Nato-Sprecherin. Auch aus Tunesien wurde berichtet, wieder sei eine Gruppe hochrangiger Offiziere aus Libyen über die Grenze Nachbarland geflüchtet .

Vor der Presse in Rom hatte einer der desertierten Generäle gesagt, die Streitkräfte Gaddafis seien nach zweimonatigen Bombardierungen durch Nato-Kampfflugzeuge nur noch zu 20 Prozent einsatzbereit. Die Nato-Sprecherin wollte sich zur Richtigkeit dieser Angabe nicht äußern: „Das ist deren Schätzung. Klar ist, dass die Leute sich in Scharen absetzen. Das ist ein wesentlicher Verlust der Regimeführung.“ Einer der geflüchteten Generäle, Massud Halasa, hatte auch die anderen libyschen Offiziere zur Flucht aufgefordert. Gaddafi könne sich nur noch auf zehn Generäle stützen.

Lungescu sagte, die Desertionen kämen „nicht überraschend“: Die Nato-Luftangriffe hätten die Führungs- und Kommandostruktur schwer getroffen: „Wenn die Offiziere keine Befehle mehr bekommen, dann verlieren sie das Vertrauen in die Führung. Und genau das passiert gerade.“ Die Nato werde den militärischen Druck auf das Gaddafi-Regime weiter fortsetzen: „Die Risse in der libyschen Führung sind deutlich zu sehen.“ (dpa)

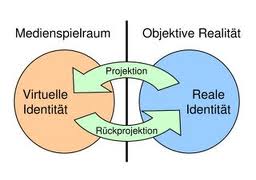

Der tunesische Autor Amor Ben Hamida behandelt in seinem Roman „Drei Secondos“ das Identitätsproblem, sein Schweizer Verlag schreibt:

Drei unterschiedlich aufgewachsene „Secondos“ treffen sich zufälligerweise im Flughafen Zürich auf dem Weg nach Nordafrika, der Heimat ihrer Väter.

Die junge Fatima ist Tochter eines Tunesiers und einer Schweizerin. Ihr Vater verließ die Familie, als sie erst ein Jahr alt war. Im Alter von dreißig Jahren macht sie sich auf eine Reise, von der sie nicht viel erwartet: sie will lediglich ihren Vater finden, ihm ihre Meinung sagen und zurückkehren. Yves ist ebenfalls Sohn eines Tunesiers und einer Schweizerin und fliegt auf Drängen seines Vaters nach Djerba, um seine Großmutter wiederzusehen, die ihn letztmals als Jugendlichen gesehen hatte. Schließlich fliegt Khaled, Sohn zweier tunesischer Gastarbeiter, mit demselben Flug nach Djerba. Er will in Ben Guerdane seine Verlobung feiern.

Diese drei individuellen Geschichten zwischen Tunesien und der Schweiz, zwischen zwei Kulturen und Traditionen, werden vom Autor sorgfältig und mit viel Gefühl für diese aktuelle Problematik beschrieben …

In seinem vierten Buch mit dem Titel „Drei Secondos – Auf der Suche nach Identität“ widmet sich Amor Ben Hamida, selbst Vater zweier Söhne aus bikultureller Ehe, einem brisanten und hochaktuellen Thema: Migration und Integration der zweiten, in Europa geborenen oder aufgewachsenen Generation ausländischer oder gemischter Paare. Dabei kommen die verschiedenen Kulturen, die Sprachen, die Religionen und Lebenseinstellungen der Herkunftsländer und der neuen Heimat der Secondos zur Sprache.

In seinem Roman erzählt er die Geschichten dreier junger Menschen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind und nun eine Reise in die Heimat ihrer Eltern, Tunesien, antreten. Die Motive sind verschieden, ihre Kindheit und Jugend auch, doch die Gemeinsamkeit ist eben dieses Land, diese Kultur, die sie kaum kennen, diese Sprache, die sie nicht verstehen. Die drei Secondos erzählen aus ihrer Sicht die Erlebnisse, Gefühle und Eindrücke ihres bikulturellen Lebens. Der Autor lässt aber gleichzeitig andere Familienmitglieder zu Wort kommen. Er zeigt damit die krassen Unterschiede in der Wahrnehmung und Beurteilung der gleichen Tatsachen, je nachdem, ob man diesseits oder jenseits der Kulturgrenzen steht.

Die Schicksale dieser drei jungen Menschen sind bezeichnend und millionenfach in ganz Europa vorhanden. Amor Ben Hamida ist überzeugt, dass die Ausgrenzung der zweiten Generation ein großes soziales Risiko birgt und dass auf der anderen Seite gerade die zweite und dritte Generation einen großen Reichtum für die ganze Gesellschaft darstellt.

Der libanesische Verhaltensforscher Samir Khalaf über Identitätsprobleme:

Libanon steckt noch in der Nachkriegszeit. 1. Die Menschen haben sich in kleine Blasen zurückgezogen und sind indifferent gegenüber den anderen. Das macht es nicht leicht, die anderen zu verstehen. 2. Außerdem gibt es regionale Probleme, Es gab einen Stellvertreterkrieg, was tun wir mit Hisbollah. 3. Die Identitat steht außerdem dadurch in Frage, dass sich verschiedene Ismen hier bemerkbar machen: Globalismus, Konsumismus. Es gibt die Gefahr, dass Libanon einfach nur ein Platz für Ausländer wird, Westler, Saudis, die sich hier ein paar flotte Wochen machen, dann wieder wegfahren. Es geht immer darum, welche Identität haben wir, wer sind wir? Manche Leutes sagen: Ich bin Libanese, alle unsere Probleme kommen von der arabischen National-Ideologie. Deshalb sollen die Muslime ihre Verbindung in diese Richtung kappen. Anderherum müssten die Christen ihre starken Verbindungen nach Westen, nach Frankreich schwächen. Wir müssen loskommen von den ausgeliehenen Identitäten.

Die Abteilung „bewegung.taz.de“ befragte den Publizisten Kai Ehlers über die Ursachen der Arabischen Revolution, dieser kam dabei ebenfalls auf die „Identität“ zu sprechen:

Als Grund der Proteste könnte man den Wunsch nach Teilhabe der arabischen Jugend an den Werten der globalisierten Welt und deren Glücksversprechen interpretieren, die sie in ihren Heimatländern wegen des überquellenden Überschusses an jungen Menschen, „Youth bulge“ nicht verwirklichen können.

Die Proteste könnten aber auch ebenso durch die Sehnsucht nach Sinn, nach eigener, von westlichen Werten durchaus unterschiedener, sogar in der Kritik an westlichen Werten auftretender eigener Identität geleitet werden. Worin diese eigene Identität bestehen könnte, ist noch keineswegs klar – auf jeden Fall aber steht sie in enger Bindung an den Islam als die kulturbildende Kraft dieses Teiles der Welt, sei es in dogmatischer Rückwendung, sei es in Gestalt einer wie auch immer gestalteten Säkularisierung.

Identitätäräh – eine Begriffsklärung:

In den morgenländischen Aufständen geht es also auch um die Suche nach einer Identität, die immer auch – postkolonial – islamisch sich artikuliert – zum mehr oder weniger Entsetzen des Abendlandes, dessen Kolonialisierung des Orients anhält und sich sogar mit dem Neoliberalismus verstärkt hat. Ähnlich ist der Hintergrund z.B. bei den „Unruhen“, die seit einer Woche in der Inneren Mongolei anhalten – und von Schülern, Studenten und Hirtenomaden getragen werden. „Im Kern geht es ihnen um die Bewahrung der mongolischen Identität in China,“ schreibt Till Fähnders in der FAZ. Sie fühlen sich durch die massenhafte Ansiedlung von Han-Chinesen in der Inneren Mongolei „überfremdet“. Das gilt aber auch für die Mongolen der selbständigen Äußeren Mongolei:

Seit der „Revolution“ von 1992 gibt es dort eine Auseinandersetzung darüber, welchen Weg das Land künftig gehen soll – den einer forcierten Industrialisierung mit Hilfe ausländischer Gelder und durchgeführt durch ausländische Gesellschaften; oder ob man die traditionelle nomadische Wirtschaft entwickeln solle und ob das möglich sei. Die mongolischen Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von einem „Kulturkampf“, weil dies nicht nur eine Frage sachlicher wirtschaftlicher Erwägungen ist, sondern eng mit der Frage verbunden ist, wie man leben möchte, wie das Land nach 70 Jahren realsozialistischer Entwicklung seine „Identität“ neu bestimmt.

Die Kuratoren einer Kunstausstellung in Norwegen schreiben, dass es ihnen dabei um „den problematischen Begriff einer nordischen Identität“ geht. Hierzulande war jahrelang von der „ostdeutschen Identität“ die Rede, die vom Westen schnöde ignoriert und abgetan wurde. Nicht zuletzt deswegen drängte z.B. der brandenburgische Ministerpräsident Stolpe darauf, nun aus „Preußen eine pädagogische Aufgabe, ein Stärkungsmittel für sein identitätsschwaches Bundesland und daher eine brandenburgische Heimatkunde“ zu machen. Während der Braunkohlekonzern „Vattenfall“ in seinem Bundesland ein sorbisches Dorf nach dem anderen wegbaggerte, finanzierte der selbe Konzern gleichzeitig eine ethnologische Studie über die südbrandenburgische „Lebenswelt“, in der es um die „sorbische Identität“ geht.

In einem Berliner Kulturzentrum, das vor allem von Rußlanddeutschen aus Kasachstan genutzt wird, werden u.a. „Frauenidentitätsprojekten“ angeboten. Die Frankfurter Frauenschutzorganisation „Agisra“, die im Auftrag der Polizei bei Bordellrazzien aufgegriffene Prostituierte aus dem Ausland betreut, schreibt über ihre Aufgabe: “ Wir leiten bewusstseinsbildende Prozesse zur Anahme der Rolle bzw. Identität als potentielle Opferzeugin ein“. „Loyal“ – das Magazin für Sicherheitspolitik, herausgegeben vom Reservistenverein – berichtet, der Führungsnachwuchs der Bundeswehr sei „auf der Suche nach einer neuen Identität“. Nach einem Besuch der Marineschule Mürwik weiß „loyal“ auch schon, wohin die Reise geht: „Der Offizier von morgen ist am besten Akademiker, Manager, Erzieher und Kämpfer zugleich.“

In einem Vortrag über „Die große und die kleine Welt“ – gehalten auf dem 15. Friesenkongreß in Aurich – bezeichnete der konservative Philosoph Hermann Lübbe den „Regionalismus“ als das „Ringen um Heimat“, dem eine wichtige kompensatorische Funktion angesichts der sich beschleunigenden „zivilisatorischen Innovation“ zukomme. In der Zeitschrift „Nordfriesland“ widersprach ihm daraufhin der Kieler Soziologiestudent Harm-Peer Zimmermann, der eine „Analyse des Wesens des Heimatgefühls“ sowie eine „historische Ableitung der gesellschaftlichen und politischen Bedeutung“ des von Lübbe konstatierten „Vertrauensswunds“ und „Identitätsverlusts“ vermißte. „Wie in Gorleben“, behauptete der Student demgegenüber, „so entsteht Identität überall in der Auseinandersetzung mit dem Alltag. Das Glück stellt sich nicht durch einfache Erinnerung der Vergangenheit ein.“

Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die deutsche Minderheit in Süddänemark: „Die deutsche Minderheit ist heute so gut integriert, dass es fast zum Problem wird. Sie gefährdet sich selbst, sie hat Angst, sich in der dänischen Gesellschaft aufzulösen. ‚Eine Minderheit hat auf ihre Identität zu achten, sonst ist sie ja keine Minderheit mehr. Dann können wir hier aufhören. Dann wäre alles europäisches Einerlei. Für die Kulturlandschaft wäre das schlecht,‘ sagt der Chefredakteur der Tageszeitung ‚Der Nordschleswiger‘. Nur wie sieht diese Identität aus? (…) Wenn Recep Tayyip Erdogan fordert, seine Landsleute sollten sich in Deutschland integrieren, aber nicht assimilieren, zitiert er damit unwissentlich einen Grundsatz der Nordschleswiger….Gemeinsame Werte können Identität stiften: ‚Der Nordschleswiger‘ wird zurzeit in London mit elf anderen Zeitungen von dem saudischen Anwalt Faisal Yamani verklagt, weil er die Mohammed-Karikaturen nachgedruckt hatte…“

Während in vielen Ländern und Städten eine Dienstleistung Existenz und Sinn stiftet, ging es in der 1448 von den Hohenzollern eroberten Stadt Berlin, wo fortan die Ökonomie von der Hanse auf den Hof umgestellt wurde, umgekehrt darum, so sagt der Historiker Mathias Mildner, daß hier nur eine individuelle Verweigerung von Dienstleistung „Identität“ schuf. Was der DDR-Dramatiker Heiner Müller etwas vorschnell als proletarische Errungenschaft feierte: die schlecht gelaunten Kellnerinnen!

Zuletzt wurde hier der PDS-Politiker Oskar Lafontaine als „völkisch“ argumentierend“ kritisiert, als er verkündete, nur sichere Arbeitsplätze schüfen auf Dauer „Identität“, wie „umgekehrt flexible Arbeitsverhältnisse zur Zerstörung des Charakters und zum Verlust der Selbstachtung führen“.

Der US-Historiker Bill Hill meint, die „Hermannschlacht“, in der die Germanen für 500 Jahre die römische Fremdherrschaft beendeten, sei im positiven Sinne wesentlich für die „deutsche Identität“. Der Schweizer Historiker Peter Blickle schreibt in einem Buch über den großen deutschen Bauernkrieg, daß der Aufstand von 1525 mittlerweile zu den „Daten“ gehört, „über die man sich in Deutschland seiner Identität versichert“. Die einst ärmste Agrarregion Deutschlands – die Rhön – wurde nach der Wende zu einem „Biosphärenreservat“, dessen Verwaltung die „Marke Rhön“ kreierte, womit sie der Region eine neue „Identität, “ verpaßen will: ihr Ziel ist „die Förderung einer gemeinsamen Rhöner Identität, das Vereinheitlichen des Erscheinungsbildes der Rhön nach außen hin“.

Der Direktor des Museums für den Warschauer Aufstand, Dariusz Gwawin, bezeichnete seine Erinnerungsstätte bei der Eröffnung als ein „typisches Identitätsmuseum“. Es sei Teil der Bemühungen Polens zur Festigung der „nationalen Identität“. Der taz-Autor Christian Semler stellte sich dazu die Frage: „Wie soll sich Identität im Rahmen einer national ausgerichteten Geschichtspolitik herstellen lassen, wenn Minderheiten, wenn vor allem die Migranten überhaupt keinen emotialen oder intellektuellen Bezug zu zentralen Daten der nationalen Geschichte haben?“ Auf ähnliche Tendenzen in Deutschland bezogen fragte er sich: „Soll einem jungen deutschen Türken als Ausweis seiner Identität abverlangt werden, den Mord an den Juden als das katastrophale Ereignis der deutschen Geschichte zu verstehen, während ihm gleichzeitig die türkische Geschichtspolitik verbietet, den armenischen Genozid beim Namen zu nennen?“

Der taz-Autor Robert Misik schreibt: „Politik wird zum ‚Kampf der Zivilisationen‘, die Ökonomie verkauft Identitäten“. Terry Eagleton meint hingegen, in der jetzigen „liberalen Form des Imperialismus“ haben nur die anderen oder die rückständigen Inseln im Westen, in denen sich noch ein paar Archetypen der Volkstümlichkeit bestaunen lassen, „Identität“, doch der Westen selbst hat keine bestimmende Identität, weil er keine benötigt. „Fremd sind die fremden Kulturen, während die eigene Lebensform die Norm und daher eigentlich gar keine ,Kultur‘ ist. Vielmehr ist sie der Maßstab, an dem andere Lebensformen sich eben als Kulturen erweisen“.

„Was wir auf dem Markt kaufen“, schreibt Slavoj Zizek, „sind immer weniger Produkte und immer mehr Lebenserfahrungen wie Essen, Kommunikation, Kulturkonsum, Teilhabe ein einem bestimmten Lebensstil“. Die materiellen Objekte sind lediglich „Requisiten“ dessen, was eigentlich verkauft wird. Firmen haben damit begonnen, ihre Produkte mit einem Lebensstil, einem Lebensgefühl zu verbinden, um sie besser verkaufen zu können – und heute werden die Produkte längst in erster Linie gekauft, um einen Lebensstil zu erwerben. Der trainierte Körper wirbt nicht mehr für Nike, sondern Nike repräsentiert den trainierten Körper. Wer sich all diese Logos der Edelfirmen leisten kann – hat damit eine „Identität“ erworben. Jean Baudrillard behauptet: „Die eigene Identität ist gleichgültig geworden, die Performance und das Image sind das Wichtige. Man spielt nicht mehr mit den Unterschieden von Mann und Frau, sondern nur noch mit Unterschiedlichkeiten.“

Die Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die zur UNO gehört, ist bereits 15 Jahre alt, bisher aber nur von 17 Staaten ratifiziert worden. Sie räumt indigenen und in Stämmen lebenden Völkern das Recht auf „kulturelle Identität“ ein. Die taz interviewte den Kämpfer für die Rechte der lateinamerikanischen Indigenen Edwin Vasquez Campos: Wenn Sie die Lebensformen vergleichen – welche ist die zukunftsfähige?

„Sehen Sie: Wir brauchen beides. Wenn die Indigenen in die Stadt kommen, müssen sie einen Anpassungsprozess durchmachen. Der führt oft zu einem Verlust an Identität. Das bedeutet doch aber: Offenbar gehorcht dieses Leben ohne die Abhängigkeit des Geldes anderen Mechanismen. Die Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens sind anders. Ich habe in Deutschland viele Debatten über Geldsorgen, Verteilungskämpfe, Sparvorschläge gehört. Vielleicht könnten die Erfahrungen der Indigenen etwas zur Lösung der weißen Probleme beitragen.“

Der libanesische Autor Elias Khoury hat mit „Das Tor zur Sonne“ eine Saga über die Vertreibung und das Schicksal der Palästinenser geschrieben, in einer taz-Rezension heißt es über sein Buch: Die Hauptfigur „Khalil schwankt beständig zwischen Identitätsverlust und Identitätsuche.“

Gadi Algazi, eine Aktivistin der israelisch-palästinensischenen Friedensinitiative ta’ayoush, wurde von der taz über unterschiedliche Identitäten befragt:

Wie hat denn die palästinensische Gesellschaft innerhalb Israels auf ta’ayush reagiert?

„Am Anfang sind wie sehr oft auf Skepsis gestossen. Die Leute wollten wissen, ob wir eine weiteres Koexistenz-Gruppe sind. Koexistenz ist in Israel fast ein schmutziges Wort geworden, weil es so lange missbraucht wurde: für kleine Gespräche mit Kaffee und Humus. Nach dem Motto: wir reden ein wenig über Identität und nachher bekommt ihr vielleicht ein bisschen mehr Geld, damit die Dörfer nicht so aussehen wie früher. Für diese Art von oberflächlicher Kooperation haben die Palästinenser in Israel glaube ich kein Verständnis mehr. Wir mussten ihr Vertrauen von neuem gewinnen.“

Die unterschiedlichen Identitäten sind doch trotzdem nicht zu leugnen.

„Die Menschen bei ta’ayush wissen, wer Jude und wer Araber ist. Aber sie kommen ja gerade zu uns, weil wir eine Möglichkeit verkörpern, jenseits der ethnischen Zugehörigkeit etwas zu machen. Es wird keiner in einer Diskussion bei ta’ayush sagen: ich als Jude bzw. Araber würde dies und jenes tun oder sagen… Für diese Art habe ich wenig Verständnis. Das Thema jüdische Identität sollten wir besser dem Kulturministerium überlassen.“

Über die islamisch-fundamentalistischen Terroraktionen schreibt die taz, dass dahinter „vor allem die Angst vor dem Verlust der je eigenen Identität angesichts der vordringenden ‚westlichen‘ Werte: Materialismus und Individualismus stand. Dieser Sichtweise folgend waren die Regime der arabischen Staaten bereits weitgehend durch den ‚Westen‘ korrumpiert. Sie wurden unter das Verdikt ‚arabische Reaktion‘ neben Imperialismus und Zionismus als dritter Hauptfeind subsumiert.“

Der bei Basel lebende polnische Autor Krzystof Maria Zaluski beschäftigt sich mit den Resten der dortigen Keltenkultur und stieß dabei auf ein Identitätsproblem:

„Ganz in der Nähe meines Dorfes gibt es z.B. einen 800 Meter langen Keltenwall, aber kein Mensch weiß das hier, einige sprechen von einer Heidenschanze. Es war das größte helvetische Oppidum. Ich will in diesem Zusammenhang über den Unterschied von Kulturen schreiben – was ist gut und was ist besser. In diesem Buch wird kein einziges Mal das Wort Polen oder polnisch vorkommen. Der Arbeitstitel ist „Sägolène“, das ist ein keltischer Frauenname. Was damals Caesar angerichtet hat, war im Ergebnis ähnlich dem, was jetzt mit den Ostdeutschen passierte: Sie haben ihre Freiheit gewonnen, aber der Preis war, daß sie ihre Identität verloren haben. In materieller Hinsicht geht es ihnen besser, aber sie sind jetzt nur noch Deutsche zweiter Klasse.“

Der Schweizer Kapuziner Paul Hinder wurde zum Weihbischof von Arabien ordiniert. Das Bistum Basel schreibt:

Mit Ausnahme von Saudi-Arabien und einiger arabischer Emirate könne die katholische Gemeinschaft innerhalb ihrer Areale ihren Glauben relativ frei ausüben, sagt der Weihbischof. Nicht geduldet wird eine fremde Religionsausübung in Saudi-Arabien: «Das Königreich versteht sich wie eine riesige Moschee, unter deren Dach kein anderer Kult geduldet wird.» Es dürfen denn auch keine Kirchen gebaut und keine Gottesdienste gefeiert werden. In seiner gestrigen Predigt in Luzern machte Weihbischof Paul Hinder klar, wie er das Verhältnis von Christentum und Islam versteht. Bei den Besuchen in den arabischen Gebieten sei ihm klar geworden, dass Christen nur bestehen könnten, wenn sie eine klare Identität und ein fragloses Zugehörigkeitsbewusstsein haben.

Im Internet bringt es der Begriff „Identität“ inzwischen auf 10 Millionen Einträge. Vor einiger Zeit hielten die „Zukunftsforscher“ der UNESCO eine Tagung zu diesem Begriff ab. Sie veranstalten regelmäßig multinationale und interdisziplinäre „Debatten über das 21.Jahrhundert“. Von den dort gehaltenen Referaten wurde anschließend eine Art „Best Off“ veröffentlicht – unter dem Titel „Die Zukunft der Werte“:

Neben dem inzwischen verstorbenen Kulturpessimisten Jean Baudrillard und der tunesischen Kolonisierungsforscherin Hélé Béji plädiert darin der Pariser Philosoph Mohammed Arkoun „für eine subversive Genese der Werte“. Dabei geht er davon aus, dass der abendländische Begriff des „gerechten Krieges“ und der aus dem Umkreis der islamischen Fundamentalisten stammende Begriff des „Dschihad“ „einander auf das genaueste entsprechen“. Diese Symmetrie der „theologischen Konstruktionen“ überspannt das Lokale und Partielle ihres „asymmetrischen Krieges“, wie Herfried Münkler den partisanischen Widerstand gegen Besatzung und staatlichen Raub nennt.

Der ehemalige Politikberater des US-Außenministeriums William R.Polk hat dazu jetzt in seinem neuen Buch „Aufstand. Widerstand gegen Fremdherrschaft“ ein Fazit vorgelegt. Der Autor spannt dabei den Bogen von der spanischen Guerilla gegen Napoleon und den Kampf der Iren um Unabhängigkeit über die griechischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg und den Mau-Mau-Aufstand in Kenia bis zum Vietnamkrieg und dem derzeitigen Irak-/Afghanistankrieg der Amerikaner. All diesem „Konflikten“ ist laut Polk gemein, dass die Aufständischen nicht besiegt werden konnten, weil es ihnen gelang und immer noch gelingt, sich in Form bewaffneter kleiner Einheiten in ihrem jeweiligen Volk wie „Fische im Wasser“ zu bewegen. Dieser Begriff, den Polk gleich vier Mal benutzt, stammt von Mao tse tung, der ihn geradezu als Bedingung anführte, um im (chinesischen) Partisanenkampf unbesiegbar zu sein. Er fand jedoch später auch im Bürgerkrieg während der Kulturrevolution Anwendung.

Polks Analyse unterscheidet sich nicht groß von der Einschätzung der postfaschistischen Partisanentheoretiker Carl Schmitt, Ernst Jünger und Rolf Schroers: Die wahren Partisanen kämpfen ihrer Meinung nach um die Wiederherstellung eines alten gesellschaftlichen Zustands. Es sind keine Revolutionäre sondern eher Restaurateure, wohingegen die eine neue Gesellschaft anstrebenden Kommunisten in ihrem sich deterritorialisierenden Widerstand zu keinem echten Partisanentum fähig sind. Eigentlich sind sie nur der subversive Flügel der Roten Armee. Der Harvardhistoriker Polk behandelt denn auch gar nicht erst die Kampferfahrungen der sowjetischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg, ebensowenig die der jüdischen, polnischen, italienischen und französischen Kommunisten. Volk und Nation scheinen ihm bereits ausreichend für die Siegchancen der Aufständischen zu sein. Genaugenommen schwimmen diese also nicht wie Fische im Wasser, sondern eher im Blut. Blut ist dicker (identitätsstiftender) als Wasser. Die Tendenz ihrer Führer, von George Washington bis Lenin, sich so schnell es geht, von allem Untergrund- und Partisanenkampf zu verabschieden, um den Aufbau von Staat und Armee zu forcieren, hält er sogar für verhängnisvoll. Im übrigen attestiert er ihren Aufstandsbemühungen „objektive Gründe“, worunter er z.B. den „Landraub“ der Engländer in Kenia und Irland versteht.

Die Definition dessen, was sie Volk oder Nation nennen, das sind dann Werte von Gewicht. Dabei passierte jedoch noch stets das, was Hélé Béji in ihrem UNESCO-Referat beklagte: „Das Streben nach Freiheit, das am Beginn alles menschlichen Emanzipation in der Kultur stand, verschwindet hinter dem Streben nach Identität.“ Auch „unter ‚Kultur‘ versteht man nicht länger die selbstbestimmte Vervollkommnung des Menschen, sondern einen deterministischen Imperativ, dem es Treue zu leisten gilt.“

So hat schließlich „die Konfrontation zwischen Moderne und Tradition dazu geführt, dass beide ihre Inspiration eingebüßt haben; beide wurden ideologisch angestachelt, moralisch aber diskreditiert. Sie nähern sich nicht durch ihre leuchtenden Errungenschaften einander an, sondern durch die Schatten, die sie werfen, nicht nur das, was sie erschaffen, sondern das, was sie zerstören.“ Gäbe es schon eine einzige (globalisierte) Welt, „dann wäre diese unbewohnbar. Damit ein menschliches Universum entstehen kann, muß es mindestens zwei Welten geben: Schlachtfeld und Zufluchtsort, Vergangenheit und Zukunft, Orient und Okzident, einen Ort, von dem man kommt, und einen Hafen, in den man fährt, Herkunft und Horizont.“

(„Die Zukunft der Werte. Dialoge über das 21. Jahrhundert“, herausgegeben von der UNESCO, Frankfurt/Main 2007.

„Aufstand. Widerstand gegen Fremdherrschaft: vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis zum Irak“, William R.Polk, Hamburg 2009.)

Der Philosoph Michel Serres hat erst einmal das Wort „Identität“ in seinem Buch „Atlas“ problematisiert:

Das wird immer wieder verwechselt: Von der Abstammung oder Zugehörigkeit her kann man „Teil der Franzosen oder Algerier, der Braunhaarigen oder Glatzköpfigen, der Männer oder der Frauen, der Weißen oder der Schwarzen, der Christen oder der Atheisten, der Wissenschaftler oder der Studenten usw.“ sein. So macht Michel Serres in seinem „Atlas“ diese Reihung auf. Seine Identität bezieht man dagegen von ganz woanders her – man ist damit letztlich man selbst, „ein Individuum oder eine Person von solcher Einzigartigkeit, dass die Genetik noch niemals zuvor so etwas wie das, was man ist, gefunden hat und es auch niemals wiederholen dürfte, so lange es Leben gibt“. Identität kann man aus vielem beziehen – aus seinem Beruf als Handwerker oder als Biologe, von seinen sexuellen, politischen und sonstigen Präferenzen usw.. Man kann sie auch und tut u.U. sogar gut daran, gelegentlich wechseln. Die Abstammung bzw. Zugehörigkeit und die Identität geraten oft in Konflikt miteinander: z.B. als Deutscher in russischen Diensten während des Ersten Weltkriegs oder als deutscher Kommunist in der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs: Beide Male hatte man gute Chancen, damit unfreiwillig in Sibirien zu landen, auch wenn man bereit war, gegen die Reichswehr bzw. Wehrmacht zu kämpfen. Auch als antizionistischer Jude in Israel ist es nicht gerade ein Honigschlecken gewesen, in den letzten Jahren dort zu leben, wo ausgerechnet die „politische Theologie“ des Antisemiten Carl Schmitt immer mehr verwirklicht wird.

Laut Serres ist „Rassismus nichts anderes als die Verwechslung des Zugehörigkeits- mit dem Identitätsprinzip. Wer von einer männlichen oder nationalen Identität spricht, verwechselt eine Kategorie mit einer Person und reduziert Individuelles auf Kollektives, ein logischer Fehler.“ Dieser „Fehler“ wird oft und gerne von den Rechten begangen, weswegen die Linken immer sehr herablassend von ihnen sprechen: die bekloppten Neonazis! Der „Fehler“ wird jedoch auch immer wieder vom Staat gemacht, indem man von dort aus den Bürgern die Identifikation mit der „eigenen“ Nation nahelegt (die Zugehörigkeit versteht sich von selbst – und richtet sich meist nach der „carte d’identité“, dem Paß). Mir scheinen deswegen die Neonazis weniger „blöd“ zu sein als z.B. die Bodybuilder, die an einer „männlichen“ bzw. „weiblichen Identität“ arbeiten. Hier wie dort liegt jedenfalls eine fatale Verwechslung von Individuellem und Kollektivem vor.

Vor einer solchen Verwechslung sind jedoch die eher schmalbrüstigen, intellektuellen Linken auch nicht gefeit, insofern sie – zu Recht – alle Identitätskonzeptionen ablehnen (und sich stattdessen z.B. für das Nomadische, den „Schizo“ erwärmen), sie jedoch gleichzeitig mit „dem Individuellen“ ineins setzen – und dem gegenüber allem „Kollektiven“ den Vorzug geben, also bereit sind, diesem tendenziell ihre „Singularität“ zu opfern. Zudem tun sie gerne die „Individualrechte“ als bürgerlich ab oder verhalten sich höchstens taktisch ihnen gegenüber. Und zwar ganz so, wie sie es mit den bürgerlichen Parlamenten halten – diesen „Quatschbuden“, wie man sie links und rechts auch nennt. Ich will damit nicht sagen, dass sie es nicht sind, sondern viel mehr, dass jede Taktik verwerflich ist. Stattdessen sollte man lieber ein „operatives“ Vorgehen (allem gegenüber) den Vorzug geben. Taktisch ist es z.B. wenn man auf seine Identität als Kommunist pocht, aber im Falle eines Berufsverbots sich lauthals als Opfer darstellt und dabei wohlmöglich noch auf seine (deutsche) Zugehörigkeit besteht. Als Linker hat man doch im Staats- oder Nationaldienst sowieso nichts verloren. Auch Opfer zu sein kann im übrigen zu einer (nervigen) Identität werden.

Kersten Knipp faßte für den Deutschlandfunk eine Konferenz über Gilles Deleuzes und Felix Guattaris Konzept der Identität zusammen:

„Wer sind wir“, fragte der im Dezember letzten Jahres verstorbene Politologe Samuel Huntington in einem seiner letzten Werke mit sorgenvoller Miene. Er sorgte sich um den massiven Zuzug der Lateinamerikaner in die Vereinigten Staaten. Die, so fürchtete er, würden die nordamerikanische Identität auf Dauer untergraben. Die Frage ist nur: Was ist Identität? Deleuze und Guattari, so der Kölner Amerikanist Hanjo Beressem, der Leiter der Konferenz, würden den Begriff sehr vorsichtig gebrauchen – weil ihnen schon die Vorstellung einer absoluten, eindeutige definierten und feststehenden Identität problematisch erscheine. „Das Interessante bei Deleuze ist, dass er wirklich von Konzepten ausgeht, ein Grund des Denkens und ein Grund des Lebens von einer Multiplizität und Diversität. Es geht nicht darum, von einer Identität auszugehen, die man in irgendeinen kulturellen oder ökologischen Kontext gibt, sondern wir selber sind schon Produkte, die aus einer darunterliegenden Multiplizität und Diversität entstanden sind. Das heißt: politisch ist Deleuze gerade unendlich anwendbar, denke ich, heutzutage, weil er nicht von einer festgelegten Identität ausgeht. Deleuze und Guattari gehen davon aus, dass es ein Natur-Kultur-Kontinuum gibt, das heißt, man müsste heute gerade auch im Migrationsbereich den Begriff der Kultur öffnen zu anderen Kulturen hin.

Das heißt, wir bestehen nicht nur aus menschlichen Kulturen, wir bestehen auch aus bakteriellen Kulturen, aus verschiedenen Zusammenschlüssen und Auflösungen.“ Wer sind wir? Nicht zuletzt auch unsere Bakterien, auch wenn wir das so genau gar nicht wissen wollen. Aber die Bakterien lehren uns eines: Migrationsphänomene verlaufen unter der Hand, sind oft unsichtbar, verlaufen unbemerkt. Das gilt für Kulturen und deren gegenseitige Beeinflussung, es gilt aber auch für reale Wanderbewegungen; auch wenn die reichen Länder sich gegen die Migranten aus den ärmeren, meist im Süden der Welt gelegenen Regionen, abzusondern versuchen. Ein Projekt, das nun jene weltweiten Bewegungen anzuhalten versucht, die die europäischen Länder seit der Entdeckung der beiden Amerikas und dem Zeitalter des Kolonialismus ganz wesentlich mit angestoßen haben. Wird dieses Projekt Erfolg haben? Deleuze und Guattari würden es bezweifeln, meint die an der Virgina University lehrende Kulturwissenschaftlerin Janell Watson. Und zwar aus ganz grundlegenden Erwägungen. „Das Konzept der kulturellen Identität ist in den letzten Jahrzehnten vielfach kritisiert worden. Denn es nimmt an, dass es fest definierte Kulturen gibt und jeder Mensch einer davon angehöre. Wir wissen aber, dass das nicht stimmt. Vor allem, weil es immer Migrationsphänomene gegeben hat, die jetzt, im Zeitalter der Globalisierung, enorm angewachsen sind. Deleuze und Guattari nehmen diese Konzepte menschlicher Beziehungen auf und entwickeln sie weiter in Richtung einer überindividuellen Konzeption des Menschen. Sie gehen den migratorischen Phänomenen des Menschen nach, den kulturellen Phänomenen zwischen Gruppen. Diese Phänomene lösen sich auf, wandern zwischen den Gruppen hin und her, verbinden und vernetzen sich neu, so dass immer etwas zerfällt und daraus etwas Neues entsteht.“

Dasselbe Schicksal wie die Identitäten erleiden die Begriffe. ‚Die zivilisierte Welt‘ oder auch ‚die zivilisierten Menschen‘: Das sind Vorstellungen, denen Deleuze und Guattari nur bedingt, eigentlich aber überhaupt nicht vertrauen. Ihnen zufolge, so der in Cardiff lehrende Literaturwissenschaftler Ian Buchanan, handelt es sich idealisierte Selbstbeschreibungen vor einem historisch nicht unproblematischen Hintergrund. „Wenn Deleuze und Guattari von ‚zivilisierten Menschen‘ sprechen, meinen sie das ironisch. Denn ‚Zivilisation‘, so sehen sie es, bedeutet immer Kapitalismus. Sie interessieren sich für die Frage, warum die Gesellschaft sich dafür entschieden hat, kapitalistisch zu werden. Die ersten Regungen dazu finden sie in den sogenannten primitiven Gesellschaften. Diese, schreiben Deleuze und Guattari, hätten gegen die Idee des Staates einige Vorbehalte gehabt, da er die Freiheit des einzelnen einschränke. Eine solche Vorstellung ist natürlich einigermaßen problematisch, weshalb sie sie unter dem Zeichen der Ironie zitieren.“ Mehr als historisch korrekte Beschreibungen ist der Begriff vom „zivilisierten Menschen“ Deleuze und Guattari zufolge ein politischer Begriff, der dazu dient, eine bestimmte Weltsicht und ihr entspringende Verhaltens- und Wirtschaftsformen zu legitimieren. Das Beispiel zeigt, wie sich Begriffe einsetzen lassen, um eine bestimmte Ordnung zu zementieren. Viele Menschen sehnen sich nach einer festen Ordnung. Und darum, so Hanjo Beressem, betreiben Deleuze und Guattari auch keine leichtfertige Begriffskritik, wollen darum auch den Multikulturalismus nicht euphorisch feiern. „Dieses dynamische Agieren, glaube ich, ist, um Migration zu verstehen, und auch positiv zu verstehen, nicht im Sinne von ‚Wir müssen uns jetzt bewegen‘, sondern ‚Wir sind sowieso immer in Bewegung‘. Und Kulturen sind nur Verlangsamungen von Bewegungen, das heißt, die Bewegung kommt erst, Kulturen sind Verlangsamungen, ’solidifications‘, also Verhärtungen von Bewegungen, die uns aber im Endeffekt ausmachen. Und gerade die Migration erlaubt es natürlich, diese Verlangsamungen wieder aufzubrechen, um wieder dynamischer zu werden. Und das in einem nicht falsch verstandenem Affirmativen, dass man sagt, das ist ja toll, wenn man jetzt seine Heimat verlassen muss – so geht es nicht, sondern es geht darum, wie kann ich Heimaten irgendwo anders wieder mit anderen komplexen Zusammenhängen aufbauen. Und wie finde ich mich in diesen anderen Heimaten, die wiederum nicht nur kulturelle Heimaten sind, sondern Heimaten, die ökologisch gesehen auch Heimaten sind.“

Die Skepsis, die Deleuze und Guattari auch ihrer eigenen Kritik gegenüber haben, ist darin begründet, dass sie eben nicht sofort eingängig ist. Das zeigt gerade ihr Identitätskonzept. Identität ist zwar in Bewegung, neigt aber zur Verharrung. Das zeigt derzeit etwa das Problem gesellschaftlicher Minderheiten, die, ganz gleich welcher Couleur, leicht zur Abgrenzung neigen; und eine bestimmte historisch Phase ihrer Identität damit erstarren lassen. Dem, erläutert Janell Watson, setzen Deleuze und Guattari eine ganz andere Vorstellung von Identitätspolitik entgegen. „Deleuze und Guattari entwickeln die Vorstellung des Menschen im Minderheitenstatus. Es kann sich um andere Minderheiten, etwa kulturelle oder politische, handeln. Und diese Minderheiten tendieren immer dazu, geschlossene Gesellschaften zu bilden, die in eigenen, oft relativ rigiden, Regeln leben. Und Deleuze und Guattari hingegen ermutigen Minoritäten, das, was sie von der Mehrheitsgesellschaft unterscheidet, aktiv anzunehmen und es als kreative Dynamik einzusetzen und etwas Neues aus ihr zu entwickeln; etwas, das im Gegensatz zu den Traditionen steht, zumindest aber zu deren allzu konservativen Strömungen. Auf diese Weise können Minderheiten ein neues Verständnis ihrer selbst und damit ein neues Verhältnis zur Mehrheit entwickeln.“

„Nur Minderheiten sind produktiv, niemals Mehrheiten, jeder ist eine Minderheit!“ (Gilles Deleuze)

Photo: gamestudies.typepad.com