Der schmierige Abschied vom Öl. Photo: abendblatt.de

„Hab‘ Erdöl im Garten, ob’s stürmt oder schneit/ Und mit dem Ersparten üb‘ Treu und Redlichkeit“ (Reinhard Mey)

„Boerse-go“ meldet:

In ihrem neuen Monatebericht erwartet die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) für das kommende Jahr weltweit einen gedämpften Zuwachs bei der Ölnachfrage. Für das Jahr 2012 rechnet die OPEC mit einem Anstieg der weltweiten Ölnachfrage von 1,5 Prozent. Zuletzt hat die OPEC ihre Prognose für das Nachfragewachstum im zweiten Halbjahr 2011 von 1,59 Prozent auf 1,57 Prozent reduziert. Nach Einschätzung der OPEC werden die Sparprogramme in Verbindung mit hohen Staatsschulden und hoher Arbeitslosigkeit in maßgeblichen Ländern der OECD die langsame Erholung wahrscheinlich leicht einbrechen lassen. Den größten Anteil am Nachfrageplus erwartet das Kartell in China, Indien, Nahost und Südamerika.

„stern.de“ meldet:

Die Internationale Energieagentur zapft die strategischen Reserven an und pumpt 60 Millionen Barrel Erdöl in den Markt. Ziel ist es, die ausbleibende Versorgung aus Libyen abzumildern.

Reuters meldete aus Syrien:

Bei Bombenanschlägen im Osten Syriens sind am Mittwoch Anwohnern zufolge zwei kleinere Gasleitungen beschädigt worden. Es sei das erste Mal seit Beginn des Aufstands gegen Staatschef Baschar al-Assad vor vier Monaten, dass die Energie-Infrastruktur ins Visier genommen worden sei, sagten die Anwohner. Zu den Anschlägen sei es in den Regionen Al Tajana und Busaira unweit der Grenze zum Irak gekommen.

dpa meldete aus Libyen:

Ein Beamter in Tripolis erklärte am Donnerstag, die libysche Regierung habe Gespräche mit chinesischen und russischen Energiekonzernen aufgenommen. Diese sollten die Aktivitäten der italienischen Firma ENI übernehmen. ENI hatte seine Mitarbeiter nach Beginn der Kämpfe in Libyen abgezogen. Den Truppen von Machthaber Muammar al-Gaddafi dürfte der Treibstoff mittelfristig knapp werden. In Tripolis ist Benzin für zivile Zwecke bereits rationiert.

Das Handelsblatt berichtet:

Die libyschen Aufständischen erleideten einen Rückschlag, weil eine Raffinerie in der von ihnen kontrollierten Küstenstadt Misrata von Raketen getroffen und damit die Benzinversorgung unterbrochen wurde. Bei Kämpfen im Osten, wo die Rebellen die Ölstadt Brega zurückerobern wollen, kamen nach ihren Angaben bis zu 21 Menschen ums Leben.

Der Spiegel berichtete:

Um den libyschen Ölhafen Ras Lanuf toben seit Tagen schwere Kämpfe. Mindestens drei Menschen sind dort getötet worden, meldete der TV-Sender al-Dschasira am Montag, nachdem die Stadt beschossen wurde – und auch am Dienstag gibt es die Sorge, dass weitere Opfer folgen könnten. Denn Kampfflugzeuge von Machthaber Gaddafi haben die Stadt inzwischen vier Mal angegriffen.

Das Handelsblatt meldete:

Angola ist reich an Öl und Gas – und davon soll auch Deutschland profitieren: Angela Merkel wirbt für eine Energiepartnerschaft mit dem südwest-afrikanischen Land. Und auch für die Rüstungsindustrie hat sie ein Angebot.

taz-online berichtet:

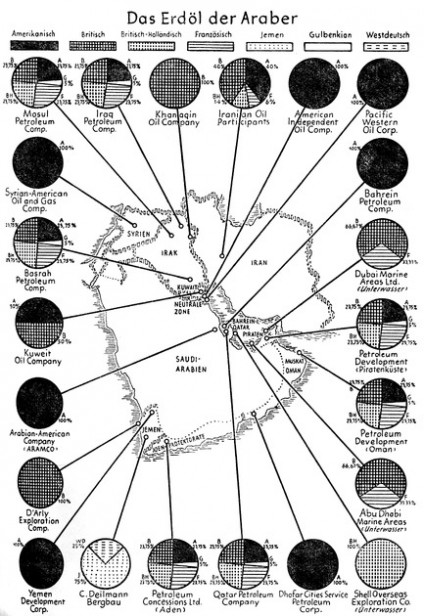

Das Öl-Regime in Saudi-Arabien finanziert weltweit die radikalislamistischen „Salafisten“, die gerade von Verfassungsschutz als besonders gefährliche Fundamentalisten herausgestellt wurden. – Just als die Bundesregierung beschloß, 200 Leopard-Panzer nach Saudi-Arabien zu liefern.

„stern-de“ ergänzt:

Ihre Kooperation mit Saudi-Arabien bringt der Bundesregierung zunehmend Probleme ein – nicht nur wegen des Verkaufs von Leopard-2-Panzern an das Regime in Riad. Auch an anderer Stelle gibt es Ärger: So ist der seit Januar 2009 laufende Einsatz der deutschen Bundespolizisten in Saudi-Arabien sehr viel problematischer als bislang von der Regierung in Berlin angegeben. Nach stern-Informationen beklagen sich die Beamten, „Weapons Training“ mit saudischen Grenzschützern durchführen zu müssen, Waffentraining also. Das geht aus einem internen „Fact Sheet“ der Polizei hervor. Vor Ort würden die Polizisten zudem wie „Subunternehmer“ des Rüstungskonzerns EADS behandelt. Die Sicherheitssparte des deutsch-französischen Unternehmens stattet derzeit die 9000 Kilometer lange Grenze des Königreiches mit moderner deutscher Überwachungstechnik aus.

Reuters meldet:

Von der Bundesrepublik wird in Libyen fast ausschließlich Erdöl, Erdgas sowie Mineralöl- und Kokereiprodukte gekauft.

AFP meldet:

„Wir lassen weder unser Erdöl noch unser Schicksal in den Händen von Verrätern“, die von den Golfstaaten dafür bezahlt würden, ihr Land „an die Kreuzfahrer“ zu verkaufen, sagte Gaddafi in der Botschaft an tausende seiner Anhänger, die sich in Sebha rund 750 Kilometer südlich von Tripolis versammelt hatten. Er rief seine Anhänger auf, die Rebellenhochburg Bengasi der Kontrolle der Aufständischen zu entreißen. „Wir müssen uns dieser Barbaren entledigen“, sagte Gaddafi und warnte die Rebellen vor dem drohenden Ausbruch des „Vulkans“.

Ap meldete aus Ägypten:

Ein Terminal der ägyptischen Erdgasleitung nach Israel und Jordanien ist am Dienstagmorgen von vermummten Angreifern angegriffen und gesprengt worden. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen drangen mindestens vier bewaffnete Männer in das Terminal in der Stadt El Arisch im nördlichen Teil der Sinai-Halbinsel ein, etwa 50 Kilometer westlich der israelischen Grenze.

Sie zwangen die Wachleute zum Verlassen der Anlage und lösten mit der Sprengung des Terminals einen Großbrand aus, hieß es weiter. Die Flammen schossen hoch in den Nachthimmel. Verletzte habe es nicht gegeben.

Es war innerhalb von zwei Wochen der zweite Anschlag auf die Gasleitung und der vierte seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Husni Mubarak am 11. Februar. Die Urheber des Anschlags waren zunächst unbekannt. Es wird vermutet, dass entweder Beduinen oder militante Islamisten hinter den Angriffen stecken.

Der Anschlag auf die Pipeline könne die israelisch-ägyptischen Beziehungen gefährden, sagte der israelische Minister für Infrastruktur, Uzi Landau. Die Leitung sei das aus wirtschaftlicher Sicht möglicherweise wichtigste Element der Friedensvereinbarung mit Ägypten.

Der RBB meldete:

Die knapp 480 Kilometer lange Erdgasleitung Opal ist am Mittwoch offiziell fertiggestellt worden. An der Verdichterstation Radeland bei Baruth (Teltow-Fläming) wurde die letzte von etwa 50.000 Schweißnähten gesetzt, wie Betreiber Wingas mitteilte.

Das zu Gazprom gehörende Unternehmen investierte nach eigenen Angaben eine Milliarde Euro in die Pipeline. Die Erdgasleitung führt in Deutschland von Lubmin bei Greifswald durch Brandenburg nach Sachsen an die tschechische Grenze. Mit ihr wird russisches Erdgas aus der Ostseepipeline zu den Verbrauchern in Deutschland und Europa transportiert.

Der NDR meldet:

Die Insel Usedom lebt vor allem vom Tourismus. Jetzt will man dort aber auch Erdölfelder erschließen. Die Probebohrungen haben inzwischen begonnen.

——————————————————————————————–

BONUSMATERIAL

1. Die Opal-Gasleitung:

Die geplante Ostsee-Pipeline zwischen Russland und Deutschland hat Polen nachhaltig verstimmt. Nicht zuletzt, weil die Modernisierung seiner Energieversorgung dadurch konzeptionslos wurde. Bis jetzt erfolgt sie zu 58% durch Steinkohle, 13% Braunkohle, 10% Erdgas, 7% Öl und zu 2% durch andere Energieträger (Wasserkraft z.B.). Der Ölmarkt wurde dereguliert und entstaatlicht, in anderen Bereichen hat man die Privatisierung jedoch erst mal gestoppt, es sind inzwischen sogar Wiederverstaatlichungen möglich.

Zunächst schlug Polen statt der 5 Milliarden Euro teuren Unterwasser-Gastrasse durch die Ostsee eine weitaus billigere „Amber-Pipeline“ von Russland durch Lettland, Litauen und Polen nach Deutschland vor, die zudem das „politisch unsichere“ Weissrussland umgehen würde. Als das abgelehnt wurde (aus russischer Sicht ist Polen politisch viel „unsicherer“ als Weissrussland), kamen Pläne auf, sich am Bau eines baltischen Atomkraftwerks zu beteiligen sowie ein weiteres AKW in Westpommern zu bauen. Um norwegisches Flüssiggas zu beziehen, soll ferner eine neue Hafenanlage an der Ostsee errichtet werden – für 400 Mio Dollar. Gleichzeitig will sich das Monopolunternehmen „Polnische Öl und Gas Gesellschaft“ (PGNiG) am Bau einer neuen Pipeline von Norwegen nach Schweden beteiligen, die dann bis nach Polen verlängert werden soll. Und zuletzt versprach Premierminister Kaczinsky, seine Einwilligung zur Stationierung von US-Atomraketen gegen „Schurkenstaaten“ auf polnischen Boden davon abhängig zu machen, dass sein Land an die so genannte Baku-Tbilissi-Ceyhan-Gaspipeline zwischen dem Kaspischen Meer und der Türkei angeschlossen wird. Mit der Projektierung dieser Trasse wurde zwar bereits 2002 begonnen, sie wird aber wohl nicht gebaut werden.

Die Ostsee-Pipeline wird die dritte sein, mit der Russland Westeuropa beliefert. Die erste wurde 1982 mit Hilfe der sozialistischen „Bruderländer“ von der Yamal-Halbinsel über den Ural durch die Ukraine bis in die Tschechoslowakei verlegt, wo sie sich verzweigte – in die DDR und in die BRD. Die zweite Pipeline wurde nach der Wende mit westlichen Krediten gebaut – sie führt ebenfalls von der Yamal-Halbinsel über den Ural, aber dann durch Weissrussland und Polen nach Deutschland, wo der russische Monopolkonzern Gazprom inzwischen mit der BASF eine Versorgungsfirma und zwei Handelshäuser gründete. Die Transitländer verlangen für die Durchleitung Gebühren. Russland hat Polen immer wieder vorgeworfen, dass sie zu hoch seien. Da Polen jedoch gleichzeitig sein Gas hauptsächlich aus Russland bezieht, gab das deutsche Wirtschaftsministerium im Zusammenhang der polnischen Proteste gegen den Bau der Ostsee-Pipeline zu bedenken: „Polen befürchtet, es könne ohne die Rolle eines Transitlandes erpressbar werden. Der russische Lieferant könnte so Westeuropa direkt beliefern und die durch Polen laufenden Pipelines schließen, bis etwa höhere Preise gezahlt würden.“

Weil einige polnische Politiker den Vertrag zwischen Gazprom (51%), BASF und Eon (je 20%) sowie der holländischen Gasunie (9%) zum Bau der Ostsee-Pipeline unter dem Aufsichtsratsvorsitz von Gerhard Schröder als neuen „Hitler-Stalin-Pakt“ bezeichneten, bemühte sich zuletzt auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel um wenigstens verbale Beschwichtigung der polnischen Befürchtungen. Dazu teilte sie der zum deutschen Springerkonzern gehörenden polnischen Zeitung „Fakt“ mit: „Es geht bei diesem Projekt nicht nur um deutsche und russische Interessen; auch andere Länder in Europa – insbesondere auch Polen – sollen von der Ostsee-Pipeline profitieren können.“ Der Begriff „Hitler-Stalin-Pakt“ mag polemisch überzogen sein, aber eines ist sicher, dass Polen nicht von der neuen Pipeline „profitieren“ wird. Denn deswegen wird sie ja extra um das Land herum gebaut – und zwar mit weitem Abstand, so daß Polen nicht einmal gefragt werden muß. Matthias Warnig, der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Nord Stram, erklärte dazu: Ein Mitspracherecht haben beim Bau der Pipeline nur die Länder, deren Außenwirtschaftszone dabei tangiert wird. Das gilt für Finnland, Schweden und Dänemark. „Diese Länder können Auflagen machen, eine Genehmigungspflicht gibt es aber nicht.“ Gar kein Mitspracherecht haben die Hauptkritiker der Pipeline: Polen, Litauen, Lettland und Estland. Ihre Außenwirtschaftszone wird nicht berührt. „Diese Staaten können aber Fragen stellen und sie werden informiert.“ Die Bundeskanzlerin hat dabei erst einmal mit einer Desinformation angefangen.

2. „The New Great Game”

Mit dem „Great Game“ ist die koloniale Geheimpolitik zwischen 1813 und 1917 gemeint – im geopolitischen Konflikt zwischen den imperialistischen Mächten England und Rußland um die Vorherrschaft in Zentralasien.

In dieser Region finden auch heute noch die Weltmachtkämpfe statt. Das “Great Game” befindet sich mithin inzwischen in seiner dritten oder vierten Runde – im sogenannten “Postkolonialismus”: “Wer die mittelasiatischen Republiken beherrscht, beherrscht ganz Eurasien,” meint der ehemalige US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski. Auch für andere neoimperialistische Geopolitiker, wie die Amerikaner Huntington und Kissinger und der Russe Alexander Dugin, ist “Zentralasien” in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Dahinter stehen die riesigen Ölvorkommen der Region und die Einschätzung, dass China in zehn Jahren voraussichtlich so viel Öl brauchen wird, dass der Preis dafür nur noch von den Ländern bezahlt werden kann, die an diesem Verbrauch mitverdienen. In Washington konstituierte dich dazu die Arbeitsgruppe “Foreign-Oil-Companies” und in China eine “2 plus 4″-Runde, “The Shanghai Six” genannt: an der Rußland, China und vier zentralasiatische Republiken teilnehmen. Wer heute “einzige Weltmacht” wird, ist oder bleibt, entscheidet sich allein in Zentralasien, darüber sind sich die geopolitischen Strategen einig. Die Bekämpfung des Terrorismus in Afghanistan und im Irak ist dafür wohl nur ein Vorwand. Und in diesem Vorwand wird auch jetzt wieder mit (postkolonialer) “Geheimpolitik” gearbeitet.

Bestes Beispiel: die Zerstörung des World Trade Centers am 11.9. 2001, bei der die CIA bereits am selben Tag den Haupttäter – Osama bin Laden – bekannt gab, der zuvor über enge Beziehungen zur US-Regierung verfügt hatte. Seine vermeintliche Terrororganisation “Al Quaida” war anfänglich kein US-Partner, sondern ein -Fake, wurde dann jedoch – ähnlich wie der zunächst auf US-Christenkreise gemünzte Begriff “Fundamentalisten” – auch von radikalen Islamisten für sich benutzt. Bin Laden stand über den pakistanischen Geheimdienst bis zu seiner Ermordung in Kontakt mit der CIA. Bevor dies geschah, mußte die verzweifelte Suche nach ihm und anderen “Al Quaida-” bzw. “Taliban”-Führern jedoch erst einmal dafür herhalten, Afghanistan zu überfallen. Als diese “Mission” beendet werden sollte, wurde Bin Laden von den Amis erschossen – und seine Leiche im Meer versenkt. Damit war das US-Missionsziel – Rache für Nine-Eleven – quasi erreicht. Die Bild-Zeitung schrieb: “Die US-Marine betonte, auf muslimische Riten achtgegeben zu haben. Allerdings: Der Islam sei ‘ganz und gar gegen’ diese Form der Beisetzung, sagte Mahmud Asab, Berater des ägyptischen Religionsführers Ahmed al-Tajeb. Warum diese Eile der US-Marine? Nach islamischem Brauch soll ein Toter innerhalb von 24 Stunden möglichst vor Sonnenuntergang bestattet werden.” Ach so, alles klar.

Das ganze asisatische “Game” – einschließlich der vielen Leute, die bei der Zerstörung des World Trade Centers zu Tode kamen, war ein dubioser US-Fake – das legt u.a. auch das neue Buch von Mathias Broeckers und Christian C. Walther “11.9. – zehn Jahre danach: Der Einsturz eines Lügengebäudes” nahe. Es kommt dieser Tage auf den Markt, bereits im Vorfeld stieß es auf großes Interesse in den staatlichen Funk- und Fernseh-Redaktionen und sogar bei der “America Academy” in München. Wie das? Die Amis und vor allen Dingen ihre bescheuerten Halbfreien, vorneweg die BRD, haben dieses Attentat “Nine Eleven” derart gestretched, dass niemand – nicht einmal die “American Academy” – mehr die US-Täterversion – “Al Quaida” als ebenso raffiniertes wie globalisiertes islamistisches Terror-Netzwerk – hören will – deswegen müssen nun langsam neue Versionen her. Die von Broeckers vertretene hat inzwischen ebenfalls ein weltweites Netzwerk erschlossen – von Wissenschaftlern und Spezialisten, die laufend weitere Fakten bzw. Gedanken dazu beisteuern – und das schon seit Jahren. Der Nachteil dieser Version ist, dass auch sie dazu beiträgt, “Nine Eleven” als Motiv für militanten Antiislamismus weiter am Kochen zu halten. Und selbst wenn sich früher oder später herausstellt, dass es wirklich irgendwelche selbständig handelnden und hassenden Arabo-Fundamentalisten waren, die das World Trade Center angriffen, wäre das noch lange kein Grund, uns mit diesem “islamistischen Verbrechen” zehn Jahre lang zu nerven – nach all den tausend mal gigantischeren Verbrechen der USA selbst – nach 1945, als sie ihren letzten “gerechten Krieg” beendeten. Das ist ungefähr das selbe wie wenn die Deutschen den Engländern ständig Dresden nachtragen würden. Das erste Buch von Mathias Broeckers über “Nine Eleven” wurde nebenbeibemerkt von der in Wien lehrenden Literaturwissenschaftlerin Eva Horn sehr gelobt – in ihrem Buch: “Der geheime Krieg – Verrat, Spionage und moderne Fiktion”, in dem es es u.a. auch um das „Great Game“ geht.

3. General Zufall

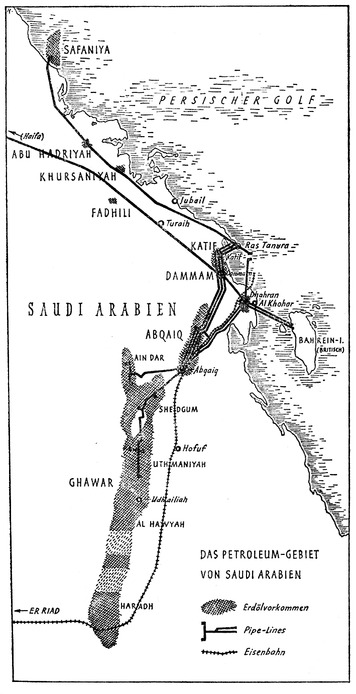

Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Vor einigen tausend Jahren, die Bibel berichtet noch davon, kollidierte ein umherschweifender Komet mit der Erde. Die Polkappen verrutschten, über Nacht vereisten riesige Gebiete und die Kohlenstoff- und Wasserstoffgase des Kometenschweifs verflüssigten sich. -Ein großer Teil unserer Erdgas- und Erdöl-Vorkommen ist extraterrestrischen Ursprungs, so der Leiter eines BP-Forschungsteams. Die größten Vorkommen befinden sich in Arabien und Sibirien. Dort wird aber das wenigste davon gebraucht. Heute reichen die Pipelines der Sowjets bis nach Frankreich und in die Türkei. Das letzte große Trassenbau-Vorhaben begann Anfang der Achtziger Jahre. Weil die USA wegen des Einmarsches der Roten Armee in Afghanistan ein sogenanntes Röhrenembargo verhängten, übernahmen die sozialistischen Bruderländer verschiedene Bauabschnitte. Die DDR zeichnete im -Jamburg Abkommen für drei -lineare Teile verantwortlich: In der Ukraine (an der Grenze zum Transitland CSSR), südlich von Moskau, und im Oblast Perm (am mittleren Ural). Neben der Gaspipeline waren dort jeweils eine gewisse Infrastruktur, Verdichterstationen alle 250 km sowie etliche Wohn- und Industriekomplexe zu errichten. Die Sowjetunion zahlte dafür mit Gas. Das Gesamtvolumen der von den Deutschen zu erbringenden Leistungen betrug rund 7 Milliarden DM. Seit der Wiedervereinigung ist die Bundesregierung für die Abwicklung dieser für beide Seiten profitablen Bruderhilfe zuständig. Der eigentliche Gasleitungsbau war zu dem Zeitpunkt aber im wesentlichen abgeschlossen.

Weswegen die Bild-Zeitung auch 1991 für ein Vor-Ort-Photo einfach zwei Arbeiter bat, sich vor ein mickriges Abwasserleitungsrohr aufzustellen ? Titel: -Bei minus 28 Grad schweißen zwei deutsche Trassenbauer die Erdgasleitung zusammen. – Deutsche schweißen dort überhaupt nicht mehr – in diesem -Höllencamp, wo jetzt -die Russen-Mafia der wahre Chef ist, wie es in einem weiteren Bild-Bericht heißt. Das ist die Fortsetzung des alten Antikommunismus mit anderen Mitteln. 1986 schrieb der Haushistoriker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: -überall, auch an den Leitungen, aus denen die Bundesrepublik sowjetisches Erdgas bezieht, kleben das Blut, der Schweiß und die Tränen von Heeren sowjetischer Arbeitssklaven. Aber nicht, um solche Propaganda richtigzustellen, fuhren wir Ende März 1994, vor Beginn der -Schlammperiode, an den Ural. Wir wollten herausfinden, was aus dem einstigen -Zentralen Jugendobjekt- der FDJ geworden war.

Zeitweilig arbeiteten bis zu 15000 -Botschafter im Blauhemd an der Erdgastrasse. Es fiel den FDJ-Hauptamtlichen zu keiner Zeit schwer, dafür laufend neue Freiwillige anzuwerben: Der Monatslohn war mit 4800 Mark mehr als üppig (-Einmal Trasse und nie mehr arm!). Nach dreijährigem Einsatz gab es einige weitere Privilegien (wie einen Pkw-Bezugsschein z.B.). Der Trassenbau war aber auch eine Art -staatlich organisierter Abenteuerurlaub. Und gestandene Trassenbauer waren irgendwann für normale Erwerbstätigkeiten nicht mehr zu gebrauchen, schon allein wegen ihres lockeren Umgangs mit Geld: -Wenn jemand zu mir in Schönefeld ins Auto stieg und nach Leipzig gefahren werden wollte, wußte ich sofort, das ist einer von der Trasse, so ein Berliner Taxifahrer. Auch der Aufwand an staatlicher Aufmerksamkeit und Agitprop war enorm: -Ihr werdet aufrecht gesehen ? vergeßt es nie! Es gab Bücher über den Trasseneinsatz, Filme, regelmäßige Fernsehberichte und sogar eine eigene Zeitung ? das -Trassenecho. Es gab auch Orden und Auszeichnungen, denn die 4451 km lange Exportgas-Pipeline zwischen dem sibirischen Erdgaslager Urengoi und dem ukrainisch-slowakischen Grenzort Ushgorod war nicht nur ein prima -Kampfplatz gegen den US-Imperialismus, sondern auch eine hervorragende -Stätte kommunistischer Erziehung.

Heute verlassen täglich 200 Millionen Kubikmeter Erdgas, im Wert von ca. 50 Millionen DM (der Erdgaspreis ist an den für Erdöl gebunden), das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Auf dem deutschen Territorium heißen die Aufkäufer im Westen Ruhrgas AG und im Osten Verbundnetz Gas AG. Ihre Geschäftspartner sind die beiden russischen Außenhandelsbetriebe Gazexport Moskau und Wintershall Handelshaus GmbH Berlin. An letzterer ist die BASF wesentlich beteiligt, die damit der Ruhrgas AG erstmalig eine Konkurrenz in Deutschland gegenüberstellt. Die beiden ehemaligen VEB -Außenhandelsbetrieb Kohle Energie Export Import und -Kombinat Gasanlagen Stammbetrieb, einst für die gesamte Realisierung des Jamburg-Abkommens zuständig, heißen jetzt -GABEG Anlagenbau-Engineering GmbH. Die Firma ist mittlerweile ? privatisiert ? eine Tochter der Brochier Holding GmbH & Co Nürnberg geworden. Nachdem die Brochier 1995 in Liquidationsschwierigkeiten geraten war, übernahm sie der Bayrische Freistaat. Geschäftspartner der GABEG in Rußland ist die als Generalauftragnehmer fungierende Aktiengesellschaft Gazprom, die aus den Ministerien für Erdgasförderung und Erdgasanlagen hervorgegangen ist.

Gazprom ist ein mächtiger Konzern, der u.a. den russischen Ministerpräsidenten stellt. Im Oblast Perm verhandelt Juri N. Sergienko, Direktor der Gazprom-Tochter Uralgasstroy, mit der GABEG. Der gebürtige Ukrainer ist daneben noch Vorstandsmitglied der Uralbank -Morgenröte, Vizepräsident der Permer Warenbörse und Manager der Firma Kirasa, die u.a. Plastikteile, Parabolantennen und schußsichere Westen produziert und vertreibt. Von den Sicherheitswesten verkaufte Sergienko 1994 7000 Stück -an die Franzosen. Er unterstützt die Partei des militärisch-industriellen Komplexes: Jabloko (Apfel). Mit einigen Permer Unternehmerfreunden zusammen sicherte er die Eröffnung eines noblen Clubrestaurants finanziell ab. Die Preise dort sind gesalzen, aber dem Leiter der GABEG-Hauptdirektion Perm, Rüdiger Pfennig, räumte man z.B. einen großzügigen Verzehr-Kreditrahmen ein. Nötig hätte er ihn nicht. Auf der Trasse werden jetzt Gehälter zwischen 6000 und 12000 DM verdient. Und Rüdiger Pfennig ist dort der höchstbezahlteste Manager – ein US-Wort übrigens, das auf den Gabeg-Baustellen niemand verwendet. Überhaupt erinnert dort noch vieles an -die gute alte DDR. Das fängt schon mit den Baracken an, vor denen jetzt allerdings statt einer FDJ-Fahne die ebenfalls gelb-blaue GABEG-Flagge weht: lange Reihen von WUDs (Wohn-Unterkünfte Dölbau) und BUDs (Bau-Unterkünfte Dölbau), dazwischen einige TVBs (Textilverbundhallen), die großen Schneemassen nicht immer standhalten, und Zwickauer MLBs (Metalleichtbauhallen) sowie Boizenburger-8-Segment-Varianthallen (dem Bundesbürger als Intershop-Provisorien im Transit bekannt). Das Herzstück jedes Camps ist das Heizwerk – so wichtig, daß man sich noch nicht traute, dafür russisches Personal einzustellen, das ansonsten einen Bereich nach dem anderen übernimmt. In den Küchen dominieren allerdings tschechische Köche.

Früher wären Arbeitskräfte aus der Region zu teuer gewesen (da war 1 Rubel 3,20 Mark wert ? ein Verhältnis, das heute nur noch für russische Entfernungen gilt: -Alles ist ungefähr dreieinhalb mal so weit wie bei uns). Jetzt gibt es überdies viele Russen, die Arbeit suchen. Bei der GABEG verdienen sie maximal 450 DM im Monat ? bei einer 6-Tage/60-Stunden-Woche mit Unterkunft und Vollverpflegung. Ermittelt wurde dieser Lohn im Vergleich mit den dort ortsüblichen Tarifen ausländischer Unternehmen. Heraus kamen dabei für den Oblast Perm noch ganz passable Nettogehälter, die jedoch wegen der Inflationsrate quartalsweise korrigiert werden müssen: ein Kranfahrer verdient derzeit etwa 400 DM (700000 Rubel), eine Kantinenhilfe 200 DM. Schwierig wird es, wenn z.B. eine der langsam in die Camp-Verwaltungshierarchie aufrückenden russischen Sekretärinnen, nicht selten ehemalige Deutsch-Lehrerinnen, einen deutschen Gabeg-Angestellten heiratet und ihr Status sich damit tarifrechtlich eigentlich nicht mehr von ihren deutschen Hochlohn-Kolleginnen unterscheidet: Bisher haben wir dafür leider noch keine befriedigende Lösung gefunden, meint Rüdiger Pfennig. Dabei gibt es diesbezüglich einen zunehmenden Problemdruck. Seitdem nur noch etwa 200 Deutsche -dort draußen – in Rußland – arbeiten (in der Berliner Zentrale sind es 130), haben sich die Außenbeziehungen erheblich intensiviert: Nicht nur, daß viele leitende Angestellte ihre russischen Kontakte mehr und mehr geschäftsmäßig pflegen und selbst Bauleiter Aquisitionstätigkeiten entfalten, auch der gemeine -Schipper ist umtriebig geworden. Der Campleiter in Goldirewski bringt es auf die Formel: -Was früher der Alkohol war, sind jetzt die Frauen.

Wenn sich die Gaststätten (bis aufs I-Tüpfelchen im DDR-Clubdesign eingerichtet), die wie die Kantinen und Videoshops auf den Camps von der Chemnitzer Cateringfirma -Eurest betrieben werden, zur Wochenend-Disco rüsten, reisen die jungen Mädchen mittlerweile von weither an. Zwar gibt es schon fast einen Beischlaf-Tarif (50 DM pro Nacht oder entsprechende Geschenke), aber eine spätere Heirat wird von den wenigsten ausgeschlossen. -Jeder hat bisher eine Russin mit nach Hause genommen – und ist dort arbeitslos, die Frauen wollen aber nicht arbeiten, sondern ernährt werden, behauptet die Lager-Bürgermeisterin von Tschajkowskij. Sie ist für Pässe, Flüge, medizinische Versorgung, Müllabfuhr zuständig: -einem Oberfeldwebel vergleichbar. Wegen des Alkoholismus ihrer Männer drängt es viele Frauen der sibirischen Völker, sich mit Russen zu verheiraten, ähnlich suchen auch immer mehr Russinnen im Westen ihr Glück: Wir Frauen müssen mal wieder die ganze Scheiße ausbaden, so sagte es eine im -Sex-Business tätige Frau in Perm, die von 100 verdienten Dollars 50 an den privatisierten Wachdienst des Hotels abgeben muß – und von -Prichwatisierung (Raub) spricht, ohne Bitternis.

Wegen seiner Nähe zur Stadt Tschajkowsij ist die Disco des dortigen Camps größer und pompöser als die anderen. In der Wendezeit richtete der Standortleiter sogar einmal einen Busfahrdienst – Linie der Freundschaft genannt – ein, mit dem -interessierte Damen in der Stadt eingesammelt wurden. Es gibt ein riesiges Textilkombinat in Tschajkowsij, in dem allein 15000 Frauen arbeiten. Derzeit steht das Werk jedoch nahezu still. Für die bisher aus Taschkent gelieferte Rohseide müssen jetzt Weltmarktpreise gezahlt werden. Auch der zweite Großbetrieb am Ort, Tochmash, einst Produzent elektronischer Bauteile für Langstreckenraketen, muß sich mühsam umprofilieren. Man zahle zwar nach wie vor Spitzenlöhne, sei aber damit zwei Monate im Rückstand, erzählt Tochmash-Direktor Vladimir I. Kapin, Doktor der mechanischen Wissenschaften. Die ausgeklügelten Sicherheitsschleusen am Haupteingang sind sämtlichst noch in Funktion, aber dahinter dürfen wir mittlerweile hemmungslos photographieren und rumschnüffeln. Man zeigt uns eine fröhliche Frauenbrigade, die – ökonomisch erfolgreich – Metalltabletts und Samoware mit folkloristischen Motiven bemalt, ferner einen Großraum mit hunderten einstweilen auf Halde produzierter Standbohrmaschinen, sowie die Fitneß- und Saunaräume im Keller, auf die jeder russische Betrieb stolz ist. Es gibt sogar eine gynäkologische Station. Direktor Kapin arbeitet an einem Joint-Venture mit einem japanischen Werkzeugmaschinen-Konzern. Auch von dem vor kurzem unterzeichneten deutsch-russischen Kredit- und Handelsabkommen, das allein für den Oblast Perm 800 Mio DM vorsieht, erhofft man sich einiges – sogar die GABEG, die sich an der Ausschreibung zur Errichtung einer Tabakfabrik im Kohlerevier Kisel beteiligen wird. (-Die Deutschen geben uns Feuer und nicht nur das, heißt es dazu in einer Regionalzeitung am 23.3.1994.)

Kurz vor der Fertigstellung befinden sich die noch zum Jamburg-Abkommen gehörenden zwei Bauprojekte der GABEG in Tschajkowskij: ein Wohnviertel (Microrayon) für Gazprom-Kader, an dessen letztem Bauabschnitt der türkische Baukonzern Enka beteiligt ist, und ein Industriekomplex ? bestehend u.a. aus Fabrikhallen, Verwaltungsgebäude, Heizwerk, Feuerwehrhaus und Klärwerke.

Mehrfach wurden unterdessen das zukünftige Produktionsprofil geändert und dementsprechende Umbauten vorgenommen. Anfangs war die ganze Anlage für Militärtechnologie gedacht (wurde deswegen vielleicht das Feuerwehrdepot – mit Schlauchturm, Autowaschanlage, Rauchgaskammer und Lager für Schaumbildner – besonders üppig ausgestattet?). Nun steht jedoch fest, daß in einem Teil der Hallen Gasherde produziert werden sollen, die bisher aus Weißrußland kamen, das sich zum Nahen Ausland erklärte. Wie es weitergehen soll, darüber diskutiert die Werksleitung teilweise öffentlich. Und das gerät mitunter in die Nähe großer russischer Literatur, vermischt mit sowjetischem Politjargon. Ein Beispiel aus der Lokalzeitung -Ogin Kamy, vom 10.2.1994:

A.I. Srubin (Direktor des zukünftigen Werkes): Die Erzeugnisse sollen vorwiegend in unserer Region abgesetzt werden, ein Teil geht vielleicht für Valuta ins Ausland. Für die Stadt ist außerdem wichtig, daß zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Demnächst werden wir die Belegschaftszahl bedeutsam erhöhen. A.M. Maratnikow (Hauptingenieur): Es ist noch zu früh, über Kaderfragen zu sprechen. Die Leute können das nicht verstehen und würden zu uns strömen. Unsere Fertigung wird intelligenzintensiv sein, mit automatischen und halbautomatischen Linien. Also nicht im herkömmlichen Sinne: Ein Knopfdruck – ein feuchter Rücken, und irgendwo nach einem Kilometer erscheint irgendetwas. Wir werden ein umfassendes Set progressiver Technologien installieren. Diese setzen sich aus Einzelmodulen zusammen und in jedem wird eine eigenständige Einzelteilnomenklatur gefertigt. A.I. Srubin: Hinzu kommt der Wohnungsbau: wenn wir die Zahl der bisher gebauten Wohnungen anschauen, so haben wir sogar schon mehr getan als -Tochmash diesbezüglich. A.M. Maratnikow: Wenn es auch merkwürdig klingt, aber ich meine, zuerst muß das erforderliche Produktionsniveau geschaffen sein, und danach der Wohnraum. Solange die Technologie nicht entwickelt ist, ist der Arbeitslohn niedrig. Und womit wird unser Beschäftigter die Wohnung möblieren? A.I. Srubin: Sie haben nicht völlig Recht, Alexander Michailowitsch. Nach dem Durchschnittslohn nehmen wir in der Stadt den 4. Platz ein. Aber da bei uns mehrheitlich ingenieur-technisches Personal tätig ist, überflügeln wir sogar Permtransgas. A.A. Ljachowa (Hauptbuchhalter): Der Durchschnittslohn im Werk beträgt 60000 Rubel (60 DM). Wichtig ist, daß die Gelder durch uns selbst erarbeitet werden. Um uns selbst zu unterhalten und auf keine Finanzierung von oben zu warten, haben wir schon die Herstellung von Gashähnen organisiert, beschäftigen dafür 50 Arbeiter. Das brachte uns bis jetzt 120 Mio Rubel ein, 90 Mio verausgabten wir für uns selbst, die übrigen investierten wir ins Werk. A.I. Srubin: Um ehrlich zu sein, muß man sagen, daß wir nicht zuletzt dank dem Generaldirektor von Permtransgas, W.A. Schestakow, heute eine positive wirtschaftliche und soziale Lage vorweisen können. Denn alles gehörte anfänglich der damaligen Vereinigung Permtransgas. Es gab Auseinandersetzungen mit Wolgotransgas um die Selbständigkeit. Wenn die Pans kämpfen, schmerzt bekanntlich den Knechten der Kopf. So erging es auch uns, bald wären wir in den Schmutz getreten worden, als eine für jeden überflüssige Struktureinheit. In anderen Regionen geschah dies auch. Aber Schestakow als Gewinner der Schlacht half uns zu überleben mit Finanzhilfe und gutem Rat. Auch unsere Bemühungen, die vielfachen Dienstreisen nach Moskau, waren nicht umsonst. Wir haben den gesamten Industriekomplex -herausgeschleppt und die Endfinanzierung des Wohnungsbaus erreicht, 72 Wohnungen werden bereits übernommen und wir werden bald nochmals 215 in drei türkischen Blocks zur Nutzung übernehmen. Jetzt gedenken wir, die Wohnungen an unsere Beschäftigten zu vermieten und damit ein stabiles Spezialistenkollektiv zu schaffen, das die Produktion im vollen Umfang entwickeln kann. N.J. Poddubnaja (Ingenieurökonom): Es stimmt freudig, daß in diesen 5 Jahren das Kollektiv nicht abhanden gekommen ist. Ungeachtet der gewaltigen Schwierigkeiten in der Entstehungsphase, wir lebten doch in Bauwagen, hat sich ein Stamm an Leitungskadern und ingenieur-technischem Personal gebildet, um den die Belegschaft gruppiert ist. Und jetzt kommt es niemanden in den Sinn, den Betrieb zu verlassen. Die Werksangehörigen sind mit Wohnungen versorgt, haben ihre Kantine eröffnet und planen die Einführung der warmen Mittagsversorgung. Wir haben unsere eigene Gartengemeinschaft. Jetzt ist die Abteilung Architektur am Zuge, die eine Übergabe des Massivs an uns verzögert, obwohl wir bereits zwei Jahre dort Ernten einbringen. A.I. Srubin: Das Werk ist mit 110 Mitarbeitern einstweilen noch klein, aber es ist ein Kleinod.

Und diese Diskussion ist Glasnost vom Feinsten! Um so mehr, wenn man bedenkt, daß bis vor einigen Jahren Tschajkowsij, ebenso wie der etwas 50 Kilometer entfernt gelegene Nobelort Wodkinsk, wo der Komponist einst lebte (jetzt ein US-Abrüstungs-Kontrollgremium), aber auch die Gebietshauptstadt Perm sogenannte geschlossene Städte waren: Teil des militärisch-industriellen Komplexes, in dem man überall Verrat witterte und Ausländer sich nur mit Sondergenehmigung und in Milizbegleitung aufhalten durften. Das galt selbst für die deutschen Trassenbauer. Bei ihnen hieß Tschajkowskij die -Stadt der Flieger – und das kam so: Zuerst stürzte sich ein Schweißer aus Dresden von der 30 Meter hohen Staumauer des Wasserkraftwerks in die Kama, weil er angeblich die Differenz zwischen dem in DDR-Schulen vermittelten Rußlandbild und der sowjetischen Realität, am Ural, nicht aushielt. Er überlebte jedoch, ebenso wie wenig später ein Bauarbeiter, der aus dem zweiten Stock eines Neubaus, wo er sich mit einer verheirateten Frau getroffen hatte, ins Freie sprang, als deren Ehemann sich näherte. Unser großes Kapital, das sind die langjährigen Rußlanderfahrungen, die die GABEG mit dem Trassenbau gesammelt hat, meint der für das Vertrags- und Finanzcontrolling zuständige Jens Steigleder, der einen Hubschrauberflug organisiert hat, um uns den linearen Teil einmal von oben vorzuführen: die eigentliche Trasse, bestehend aus bis zu 6 ins Erdreich verlegten Rohren, deren Verlauf im Winter sichtbar wird, weil das durch die 140 Zentimeter dicken Pipes schießende Gas Reibungshitze entwickelt, die den Schnee schmelzen läßt. Wir überfliegen auch einige Verdichterstationen: riesige kraftwerksgroße Industrieanlagen, in denen das Gas mittels umgebauter Flugzeugturbinen abgekühlt, gereinigt und mit neuem Druck weiter in den nächsten Rohrabschnitt gepreßt wird. Ihr Herzstück ist die computerisierte Steuerungszentrale, in dem der diensthabende Chefingenieur uns dann sympathischerweise – trotz Rauchverbot – sofort eine Zigarette anbietet. Seine Betriebsführung beschränkt sich jedoch leider auf eine Besichtigung des Fitneß- und Gymnastikraumes.

Jens Steigleder ist anders als die meisten Trassenbauer, die ihre Freizeit am Liebsten im Lager verbringen. Einige ziehen sich 5 Karate-Videos hintereinander rein, am Sonntag, erzählt eine Buchhalterin, deren Mann ebenfalls bei der GABEG arbeitet. Wie die meisten haben auch die beiden nur einen Zeitvertrag. Sollte der nicht verlängert werden, wollen sie sich eventuell mit einem kleinen Hotel in Kenia selbständig machen – und lernen schon mal ein bißchen Suaheli. Ein Kollegin von ihnen, Helga Wünsche ? -die schwarze Witwe auf dem Camp genannt – erfüllte sich im Februar, als die Temperaturen im Ural teilweise auf 39 Grad unter Null sanken und die Schneemassen sich höher als die Barackenfenster türmten, ihren Urlaubstraum. Sie flog auf die kanarischen Inseln. Als sie ankam, schneite es auch dort: zum ersten Mal seit 18 Jahren, wie ihr Einheimische versicherten, die hellauf begeistert von diesem Ereignis waren. Mehr Glück hatte eine Trassenbauer-Brigade, die eine Motorrad-Tour quer durch die USA unternahm. Ein alter DDR-Traum.

Die Wende ermöglichte derartiges finanziell und politisch, nur wurden auf der Trasse dann die meisten durch russische, ukrainische, polnische, bulgarische und jugoslawische Arbeitskräfte ersetzt ? und mußten nach Deutschland zurück. Die wenigsten hatten sich dort zuvor nach einer neuen Arbeitsstelle umgesehen. Solche Sorgen hat der festangestellte Leiter des kaufmännischen Bereichs der GABEG-Direktion Perm, Steigleder, nicht. Auch daß ein Lager nach dem anderen geschlossen wird (zumeist übernehmen es dann Kolchosen oder kommunale Behörden – für abchasische Flüchtlingskontingente z.B.), ficht Steigleder nicht an: dadurch verkürzen sich für ihn bloß die Wege, die er, mit seinem bulgarischen Fahrer Peter und einem japanischen Geländewagen, wöchentlich von Baustelle zu Baustelle zurücklegen muß. Der Oblast Perm hat in etwa die Größe der DDR, aber die Straßenzustände sind dort weitaus prekärer – und jetzt, in diesem vom krisengeschüttelten militärisch-industriellen Komplex beherrschten Gebiet, auch weitaus ungemütlicher. Zum Ausgleich ist Jens Steigleder Mitglied einer russischen Jagdgemeinschaft geworden: Weniger um zu jagen, sondern um durch den Wald zu streifen und Tiere zu beobachten. Auch unseren Hubschrauberflug benutzt er dazu, und läßt z.B. den Pilot eine Wildschweinherde umkreisen – zum Entsetzen des Leitkeilers, und wohl auch des Photographen Frank Splanemann, der schon gleich nach dem Start, in der vom Schneesturm geschüttelten Maschine zu der bitteren Erkenntnis gelangte, daß sein Magen eine Karriere als Luftbildner nicht zuläßt: Bleib ich eben Bodenphotograph! sagt er nach der Landung auf der Baustelle des Betonfertigteilwerks in Kungur, bleich aber entschlossen.

Kungur macht einen deprimierenden Eindruck. Es war die erste große Station der nach Sibirien Verbannnten. Und noch heute prägen drei Straflager den Ort. Eins für Männer, eins für Frauen und ein Arbeitslager, in dem jetzt aber nur noch -kurzgearbeitet wird: es werden dort Armeeuniformen genäht. In der von alten, armen Frauen und wie Wehrdienstverweigerer aussehenden Jungpriestern bevölkerten Kirche, die erst seit kurzem – auf dem ummauerten Gelände des Männergefängnisses gelegen – wieder zugänglich ist, meint man, plötzlich in ein russisches 19.Jahrhundert geraten zu sein. Ob solcher oder ähnlich brutaler Schnitte im postsowjetischen Alltag besinnt sich mancher Trassenbauer auf altdeutsche Überheblichkeiten. Und hat nicht auch die russische Mafia das Territorium erneut zum Feindesland erklärt? Ein Ehepaar, das im vergangenen Sommer mit eigenem Pkw aus dem Heimaturlaub zurück ins GABEG-Camp fahren wollten, fand man unterwegs ermordet und ausgeraubt im Wald. Besonders Perm scheint ein gefährliches Pflaster geworden zu sein, das meinen jedenfalls die Permer selbst. Ein alter Nachtwächter hält uns Ausländer bereits für leichtsinnig, weil wir im Dunkeln das Hotel verlassen, um 50 Meter weiter ein Restaurant zu besuchen. Und der dort angestellte junge körpergestählte Rausschmeißer bringt mich später ohne groß zu diskutieren durch Hinterräume und -gänge aufs Hotelzimmer zurück -in Sicherheit vor der Mafia. Damit meint er zwei sympathische Männer und eine attraktive Frau, mit denen ich am Tisch zusammen Wodka getrunken hatte (in den GABEG-Camp-Gaststätten gibt es nur Doppelkorn – gegen DM).

Trotz der eskalierenden Multikulturalität auf den Baustellen und in den Wohn- und Versorgungslagern, wo auch diverse (zumeist ostdeutsche) Subunternehmen ansässig sind, und ebenfalls ihre deutschen Mitarbeiter zügig durch einheimische austauschen, besteht bei fast allen Deutschen Einigkeit darüber, daß es besser geworden ist – ruhiger, das gesamte Personal ist verantwortungsbewußter geworden, und die Freizeit hat sich ins Private verlagert. Die Camp-Gaststätten haben deswegen unter der Woche kaum noch geöffnet. Früher gab es bei -groben Fahrlässigkeiten – ein brennender Papierkorb z.B. die rote Karte. Das hieß: Ab nach Hause! So etwas passiert heute kaum noch. Trotzdem ist es bemerkenswert, wenn z.B. der Bauleiter für den Armeewohnungsbau im Dorf Markovo, bei Tschajkowskij, sich ebenso beeindruckt wie begeistert über das Tempo und die Arbeitsweise der türkischen Bauleute äußert. Die GABEG stampft dort zusammen mit dem Enka-Konzern ein ganzes Wohnviertel mit kompletter Infrastruktur für aus Deutschland zurückkehrende Militärangehörige buchstäblich aus dem Boden: -Ein 219 Mio DM Projekt. Der Bauleiter, Udo Gode, hat am Erdölinstitut in Baku studiert. Die Enka-Leute, so erzählt er, rekonstruierten nebenbei auch noch in zwei Monaten das beim letzten Putschversuch zerschossene Weiße Haus in Moskau.

Der Armeewohnungsbau ist für die GABEG bereits ein Anschlußauftrag im Oblast Perm, der nichts mehr mit dem Jamburg-Abkommen zu tun hat. Beim -Plattenwerk, der Großbaustelle inklusive Straßenbau in Kungur, ist dies jedoch noch der Fall. Der Baustellenleiter dort zeigt mir einige japanische Bagger, die einen Gleisanschluß vorbereiteten: -Da sitzt eine polnische Brigade drauf, die können Ihnen mit den Dingern Ihre Uhr reparieren, sagt er nicht ohne Stolz. Auch die Bauleistungen der anderen Subunternehmen und ihrer -Subsubs geben anscheinend kaum Anlaß zur Klage – weder bei den lokalen russischen Generalauftragnehmern noch bei der GABEG, dem Generalübernehmer. Die Baustoffversorgung hat sich ebenfalls gebessert. Erst gab es immer wieder Engpässe, dann waren oft die Preise überhöht. Jetzt sind alle Seiten aus Erfahrung klüger geworden und die Dinge haben sich -eingespielt. Nur daß mit dem Zerfall der Sowjetunion so viele Planungsprämissen und -ziele sich verändert haben, daß insbesondere die Industrieobjekte oftmals in der Luft hängen.

In Ishewsk, ebenfalls ein von Militärproduktion beherrschter Ort (hier arbeitete z.B. der Erfinder der AK47, Kalaschnikow, als Waffeningenieur, er wohnt auch noch dort), hat die GABEG eine moderne Asphaltmischanlage, einen sogenannten Teltomat, gebaut: zur Verarbeitung von jetzt noch wilddeponiertem Bauschutt und zur dringend benötigten Kapazitätserweiterung im Straßenbau. Die Anlage wurde bereits im vergangenen Jahr schlüsselfertig übergeben, ist aber bis jetzt noch nicht in Betrieb gegangen – sie rostet vor sich hin. Im Gegensatz zur nebenan munter sich ausbreitenden Garagenselbstbau-Genossenschaft namens -Tempo. -Die Garage des Mannes ist seine Kneipe, sagt man.

Auch die in Ishewsk von der GABEG gebauten sechs Wohnblocks sind von den Bewohnern gut angenommen worden. Sie haben fast alle ihre Balkone bereits zu Wintergärten umgebaut. Die Häuser gehören einem Transportunternehmen der Gasindustrie: -Sojus-Gaz. Investitionsruinen schaden langfristig dem guten Image der GABEG in der Region. Deswegen stellen sich auch die Baustellenleiter beim Betonfertigteilwerk in Kungur schon die Frage: Wer könnte dem Werk Aufträge verschaffen, womöglich gar seine Auslastung (ausreichend für 65000 Quadratmeter Wohnfläche im Jahr) gewährleisten? Einer von ihnen benutzte sogar seinen Urlaub, um in Leipzig die Vor- und Nachteile einer Plastikfenster-Fertigung zu eruieren, weil die zum Werk gehörende Tischlerei nebst einer Eisenwerkstatt zu eng ausgelegt wurden. Das Problem ist jedoch grundsätzlicher Art. Die möglichen Auftraggeber, die Kommunen, haben schon Schwierigkeiten, ihre ganzen Gesundheits- und Bildungseinrichtungen finanziell am Leben zu erhalten. Mittlerweile sind noch Arbeitsämter dazu gekommen, Arbeitslosengeld gibt es indes noch nicht. Es wird überall gebaut, jedoch meist nur privat und im Kleinen. Die Monatsmieten liegen derzeit bei 40-80000 Rubel, die GABEG zahlt für ihre Büro-Unterkünfte in einem Permer Wohnblock 300000 Rubel: -Und nicht einmal das deckt die Betriebskosten, versichert Rüdiger Pfennig, der es wissen muß, denn die Wohnblocks, in denen auch Juri N. Sergienko ein Büro hat, wurden von der GABEG gebaut.

Bei der Realisierung größerer -Projekte (ein Lieblingswort im Russischen) muß alles umorganisiert werden und immer mehr Interessengruppen wollen dabei Berücksichtigung finden, wobei die finanziellen Ressourcen jedoch knapper werden. So ist z.B. der Generalauftragnehmer (GAN) in Kungur, N.P. Archipow, für die Bereitstellung der Treib- und Schmiermittelstoffe verantwortlich. Manchmal hat er dafür kein Geld, sein Fond ist leer, die GABEG kauft sie in solch einem Fall selbst ein – und der GAN hat dann Schulden bei ihr, was heißt, daß sie vom Generalauftraggeber (GAG) – der Moskauer Wneshstroy-Import-Bank (WSI) – nicht nur für ihre Leistungen, sondern auch für die (unterbliebenen) GAN-Leistungen bezahlt werden muß – in Gaswährung, die dann in DM umgerubelt werden. Solche Leistungsprobleme werden auf gemeinsamen -Stabssitzungen erörtert. Immer mit dabei: -Oleg Gluschkow, unser letzter Kampfdolmetscher – der noch richtig mitgeht, wenn die Diskussion mal laut wird! Oleg ist im Kaukasus geboren, wo er auch Germanistik studierte. Die Rote Armee stationierte ihn in Brandenburg. Mit seiner Familie lebt er jetzt in Premnitz, und muß deswegen ebenfalls befürchten, über kurz oder lang von einem der (billigeren) Dolmetscher mit Wohnsitz in Rußland abgelöst zu werden, die später ganze Bauleitungen übernehmen sollen.

Früher hatte der GAN zwar weniger finanzielle Engpässe, dafür gab es andere Widrigkeiten: so wurde z.B. Winteröl und -diesel erst ab dem 15.Oktober ausgegeben, das war der sogenannte Winterbefehl ? nur hielt sich das Wetter nie an diesen Ukas aus Moskau. Da die GABEG wiederum ihren Subunternehmern gegenüber in der Lieferpflicht stand und steht, muß sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Es sind noch fast 50 solcher Subs, ehemalige DDR-Firmen die meisten, auf den Baustellen beschäftigt. Auch wenn die -Subs selbst für bestimmte Malerialbeschaffungen zuständig sind, ist die GABEG nicht aus der Pflicht: Mancher GAN möchte z.B. -nur deutsche Wertarbeit, also nichts Russisches verbaut haben, aber viele Subunternehmen bestellen das Material trotzdem bei russischen Firmen: -Sie geben Ihnen die Qualitätsanforderungen und damit hat es sich. Da entstehen oft Probleme. Nebenbei sind die GABEG-Leute auch noch für die Lebensqualität in den Lagern, zu Anfang bestanden sie aus wenig mehr als Wohnwagen-Burgen, zuständig. Bis zur Wende eine echte Herausforderung für die FDJ-Kulturverantwortlichen, die z.B. zwei Sorten Kegelbahnen (transportable und stationäre) und fertig ausgestattete Disco-Mobile an die Trasse brachten. Auf die Weise entstand u.a. aus einem, füher -Straflager Barda genannten Camp im Ural, mit der Zeit der Luftkurort Bad Barda. Mit einem eigenen Skilift, den die Leute sich dort nach Feierabend bauten. Das Lager ist mittlerweile aufgegeben, aber der jetzige Standortleiter in Kungur, Klaus Weise, erinnert sich noch immer gerne daran: es hängt als Ölbild, von einem russischen Maler verewigt, in seinem Büro. Weise, seit 15 Jahren in Rußland, die Ehe ist ihm darüber kaputtgegangen, scheint überhaupt mit seinem Kampfdolmetscher Oleg zusammen ein bißchen den alten Zeiten nachzutrauern: Das sind jetzt nur noch die letzten Zuckungen der FDJ-Initiative! Als positiv wird jedoch vermerkt, daß nun auch die mit der Wende aufgekommene -Phase der Überheblichkeit langsam vorbei ist.

Es gibt eine Journalistin, sie arbeitet für mehrere Zeitungen im Oblast Perm, die sich gerade dieses Themas angenommen hat. Einer ihrer Artikel, mit dem Titel Die Splitter des 3. Reiches fallen jetzt auch auf unsere Erde und in unsere Herzen, befaßte sich mit dem damals noch überwiegend deutschen Camps bei Gremjatschinsk. Sie berichtete über einen Schlosser und seine russische Freundin, die auf Disco-Abenden mit Naziemblemen herumliefen. Der Schlosser soll ein Mädchen ans Bett gefesselt haben, andere für 50 DM nackt durchs Camp gelaufen sein. Selbst aus Moskau wären Gelegenheitsprostituierte dorthin gefahren. Es sei zu Schlägereien unter ihnen gekommen. Wo ist der Stolz der russischen Frauen geblieben? fragte die Journalistin entsetzt. Der Schlosser wurde von der GABEG entlassen, ein Subunternehmer stellte ihn jedoch wenig später wieder ein. Noch entwürdigendere Zustände entdeckte die Journalistin sodann im türkischen Camp bei Tschajkowskij: Die 6000 Arbeiter (40% sind Russen) seien in erbarmungswürdigen Massenquartieren untergebracht, in die niemand sonst hineindürfe, die (türkischen) Aufseher seien brutal, nichtgenehmigte Rauchpausen würden bereits die Entlassung nach sich ziehen und in den umliegenden Krankenhäusern seien die Geschlechtskrankheiten sprunghaft angestiegen. Außerdem würden die türkischen Männer Frauen, die sich mit ihnen einlassen, noch mehr verachten als die Deutschen. Russen, laßt euch nicht alles gefallen und vor allem nicht derart entwürdigen! Früher gab es bei -Frauen und -Schlägereienautomatisch die rote Karte, erfahre ich in den Camp-Verwaltungen. Und -eine Veranstaltung jagte damals die andere: Partei, FDJ, FDGB, DSF, Baustellen-Befahrungen und -Begehungen, Kulturveranstaltungen und Delegationsbesuche – der sogenannte Lackschuh-Tourismus. Derlei vermißt heute niemand, auch wenn viele die alte DDR-Arbeitsplatzsicherheit zurückwünschen.

Zwei der entlassenen Kulturverantwortlichen versuchten anfänglich noch, sich mit einigen umprofilierten Programmteilen selbständig zu machen – als -Video-Sound-Service GmbH, gaben dann aber auf und fuhren nach Hause. Auch die umfangreichen Bücherbestände mußten dran glauben: sie wurden russischen Bibliotheken gespendet. Selbst die erst nach der Wende angeschafften Billardtische sind schon wieder ausrangiert worden: das Interesse daran war zu gering. Gleiches gilt für die vor einigen Lager-Toren aufgestellten -Russen-Bars: von der GABEG abgestoßene und dann umdekorierte Bauwagen, die mangels Umsatz von ihren neuen Besitzern schon wieder aufgegeben wurden. Einem Baustellenleiter fällt außerdem noch die -Südkurve ein, die es ebenfalls nicht mehr gibt: Das war eine Ecke der Theke im Disco-Saal des Funktionsgebäudes, dort saß immer die Leitungsebene und beobachtete. Heute sind die Deutschen dort in der Minderheit und werden selber beobachtet. In einem Lokalzeitungsinterview über den Fortgang der Arbeit am Plattenwerk in Kungur wurde der selbe Leiter zum Schluß gefragt, wie gefällt es Ihnen am Ural? Man muß ein Herz für Rußland haben. Sonst klappt nichts, war seine knappe Antwort. Und so hieß dann auch der Artikel. Aber wie klappt es nun?

Morgenröte-Bankier Sergienko meint, daß die Gabeg-Kader mittlerweile eine sehr hohe Qualifikation haben; Sie kennen die Details des sozialen Lebens und der Probleme Rußlands. Außerdem haben wir uns im Laufe der Zeit immer mehr psychologisch angenähert. Mit der Wende und der Prerestroika fiel das zentrale Finanzsystem auseinander. Dies Problem lastete auch auf den Schultern der GABEG. Sie hat uns dennoch geholfen, diesen Zustand zu überwinden. Es wurden neue Finanzierungshebel gefunden. Auf der anderen Seite erzählt Rüdiger Pfennig, der über die Arbeiter-und Bauern-Inspektion einst seiner Frau auf die Trasse nachfolgte, daß sich bei ihnen immer mehr russische Wörter in die Umgangssprache eingeschlichen haben, besonders aus dem technischen Bereich: Das macht auch Sinn, insofern die russische Verdingungsordnung, das Bau-Investitionsgesetz, und die hiesigen Qualitätsanforderungen das tägliche Brot der deutschen Bauleitungen sind. Das Investitionsgesetz, Grundlage aller GABEG-Tätigkeiten, ist wesentlich breiter gefaßt als die deutsche Verdingungsordnung Bau. Es ist mittlerweile einige Bände dick und wurde mehrfach novelliert. Jede Baufinanzierung, -planung, -projektierung, -ausführung und Endabrechnung basiert darauf. Schon zu DDR-Zeiten war man verpflichtet, damit zu arbeiten. Hinzu kamen und kommen noch die Bestimmungen über die sowjetische Normen (Snip) und Standards (Gost). Die Planung der einzelnen Vorhaben beginnt beim Projekt-Institut in St.Petersburg, wo eine -Projekt-Dokumentation (Zeichnungen und Material-Auszugslisten) erstellt wird. Diese ist Grundlage für eine Kosten-Dokumentation (in Rubel, Stand 1984), anhand derer die GABEG später quartalsweise ihre Bau- und Montageleistungen abrechnet. Die Rubel werden dann, mit dem Koeffizienten 1,5 in eine Transferwährung, den -Gasrubel, umgerechnet. Jede Kosten-Dokumentation, im Sinne eines Voranschlags, enthält 13 Kapitel. Beginnend (aus Aberglaube?) bei Null:(0) Erkundungs- und Vermessungskosten; (1) Bodenkauf, Holzeinschlag; (2-7) Haupt- und Nebenobjekte, ingenieurtechnische Netze, Freiflächengestaltung; (8) Aufwendungen für zeitweilige Einrichtungen ? Camps, Basen, Entladebahnhöfe; (9) Sonstige wertmäßig limitierte Aufwendungen – wie Prozentsätze auf die Kapitel 1-7, Zuschläge für Akkordlöhne, Kosten für Personentransporte und Umsetzungen der Bauorganisation; (10) Aufwendungen für die Inbetriebnahme und Personalschulung; (11) Kosten für Projektierung und Planung; (12) Kosten für den Unterhalt der Baudirektion des Generalauftraggebers, seine überwachende Architekturabteilung. Bei den wöchentlich, zu Hochzeiten auch zwei mal täglich stattfindenden Stabssitzungen werden mit den Voranschlägen korrepondierende Bauabschnitts-Dokumentationen erstellt – teilweise mit Photographien gestützt.

Diese Neuerung wurde nach der Wende von Rüdiger Pfennig eingeführt. Es war das Ergebnis eines in Deutschland absolvierten Schulungskurses, in diesem Fall über die (frisch aus dem Westen über ihn gekommene) Verdingungsordnung Bau und Allgemeines Vertragsrecht. Damals wurden die Kader laufend zu Weiterbildungskursen geschickt, und viele Verträge mit den Subunternehmen gekappt. Anschließend schrieb die Gabeg die Lose neu aus – teilweise europaweit. Die Dokumentationen muß neben dem Generalauftraggeber und dem Generalauftragnehmer auch ein Vertreter der Technadsor (eine für die technische Überwachung zuständige Stelle) absegnen. Die russische Bauabnahmeordnung (Vobsnip) legt fest, bei welchen Bauabschnitts-Abnahmen jeweils wer zugegen sein muß. Bei der Asphaltstraße, die zum Plattenwerk in Kungur führt – sie wird nach dem Bauleiter -Wagnerstraße genannt – mußten zudem auch einige kommunale Behördenvertreter anwesend sein. Aus der Abnahme wird sodann ein -Akt (-ganz wichtiges Wort: der Akt!). Die Straße wurde im übrigen von der 1994 liquidierten Neubrandenburger Baufirma Köckert, als Subunternehmen, zusammen mit einem russischen -Subsub gebaut. Letzterer setzte dabei deutsche Technik ein, die anschließend in seinen Besitz überging. Im Laufe des Baus treten immer wieder zusätzliche Leistungen auf, für die ein eigenständiger Kostenvoranschlag erstellt werden muß, den der Generalauftraggeber zu genehmigen, weil zu finanzieren hat. Dazu gehört u.U. auch die Abrechnung von Transitleistungen (via Polen oder Tschechien bzw. mit der Fähre Mukran-Klaipeda oder Rostock-Riga) und Transportkosten (beginnend ab Grenze GUS bis zum Bahnhof nächst der Baustelle) – für Material beispielsweise, das der Generalauftragnehmer vor Ort nicht rechtzeitig beistellen konnte. Die GABEG ist der Bundesregierung gegenüber zur wirtschaftlichen Durchführung des Abkommens verpflichtet, d.h. es ist abzuwägen: was kostet ein Baustopp und was eine schnelle Ersatzbeschaffung? Mancher Sub sagt kurzsichtig: Is ja nur für die Russen. Die GABEG ist gehalten, einheimische Materialien, sofern sie im Preis unter den importierten liegen (was jedoch nicht immer der Fall ist) zu verbauen. So oder so müssen Generalauftraggeber und -nehmer bisweilen zur Zustimmung überredet werden: Die Bestätigung zu erhalten ist jetzt aber leichter geworden, weil die Finanzsituation beim Generalauftraggeber kritischer geworden ist. Der ist froh, wenn es weiter geht! Aber je mehr Nachforderungen die GABEG gegenüber dem Generalauftraggeber und -nehmer stellt, desto weniger Objekte kann sie im Endeffekt realisieren. Das ganze ist ein Wackelritt – zwischen verschiedenen Interessenlagen, einschließlich unserer eigenen: lange hier zu bleiben und Geld zu verdienen, als Firma! Auch langfristig sehen wir durchaus eine Perspektive in Perm. Ein bzw. zwei Jahre über die Fertigstellungen hinaus muß die GABEG sowieso noch für die Garantieleistungen aufkommen. Das ist kein leichtes, denn bei der Vielzahl der verbauten DDR-Materialien, allein im sanitären Bereich z.B., gibt es jetzt schon gelegentlich Nachschubschwierigkeiten bzw. Probleme mit der Kompatibilität der neuen Ersatzteile aus dem Westen.

In der Kreisstadt Otschjor bekommen wir mit, wie der dortige Leiter des Komplexes, zu dem zwei von der GABEG gebaute Verdichterstationen sowie 300 Wohnungen, eine Kaufhalle mit Restaurant, eine Kindertagesstätte mit Schwimmhalle und ein modernes Heizwerk gehören, unsere Besichtigung dazu nutzt, um Jens Steigleder auf einige Stellen im Dach aufmerksam zu machen, die mit dem nachlassenden Frost undicht geworden sind. Im vollautomatischen Heizhaus (das dennoch von sieben Leuten betrieben wird: Einer würde genügen!) bemängelt der Chefingenieur, der bereits seit Baubeginn dabei ist, mehrere durchgebrannte elektronische Steuerungselemente, für die aus Deutschland Ersatz beschafft werden muß. Nebst einer knappen Ursachenforschung wird die GABEG versuchen, dafür die Subunternehmen heranzukriegen. Im Plattenwerk von Kungur muß die Bauleitung dagegen erst einmal ihren dortigen Generalauftraggeber drängen, weitere Mittel, in Höhe von 10-12 Mio DM, aufzutreiben: Die werden noch gebraucht, damit das Ding produktionsfähig ist. Das Werk soll Betonteile, ausreichend für 1000 Wohneinheiten im Jahr, produzieren, und dazu entsprechend Fenster und Türen. An Material bräuchte es allein dafür 30000 Bäume à 10 Meter Länge und 30 Zentimeter Durchmesser. Die Abfallbeseitigung ist noch gänzlich ungeklärt, ebenso einige Verarbeitungsprobleme: 24 Fenster am Tag, das ist mit der Ausrüstung nicht zu schaffen! In der Gaststätte des Gremjatschinsker Camps unterhalten wir uns an einem Abend darüber, was unter den gegenwärtigen Bedingungen das vielstrapazierte, auch dort bisweilen schon verwendete Wort -Know-How bedeutet. In seinem Buch Reise in die Seele Rußlands hatte der Europa-Chef des Wall Street Journal, Frederick Kempe, gerade das Ergebnis einer (dürftigen) Info-Expedition durch Sibirien in die hoffnungsfrohe Verbindung westliches Know-How und russische Anpassungsfähigkeit gipfeln lassen. Dagegen nahm sich selbst die Stalinsche Definition des Leninismus noch erfrischend aus: Amerikanische Sachlichkeit und russischer revolutionärer Schwung. Was bedeutete aber derartiges vor Ort?

Die GABEG-Leute sahen es pragmatisch: Für sie zahlen sich ihre Kenntnisse aus, wenn z.B. eine Gremjatschinsker Fabrik sie, zusammen mit einem russischen Subunternehmen, als -Partner für Ausrüstung, Service und Personalschulung gewinnen will. Oder wenn der Direktor des Tschajkowskijer Kombinats -Tochmash, von dem die GABEG mit Strom versorgt wird, ihnen den Auftrag für ein neues Lagergebäude verschafft. Umgekehrt versucht man bei der GABEG die Tochmash-Keramikabteilung am Ausbau der Gasherde-Produktionsstätte zu beteiligen& So oder so ähnlich kommt ein Geschäft nach dem anderen zustande, so oder so ähnlich arbeitet sich die GABEG durch den Oblast Perm. An der Universität von Perm werden u.a. Germanisten ausgebildet. Gelegentlich findet der eine oder die andere eine Anstellung auf den GABEG-Camps, bei einem Subunternehmen z.B. Auf diese Weise geriet die Dolmetscherin Lilja Ibraebba an den Geschäftsführer von -Möbel-Max. Diese von ihren Berliner leitenden Mitarbeitern 1992 privatisierte DDR-Möbel-Handelsgesellschaft wollte nach Rußland expandieren und gründete dazu eine GmbH in Kungur. Um dort die Dolmetscherin zu beschäftigen, ließ man sie erst einmal in der Berliner Zentrale ein halbes Jahr fortbilden. Die GABEG-Leute überredeten in der Zwischenzeit den Möbel-Max-Geschäftsführer Hans-Jürgen Prillwitz, für zwei DM Warmmiete pro Quadratmeter einen Teil des riesigen leerstehenden Verwaltungs- und Sozialgebäudes vom Beton-Plattenwerk in Kungur zu mieten. In Kungur sollen jedoch erst einmal weniger Möbel als Heimwerkermarkt-Artikel angeboten werden. Seitdem der kommunale bzw. staatliche Wohnungsbau fast gänzlich zum Erliegen gekommen ist, boomt überall der private Hausbau, nicht selten wieder in altrussischer Tradition. Solche Überlegungen, wie ihre Objekte in die neue Zeit hinübergerettet werden können, werden bei der GABEG aber nur am Rande angestellt. Primär geht es stets darum, an neue Aufträge heranzukommen, wobei man sich in der Berliner Zentrale bewußt ist, daß es ein derartig großes Pipeline-Projekt nie mehr geben wird: Höchstens, daß wir das eine oder andere Los an einer neuen Trasse bekommen.

Beispielsweise bei der neuen Gasstraße, die gerade von Nordsibirien über Polen nach Westdeutschland verlegt wird. Während die Gasnachfrage überall steigt und gleichzeitig die nationalen Versorgungskonzerne ihr Monopol verlieren, wächst die ökologische Kritik an der Förderung in Sibirien. Einige für den Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland kämpfende Kritiker gehen sogar so weit zu behaupten: Die Erdgasförderung in Sibirien ist umweltschädlicher als Braunkohle-Tagebau und -Kraftwerke. Hierbei scheint die Ökologie die Rolle der -sowjetischen Arbeitssklaven eingenommen zu haben. Auch der antikommunistische Frederick Kempe argumentierte so, nachdem er während seiner sibirischen -Odyssee neben Umweltschäden vor allem GULAG-Reste besichtigt hatte. Bei der GABEG ist man der Meinung, daß die reiche Gazprom, die gerade wegen der Zahlungsunfähigkeiten der Ukraine die dort einstmals von ihr betriebenen Anlagen aufkauft, noch am ehesten in der Lage ist, das marode sibirische Leitungssystem in Ordnung zu bringen und qualifiziertes Personal zu beschäftigen. Gazprom ist im übrigen die einzige russische Firma, die bisher in Ostdeutschland investierte: Sie besitzt Anteile an der Verbundnetz Gas AG und an der Wintershall Handelshaus GmbH und strebt eine Beteiligung bei der Buna GmbH an. In Westdeutschland gründete sie zusammen mit der BASF die Firma Wingas, die für 4 Milliarden DM einige tausend Kilometer Gasleitungen von Emden nach Ludwigshafen verlegte, mit einem Abzweig bei Fulda, der zur Jamburggas-Übergabestelle an der tschechischen Grenze bei Hora sv. Kateriny führt. Für die BASF, die 65% Anteile an der Wingas hält, war dieses Projekt die bisher größte Investition in der Firmengeschichte.

1995 arbeitet immer noch ein großes Kontingent Ostdeutscher als Schulungspersonal auf den Öl- und Gasfeldern im Oblast Tjumen (im Auftrag der Preussag), weswegen die russische Presse bei der Würdigung des 1,2 Milliarden DM Exportabkommens zwischen der Treuhandanstalt der BRD und der Gebietsadministration in Tjumen zuallererst die Gewährleistung von Arbeitsplätzen in der ostdeutschen Industrie erwähnte. In Perm verspricht sich davon der neue Gouverneur, Boris Jurjewitsch, eine -Modernisierung der wichtigsten Großbetriebe im Oblast. Allein für dieses Jahr sieht der Vertrag zwischen der Dresdner Bank und der Permcombank eine Transfersumme in Höhe von 470 Mio DM vor. Die russische Seite zahlt mit Gas, Papier, Furnierholz, Magnesium und Kalimchlorid. Die Berliner Treuhandanstalt wies in einer Pressemitteilung vom 30.11.1994 darauf hin, daß es neben diesem -Investitionsbedarf für die Industrie auch noch ein großes -Investitionspotential für folgende Ressourcen gibt: -Edelsteine, Gold, Erdöl (das praktisch überall dort vorkommt), sowie Kupfer, Marmor und Heben der in den Flüssen versunkenen Holzbestände (jährlich bis zu 5000 Kubikmeter).

Peter Morner, Mitarbeiter der Hamburger Zeitung Die Woche, muß diese Meldung sofort zu einer neuen Variante der alten (allerletzten) Nazi-Durchhalteparole – Sibirien oder Sieg! – inspiriert haben: Der Marsch zu neuem Wohlstand wird weit, der Weg steinig sein. Aber bange machen gilt nicht. Auf also nach Sibirien – ohne Zaudern, ohne Angst, schrieb er – und klappte hochzufrieden sein Laptop zu.

4. Pseudomarktwirtschaft

„Alles hat Einfluß aufs Öl- und Gasgeschäft!“ (T. Abelaine, ein Londoner Broker)

Die Marktwirtschaft ist anscheinend genauso eine Utopie wie die Planwirtschaft. Und beide scheitern immer an der Unreife ihrer Mitmenschen, wenn nicht gar ihrer Macher. Einige Branchen befinden sich derzeit in einem geradezu glastnosthaften „Umbruch“ – von dieser zu jener Utopie. Kurz vor dem Milleniumswechsel fand dazu die dritte internationale Gazprom-Konferenz statt. Die OAO Gazprom ist „die erste marktwirtschaftlich organisierte Einheit Rußlands“.

Im Sommer 1999 lud die OAO Gazprom – der Welt größte Gaskonzern – das auf Aktienbasis privatisierte ehemalige Energieministerium der UDSSR – rund 100 Gas- Manager und -Experten ins Berliner Hotel Adlon. In der Erdgas-Förderung und Verwertung (Up-, Mid- und Downstream-Bereich genannt) gab es „früher“ fast weltweit nur nationale Monopole. Im Gegensatz zur Kali-, Stahl- und Elektro-Industrie etwa mußte die Gasindustrie nicht einmal mit den unerlaubten Mitteln des Kartellzusammenschlusses die Marktwirtschaft aushebeln – und etwa die Welt in „producing“ und „non- producing – consuming – countries“ aufteilen. Stattdessen hatten die Hauptverbraucherländer bzw. Ihre Monopolbetriebe (in der BRD die Ruhrgas AG) „langfristige Verträge“ mit ihren Lieferländern (Holland und der UDSSR z. B.).

Im Zuge der „Reaganomics“ wurde jedoch in England und USA u.a. auch die Gasindustrie „dereguliert“. Die Gas-Versorgung würde dadurch effektiver – und billiger, so lautete zumeist die Begründung. Die beiden Nationen kann man zwar nicht mit den festland-europäischen Ländern vergleichen: England fördert sei eigenes Nordsee-Gas und in den USA gab es auch zuvor schon über 1000 Gasproduzenten. Dennoch beschloß die EU 1998 ebenfalls eine „Richtlinie“ zur Einführung der Marktwirtschaft bei der Gas-Versorgung.

In Deutschland war bereits mit der Auflösung der Sowjetunion ein rudimentärer Markt entstanden. Der damals in Rußland geschaffene Gazprom-Konzern gründete mit der BASF-Tochter Wintershall die Wingas AG sowie zwei Handelshäuser, um fortan ihrem größten deutschen Gasabnehmer, der Ruhrgas AG, Konkurrenz zu machen: 15% Marktanteile wollte man dem Monopolisten abjagen – mit günstigeren Gaspreisen. Für 4,5 Milliarden DM wurden daraufhin erst einmal neue Speicher und Pipelines kreuz und quer durch das wiedervereinigte Deutschland gebaut. Außerdem baute Gazprom mit westlichen Milliardenkrediten auch noch die Yamal-Pipeline von Westsibirien nach Deutschland – durch Polen, das dafür Transitgebühren bekommt. Da die Profite im Gasgeschäft vor allem im Handel liegen (die Produzenten bekommen nur etwa 30%) und außerdem der Gasverbrauch aus Umweltschutzgründen immer mehr zunimmt (z.B. in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen), stieg der Gazprom- Konzern inzwischen auch noch anderswo in den Handel ein: In Rußland selbst zunächst in Verbindung mit einigen konvertierten Rüstungskombinaten in den Gasgeräte-Bau und -Vertrieb (vom Zähler bis zum Herd und dezentralen Datschenheizungen): „Um von Importen unabhängig zu werden“, wie ein russischer Wissenschaftler, eher patriotisch denn marktwirtschaftlich gestimmt, erklärte. Zusammen mit dem armenischen Staat und mithilfe eines türkischen sowie eines italienischen Konzerns baut Gazprom außerdem die sogenannte „Blue Stream“ durch das Schwarze Meer in die Türkei. Und dann sind noch zwei weitere Pipelines, eine im Joint-Venture mit Finnland nach Schweden, und eine andere durch die Ostsee nach Peenemünde geplant (um Polen herum). Vom Fernen Osten und Sachalin aus expandiert der Konzern überdies auch noch nach Asien – mit einer Art „Gazprom 2“ – sowie Partnern in Südkorea, China und Japan.

In Rußland beträgt das gesamte Pipelinenetzwerk inzwischen 152.000 Kilometer, gesteuert wird es von einem zentralen Dispatcher – im neuen Gazprom-Hauptquartier in Moskau. Der Konzern beschäftigt 350.000 Mitarbeiter, er übernahm komplette staatliche Forschungseinrichtungen, will sich jedoch demnächst sozialverträglich „verschlanken“. 125 Milliarden Kubikmeter werden insgesamt jährlich von der Gazprom exportiert. Westeuropa deckt seinen Gasbedarf inzwischen hauptsächlich in Algerien und Rußland. Wobei Deutschland bei der Gazprom- Außenhandelstochter ZGG an erster Abnehmer-Stelle steht. Die derzeitige Haupt-Pipeline (bestehend aus 19 Leitungen) führt von Westsibirien durch die Ukraine und die Tschechoslowakei nach Ostdeutschland.

Wegen des von der USA im „Kalten Krieg“ verhängten Röhrenembargos hatten seinerzeit die sozialistischen Bruderländer diese Leitung inklusive Verdichterstationen und unterirdische Speicher mitgebaut. Die DDR ließ sich dieses „FDJ-Zentralobjekt“ einige Milliarden Mark kosten. Seine Fertigstellung fiel mit der Auflösung der DDR nahezu ineins, die letzten Bauarbeiten – im Ural und in der Ukraine – wurden unter der Regie der Bundesregierung zu Ende gebracht. Die heute dem Land Bayern gehörende DDR-Baufirma lud mich vor einigen Jahren zu einer Baustellen-Besichtigungstour in den Ural ein, wo sie zuletzt quasi nebenbei noch Siedlungen für die aus Deutschland abgezogene Rote Armee errichtete. Mein Bericht darüber erschien 1997 unter dem Titel „Berliner Ökonomie“ im Basisdruck-Verlag.

Die Ukraine stellt heute für die Gas-Konzerne primär ein „Transit-Problem“ dar, weil dort wiederholt illegal Gas abgezapft wurde. Ein Manager des italienischen ENI-Konzerns meinte auf dem Gas-Kongreß, in Zukunft würde „Sabotage“ sogar zu einem „Schlüsselwort“ werden. Die algerische Leitung läßt man gedankenloserweise bereits von zu Sicherheitsspezialisten konvertierten Fremdenlegionären bewachen.

Die „Security of Supply“ – das war dann auch das Hauptthema auf der Konferenz. Dabei wurde jedoch kaum über die politische Instabilität der Lieferländer diskutiert, auch nicht über die zahlreichen Versuche, den russischen Giganten Gazprom zu zerschlagen. Und nur einmal kam man kurz auf die marktgesetzgeberischen West-Initiativen zu sprechen, mit denen für die abtrünnigen Gas-Republiken Kasachstan und Turkmenistan, das seit 1997 eine Pipeline in den Iran und damit an den Persischen Golf besitzt, Durchleitungsrechte für die Gazprom-Leitungen quasi erzwungen werden sollten.

Genau solche Rechte hatte sich die Wintershall gegenüber der Ruhrgas AG zunächst erstreiten müssen: Es macht keinen Sinn, zu jedem Industriekunden eine weitere Pipeline zu verlegen. Zum Präzedenzfall wurde das von der BASF übernommene DDR-Chemiekombinat Schwarzheide, daß die Wintershall AG über das ostdeutsche Leitungsnetz der „Verbundnetz Gas“ (VNG) mit eigenem Gas beliefern wollte. Wintershall besitzt 16% Anteile an der VNG. Deren Quasi-Mehrheitsgesellschafter, die Ruhrgas AG, verweigerte jedoch den Transport des Gases durch das VNG-Netz – indem sie dafür laut BASF „Freudenhausgebühren“ verlangten. Überhaupt gaben sich anfänglich die Kontrahenten – Ruhrgas und Wingas – äußerst kämpferisch: „Wer uns herausfordert, sollte wissen, daß wir unsere Position bis zum letzten Blutstropfen verteidigen werden“, sagten die einen und die anderen konterten: „Wir werden bis zu den Knien durch Blut waten müssen. Aber unser Blut wird es nicht sein“. Im Boxsport nennt man so etwas eine „Sensationspaarung“. Es sei daran erinnert, daß auch das Wort „Kartell“ aus dem Duellwesen stammt.

Für die Ruhrgas AG, 1926 aus dem „Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat“ hervorgegangen, war es bereits der dritte „Gaskrieg“. Der erste begann, als die „Essener“ verlauten ließen, daß sie nun – im Preiskampf gegen die regionalen Gaswerke – das gesamte Reichsgebiet mit dem Abfallprodukt Gas – aus ihren Kokereien und Hütten – beliefern wollten. Viele Städte mochten jedoch ihre Versorgung nicht einem Privatunternehmen anvertrauen. Der Durchbruch kam erst mit dem „Verräter“ Konrad Adenauer, damals Oberbürgermeister von Köln. 1962 war die Ruhrgas AG Monopolist bei der Produktion und Versorgung der Städte und Industrien mit Kokereigas. Da entdeckten Exxon und Shell in Holland ein riesiges Erdgasfeld – und die „Essener“ gerieten plötzlich selbst „in die Rolle eines vom Markt verdrängten Opfers“, wie der Firmenchronist Günter Karweina 1993 schrieb.

Der zweite Gaskrieg ging um den Erhalt wenigstens des „Liefermonopols“: „Vier Jahre blockt die Ruhrgas alle Ansätze der Öl- und Gasmultis zum Bau eigener Leitungen ab“, gleichzeitig wird das bundesdeutsche Gasnetz zu einer „Drehscheibe der europäischen Versorgung“ ausgebaut. Demarkations- und Konzessionsverträge mit kleineren inländischen Ferngasgesellschaften sowie den regionalen bzw. kommunalen Verteilern sorgen dafür, daß sich niemand preiszerstörerisch ins Gehege kommt.

Den dritten „Gaskrieg“ zettelte dann die BASF an: Weil ihr das von der Ruhrgas AG gelieferte Gas zu teuer wurde, wollten sie sich 1989 über eine eigene Pipeline von Ludwigshafen bis nach Emden mit billigem norwegischen Erdgas versorgen. Aus „Loyalität zur Ruhrgas AG“ weigerten sich die Norweger jedoch, dem Chemiekonzern Gas zu verkaufen. Noch 1996 schimpfte der Wintershall-Vorstandsvorsitzende Detharding während einer „Ölmesse“ in Oslo öffentlich: „Wenn die Ölgesellschaft sich derart vom deutschen Gasgiganten Ruhrgas ausnutzen läßt, sind Statoil und norwegisches Erdgas die Verlierer“.

Als die BASF verkündete, sie werde zukünftig zusammen mit dem Gazprom-Konzern russisches Export-Gas vermarkten, waren die „Essener“ über diese Nachricht zunächst derart schockiert, daß sie der BASF noch am selben Tag die Gaslieferungen um 40% kürzten. Das zuständige Landgericht untersagte ihnen dann jedoch jegliche Lieferkürzung: „Ein krasses Beispiel dafür, wozu eine Monopolstellung verführen kann,“ kommentierte hernach ein BASF-Sprecher.

Ende 1996 meinte der Herausgeber eines Gas-Branchendienstes jedoch bereits – auf einer in Berlin tagenden Gas-Konferenz der Internationalen Energie-Agentur (IEA,Paris): „In einigen Jahren werden die beiden Kontrahenten bestimmt wieder friedlich an einem Tisch sitzen – und Geschäfte miteinander machen“. Inzwischen exportierte auch England – über seine neue Pipeline „Interconnector“ – Gas aufs Festland. Und die Gas-Richtlinie der EU sowie die deutsche Energierechtsreform befanden sich in Vorbereitung. Als „schlichtweg unrichtig“ bezeichnete der Wintershall-Chef 1998 „in diesem Zusammenhang die Behauptung“, daß im Falle einer Durchleitungsmöglichkeit ein Übergewicht der Erdgasproduzenten gegenüber den Abnehmerländern entstünde. „Das Gegenteil ist richtig. In dem Moment, in dem es nicht mehr notwendig ist, ausschließlich eigene neue Erdgasleitungen zu bauen, werden allein in Europa über ein Dutzend weitere kleinerer Erdgasproduzenten am Markt teilnehmen können – und so für zusätzlichen Wettbewerb sorgen. Großen Gasverbrauchern, insbesondere den Stadtwerken, eröffnet sich somit die Chance, sich ihre eigenen Erdgasproduzenten zu suchen. Ohne Durchleitungsrecht könnten solche Produzenten die Stadtwerke nicht beliefern“.

Neben argumentativen Abwehrschlachten akquirierte die Ruhrgas AG aber auch noch massiv – und kaufte sich z.B. in etliche inländische sowie osteuropäische Stadtwerke ein. „Wenn Verkäufer und Einkäufer von Gas identisch sind, dürfte klar sein, daß ein neuer Anbieter keine faire Chance erhält und die Verbraucher weiterhin mit zu hohen Gaspreisen leben müssen“, erboste man sich bei der Wintershall AG – erwarb daraufhin aber selbst Anteile an zwei Gasversorgungsunternehmen: in Tschechien. Zuvor hatte die Wintershall sich bereits in Rumänien engagiert.

Im April 1999 unterzeichnete die Konzernmutter BASF mit der Gazprom überdies einen weitreichenden Vertrag zur strategischen Zusammenarbeit – für „mehrere Milliarden Dollar“ – u.a. um eine Off-Shore-Lagerstätte bei Archangelsk gemeinsam auszubeuten. Damit war die Wintershall AG auch in die Produktion eingestiegen. Im Zuge einer „Realteilung“ der „Deutschen Erdölversorgungsgesellschaft: Deminex“, an der die Wintershall mit 18,5% beteiligt war, hatte man ihr bereits laufende Aktivitäten bei Wolgograd und in Aserbaidschan übertragen. Hinzu kamen dann noch erhebliche Investitionen in Argentinien.

In den letzten Jahren ist der Gaspreis rapide gefallen – aber nicht wegen der Liberalisierung und Privatisierung, sagen die Gas-Kaufleute, sondern zusammen mit dem Erdöl-Preis, an den er noch immer gekoppelt ist – was bedauert wird. Um so mehr als sich Europa langsam auch für Flüssiggas-Tanker aus Nigeria, Abu Dhabi, Katar und Oman „rechnen“ könnte. Über die Pipelines kommt das Gas aus Rußland, Algerien, Norwegen, England und Holland, dessen „Gasunie“ immer noch das größte europäische Versorgungsunternehmen ist. Die „British Gas“ wurde mittlerweile aufgeteilt. Obwohl auch Vertreter aus diesen Ländern auf der Konferenz anwesend waren, ging es doch nicht um die Bildung eines Gaskartells – in Analogie zur OPEC etwa, dem Kartell der erdölexportierenden Länder, gegen das die erdölverbrauchenden Industrieländer – während der 2. Ölkrise – die „Kriegsmaschine“ Internationale Energieagentur (IEA) ins Leben riefen. Heute soll es im Gegenteil um marktwirtschaftliche Überwindung aller Kartellisierungen gehen. Selbst der IEA-Vertreter auf dem Kongreß sprach sich dafür aus: „Inzwischen arbeiten wir sogar mit der OPEC zusammen“. Ein einst am Aluminium-Kartell beteiligter Manager war denn auch sehr erstaunt, wie die ganzen „Gegner“ im Hotel Adlon teilweise heftig ihre „Partner“-Probleme am „Runden Tisch“ diskutierten: „Das wäre in unserer Branche ganz undenkbar“ meinte er.

Ein Gazprom-Direktor behauptete gar, er hätte nicht einmal etwas gegen eine Konkurrenz in Rußland. Sie würden selbst laufend Betriebe dort ausgründen, aber in Nordsibirien beispielsweise hätten sie einfach keine Leute für solche Unternehmungen gefunden, deswegen müßten sie dort immer noch alles selber machen: „Jedes Land muß seinen eigenen Weg finden, man kann nicht auf Teufel komm raus einfach alles privatisieren, die Karten neu verteilen – so wie in unserer Ölindustrie etwa. Am Ende sind dann die Karten alle weg, und die Spieler auch“. Ähnlich hatte hier die Treuhand bereits Ostdeutschland privatisiert, ein großer Teil ihrer Manager machte dann – über die TOB (Treuhand-Osteuropaberatung“) – in Rußland weiter.

Auch damit, daß jetzt statt langfristiger immer mehr kurzfristige Lieferverträge abgeschlossen werden, wollen sich die Gazprom- Kader nicht abfinden. Alles entwickelt sich jedoch dahin, daß es auch für das Gas wie beim Öl einen regelrechten „Spotmarkt“ geben wird. Bis jetzt ist trotz des Versprechens, mit zunehmender Marktwirtschaft wird alles billiger, das nordamerikanische Gas immer noch doppelt so billig wie das deutsche. Und auch in England ist das Gas für den Endverbraucher deutlich günstiger als hier, was dort mit dem „Überangebot“ erklärt wird, das auf die Gaspreise drücke.