Bei der Legitimierung von Polizeigewalt spielen in Deutschland auch dieetablierten Polizeigewerkschaften eine entscheidende Rolle. Oftmals

werden die Beamten:innen in der Öffentlichkeit und besonders in den

Medien durch deren Vertreter:innen gedeckt. Ein Interview mit

Polizeiforscherin und Juristin Hannah Espín Grau.

linkslaut: In politischen Debatten zeigen sich Vertreter:innen deutscher Polizeigewerkschaften zunehmend resistent gegen jede äußere Kritik. Anfang letzten Jahres bspw. bezeichnete der Chef der DPolG, Rainer Wendt, den Einsatz seiner Kolleg:innen während der Räumung der Protestcamps nahe Lützerath als „professionell und transparent“. Medienschaffende und andere dritte Beobachtende berichteten jedoch von etlichen Fällen übermäßiger Gewaltanwendung durch Polizeikräfte. Wieso weigern sich die Vertreter:innen der Sicherheitsbehörden so vehement das Gewaltproblem der Polizei anzuerkennen?

Im Interview

Espín Grau: Grundsätzlich ist es so, dass die Problematisierung von polizeilicher Gewalt eigentlich eine Problematisierung einer Kernkompetenz der Polizei bedeutet und deswegen eigentlich auch immer ein Problem für die Polizei ist, weil sie sich dann dazu verhalten und rechtfertigen muss. Dem kommen bestimmte Polizeigewerkschafter:innen häufig entgegen, indem sie von vornherein versuchen Einsätze zu legitimieren beziehungsweise die Delegitimierung in Abrede zu stellen.

Je stärker beobachtet bestimmte polizeiliche Einsätze sind, desto mehr Rechtfertigungsdruck steht die Polizei. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es Videoaufnahmen und unabhängige Zeug:innen gibt. Je stärker das vorkommt, desto mehr fühlen sich Vertreter:innen zu einer Positionierung verpflichtet. Dabei geht es dann selten im Dialog darum, ob das jetzt das richtige Einsatzmittel war oder die richtige Stärke des Einsatzes, sondern häufig besteht die Tendenz dazu, zu erklären, warum der Einsatz aus polizeilicher Perspektive so notwendig war. Und das wiederum stellt sich dann für die Betroffenen als sehr schwierig dar, weil die eine ganz andere Perspektive darauf haben.

Viele Menschen, die sich kritisch mit Polizeiarbeit auseinandersetzen, berichten häufig davon, dass sie Repressalien ausgesetzt seien oder anderweitig Contra bekommen. Wie stark war der Gegenwind gegen eure Forschungsergebnisse von den Seiten der Polizei und der etablierten Polizeigewerkschaften?

Das Feedback aus der Polizei war extrem unterschiedlich. Es gab Polizeibeamt:innen, die sich bei uns gemeldet und ein großes Interesse an der Studie geäußert haben – gesagt haben, sie finden das gut und wichtig, dass dazu geforscht wird. Gerade an den Hochschulen der Polizei gibt es durchaus auch Leute, die bereit sind zu diskutieren.

Größeres Contra gab es von Seiten der DPOlG. Rainer Wendt hat zum Beispiel die Studie als unwissenschaftlich bezeichnet. Dazu muss man sagen, dass die Studie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert ist, also einem der wichtigsten Fördermittelgeber im deutschsprachigen Raum und insofern natürlich wissenschaftlichen Standards entspricht. Ein wissenschaftlicher Beirat hat uns bspw. kontinuierlich Feedback zur Studie gegeben. Insofern ist diese Kritik eigentlich der Versuch, sich zu immunisieren gegen kritische Nachfragen. Unser Anliegen bei der Studie war selbstverständlich nicht per se, die Polizei zu diffamieren oder zu kritisieren, sondern zu schauen, wie eigentlich die Perspektiven von Betroffenen sind. Diese wurden bislang empirisch nicht umfassend erforscht. Das Ganze wurde dann mit den Perspektiven von Polizei und Justiz zusammengebracht werden. Daraus ergibt sich natürlich Kritikpotential, aber das Anliegen der Studie ist ein wissenschaftliches und dazu gehört es eben zu erhellen, was wir bislang noch nicht wissen, Daten zu generieren und so weiter.

Welche Rolle spielen die Polizeigewerkschaften bei der Legitimation dieser Polizeigewalt? Besonders in den Medien polarisieren ja einzelne Vertreter wie Manuel Ostermann oder Rainer Wendt regelmäßig mit stumpfem Populismus.

Es liegt natürlich eigentlich in der Verantwortung der Medien, eine ausgewogene Berichterstattung zu gewährleisten. Wenn man über ein Geschehen berichten möchte, in dem es immer mehr als eine Perspektive gibt, gehört es aus meiner Sicht dazu, diese mehreren Perspektiven auch einzubeziehen und nicht einfach kommentarlos polizeiliche Pressemitteilungen zu übernehmen.

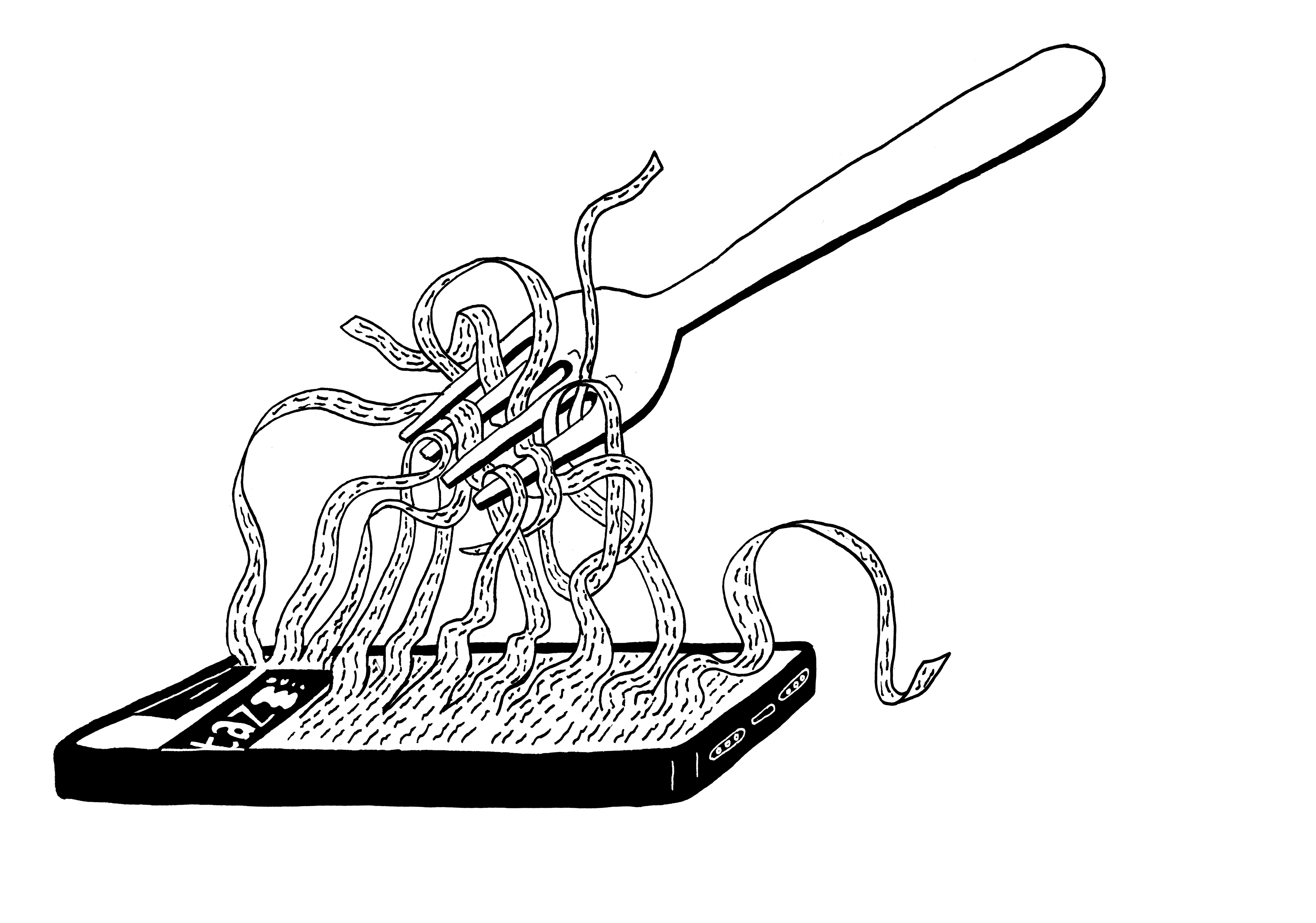

In dem Kontext stellt sich auch die Frage, wie Twitter-Auftritte von Polizeien selbst zu bewerten sind, da ja mittlerweile auch viele Polizeidienststellen Twitter haben oder über soziale Medien verfügen und dies für ihre Einsatzarbeit auch nutzen. Dort ist es rechtlich sehr umstritten, was dafür eigentlich genau die Ermächtigungsgrundlage sein könnte, ob das zur Transparenzpflicht von Behörden dazugehört oder ob das eigentlich über das Ziel hinausschießt. Wenn zum Beispiel frühzeitig kommuniziert wird, wie sich eine Situation aus Perspektive der Polizei dargestellt hat, dann prägt das auch den öffentlichen Blick auf diese Situation.

«Da könnte man schon nochmal kritisch

hinschauen, ob das eigentlich im

Aufgabenbereich der Polizei in einem

demokratischen Rechtsstaat liegt.»

Häufig wird kritisiert, dass die etablierten Polizeigewerkschaften einen großen Einfuss auf die Innenpolitik haben. Stimmt das?

Ja, ich glaube, das lässt sich eigentlich nur schwer von der Hand weisen. Man sieht zum Beispiel ganz deutlich bei den Verschärfungen der Paragrafen 113 und 114, also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamt:innen beziehungsweise tätlicher Angriff, dass da die Diskurse maßgeblich von den Polizeigewerkschaften vorangebracht wurden. Zum Beispiel insoweit, dass es angeblich steigende Zahlen bei den Angriffen gegen Vollstreckungsbeamt:innen gäbe, was sich eigentlich so aus den Hellfeld-Daten, die wir haben, nicht zweifelsfrei ableiten lässt. Dennoch hat das immens zur Verschärfung der Gesetzeslage beigetragen.

Wir sehen diese Einflussnahme aber nicht nur im Strafrecht, sondern auch bei der Ausweitung von polizeilichen Kompetenzen und von technischen Mitteln. Der Ruf der polizeilichen Gewerkschaften nach mehr Sicherheit für Polizeibeamt:innen im Arbeitseinsatz, der ja durchaus auch der Aufgabe einer Gewerkschaft entspricht, wird sehr stark verquickt mit Forderungen nach mehr Ausrüstung, mehr Kompetenz, mehr technischen Hilfsmitteln für die Polizei, was wiederum auf der anderen Seite auch zum Ausnutzen der erweiterten Kompetenzen und damit zu mehr Gewaltanwendungen führen kann.

In Frankreich haben Polizist:innen bereits seit 2017 die Möglichkeit, ohne Konsequenzen schon bei vermuteten Gefahrensituationen scharf zu schießen. Wohin das geführt hat, hat man ja beispielsweise auch gesehen, als ein 17-Jähriger erst kürzlich bei einer Fahrzeugkontrolle durch einen Beamten erschossen wurde. Dennoch forderten im Anschluss mehrere französische Polizeigewerkschaften in einer gemeinsamen Erklärung noch mehr Befugnisse. Halten Sie so eine derartige Aufrüstungsspirale der Polizei auch in Deutschland für realistisch?

Die Forderung nach mehr Sicherheit für Beamt:innen ist mit einer Aufrüstungslogik verknüpft, was meines Erachtens nicht zwingend nötig sein müsste. Größere Sicherheit könnte ja auch bedeuten, reflexivere Polizeiarbeit zu leisten, indem man zum Beispiel nochmal einen Schritt zurückgeht und die Situation neu evaluiert, statt das durchzuziehen, was man sich von Anfang an vorgenommen hat.

Bei Vergleichen zu Frankreich sollte man denke ich schon immer differenzieren. Wir haben hier eine andere Polizei, die anders strukturiert und gegliedert ist. Dennoch gibt es auch in Deutschland den Trend, dass wir auf sämtliche soziale Problemlagen versuchen, einfach mit ausgeweiteten polizeilichen Kompetenzen zu reagieren.

Im Jahr 2021 wurden über 5000 Ermittlungsverfahren gegen Beamten ermittelt. Gut die Hälfte davon gingen gegen Gewaltausübung. Lediglich 61 Verfahren wurden jedoch vor Gericht verhandelt. Wie kommt es zu einer so niedrigen Zahl?

Man muss das natürlich vergleichen mit Ermittlungsverfahren bei anderen Delikten. Da ist es tatsächlich so, dass die Staatsanwaltschaften deutlich häufiger Anklage erheben bzw. einen Strafbefehl beantragen.

«Die Verfahren gegen Polizeibeamt:innen

wegen übermäßiger Gewaltanwendung

werden zu über 90 Prozent eingestellt.»

In anderen Verfahren, wie zum Beispiel bei Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, ist es deutlich weniger – selbst wenn die Beweislage ähnlich schwierig ist. Dort kommt es dann deutlich häufiger zur Anklage.

Dafür gibt es ganz viele verschiedene Erklärungsansätze. Ein zentraler, den wir in den Interviews mit den mit Polizeibeamt:innen, Staatsanwältinnen und Richter:innen herausgearbeitet haben, ist, dass sich die Staatsanwaltschaft und die Polizei in der Gesellschaft die Aufgaben der Kriminalitätserkennung und -bearbeitung teilen. Aus dieser Arbeitsteilung und dieser geteilten Funktion in der Gesellschaft ergibt sich ein geteiltes Vorverständnis darüber, was eigentlich die Polizei kann, was sie können soll, wie die polizeiliche Gewaltanwendungen üblicherweise verlaufen, wer die Betroffenen von dieser Gewalt sind und wie glaubwürdig sie sind.

Dieses Vorverständnis macht es dann in dem Moment, in dem eine polizeiliche Gewaltanwendung problematisiert wird, für die Staatsanwält:innen schwieriger, den Aussagen der Betroffenen Glauben zu schenken. Die Glaubwürdigkeit der Polizeibeamt:innen, die aussagen und versuchen, sich zu verteidigen, wird dann oft nicht mehr richtig hinterfragt. Die hohen Einstellungsquoten liegen also gar nicht unbedingt an Mauschelei und Kumpanei zwischen den einzelnen Beamt:innen und Staatsanwältinnen, sondern wir sehen das eher auf einer systemischen Ebene. Dieses institutionelle Näheverhältnis führt zu kognitiven Verzerrungen, die im Rahmen von Strafverfahren schwer aufzuheben sind.

Wie könnte man denn überhaupt übergriffige Beamt:innen besser juristisch zur Rechenschaft ziehen?

Die Frage ist natürlich, ob das Strafverfahren überhaupt der Weg ist, um mit dieser Problematik adäquat umzugehen. Aber ich denke schon, dass es da Wege gäbe. Man kann natürlich den Blick immer erst mal ins Ausland richten und schauen, was da passiert und was man in vielen Ländern sieht, ist, dass externe Ermittlungsstellen mit eigenen Ermittlungskompetenzen und Zugriffsrechten eingerichtet werden, wie zum Beispiel in den UK oder in Dänemark. Die haben häufig eine wirklich gute Personalausstattung, viele Ressourcen und vor allem Personal, das nicht in der Polizei sozialisiert wurde. Die können dann selbstständiger ermitteln.

In diesen Fällen und auch in Deutschland hat man natürlich erkannt, dass die Neutralität von Ermittlungen gegen Kolleg:innen immer prekär ist und man da eigentlich Vorkehrungen treffen müsste. Allerdings sind diese Vorkehrungen momentan in Deutschland einfach nicht weitgehend genug. Die Ermittlungen gegen Polizeibeamt:innen laufen zum Beispiel in NRW über benachbarte Dienststellen. Das ist natürlich sehr nah dran. Es gibt auch bessere Beispiele, wie zum Beispiel in Bremen, aber auch dort bleibt es dabei, dass stets Beamte:innen gegen Beamte:innen ermitteln, die natürlich auch Vorverständnisse über bestimmte Situationen teilen. Für die Ermittelnden ist es dann nicht leicht, sich davon in ihren Ermittlungen zu distanzieren.

Hätte man externe Ermittlungsstellen, wie bspw. in den Bereichen der Wirtschafts- oder Finanzkriminalität, ließen sich diese schwierigen Beweislagen, die wir in diesen Fällen häufig haben, vielleicht doch etwas besser erhellen und es würden vielleicht doch mehr Fälle zumindest bis vor Gericht gebracht werden.

Was wären denn diese anderen Wege, um mit der Problematik umzugehen?

Im Strafverfahren wird ja immer nur gegen einzelne Beamte:innen ermittelt, obwohl das ja durchaus Vorfälle sind, die in einem bestimmten institutionellen Kontext passieren. Eine Möglichkeit wäre da auf Grundlage des Verwaltungsrechts die Rechtswidrigkeit von polizeilicher Gewalt zu überprüfen. Wie oft das bislang schon passiert, ist schwierig zu quantifizieren, weil es dazu bislang keine Studien gibt.

Für viele Betroffene ist die Aufarbeitung in einem Strafverfahren vor allem zeit-, kosten- und nervenintensiv und führt vielleicht gar nicht unbedingt zu der Aufarbeitung oder zu der Wiederherstellung eines Gerechtigkeitsgefühls, was sie eigentlich bräuchten. Das ist jedenfalls das, was uns Beratungsstellen immer wieder erzählen. Die Betroffenen haben häufig Probleme damit, die traumatische Erfahrung mit polizeilicher Gewalt richtig zu verarbeiten. Da ist so ein Strafverfahren, wo sie dann vielleicht als Nebenkläger auftreten, unter Umständen eher hinderlich.

Was würden Sie Betroffenen raten, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind? An wen können sie sich richten?

Das ist sehr individuell. Es kommt sehr stark darauf an, wer man ist und wo einem das passiert ist. Ich würde auf jeden Fall immer dazu raten, eine rechtliche Beratung einzuholen und möglichst auch zu einer Beratungsstelle zu gehen, die sich damit auskennt. Die sind aber geographisch unterschiedlich gut verteilt. In ländlichen Gebieten ist so ein Weg deutlich schwieriger.

Bei den Beratungsstellen zu rechter und rassistischer Gewalt, wie zum Beispiel bei KOP in Berlin, ist man auf jeden Fall gut aufgehoben. Insgesamt ist es wichtig und richtig, darüber zu sprechen, was einem passiert ist. Für viele ist es außerdem wichtig, mit den Fällen an die Öffentlichkeit zu gehen. Dafür würde ich aber gute rechtliche Beratung einholen, weil es in diesen Fällen natürlich auch die Gefahr gibt, dann selber noch angezeigt zu werden.

Man läuft selber Gefahr angezeigt zu werden, wenn man Opfer von übergriffigen Beamte:innen geworden ist?

Bei den Betroffenen aus unserer Stichprobe, die wir befragt haben, wurden durchaus viele selbst angezeigt. Zum Beispiel wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs oder Widerstands. Die Gründe sind sehr unterschiedlich.

«Viele Betroffene fürchten sich sehr

vor so einer Gegenanzeige, weil sie dann

selber in den Fokus der Strafverfolgung

geraten.»

Glauben Sie, dass die Polizei reformierbar ist?

Die Polizei ist eine Institution, die nie losgelöst von der Gesellschaft betrachtet werden kann, in der sie tätig ist. Eine isolierte Betrachtung der Reformen in der Polizei führt also nicht weiter, wenn man nicht den Bezug zur Gesellschaft im Gesamten herstellt. Eine Gesellschaft, die sich eine Institution mit Gewaltmonopol leistet, um bestimmte Ordnungen aufrechtzuerhalten, wird immer Probleme haben – sowohl gesellschaftlich, als auch in der Polizei. Ich glaube aber schon, und das zeigen auch unsere Daten, dass es bestimmte Aspekte im polizeilichen Handeln gibt, die auf jeden Fall verbesserbar sind.

Rassistisches Polizieren kann in einer Gesellschaft, die selber rassistisch strukturiert ist, nicht abgeschafft werden. Das grundsätzliche Problem ist also strukturell verankert und lässt sich nicht durch kleinere Reformen abschaffen. Nichtsdestotrotz finde ich es auch wichtig, Erkenntnisse aus der Wissenschaft aufzugreifen und umzusetzen.