Just als der Treuhandchef Detlef Rohwedder erschossen wurde, lief „Der Maulwurf“ mit Lino Ventura im Fernsehen. Dabei geht es um einen reaktivierten Geheimagenten mit Tötungslizenz.

Die Nachricht von Rohwedders Exekution wurde in den Film eingeblendet.

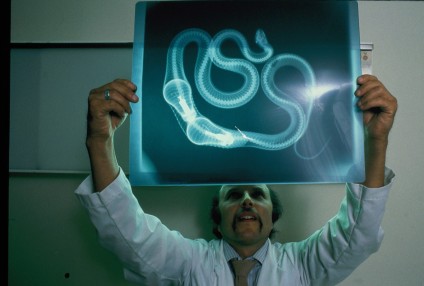

Eine Würgeschlange hat zwei Glühbirnen verschluckt. Was tun?

Sie wird operiert – und anschließend der Presse vorgeführt: Sie lebt und die Glühbirnen funktionieren auch noch.

Die taz wollte wissen, wie der Osten den Westen beeinflusst hat, seit er von diesem quasi übernommen wurde:

Angeblich kommen die Ostdeutschen besser als die Westdeutschen mit gesellschaftlichen Umbrüchen klar, weil sie bereits einen durchgestanden haben. Dies trifft, wenn überhaupt, eher auf Frauen als auf Männer zu. Weil sie sich nicht so wie diese auf eine bestimmte qualifizierte Tätigkeit festgelegt haben, trauen sie sich eher zu, auch eine ganz andere Arbeit zu übernehmen, wenn es denn sein muß. Nicht ohne Grund schickten die West-Exekutoren der Wiedervereinigung als erstes Millionen ältere Arbeitnehmer im Osten in den „Vorruhestand“. Ihnen traute man am Wenigsten zu, sich der neuen Ökonomie anpassen zu können.Die größere „Fähigkeit“ zur Flexibilität ist jedoch nicht nur positiv, denn sie besteht vornehmlich darin, sich immer wieder neuen Sachzwängen zu unterwerfen. Und tatsächlich haben viele Ostler sich durch ihren Übereifer nicht gerade beliebt bei ihren neuen Westkollegen gemacht. So kontrollieren die aus dem Osten stammenden Etagendamen in einigen Berliner Nobelhotels selbst an ihren freien Tagen die Arbeit der Zimmermädchen, besonders wenn ein prominenter Gast erwartet wird. Und bei Osram mußte der Betriebsrat einmal eine Meisterin aus dem Osten rügen, weil sie ihre Mitarbeiter zu sehr gescheucht hatte. Hier setzten auch zwei Arbeiterinnen aus Friedrichshain gegenüber dem Betriebsrat durch, dass sie trotz Frauennachtarbeits-Verbot zu Nachtschichten eingeteilt wurden – weil sie unbedingt das Geld bräuchten – für einen Urlaub auf Teneriffa.

So mancher Ostler stöhnt zwar an seinem neuen West-Arbeitsplatz „Nie hört der Nachschub auf!“ (im Osten mußte man dafür in den Fünfzigerjahren noch kämpfen, auch bei stockendem oder fehlendem Nachschub weiter entlohnt zu werden), aber die meisten, so scheint es, lassen sich mehr gefallen als Westler. Als es z.B. darum ging, ob man auch im Osten nach dem Vorbild Polens „Sonderwirtschaftszonen“ (SWZ) einführen sollte, warnte der DGB-Vorsitzende von Frankfurt Oder, dadurch würden die neuen Ländern nur zu „Indianerreservaten“ gemacht – „ohne Rechte für die Beschäftigten“. Dass solche oder ähnliche Stimmen Gewicht haben, ist für einige Minister in der polnischen Regierung ein Indiz dafür, dass Deutschland und speziell die ehemalige Ostzone im Gegensatz zu Polen – mit seinen „Enterprise Zones“ – immer noch viel zu „sozialistisch sei. Dabei ist das Gegenteil der Fall, wenn man dem deutschen EU-Abgeordneten Ulrich Stockmann glauben darf: „Die meisten Merkmale einer SWZ erfüllt der Osten ohnehin schon. Eine explizit ausgewiesene SWZ würde deshalb keine nennenswerten Veränderungen bedeuten“.

In anderen Worten: In Ostelbien sind die Beschäftigten bereits weitgehend ohne Rechte. Dieses „Reservat“ hat sich jedoch zur Freude der Unternehmer längst nach Westen ausgedehnt. Die ersten, die ihre sozialstaatliche „Insel der Seligen“ verloren – waren die Westberliner. Hüben wie drüben veraltete Technologie und unterqualifizierte, störrische Arbeitskräfte, wie der Bundesbanker Thilo Sarrazin in einem Interview meinte. Er setzt deswegen seine Hoffnungen auf eine neue „Elite“, die er aus dem Osten nach Berlin strömend sieht – aus weiter Ferne allerdings. Er denkt dabei vor allem an „Russen“ und „Juden“.

In Rußland wie in Ostdeutschland gibt es jedoch eine Gruppe, die sich auch im neuen Wirtschaftssystem als nur allzu erfolgreich erwies: die letzten Komsomol-Jahrgänge. „Wer früher karrieristisch war, der hat es auch im neuen System geschafft, schnell Karriere zu machen,“ so urteilte ein Bundeswehrsoziologe über junge NVA-Offiziere.

Viele, die guten Willens waren, scheiterten allerdings dann am neuen Betriebsklima. Immer wieder hört man von Ostlern Geschichten wie diese: „Morgens haben wir im Steglitzer Betrieb erst mal in der Kantine Kaffee getrunken. Mein Kollege, auch aus dem Osten, und ich, wir waren die einzigen, die sich unterhalten haben, alle anderen aßen stumm ihre Stullen und lasen dabei BZ. Das war schecklich!“ Der soziale Zusammenhang war in den Ostbetrieben besser – er ließ sich jedoch nicht ohne weiteres bei der Verwestlichung erhalten, selbst in Betrieben mit mehrheitlicher Ost-Belegschaft gelang es den Betriebsorganisatoren des Kapitals schnell, die gewünschte Atomisierung der Belegschaft zu erreichen. Im toyotistisch organisierten Eisenacher Opelwerk z.B. wurde und wird nicht mehr in „Brigaden“, sondern in siebenköpfigen „Teams“ mit einem von außen eingesetzten „Team-Leiter“ gearbeitet. Sie sollen durch die Selbstorganisation ihrer Arbeitspensa nebst ständiger Verbesserungsvorschläge kontinuierlich die Schnelligkeit (Produktivität) steigern. Zwar zieht das „Team“ mal einen mit, der an einem Tag verkatert ist, zu Hause Probleme hatte oder ganz einfach mal einen schlechten Tag erwischte. Aber jemand, der dauernd zu spät kommt oder dessen Einsatzfreudigkeit kontinuierlich nachläßt – und so die Team-Leistung drückt, wird von seinen Kollegen rausgedrängt. „Da können wir dann auch nichts mehr machen,“ meint der Betriebsrat. Die Eisenachere IG-Metallchefin beklagt sich dagegen über den Betriebsrat, weil der sich zu wenig für seine Leute einsetze – und Opel Eisenach sogar schon etliche Schwerbehinderte „produziert“ habe. Das „Betriebsklima“ ist im Vergleich zu früher „kälter“ geworden, auch im Westen. So hat z.B. die Arbeitsorganisation bei Siemens bis in die Achtzigerjahre mit der von heute kaum noch etwas gemeinsam. Es ist ein völlig anderer Betrieb geworden. Die „Siemensianer“ möchten darüber aber am Liebsten gar nicht nachdenken. Die Ostler beklagen das – immerhin – noch. So z.B. auch in den Gesprächen, die Hans-Joachim Neubauer im Berliner Gefängnis Tegel mit Inhaftierten führte. Einer, der schon in der DDR im Knast war, meinte: „Hier ist jeder auf Lockerung aus. Bei uns gab es früher mehr Zusammenhalt, sowie eine Verständigung über Klopfzeichen – So etwas gibt es hier auch nicht.“

Als die Bergarbeiter der Kaligrube „Thomas Müntzer“ in Bischofferode gegen die Abwicklung ihres profitablen Werkes mit einem Hungerstreik protestierten und vor der Treuhandanstalt in Berlin demonstrierten, da wurde mit allen politischen und polizeilichen Mitteln, u.a. mit Agente Provocateurs, versucht, die damals schnell anwachsende Organisation des Widerstands gegen die Abwicklung von DDR-Betrieben zu zerschlagen. Der für die Bergbaubetriebe zuständige Treuhandmanager Klaus Schucht erklärte dazu im Spiegel: „Wenn man den Widerstand in Bischofferode nicht bricht, wie will man dann überhaupt noch Veränderungen in der Arbeitswelt durchsetzen?“

Vom DDR-Dramatiker Heiner Müller stammt die Einschätzung: „Erst mit der Wiedervereinigung ist wieder Klassenkampf in Deutschland möglich.“ Aber die diesbezüglichen Ansätze im Osten wurden schnell im Keim erstickt, obwohl sie durchaus von Arbeitern im Westen unterstützt wurden. Dafür wurde auf der anderen Seite der Klassenkampf von oben um so massiver forciert – bis hin zu rassistischen Argumentationen (von Sarrazin) und der Charakterisierung von „Ostdeutschen“ als kommunistisch debilisiert, tendenziell neonazistisch bzw. ausländerfeindlich verbrettert und eigentlich sowieso unbrauchbar. Auch dies erinnert an die in „Reservaten“ abgedrängten Indianer. Das begann schon gleich nach dem Zusammenbruch des Sozialismus, der im übrigen nicht an der „Unfreiheit“, sondern im Gegenteil, an der zu großen Freiheit – im Produktionsbereich nämlich – zugrunde ging. Da empfing ein Treuhandmanager eine Gruppe von Betriebsräten in seinem Büro – und hatte die Beine auf dem Schreibtisch. Auf ihr Erstaunen hin erklärte er: „Ja, das kennt ihr noch nicht. Das ist jetzt der neue – amerikanische – Stil.“ Als er zurückgeduzt wurde, verbat er sich dies jedoch aufs Schärfste. Ein andern Mal meinte ein Treuhandmanager aus dem Bereich Elektrobetriebe zu einem Kollegen aus dem Bereich Chemiebetriebe – auf einer Betriebsrätekonferenz in Berlin: „Ich muß unbedingt mal wieder Ostweiber beschlafen!“

So viel läßt sich vielleicht abschließend sagen: Die Integration der Ostler, die inzwischen von weit hinter dem Ural kommen, hat in der hiesigen Wirtschaft zu immer demütigerenden Arbeitsverhältnissen geführt. Für die nicht in den Vorruhestand entlassenen wurde ein gigantisches Umschulungs-Werk im Osten aufgebaut, dass sich dann auch über den Westen ausdehnte. Der Regisseur Harun Farocki hat mehrere Jahre diese deutsch-deutsche Reeducation-Maßnahme begleitet – und daraus drei aufklärerische Filme: „Leben BRD“ (1990), „Die Umschulung“ (1995) und „Die Bewerbung“ (1997) gemacht. In diesen Bildungszentren wird den Teilnehmern u.a. beigebracht, wie man sich richtig bewirbt. „Sie müssen lernen, sich besser zu verkaufen!“ Es sind videogestützte Auftritts-Schulungen, in denen das wirkliche Leben geübt werden soll – für eine neue Gesellschaft, die laut Harun Farocki vollständig auf ihr Abbild hin organisiert ist. „Angst haben alle“, sagt einer der Ausbilder in dem Film „Umschulung“. Der vom Arbeitsamt bezahlte Kursus dient denn auch zur Bekämpfung dieser Existenzangst, die inzwischen einschließlich der Umschulungskurse ganz Westdeutschland erreicht hat. Forciert wird sie noch laufend durch Kündigungen aus den nichtigsten Anlässen: Eine Supermarktkassiererin, weil sie drei Pfandbons nicht abgerechnet hat, eine Altenpflegerin, weil sie angeblich sechs übrig gebliebene Maultaschen aß und ein Arbeiter, weil er einige Pappen als Umzugskartons für seine Tochter mitnahm. Diese von deutschen Arbeitsgerichten juristisch abgesegneten Entlassungen zeigen, auf welchem Niveau und von wem die Klassenkämpfe seit der Wiedervereinigung geführt werden. Immerhin, sie werden geführt – könnte man vielleicht zynisch gestimmt sagen, oder mit den Worten von Warren Buffett: „Es ist Klassenkampf und meine Klasse gewinnt…“ Ähnlich bezeichnete kürzlich der ehemalige Moskau-Korrespondent der österreichischen Zeitung „Volksstimme“ die Transformationsstrategie von Jegor Timurowitsch Gaidar als „Konzentrierten Klassenkampf von oben“ – in einer Replik auf den Gaidar-Nachruf des derzeitigen taz-Moskau-Korrspondenten K.H.Donath. (1)

——————————————————————————————-

(1) Jegor und sein Trupp

Die tageszeitung in Gestalt ihres Moskau-Korrespondenten Helge Donath stand bei der publizistischen Umzingelung des russischen Parlamentsgebäudes im Oktober 1993 mit an vorderster Front. Als schließlich das Weiße Haus an der Moskwa von Jelzin-loyalen Spezialeinheiten zusammengeschossen wurde, befanden sich die Linksalternativen unter den ersten Gratulanten. 16 Jahre später läßt Donath anläßlich des Ablebens des damaligen Chef-Schocktherapeuten Jegor Gaidar seiner Genugtuung über die blutige Niederschlagung des russischen Parlamentarismus noch einmal freien Lauf. Das liest sich dann so: »Im Herbst 1993, als die Reaktion zum bewaffneten Staatsstreich aufrief, appellierte er an die Moskauer, die junge Demokratie zu verteidigen. Zehntausende folgten dem Ruf.«

Der Oberste Sowjet der Russischen Föderation war von Präsident Jelzin staatsstreichartig aufgelöst worden, weil dieses Machtorgan die kriminellen Privatisierungsmethoden nicht durchzuwinken bereit war. Die an der Basis geäußerte soziale Unzufriedenheit fand ihre Widerspiegelung in der Volksvertretung – ein für die repräsentative Demokratie eher unüblicher Vorgang. Das erklärt wohl auch, weshalb der taz-Korrespondent die Verteidigung der Demokratie im Zusammenspiel von Parlament und Straße als »bewaffneten Staatsstreich« und Jelzins bewaffneten Staatsstreich als »Verteidigung der Demokratie« deutet. Die Zehntausenden, die Jegor Gaidar zusammengetrommelt haben soll, sind, wenn überhaupt in dieser Zahl, erst dann auf den Roten Platz geströmt, als die Erhebung zur Verteidigung des Parlaments, an der einige hunderttausend Menschen beteiligt waren, vor der Fernsehstation Ostankino ein blutiges Ende gefunden hatte. Was Gaidars Gefolgschaft unter Demokratie verstand, läßt sich in einem kurzen Satz zusammenfassen: Keine Macht dem Parlament!

Der am Mittwoch im Alter von 53 Jahren verschiedene Kurzzeit-Ministerpräsident Jegor Timurowitsch Gaidar wird wohl als einer der meistgehaßten Politiker in die russische Geschichte eingehen. Sein praktisches Wirken war kurz und verheerend. Die von ihm verfolgte Strategie zur Transformation der sozialistischen Plan- in die kapitalistische Marktwirtschaft lautete kurz und bündig: Konzentrierter Klassenkampf von oben. Die schockartige Durchführung der Reformen, das heißt des kapitalistischen Eigentumsumsturzes verfolgte nicht zuletzt den Zweck, den zu erwartenden sozialen Widerstand präventiv zu lähmen. Die soziale Enteignung der Volksmassen erfolgte über Nacht. Die Furie des Kriegskapitalismus fegte über das Land. Jegor Timurowitsch war in seinem Element.

Das hätte man dem dicklichen, eher gutmütig wirkenden Ex-Wirtschaftsredakteur der Prawda gar nicht zugetraut. Bei seiner Familiengeschichte schon gar nicht. Der Großvater Arkadi Gaidar, war der Autor von »Timur und sein Trupp«, das Hohelied auf eine sozial engagierte Jugendbewegung. Der Enkel, Timurs Sohn, gab sich bereits ganz und gar dem asozialen Engagement hin. In der Geschichte der Gaidars widerspiegelte sich die Geschichte von Aufstieg und Untergang der Sowjetgesellschaft.

Obwohl sich Gaidar gerne als Kritiker des oligarchischen Charakters des russischen Kapitalismus aufspielte, waren es Jegor und sein Trupp (Tschubais, Nemzow usw.), welche die Grundlage dafür schufen. Die Schocktherapie bedurfte eines Eigentumsputsches, dessen logistische Basis das Geflecht aus realsozialistischer Bürokratie und Schattenwirtschaft war. Die Genesis des russischen Kapitalismus lag somit in den verselbständigten Deformationen des Realsozialismus. Als Gaidar später die staatsbürokratischen Deformationen des russischen Kapitalismusmodells beklagte, ignorierte er, daß die Schocktherapie gar keine andere Entwicklung zuließ. Etatismus und Deregulierung bildeten eine seltsame Kombination. Die Staatsbürokratie begann, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Erst Putin hat der Privatisierung der Staatsmacht Einhalt geboten. Sein Verdienst besteht darin, die Verbindung von Etatismus und Deregulierung zugunsten einer Refundierung der Staatlichkeit aufgelöst zu haben.

Der Tenor der westlichen Nachrufe áuf den verblichenen »Chefreformer« läuft darauf hinaus, daß »ohne die Leistung des Teams von Gaidar, die Freigabe der Preise und die konsequente Privatisierung vieler Staatsbetriebe« (Financial Times Deutschland) Rußlands späterer Aufstieg nicht möglich gewesen wäre. Tatsache ist, daß die von Gaidar verfolgte Strategie die einzig richtige im neoliberal-ordnungspolitischen Sinn gewesen ist. Vom Standpunkt gesellschaftlicher Rationalität aus gesehen, gibt es dazu, wie das chinesische Modell zeigt, sehr wohl Alternativen.

In dieser Situation beschäftigte ein Teil der Kulturwissenschaft sich mit dem Phänomen „Tod“, auch mir lag dieses herbstliche Thema – „Suizialismus“ – nicht fern:

„Jedes Herz ist eine Zeitbombe“ (Türkisches Rekrutenlied)

Man sagt, dass wir – in den modernen Gesellschaften – den Tod immer mehr aus unserem Leben verdrängen. Die Alten und Kranken sterben nicht mehr zu Hause im Kreis ihrer Angehörigen, sondern in Krankenhäusern, Siechenheimen und Hospizen. Es wird immer mehr Geld ausgegeben, um jung und schön auszusehen. Und die Gentechnik kommt regelmäßig mit der Frohbotschaft, sie befände sich kurz vor der Entwicklung lebensverlängernder Maßnahmen, sogar die Unsterblichkeit steht schon auf ihrer Agenda. Wahr ist, dass die Lebenserwartung kontinuierlich steigt – wenn auch bloß in statistischer Hinsicht.

Auf der Jahrestagung des Berliner Zentrums für Literatur- und Kulturforschung (ZfL) ging es gerade um „Das Leben vom Tode her“. Mit Referaten und Diskussionen „zur Religions-, Wissenschafts- und Kulturgeschichte einer Grenzbestimmung“. Den Anfang machte der Wiener Philosoph Thomas Macho, beginnend mit einem Gedanken von Martin Heidegger: Im Vorlaufen zum Tod liegt die Bedingung zum Sein – d.h. zwischen der Freiheit zum Tod und der Angst vor ihm. Dieser „Vorlauf“ ist laut Macho zur Struktur unseres Lebens geworden. Als Heidegger den Begriff aufnahm, im Ersten Weltkrieg, kreierte Erich Ludendorff die „Feuerwalze“, die wirklich aus einem Vorlaufen bestand – nämlich der Infanterie, die dicht hinter dem Sperrfeuer der Artillerie vorstieß. Die meisten Soldaten liefen dabei tatsächlich in den Tod. Dieser war so massenhaft, dass Sigmund Freud 1920 die Annahme eines „Todestriebs“ wagte. Mit einem solchen Biologismus wollte Macho sich jedoch nicht befassen. „Der Tod ist heute kein Schicksal mehr, sondern etwas, das wir gestalten müssen“. Aus der Sorge um sich sei eine Nötigung geworden, den eigenen Tod quasi zu planen.

Dabei helfen einem z.B. die vielen „Lebenserwartungsrechner“ im Internet (u.a. von der Allianz-Versicherung): Man gibt ein paar Daten von sich ein und bekommt dann mitgeteilt, wann man in etwa mit seinem Tod zu rechnen hat. Auch „die Beerdigungsunternehmen appellieren an die planerische Kompetenz der zukünftigen Toten“ – die wir sein werden. Das gilt selbst für den Staat, der uns mit Plakaten auffordert, z.B. einen „Organspenderpaß“ zu bestellen. Wir sind damit auch Rechtssubjekte unseres Todes geworden. Aus der „Todesgrenze“ wurde inzwischen allerdings eine „Zone“, in der man allerhand lebensverlängernde Maßnahmen ergreifen kann – vom Herzschrittmacher über die Dialyse bis zur Eisernen Lunge, in der man jedoch auch das Leben selbst beenden kann. Dafür gibt es gegen Bezahlung – z.B. in der Schweiz – die „Sterbehilfe“ (früher „Lebensmüden-Fürsorge“ genannt) – mit einer immer ausgetüftelteren Suizid-Technik: Der Sterbewillige braucht bloß noch auf einen Knopf zu drücken, während der „Suizid-Manager“ so lange rausgeht – und dann ist es auch schon aus.

Zum Beleg seiner These, dass „die temporale Struktur des Vorlaufs in eine kulturelle Praxis übersetzt wird“, erwähnte Macho eine Reihe von Künstler (u.a. Arnulf Rainer), die sich ihren Tod vorstellten sowie die „Krebs-Literatur“, die gerade Konjunktur habe. Wenn uns die Arbeit am eigenen Tod aufgegeben ist, dann bilden diese Künstler und Schriftsteller dabei die Avantgarde. Dazu gehören aber auch die Models (früher Mannequins genannt) – mit ihrer kurzen Laufzeit und ihrer Magersucht: „Ist in ihnen nicht schon der Vorlauf präsent?“

Auch beim „Freitod“ gibt es kulturell unterschiedliche Formen: In Frankreich als anklagender Selbstmord (France Telecom), in den USA als bewaffneter Amoklauf, in der ehemaligen Sowjetunion als inneres Verbrennen – durch Alkohol und in einigen islamischen Ländern als Selbstmordattentat mit Dynamit. In den letzteren gibt es so gut wie keine „normalen“ Selbstmorde. Diese kommen in einem Ländervergleich am Häufigsten in Litauen, Weißrussland und Russland vor. Ferner gibt es noch Unterschiede zwischen den Selbstmorden von Frauen und Männern: Hierzulande bevorzugen Männer die „harten Methoden“ (Aufhängen, vor den Zug werfen z.B.) und Frauen die „weichen“ (mit Tabletten oder Gas z.B.). Für den Selbstmord gibt es drei Gründe: Depressionen, eine Angleichung des Organischen ans Anorganische und die Verzweiflung. Macho meint, dass es auch einen vernünftigen Grund zum Selbstmord geben kann.

So einer wurde zu Zeiten des Kalten Krieges und der globalen Medialisierung immer wieder in Form der „Selbstverbrennung“ praktiziert – angefangen mit dem vietnamesischen Mönch Thich Quang Duc – aus Protest gegen die Vietnampolitik der Amerikaner 1963 in Hué.

1968 verbrannte sich in Warschau der ehemalige Partisan der Heimatarmee Ryszard Siwiec – aus Protest gegen die antisemitische Kampagne der polnischen Kommunisten, aber auch gegen den Einmarsch der Roten Armee in Prag. Im Januar 1969 verbrannte sich aus diesem Grund auch der Student Jan Pallach in Prag, im Februar tat es ihm als „Fackel Nr.2“ der Student Jan Zajic nach. 1976 verbrannte sich in Zeitz der Pfarrer Oskar Brüsewitz – aus Protest gegen den Kommunismus. 1980 verbrannte sich in Krakau Walery Badylak – der Wahrheit über Katyn wegen.

Das Ende des Sozialismus im Ostblock veränderte den Charakter der Selbstverbrennung abrupt: Seitdem sind sie die meisten „privat“ motiviert, gleichwohl sie ein (letzter) Protest sind.

2003 verbrannte sich der Roma Lata Aradinovic in Syke, weil seine Familie abgeschoben werden sollte. Im selben Jahr verbrannten sich auch zwei tschechische Studenten. Kurz zuvor hatten sich bereits drei andere mit Benzin übergossen und angezündet. Damit hatten sich in den ersten vier Monaten des Jahres 2003 bereits so viele junge Tschechen verbrannt wie zwischen 1996 und 2002. Als Grund nehmen die Psychologen „Unzufriedenheit mit den Zuständen in Tschechien“ an. 1995 zündete sich der in die USA emigrierte ehemalige polnische Förster Zbigniew K. aus Augustow in Manhattan – in den Räumen des Roten Kreuzes – an. Viele Mitglieder seiner Gemeinde, die der Arbeit wegen nach Amerika auswanderten, kämen „in Metallsärgen zurück“, meinte der Pfarrer in Augustow. Und bis heute hält die Selbstmordwelle indischer Kleinbauern an, denen man das Baumwoll-Saatgut von Monsanto aufzwang und die dadurch in den Ruin getrieben wurden.

Seit dem Massenselbstmord einer US-Sekte in Guayana (Jonestown) 1978 gibt es auch eine steigende Zahl von religiös begründeten Selbsttötungen: 82 Sonnentempler in der Schweiz, 1000 Anhänger einer Sekte in Uganda, 8 Sektenmitglieder in Indien, 7 in Japan, 5 in China usw. Darüberhinaus mehren sich die Selbstverbrennungen von islamischen Radikalen: PKK-Anhänger nach der Verhaftung von Öcalan, Volksmujaheddin aus Protest gegen die Teheraner Regierung usw.. Und inzwischen vergeht kein Tag, an dem nicht mindestens ein islamischer Selbstmörder sich selbst und andere mit einer Autobombe in die Luft sprengt. Im Juli 2005 waren es an zwei Tagen allein im Irak 15. Die bürgerliche Wissenschaft im Westen reagiert darauf mit fast ebenso vielen „Psychogrammen der Täter“. Während CIA und Mossad diese „Welle“ für sich nutzen, wie Mike Davis gerade in einer Geschichte der „Autobombe“ nachwies. Was das für die neue, nachwendische „Nato-Verteidigungsdoktrin“ bedeutet, erläuterte uns 1998 ein Bundeswehr-Major auf der Bonner Hardthöhe: „Die ist nicht mehr nach Rußland hin angelegt, die russischen Soldaten haben inzwischen die selbe Einstellung zum Krieg wir wir auch – sie wollen nicht sterben! Außerdem ist die Stationierung von Atomwaffen in Ungarn und Polen z.B. so gut wie gesichert, es geht eigentlich nur noch darum, wie viel wir dafür zahlen müssen. Ganz anders sieht es jedoch bei den Arabern aus, mit dem Islam. Deswegen verläuft die neue Nato-Verteidigungslinie jetzt auch“ – Ratsch zog er hinter sich eine neue Landkarte auf – „etwa hier: zwischen Marokko und Afghanistan“.

Aber anderswo – in Korea z.B. – hat die Selbstverbrennung noch eine viel längere Tradition: Dort verbrannte sich 2002 ein Gewerkschaftsführer, nachdem sein Tarifabschluß mit Unternehmen der Stahlindustrie von den Arbeitern kritisiert worden war. Und jüngst verbrannte sich ein Tiermediziner – um die durch die Fälschungen des „Klonforschers“ Hwang Woo Suk diskreditierte Gentechnik wieder zu rehabilitieren. Einer der bekanntesten koreanischen Schriftsteller Ko Un erzählt: Einen Bruch in seinem Leben gab es zur Zeit der Militärdiktatur unter Park Chung Hee. Er bezeichnet die öffentliche Selbstverbrennung des Textilarbeiters Chon Tae Il im November 1970 in Seoul als sein einschneidendstes Erlebnis, das ihn aus seinen damaligen Selbstzweifeln aufgeschreckt habe. Chon hatte sich aus Protest gegen die Verhinderung eines Arbeitsgesetztes durch die Regierung selbst angezündet. „Ich sah auf mich selbst zurück, wer ich bin,“ sagt Ko heute. Danach habe eine Schaffensphase eingesetzt, die vor allem durch ein politisch engagiertes, realistisches Schreiben gekennzeichnet sei.

Unerwähnt sind hier all die namenlosen Menschen geblieben, die sich in den letzten Jahrzehnten in äußerster Bedrängnis vor einem Gericht, auf einem Marktplatz, in einem Finanzamt selbst verbrannten. Alle zusammen bilden sie bereits eine große Fluchtbewegung – aus der Welt. Manchmal hinterlassen sie einen Brief, in dem sie versichern, dass sie nicht verrückt sind.

Aus der Lektüre einer Berliner Fabrikgeschichte ergab sich die Abschweifung: Fromms und Fromme – gibt es da vielleicht einen Zusammenhang?

Die Religion fundiert die Moral und festigt bzw. überwacht sie bei den Gläubigen, wobei der Grad ihrer Frömmigkeit mit der Strenge ihrer Moral identisch ist. Es waren dann die Romantiker, namentlich Novalis und Friedrich Schlegel, die darangingen, „die Religion in Ästhetik“ zu verwandeln – und dabei gehörig zu erotisieren. Dabei kam es zu Rückfällen – in frommes Christentum, was nicht nur die Romantikerinnen erstaunte, Schelling rügte: „Reden von Religion als einer Frauen/ Die man nur dürft durch Schleier schauen/ Um nicht zu empfinden sinnlich Brunst,/Machen darum viel Wörterdunst…“

Auch heute wird von vielen Frommen noch Geschlechtsverkehr, der nicht dem Erzeugen von Nachkommen sondern der puren Lust dient, sowie Verhütungsmittel und Abtreibung als eine der größten Sünden begriffen – u.U. schlimmer als die unternehmerische Ausbeutung von Arbeitern, als Kriege und Kolonisierung. Dabei gibt es seit Beginn des Ersten Weltkriegs ein Verhütungsmittel, dass sich „Fromms“ nennt. Die von dem jüdischen Russen Julius Fromm in Berlin produzierten Gummikondome, noch in den Sechzigerjahren von Jugendlichen, wenn sie sich untereinander aufklärten, „Frommse“ oder „Frömmser“ genannt, waren ebenso wie die „Systemphilosophien“ der Romantiker geeignet, fromme Sexualfeindlichkeit und hemmungslose Sexuallust gewissermaßen unter einen Hut zu bringen. Daraufhin setzte sich gerade diese Präservativmarke derart im Volk und in der Sexualfolklore durch, dass sie – ähnlich wie die Marke „Tempo“ bei den Papiertaschentüchern – bald als Name für Kondome überhaupt galt.

Diese wurden spätestens mit der Ausbreitung von Aids in den Achtzigerjahren zu einer ebenso normalen wie notwendigen Ausrüstung für Urlaube,Parties, ja selbst Flugreisen: „Machs Mit!“ lautet dafür der sozusagen offizielle Werbeslogan. Die Regierungen verteilten kostenlos Präservative an Jugendliche, ebenso die Berliner Verkehrsbetriebe vor Beginn sogenannter „Love-Parades“. Und im Sexualaufklärungsunterricht zeigte man den Schülern, wie man sie benutzt. Dänische Aufklärer prophezeiten bereits 1989, dass die kommenden Generationen derart daran gewöhnt sein werden, Geschlechtsverkehr nur noch mit Kondom zu praktizieren, dass sie es ohne bald gar nicht mehr können. Auf diese Weise ersetzt der Fromms dann vollends die Frömmigkeit. Schon als sie auf den Markt kamen, war genau das von der damals selbst noch frommen Obrigkeit befürchtet worden: Erst 1928 wurde es dem Unternehmer erlaubt, in Berlin Kondom-Automaten aufzustellen. Die Werbung dafür mußte lauten: „Männer, schützt eure Gesundheit“. In ihrem Buch über die Firma schreiben Sontheimer/Aly: „Jede Reklame, die auf Liebeslust und Verhütung abzielte, wurde vom Justizminister Gustav Radbruch untersagt“. Der Zentrumsabgeordnete Martin Fassbender warnte im Preußischen Landtag, die Jugend werde so „auf Schritt und Tritt mit erotischen Reizen“ überflutet.

„Hygiene war sicher ein Anliegen des Unternehmers Julius Fromm. Sie war aber auch sein wirkungsmächtiger Verschleierungstrick“. Göring zwang ihn dann, die Firma billig an seine Patentante, die Baronin von Epenstein, zu verkaufen. Fromm flüchtete 1938 nach London, wo er kurz nach Kriegsende starb. Der Spiegel schreibt idiotischerweise: „Er hatte gewissermaßen das Glück, nicht mehr erleben zu müssen, wie die DDR sich die Fabriken im Osten Berlins aneignete, Fromm eine ‚arbeiterfeindliche Einstellung‘ unterstellte und den Besitz als ‚Vermögen von Kriegsverbrechern und Naziaktivisten‘ konfiszierte.“ So viel ist daran richtig: Sie gaben die zerbombten Fabriken, die inzwischen den Erben von Görings Patentante gehörten, nicht an Fromm zurück, der zum Zeitpunkt ihrer Verstaatlichung auch gar nicht mehr lebte. Seine Nachkommen verkauften wenig später den Namen „Fromms“ an die „Hanseatischen Gummiwarenwerken“ in Bremen, die dann von der Firma „Mapa“ in Zeven übernommen wurden.

Dort kreierte man das erste feuchtbeschichtete Kondom: „Fromms FF“. Was die Verkaufszahlen angeht, seien die Fromms inzwischen jedoch auf den zweiten Platz gerutscht, sagt die Pressesprecherin. Platz eins nehme heute das Modell „Billy Boy“ ein, „ein jugendliches Produkt, das mit Farben, Noppen und Aromen“ spiele.

Halten wir fest: So wie die Glühbirne laut Ernst Bloch einst mehr zur Aufklärung beigetragen hat als etwa Voltaire, hat auch der Fromms mehr für die Zurückdrängung des Keuschheitsideals der Frommen getan als alle Sexualaufklärer zusammen.

Und nun gibt es sogar „Fromms für Glühbirnen“ – vom „Lichtpapst“ Ingo Maurer, „Euro-Condom“ auch genannt: Man kann damit klare Birnen zu matten machen, deren Verkauf inzwischen verboten wurde – nicht aus inneren religiösen, sondern aus äußeren ökologischen Gründen.