Der Prinzessinengarten am Moritzplatz in Kreuzberg

„Der Garten, das war das Einzige, was mich vor dem Verrücktwerden

bewahrt hat. (Ludvik Vaculik über die Zeit nach 1968; ähnlich äußerten

sich auch Bohumil Hrabal, Vaclav Havel und Pavel Kohut)

Der Prinzessinnengarten – ein sozialökonomisches und – ökologisches sowie auch künstlerisches „Projekt“ – hat sich in kurzer Zeit zu einem für viele wichtigen Treffpunkt entwickelt. Die Gartengründer verstehen sich weniger als Gärtner, denn als Kuratoren („curare“ – sich um etwas sorgen). Robert Shaw war oder ist Filmemacher und Marco Clausen Historiker. Ersterer lebte zuvor auf Kuba und begeisterte sich dort für die aus der Not geborenen „Stadtgärten“, letzterer arbeitete u.a. in der Gastronomie. 2008 gründeten sie eine gemeinnützige Firma: die „Nomadisch Grün gGmbH“. Durch Vermittlung des Bezirksbürgermeisters und der Firma „Modulor“, die ein „Kreativ-Kaufhaus“ am Moritzplatz errrichtet, gelang es ihnen, vom Liegenschaftsfonds der Stadt für 2300 Euro monatlich den ehemaligen Flohmarkt, der inzwischen einen dichten Bestand an dünnen Robinien aufwies, zu mieten – und daraus ihren „Prinzessinnengarten“ zu machen, der wenig später prompt für den „Utopia-Award“ nominiert wurde.

Ihr Ansinnen hefteten sie zunächst mit Zetteln an den Zaun. In einer Anzeige in der „Zitty“ riefen sie sodann dazu auf, ihnen beim Entmüllen der „6000 Quadratmeter Brachfläche“ zu helfen: „Es kamen über 100 Leute. Ein Dixi-Klo war das einzige, was wir bis dahin hatten.“

Dieser für die Initiatoren selbst überraschende Beginn stand einem nomadischen Projekt bereits gut an, geht es dabei doch nicht um die bienenfleißige Konstruktion eines Seins, sondern darum, ein Werden zu schaffen – d.h. aufzubrechen. „Es kommen immer neue Mitmacher vorbei,

tun was, klinken sich in das Projekt ein. Im August 2009 wurden die ersten Beete aufgebaut, dann haben wir angefangen zu kochen und eigenes

Gemüse zu verkaufen.“

Es wurde eine Kooperation mit der Eberswalder „Hochschule für nachhaltige Entwicklung“ vereinbart. Es kam die Stadtplaner-Gruppe „Urbanophil“ und zeigte im Garten Filme über Stadtgärten in den USA und Südafrika.

Das Kunststück besteht neben Empathie für das Vegetabile darin, solche „Projekte“ so offen wie möglich aber dennoch umschlossen (wie eine Blase oder ein Zellkörper) zu halten.

Als nächstes kam ein Imker und stellte sechs Bienenstöcke im „Prinzessinnengarten“ auf. Inzwischen sind es vier Imker, die das Projekt nutzen und von denen die anderen profitieren, vor allem die Pflanzen. Es kam die dänische Künstlerin Åsa Sonjasdotter, die mit Kartoffeln arbeitet. Sie initiierte ein nomadisches Kartoffelfeld mit den unterschiedlichsten Sorten, mittels derer sie die Geschichte dieser Kulturpflanze gewissermaßen nachvollziehbar machte: „The order of the potatoes“. Deren einzelne Kapitel bestehen aus jeweils fünf Pflanzen und einem Schild mit den nötigen Erklärungen. Diese „Ordnung“ endete erst einmal mit der Ente und einem „Kartoffelfest“ am 25. September. Da Åsa Sonjasdotter auch noch Kartoffelfelder u.a. in Norwegen, Rumänien und Kalifornien bestellt, also viel unterwegs ist, arbeitet sie hier mit Benner Markus zusammen, der einen Master in „Pflanzenbauwissenschaften“

Das eigentlich „Nomadische“ am Prinzessinnengarten sind die Pflanzen, die in Kisten, Kästen und Säcken wachsen. Man könnte sie also bei großer

Kälte ins Warme holen oder der Sonne hinterhertragen – vorausgesetzt, sie wollen das. Ihre Behälter spendeten Firmen, u.a. die „Märkisch Landbrot GmbH“, ein Kompostierbetrieb gab kostenlos Erde ab, ein Gärtner kam mit einer Schubkarre und Spaten an. Leute aus der Nachbarschaft brachten Pflanzen vorbei, kamen wieder und brachten ihre Kinder mit. Shaw und Clausen schätzen, dass es mittlerweile etwa 500 Leute sind, die zwischen ‚regelmäßig‘ und ‚auf eine Stunde‘ vorbeikommen. Natürlich passieren bei diesem weitgehend selbstbestimmten Engagement viele Mißverständnissen: Es kommt zum Einpflanzen von hybriden oder von stark mit Insektiziten behandelten Pflanzen oder zum vorzeitigen Abernten

ganzer Möhrenbeete. Aber, so meint Shaw, „gemeinschaftlich gemachte Fehler sind gute Fehler. Es gibt Profis, die laufen hier rum und entdecken laufend Fehler – hier Stickstoffmangel, da zu früh Gepflanztes…“

Donnerstag ist „Gartenarbeitstag“ – so etwas wie ein Plenum, auf dem ungefähr festgelegt wird, wer was macht. Clausen nennt es einen allwöchentlichen „Versuch, den guten Willen zu kanalisieren.“ Erwartungsgemäß beteiligen sich viel mehr Frauen als Männer an dem Projekt, wobei letztere auch noch lieber reden als mitarbeiten. „Gerade die türkischen Frauen sind sehr an Gartenarbeit interessiert,“ hat Shaw festgestellt. Zum fast schon festen Stamm gehört Eugenia, die einst ein Kulturhaus in Sibirien leitete und große Gartenkenntnisse mitbrachte, sie wird als „Quasi Gründungsmitglied“ bezeichnet, ebenso der Staudengärtner Mathias. Wichtig ist aber auch der Bioladen von Hassan Kurtulan gleich um die Ecke, der sich bemüht, immer mehr Lebensmittel aus nächster Nähe zu beziehen, sein Geschäft deswegen „Brandenburger Landwaren“ nennt – und dazu über eine ganzheitliche „Lebensphilosophie“ verfügt.

In diesem „Laiengarten“ ist der Übergang vom Besucher und Flaneur zu einem Mitgärtner, auf den man sowie auch einige Pflanzen sich verlassen

können, fließend. Regelmäßig kommen Lehrer aus den umliegenden Kreuzberger Schulen vorbei – erst mit ihrer Schulklasse, und dann noch regelmäßiger mit ihren Kollegen. Vor acht Wochen standen plötzlich acht englische Künstler im Garten. Die Gruppe nannte sich „Pale Blue Door“

und lebt – davon und dadurch, dass sie nomadisch durch die Lande zieht, sich irgendwo aus Holzabfällen und ähnlichem ein Pfahlhüttendorf baut

und dann auf ihrem kleinen Dorfplatz abends ambitionierte Menüs anbietet – für etwa 25 Leute jeweils. So geschah es dann auch im „Prinzessinnengarten“ für einige Wochen. Derzeit sind sie auf dem Weg nach Lateinamerika, sie wollen jedoch wieder in den Garten am Moritzplatz zurückkommen. Dieser ist bis dahin aber vielleicht schon weitergezogen – weil es z.B. dem Liegenschaftsamt gelungen ist, das Grundstück an einen Investor mit Bauplänen zu verkaufen. Desungeachtet wird im Garten derzeit am Ausbau einer Containerküche gearbeitet, um mehr eigenes Gemüse und Obst verarbeiten zu können – eine Notwendigkeit, wenn die Pflanzen üppig gedeihen. Bis jetzt wurden in das Projekt insgesamt 100.000 Euro investiert.

Zum nomadischen Garten gehört das geförderte Jugendprojekt „Stadtsafari“, das gerade unter Anleitung des Architekten und Tischlers Martin Schwegmann an einem containergroßen „mobilen Jugendraum“ baut. Bei der Suche nach eventuell interessierten Jugendlichen half die „Street-University“ von Gio di Sera in der Naunynstraße. 2009 machten 50 Jugendliche mit, 2010 etwa 20, die „Junior-Guides“ unter ihnen werden bezahlt. Ihr „mobiler Jugendraum“ soll, so es genehmigt wird, im November zehn Tage vor dem Hebbeltheater aufgestellt werden – als Teil des Gastspiels einer Reihe von Pflanzen aus dem Prizessinnengarten im Rahmen der HAU-Veranstaltung „Zellen“. Es ist dies quasi ihr erster Ausflug – in künstliches Theaterlicht auch noch. Bisher spielte sich für sie alles stationär – am Moritzplatz – und unter freiem Himmel ab. Vielleicht gilt aber auch schon für diese involvierte Flora – was die beiden Gartenkuratoren Shaw und Clausen von sich behaupten: „Wir haben mittlerweile eine Kultur des Zulassens gelernt.“

Auf alle Fälle haben Gärtner und Pflanzen dies gemeinsam: „Jeder Garten ist auch ein Nachbarschaftsproblem bzw. -prozess? Für die Pflanzen heißt das – laut Shaw: „Was wächst am Besten neben wem und auf welchem Boden? Wir experimentieren da auch – mit Tabak, Chili und Amaranth z.B..“ Für die beteiligten Gärtner heißt das: „Man muß so einen Ort mit den Nachbarn gestalten, ohne deren Interessen geht das nicht, und die bringen

natürlich auch ihre Traditionen mit, die sie dann hier realisieren“ – umtopfen quasi. Clausen fügt hinzu: „Es gibt keinen Masterplan für das Projekt, das ist ein Lernprozeß. Außerdem gibt es sowieso immer mehr zu tun als man schafft – es bleibt ein Provisorium. Und wenn man den Garten im Kunstkontext, wie z.B. im Hebbeltheater, sieht, dann ist er so etwas wie eine soziale Plastik.“ Und die ist in dem Sinne nomadisch angelegt, dass sie „bodenunabhängig ist. Das Projekt könnte theoretisch auch auf Parkplätzen oder Sandflächen stattfinden, es braucht nur Licht und Wasser.“ Der derzeitige Wasserverbrauch des Prinzessinnengartens wird übrigens auf 13.000 Euro jährlich geschätzt. Zwar ist die Verdunstung wegen der luftdurchlässigen Behälter, in denen die Pflanzen wachsen, höher, als wenn sie auf dem Boden wurzeln würden, aber der Wasserverbrauch ließe sich dennoch erheblich reduzieren, wenn genügend Speicher für Regenwasser zur Verfügung stünden und die Bewässerung der Pflanzen mit speziellen Schläuchen erfolgen würde: „Das kommt alles noch“.

Das „Gemeinnützige“ sehen die Initiatoren darin, dass ihr Stadtgarten der „Belebung sozial schwacher Quartiere, der Sicherung der Lebensmittelversorgung, der Förderung von Biodiversität, der CO2-Reduktion, sowie der Verbesserung des Mikroklimas und der Verschönerung der Stadt“ dient. Auf ihrer Internetseite „prinzessinnengarten.net“ erfährt man darüberhinaus, dass das Projekt zusammen mit 13 anderen in einem Wettbewerb „Über Lebenskunst“ von der Kulturstiftung des Bundes und dem Haus der Kulturen der Welt ausgewählt wurde, um den „Prototypen für einen Ein-Quadratmeter großen Acker zu entwickeln, der die urbane Landwirtschaft zu den Menschen nach Hause bringen soll: auf den Balkon, das Fensterbrett, die Hauswand…“ Dieses Projekt 2011 – „wucherndes produktives Grün“ genannt – ist nach dem temporären Garten im Hebbeltheater ein weiterer Ableger des Prinzessinnengartens. Und dieser, so kann man sagen, fügt sich wieder ein in die in Kreuzberg und Neukölln bereits zu hunderten entstandenen „Bürgersteiggärten“. Dabei handelt es sich um die eigenmächtige Bepflanzung der Baumscheiben am Straßenrand. Inzwischen ist daraus ein geradezu Fourierscher Grün-Wettbewerb entstanden.

Pflanzenzelle

Vom 11. bis zum 21. November findet im Theater Hau 1 in Kreuzberg eine Veranstaltung statt:

ZELLEN. LIFE SCIENCE – URBAN FARMING

Dazu heißt in der Vorankündigung:

Zellen sind wieder in Mode. Nachdem das Humangenomprojekt zur großen Enttäuschung der jüngeren Wissenschaftsgeschichte wurde, hat nun die Epigenetik für eine Wende gesorgt. Informationen werden demnach nicht einfach vererbt, sie müssen auch aktiviert werden, und zwar durch so genannte Schalter, die durch Ernährung und andere Einflüsse steuerbar zu sein scheinen.

Damit wird nicht nur ein materielles Äquivalent zur Vorstellung von sozialen Einflüssen auf die Ausbildung des Individuums betont, sondern zugleich die Verantwortung für die jeweilige Entwicklung an die Einzelnen, die Eltern und insbesondere die werdende Mutter eines Kindes delegiert. Das sind Szenarien, die individualisieren, was gemeinschaftlich zu verantworten wäre. Es gibt aber auch erste Untersuchungen darüber, dass Viren bestimmte Gene übertragen können. Damit werden die überlieferten Vorstellungen von Vererbung erschüttert. Sind wir an das Ende eines bestimmten Modells von Leben geraten, von der Idee von Kontinuitäten der Entwicklung?

Zellen sind nicht nur kleine Kammern, sie werden auch als Fabrik vorgestellt, als Motoren des Wachstums und von Veränderung. Als Keimzelle ist die Zelle das Merkmal eines Anfangs im Kleinen, als Gefängniszelle überwachbarer Ort für Delinquenten. Vielleicht hat Arjun Appadurai Recht und vertebrale Systeme, wie sie die Nationalstaaten verkörpern, kämpfen augenblicklich wie die Dinosaurier um ihr Überleben, während zellulare Systeme wie das global organisierte Kapital, Terroristen, aber auch Graswurzelglobalisierung das Rennen machen.

Vielleicht aber wohnen wir einem viel größeren Paradigmenwechsel bei, dessen Schemen wir nur ahnen können. Die Kontrolle über zellulare Entwicklung auf dem biologischen Sektor jedenfalls lässt sich nur mit kritischer Distanz beschreiben. Welche Auswirkungen diese Stufe der Biopolitik auf das individuelle Leben hat, ist nicht vorhersehbar. Immer jedoch geht es in diesen Bereichen um Geld und Macht, um Wachstum, Fortschritt und Kontrolle, wie zuletzt in der Debatte um die Thesen Sarrazins deutlich wurde.

Einmal mehr zeigt sich, dass Theorien von Vererbung immer auch mit territorialen Interessen zusammenhängen. Eine Verbindung mit langer Tradition, die Hans-Jörg Rheinberger und Steffan Müller-Wille für die zeitliche Konvergenz von Kolonialpolitik und Darwins Vererbungslehre aufgezeigt haben. Das sind bedrohliche Szenarien und allerorten tun Menschen doch aktuell und lokal etwas anderes, nutzen die Idee von Wachstum in ihrem Sinne und organisieren zum Beispiel in Detroit massenweise urbanes Gemüsegärtnern – Urban Farming – , um auf den Brachen der Stadt, die eine Fläche von der Größe San Franciscos ausmachen, etwas gegen den dort grassierenden Hunger zu unternehmen.

Wir sind in Europa, und in Berlin gibt es ein solches Großprojekt noch nicht. Mit den „Prinzessinnengärten“ aber entstand auch hier ein Modell von gemeinschaftlich genutztem Stadtgarten, der ein nachbarschaftlicher Treffpunkt genauso ist wie ein Nutzgarten mit sozialem Charakter. Gemeinsam mit den Prinzessinnengärten verwandeln wir für zehn Tage unser großes Jugendstilhaus in einen Gemüsegarten, in dem gemeinsam gehegt und gepflegt, geerntet und gekocht werden kann.

Baumscheiben-Bepflanzung

Was die Initiatoren des Prinzessinnengartens zusammen mit etwa 500 Leuten auf 6000 Quadratmetern unternahmen, versuchten zur gleichen Zeit rund 6000 Menschen allein in Berlin auf jeweils 5 Quadratmetern – vor ihren Haustüren: Sie nahmen eine oder mehrere Baumscheiben dort in beschlag – indem sie sie gegen Hunde und Betrunkene einzäunten und mit Blumen oder Gemüse bepflanzten. Wie üblich versuchte der Staat zunächst, diese Eigenmächtigkeit zu unterbinden, d.h. zu verbieten, als er sie aber nicht aufhalten konnte, schwenkte er um – und unterstützt nun das massenhafte Bepflanzen der Baumscheiben.

Berlin gilt als eine „grüne Stadt“, so grün, dass neulich einige New Yorker Stadtplaner, die man mit dem Schiff von Tegel abgeholt hatte, in Mitte angekommen fragten: „Where is the city?“ Dieses „Grün“ ist nicht nur draußen sichtbar, auch drinnen – im Botanischen Garten, in Gärtnereinen, diversen Labors und Forschungseinrichtungen werden Pflanzen gezüchtet und erforscht. Zu fragen wäre, ob dies alles einem bestimmten „Milieu“ geschuldet ist.

Zu diesem Begriff findet am 11. und 12. November eine Tagung in Wien statt, wo es jedoch um ein ganz anderes Soziotop geht: um die biologische Milieu-Forschung dort selbst. Der Tagungstitel lautet: „Milieu-Biologie. Ein Wiener Denkstil?“ Dazu heißt es in der Vorankündigung:

Mit dem Konzept des „Denkstils“ beschrieb der polnische Mikrobiologe Ludwik Fleck 1935, wie wissenschaftliche Tatsachen aus Denkkollektiven, aus lang dauernden institutionellen, kulturellen und wissenspolitischen Konstellationen entstehen, die auch lokale Konturen haben können. Die Tagung wird Flecks Konzept auf einen besonderen Fall anwenden: „Die Biologie in Wien“ (Paul Kammerer 1925). Hat sich in der Geschichte des biologischen Wissens vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis in unsere Tage der besondere Denkstil einer Wiener Biologie entwickelt?

Erste Hypothese der Tagung ist, dass Theorien, Experimente und Praxisformen des „Milieus“ diesen Denkstil kennzeichnen. Seine Akteure scheint ein besonderes Geschick auszuzeichnen, zwischen Labor und Feldforschung Umgebungen einer dritten Art zu schaffen: lokale Binnenmilieus für Amphibien, Vögel, Einzeller. Das gilt besonders für die Biologische Versuchsanstalt, genannt „Vivarium“, im Wiener Prater, es gilt auch für die berühmten Biologen Karl von Frisch, Konrad Lorenz und andere. Durchlässigkeit aufs Milieu ist ein Strukturmoment, über das die Tagung einen lokalen Denkstil in der Biologie wissens- und kulturhistorisch situieren möchte.

Die Präferenz des Milieus, so die zweite Hypothese, betrifft auch die Theorie selbst: eine besondere Offenheit biologischen Denkens und Forschens auf ihre kulturellen, wissenschaftlichen, politischen Umgebungen. Kaum irgendwann ist eine Wissenschaft so eng mit Kunst, Musik, Tanz ihrer Zeit verwoben wie die Biologie zur Zeit der Wiener Moderne. Einer Gegenwart wie der unseren, die immer wieder auf den Abgrund, die „Entfremdung“ der Kultur von ihrer Wissenschaft stößt, dürfte schon das eine Herausforderung sein. Wie auf die Kultur, so ist dieser Denkstil auch durchlässig auf angrenzende Wissenschaften – Physik, Mathematik, Psychoanalyse, Philosophie. Oft bildet er darin ein Zug ins Systemische aus, von der „Allgemeinen Biologie“ (Max Kassowitz, Paul Kammerer) über die „Systembiologie“ (Paul Weiss, Ludwig Bertallanffy) bis in die biologische Philosophie Rupert Riedels.

Am historischen Horizont der Tagung stünde schließlich die Frage, ob sich Tendenzen eines Wiener Denkstils in der Biologie bis heute finden lassen? Gibt es in der „Forschungslandschaft“ Wiens, ihren akademischen und außerakademischen Institutionen, Spuren jenes Denkstils, den die Konferenz thematisieren möchte?

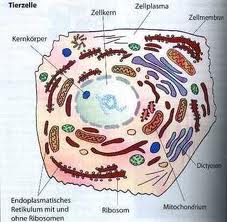

Tierzelle

Der südfranzösische Zoosystemiker Luis Bec hat die Biologie einmal definiert als den Versuch, transversale Beziehungen zu anderen Arten aufzunehmen.

Einige „Regeln“ aus seinem „Handbuch des kleinen Zoosystemikers“:

„1.6 Jeder Zoosystemiker hat, wie allgemein bekannt, geheime, zoologische Systeme zu entdecken und zu erforschen.

1.8 Zoosystemiker zu sein und es auch bleiben zu wollen, bedeutet also, daß man bereit sein muß, sein ganzes Leben umzuformen. Vom Phantasieleben erzeugte unterschwellige Zoologien lassen explikative mit implikativen Teilfragmenten der Forschung überschneiden.

1.9 Das setzt voraus, daß der auserkorene Gestalter über die nötigen Fähigkeiten verfügt, Zoosysteme und Morphogenesen auf der Basis von handwerklichen, phatasiebegabten, symbolischen, logischen, phantasmatischen, rationalen und methodologischen Aktivitäten aufzubauen.

1.10 überdies muß alles unternommen werden, um in den Augen der Mitmenschen das Erscheinungsbild eines durchschnittlichen und vernunftbegabten Menschen aufrechtzuerhalten.

2.1. Jeder Zoosystemiker, der auf sich hält, sollte – ohne viel Aufhebens – in Form einer fabulierenden Erkenntnislehre auf eine fiktive Zoosystemik hinwirken.

4.2. Er muß stillschweigend und gelassen hinnehmen, von den Wächtern über die ‚Eigenarten‘, den großen Vertretern des Wissens, den bedingungslosen Anhängern des Mythos vom Kunstschaffenden mit dem abgeschnittenen Ohr, von den sehr ehrenwerten Kunstkritikern und sogar von den Medizinstudenten im vierten Semester ausgebuht zu werden.

5.6 Er sollte mit der Fähigkeit begabt sein, Expeditionen in die vagen und konturlosen Zwischenreiche einer atopischen Zoogeographie vorzubereiten.

10.1 Das Paradigma der Tierhaftigkeit des Lebendigen ist das bevorzugte Interventionsgebiet des fortgeschrittenen Zoosystemikers.

10.2. Er muß der inneren Überzeugung sein, daß in der Wiedergabe des Lebendigen die Ganzheit in gedrängter Form dargestellt wird. Das Verhältnis des Menschen zum Tier ist im Verlauf seiner Geschichte nichts anderes als eine Gestaltung, eine dramatische Simulierung der Nichtübertragbarkeit.

10.5. Er muß sich ständig vergegenwärtigen, daß das Paradigma der Tierhaftigkeit insgesamt viel besser durch eine plurale Semantik bezeichnet oder dargestellt wird als durch die wissenschaftlichen Bestandteile einer objektiven Zoologie“. (Sorgues, 1985)