„Der ehemalige chinesische Bauer Wei Jingpeng lebt davon, dass er im Gelben Fluß Wasserleichen einsammelt – und sie an die Angehörigen verkauft, viele dieser Toten wurden ermordet“. (dpa)

Während die Männer immer erbitterter um Wasserrechte kämpfen, erfreuen sich die Frauen eher am feuchten Element. Dennoch sind 70% aller Wasserleichen Frauen.

Als „Wasserleiche“ bezeichnen die Esoteriker totes Wasser. Das von ihnen favorisierte Gegenteil nennen sie „Aqua Viva“. Claudia Basrawi, die demnächst in den Berliner Sophiensälen ein Theaterstück zum Thema aufführt, schreibt in ihrem Prospekt: „In dem Stück ‚Wasser‘ geht es um die Erscheinungsvielfalt des Wassers und um die Symbolik, die sich durch seine kulturgeschichtliche Bedeutung entwickelt hat und damit auch um seine ökologische Dimension.“ Die Autorin zitiert dazu aus Hartmut Böhmes „Kulturgeschichte des Wassers“: „Wer mit der Erscheinungsvielfalt des Wassers vertraut ist, wird leichter einräumen, dass jene Trennung von Subjekt und Objekt, wie sie für die neuzeitliche Wissenschaft kennzeichnend wurde, ein Irrweg ist, oder zumindest nur zur halben Wahrheit führt.“ Claudia Basrawi hat in diesem Sinne ebenfalls mit Wasser experimentiert:

„Im Jahre 2008 machte ich mich auf den Weg nach Marokko, um mit dem Berliner Künstler Christoph Keller, ein ‚Mad-Scientist‘ Projekt zu realisieren. Das französische Kulturinstitut hatte uns eingeladen. Es ging darum, mit einem Cloudbuster (engl. Wolkenbrecher) à la Wilhelm Reich, in einem Dorf im mittleren Atlas-Gebirge, Regen auszulösen. Die Menschen, die dort leben sind vertraut mit dem Wesen des Wassers. Das Land erlebt immer wieder sowohl längere Dürreperioden als auch heftige Unwetter, bei denen sich ausgetrocknete Flussbetten in reißende Ströme verwandeln. Riesige Staudammprojekte verhelfen lediglich einigen internationalen Großkonzernen zu enormen Gewinnen. Die Marokkaner kennen andere Wege in einer Dürreperiode Regen zu erzeugen. Dazu gehört auch das vorislamische Regengebet, bei dem die gesamte Bevölkerung des Landes für Wasser betet, und dabei die Kleidung von innen nach außen gewendet trägt. Eine Sache, an die man glauben muss, sagte uns ein Marokkaner, nur dann kann sie funktionieren. Unser Cloudbuster hat funktioniert. Es regnete mehrere Tage. Dann mussten wir unseren Versuch abbrechen, da es sowohl für die Bewohner des Dorfes, die uns bei diesem Experiment unterstützen, als auch für uns selbst zu nass wurde. Seither beschäftige ich mich mit dem Thema ‚Wasser‘.“

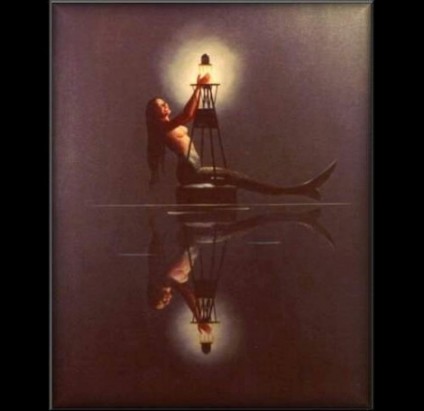

Unter „traumdeuter.ch“ findet sich die Bemerkung: „Wasser wird in der Traumdeutung üblicherweise als Symbol für alles Emotionale und Weibliche verstanden. Es ist eine geheimnisvolle Substanz, da es durch, über und um Dinge herum fließen kann.“ Es gibt dazu inzwischen eine ganze feministische „Wasser-Theorie“ – von der US-Anthropologin Elaine Morgan: Sie meint herausgefunden zu haben, dass es die Frauen waren, die nach Verlassen der Bäume erstmals Schutz vor ihren Feinden im Wasser suchten. Dort lernten sie den aufrechten Gang, die Schmackhaftigkeit der Meerestiere, bekamen eine glatte, unbehaarte Haut, veränderten sogar ihre weibliche Anatomie und wurden intelligent und verspielt. So wie im übrigen alle Säugetiere und Vögel, die wieder ins Wasser zurückgingen: Delphine, Otter und Pinguine beispielsweise. Während die Männer dagegen quasi auf dem Trockenen hocken blieben – und dabei jede Menge Jäger-Idiotismen ausbildeten. Elaine Morgans Studie endet jedoch versöhnlich: ‚Wir brauchen weiter nichts zu tun, als liebevoll die Arme auszubreiten und ihnen zu sagen: Kommt nur herein! Das Wasser ist herrlich'“! (1)

Astrologen haben gerade den ersten Planeten entdeckt, auf dem es möglicherweise Leben gibt. Sie tauften ihn provisorisch „Gliese 581g“. Er ist 20 Lichtjahre entfernt von der Erde, der schrecklich trockene „Tagesspiegel“ schreibt: „Dort könnte es flüssiges Wasser geben – und damit auch Leben.“

Auf unserem Planeten wird dagegen vielerorts das Wasser knapp – und damit immer teurer. Es bedeckt rund 2/3 der Erdoberfläche und auch unser Körper besteht zu etwa 2/3 aus Wasser – mit zunehmendem Alter wird es allerdings weniger. Mehrere Sachbücher befassen sich bereits mit den weltweiten Wasserproblemen:

2002 veröffentlichte die indische Umweltaktivistin Vandana Shiva ein Buch mit dem Titel „Wasserkriege“, das schon im selben Jahr auf Deutsch erschien – unter dem Titel „Der Kampf um das blaue Gold. Ursachen und Folgen der Wasserverknappung“.

In der Rosa-Luxemburg-Stiftung gründete sich 2006 ein monatlich tagendes „Wasserkolloquium“. Dieses gab 2008 eine Aufsatzsammlung heraus: „Wasser – Die Kommerzialisierung eines öffentlichen Gutes“. Die „wettbewerbsorientierte Umstrukturierung des Wassersektors“ begann in den 1990er Jahren,“ heißt es in der Einleitung. Diese „Umstrukturierung“ ist die vorläufig letzte einer umfassenden „Privatisierung“, die bereits vor etlichen hundert Jahren begann: Erst wurde das Gemeindeland privatisiert, was zu einem Weideverbot führte, dann die Jagd, die Fischerei und schließlich das Holz im Wald, inzwischen muß man sogar vielerorts fürs Pilze- und Blaubeerensammeln zahlen. Nach der Französischen Revolution sprach sich deswegen der „Utopische Sozialist“ Charles Fourier bereits für ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ aus – als Kompensation für all die „Naturschätze“, auf die die Menschen einst zugriffen, um ihr Überleben zu sichern und die dann sukzessive von Privatpersonen an sich gerissen wurden, um daraus ein Geschäft zu machen. Mit der „Umstrukturierung des Wassersektors“ in den Jahren der Wende artikulierte sich langsam auch der Bürgerprotest dagegen. Ende 1989 berichtete der Spiegel: „Bundesweit formierte sich Protest gegen die westdeutsche Wasserpolitik“. 1992 hieß es: „Umweltschützer fürchten, daß in der ehemaligen DDR die letzten Vorkommen sauberen Wassers geplündert werden“. Und 1993 schrieb der Spiegel: „Den Ballungsräumen droht das kostbare Naß auszugehen. Statt Wasser zu sparen, wird es von weit hergeschafft, das Umland trocknet aus.“ Immer mehr Journalisten und Wissenschaftler stürzten sich auf das „Thema“ Wasser.

2010 veröffentlichte die Hallenser Politikforscherin Petra Dobner ein Buch über die globale Trinkwasserkrise: „Wasserpolitik“. Es „macht die komplexen Dimensionen der globalen Wasserkrise sichtbar und verfolgt die Entwicklung von der öffentlichen Daseinsfürsorge zu Strukturen globaler Governance – eine Entwicklung, die eng mit theoretischen Auffassungen über die Bedeutung der Allmende, die beste Art der Gemeinwohlsicherung und die Möglichkeiten politischer Steuerung verknüpft ist,“ schreibt ihr (Suhrkamp-)Verlag im Klappentext.

Erwähnt sei ferner das neue Buch des Ökonomen Erik Orsenna: „Die Zukunft des Wassers“. Der Autor hat sich „vom Wasser mitreißen lassen“ und sich weltweit umgetan, wie die Menschen damit umgehen, d.h. wie sie es verschwenden und anderen wegnehmen. Natürlich sind die Europäer und besonders die Amerikaner, die nach jedem Petting bzw. Quicki erst mal duschen müssen, die größten Wasserverbrecher.

Wo Verbrechen vermutet werden, da sind auch die Kriminalroman-Schriftsteller nicht weit. 2006 meldete „arte“: „Auch in Kanada schlagen Umweltschützer jetzt Alarm : Denn die USA mit ihren Giganten-Städten im trockenen Westen sehen ihre eigenen Frischwasservorräte schrumpfen und Präsident Bush schielt durstig auf die Grossen Seen.“ Konkret: eine rücksichtslose Truppe reicher US-Investoren. Sie sehen ihre Wasserentnahme-Pläne durch Aufklärung und Mobilisierung der Öffentlichkeit gefährdet – und schlagen zu. Davon handelt der „Quebec-Krimi“ der kanadischen Umweltexpertin Varda Burstyn: „Blut für Wasser“. Hier zeigt sich allerdings der Mangel an einem ausländischen „Regionalkrimi“: Die ganzen kanadisch-amerikanischen „Parteien“ (Ökos, Politiker, Unternehmer), die in Burstyns Krimi aneinander geraten, kann ich mir kaum vorstellen, auch nicht, dass ehrgeizige Investoren Umweltschützer, die über ihre Pläne in kleinen Öko-Zeitschriften berichten wollen, einfach von „Profis“ umbringen lassen – per Hubschrauber und mit Raketen sogar.

Der andere „Wasserkrimi“ – von Wolfgang Schorlau – heißt: „Fremde Wasser“ und spielt in einer Berliner Konzernzentrale, die mit zunehmend ins Kriminelle lappenden Methoden überall auf der Welt Wasserwerke privatisiert. Der Nachspann klärt darüber auf, das es sich dabei um die Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke (RWE) handelt.

Auf der Internetseite des Aufklärungsfilms von Leslie Franke und Herdolor Lorenz: „Wasser unterm Hammer“ findet sich ein Zitat des Stuttgarter Krimi-Autors Wolfgang Schorlau: „Ihr sensationell guter Dokumentarfilm war mir eine wertvolle Quelle. für meinen neuen Roman ‚Fremde Wasser‘.“ Inzwischen haben die beiden Filmemacher einen weiteren Wasser-Film gedreht: „Water makes Money“. Daneben liefen auf arte bisher mindestens ein Dutzend weitere Dokumentationen über Regionen mit Wasserproblemen, einer z.B. über den Wassermangel von Las Vegas, der Stadt mit dem höchsten Wasserverbrauch und ein anderer, der einen Rundumschlag versucht: „Gegen den Strom“.

Der grüne Oberbürgermeister-Kandidat in Stuttgart, Rezzo Schlauch, schrieb über Schorlaus Wasser-Krimi: „Öffentliche Daseinsvorsorge als Thema eines Krimis? Muss das nicht schief gehen? Nicht im Krimi ‚Fremde Wasser‘ von Wolfgang Schorlau. In diesem Buch geht das Kapital buchstäblich über Leichen. Zunächst ist eine widerspenstige Abgeordnete dran, später beinahe der Privatdetektiv selbst, und wenn es nach dem Oberschurken ginge, wäre auch ein kleines Massaker in Bolivien im Sinne der Rendite durchaus willkommen.“ (2)

In Stuttgart selbst spielt ein „Wasserkrimi in Fortsetzung“. In der letzten Vorbemerkung dazu heißt es: „Oberbürgermeister Schuster trommelt: Die Stuttgarter Wasserversorgung sei „zukunftssicher, kommunal und verbraucherfreundlich“. Er schlägt dazu eine Grundsatzvereinbarung mit der REG (EnBW regional) vor, bei der das Wasser (konkret: das Wasserbezugsrecht) und die Wasserversorgung (konkret: die Leitungen und Wasserspeicher) ab 1.1.2010 je zur Hälfte der Stadt und der REG gehören sollen. Das entspricht aber nicht der Forderung aus der Bevölkerung nach komplettem Rückkauf des Wassers. Die Forderung, die auch von der LINKEN unterstützt wird, ist Rückkauf zu 100 Prozent. Die SPD überzieht seit Wochen die Stadt mit Plakaten und Veranstaltungen mit der falschen Behauptung: ‚Wir holen unser Wasser zurück!‘ Schön wär’s! Fakt ist, dass die SPD der 50:50-Lösung zugestimmt hat, noch bevor überhaupt im Gemeinderat die Beschlussvorlage des OB vorlag, um sich damit die Zustimmung zur Kapitalerhöhung bei der Landesbank versüßen zu lassen. Das Bonbon könnte sich aber als giftig erweisen.“

Rezzo Schlauch diskutierte in seiner taz-Krimirezension nur die Wasser-Alternative „Staat oder Markt“, in Berlin geht es aber z.B. um die Vergesellschaftung der Wasserversorgung – nach ihrer Teilprivatisierung durch verbrecherische Kommunalpolitiker, mit der man nicht einverstanden ist, stattdessen sollen die Wasserwerke in eine Genossenschaft überführt werden: Wasser gehört in Bürgerhand! Volksbegehren ‚Unser Wasser'“ so lautet dazu die Parole. (3)

Ähnliche „Wasserkrimis“, auch um noch nicht privatisierte Wasserversorgungsanlagen, spielen sich derzeit in vielen Regionen Deutschlands ab. Im Oderbruch geht es dabei u.a. um den Biber, von dem die einen behaupten, er würde die Deiche zerstören und das Land wiedervernässen, deswegen müsse man seine Populationen reduzieren, während die anderen – Naturschützer – mit ihm für den Regionaltourismus trommeln. In anderen Regionen wird vor der Verkarstung der Landschaft gewarnt, weil die Großstädte zu viel Wasser von dort abpumpen. Und ständig mehr brauchen.

Um so seltsamer mutet eine Meldung aus dem Spiegel (vom 27.9.2010) an:

„Die Deutschen verbrauchen zu wenig Wasser und richten damit Schäden an. Trotzdem erwägt die EU, sie zu noch mehr Sparsamkeit zu drängen. Es drohen Preiserhöhungen um 25 Prozent. Die Deutschen scheiterten in den vergangenen 20 Jahren daran, alle Einsparmöglichkeiten für Sprit und Strom zu nutzen. Beim Wasser waren sie dafür umso gründlicher. Sie statteten ihre Klos mit Spartasten fürs kleine Geschäft aus, trennten sich von verbrauchsintensiven Waschmaschinen, bauten sich Regenwasserzisternen in den Garten. Viele dieser mittlerweile weit über eine Million Anlagen werden sich nie amortisieren, weil mit dem eingefangenen Wasser oft nur ein paar Stiefmütterchen gegossen werden. Doch beim Wassersparen verzichten viele Bürger auf Kosten-Nutzen-Rechnungen. So schafften es die Deutschen, ihren Pro-Kopf-Verbrauch seit 1990 von 147 auf 122 Liter zu senken. Sie waren damit sparsamer als fast alle anderen Europäer. Doch waren sie sparsam genug? Die EU-Kommission hat da offenbar Zweifel. Wegen drohender Dürre und Wasserknappheit in den südlichen Mitgliedstaaten plant Brüssel, auch die Verbraucher aus dem Norden, in dem es Wasser in Hülle und Fülle gibt, zu größeren Sparanstrengungen zu drängen. Damit wäre allerdings keinem geholfen. Den Spaniern und Portugiesen nicht, der Umwelt nicht, den Deutschen nicht. Auf die heimischen Kunden könnten Preiserhöhungen von bis zu 25 Prozent zukommen, hat der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) berechnet.“ Da bahnt sich ein „Wasserkrimi“ der besonderen Art an.

Als ein weiterer „Regionalkrimi“, in dem es um Wasser geht, sei hier noch Jacques Berndorfs Roman „Eifel-Wasser“ erwähnt. Dazu heißt es auf „krimi-couch.de in kürze: „Breidenbach wurde ermordet. Am wahrscheinlichsten scheint ein Motiv für die Tat im beruflichen Umfeld des Chemikers zu finden zu sein. Denn Breidenbachs Job war es, die Qualität des Trinkwassers zu kontrollieren, und ziemlich schnell zeichnet sich ab, dass der Wasser-Spezialist Umweltsündern auf die Spur gekommen ist.“

Das Thema „Wasser“ wird mit steigenden Wasserkosten immer wichtiger. Und es wird anscheinend auch mit immer härteren Bandagen um Wasserrechte gekämpft. Das wollen uns die Wasser-Sachbuch- und -Krimi-Autoren wohl damit sagen.

Die taz berichtete indes bereits am 21.7.1984 – in einem Artikel über den Vogelsberg – von einer sogenannten „Hydro-Guerilla“, die schon seit geraumer Zeit mit Feuer und Sprengstoff gegen den Wasserraub im Vogelsberg kämpfte. „Dabei wurden u.a. einige Gerätschaften der Frankfurter Probebohrungs- Gesellschaft hatten zerstört. Obwohl auswärtige Wochenzeitungen daraufhin die ‚Gefahrenstufe 1‘ ausriefen, stieß die Hydro-Guerilla in der Bevölkerung auf Sympathie: Verbrechen werden toleriert, sie müssen nur populär sein. Die in vielen Orten gesprühte aktionistische Parole der Öko-Krieger (‚Nicht analysieren, sondern pyrolisieren‘) ließ auf eine fortgeschrittene Distanz zu rationaler. ‚Problembewältigung‘ qua ‚Dialog‘ (J.Habermas) schließen.“

Die taz erwähnte namentlich den 72jährigen ‚Speckenmüller‘ Heinrich Muth in Salz, „der vor einigen Jahren einen Staatssekretär vom Acker gejagt hatte und daraufhin von der ‚Frankfurter Rundschau‘ zum „Rebell des Vogelsberg“ gekürt worden war. Seit der ‚Speckenmüller‘ die erste Bauerndemonstration gegen den Wasserraub angeführt hatte, war er selbst zu einem Mythos geworden: die Medienleute, Grüne und Friedensbewegte, die in der Speckenmühle ein und aus gehen, hatten dafür gesorgt, daß der Muth-Heinrich in die Nähe des legendären Thomas Müntzer gerückt wurde. In dieser Eigenschaft war er mit Vortrags-Einladungen in Fachoberschulen und Öko-Camps eingedeckt worden – aber auch von der Polizei mit Hausdurchsuchungen heimgesucht worden.“

Die taz vom 12.7.1984 hatte diesem „Ereignis“ zuvor bereits eine ganze Seite gewidmet:

„Den Ordnungshütern in Bad Orb über den Kopf gewachsen, haben sich die Staatsschützer in Hanau einer Widerstandsform angenommen und sie auf den Begriff gebracht. „Ökoterrorismus“ heißt es jetzt, was wer auch immer auf dem größten erloschenen Vulkan Europas seit einem Jahr mit den Bohr- und Pumpeinrichtungen und dem dazugehörigen Fuhrpark anstellt. Der Spuk ereigne sich „immer bei Nacht“, so verzweifelt ein Beamter aus Hanau und zählt die „Anschläge“ chronologisch auf: Am 12. Juni vergangenen Jahres brannte der Brunnen am Mülnhäuser Weiher (30.000 DM), am 5. Oktober der in Neuschmiden, am 13. November loderten in Birstein gleich drei Baumaschinen (300.000 DM) und am heiligen Ostersonntag gingen zwei Schachtanlagen in Mauswinkel in Flammen auf. Ansonsten, so beklagen sich die Pipeline-Firmen, vergehe „kaum ein Wochendende, an dem hier nichts passiert“. Brunnen werden aufgebrochen, Starterbatterien für Bagger und Raupen gefilzt, bereits fertige Rohrleitungen angebohrt und vor wenigen Tagen sei ein wertvolles Meßkabel zur Fernsteuerung der Pumpen gekappt worden. „Psychoterror“ nennt es der leitende Angestellte vom Wasserverband Main-Kinzig, „hilfloses Anrennen“ gegen den „Wasserraub“ im Mittelgebirge zwischen Frankfurt, Gießen und Fulda bezeichnet es der „Traubenwirt“ in Salz.

„Das Sterben der Wälder längs der Nidda und im Ried ist der Preis; das Ried, mittlerweile ein krankes Gerippe, ist ausgeblutet, nun soll der Vogelsberg herhalten“, kommentierte Heinrich Muth vor Jahren schon die Wasserdieberei der“sündigen Städter“.

Schon 1911 begannen hier die ersten Grundwasserzufuhren aus dem vulkanischen Basaltmassiv. Im großen Stile jedoch machte man sich erst Mitte der 60er Jahre daran, das Nidda-Tal auszusaugen. Im Rauschen von 50 Kubikmetern in der Sekunde (oder um ein sommerliches Bild zu bemühen: der Inhalt eines Freibades auf einen Schlag) brausen die Wassermassen gen Süden. Im Jahr sprudeln auf diese Weise mehr als 50 Millionen Kubikmeter ins Rhein-Main- Gebiet. Die Weltstadt säuft Anfang der 70er Jahre tatsächlich 68 Millionen Liter. Den rauchenden Köpfen der Hochkonjunkturplaner entsprangen lineare Bedarfsrechnungen und begründet war der Drang nach neuen Ufern. Uhm- und Feldatal, Salz- und Brachttal gerieten ins Visier der Rohrverleger, die ein jährliches Gesamtvolumen von 135 Millionen Kubikmetern antreben. „Was Frankfurt nicht braucht, kann an die benachbarten Industrieregionen abgegeben werden“.

Angeführt vom „Speckenmüller“ Heinrich Muth, drehten die Landwirte aus den umliegenden Dörfern, deren plastische Ortsnamen wie Fischborn, Entenfang, Redmühl, Moos schon an die Verbindung zum umstrittenen Element erinnern, die Zeit zurück: mit Sensen, Dreschflegeln, Äxten, Mistgabeln und der „schwarzen Bauernfahne“ machten sie den „Wasserräubern“ aus den verschiedensten Behörden und Verbänden, die „frech wie Anton“ im Dorfgemeinschaftshaus tagten, deutlich, was sie von den „Totengräbern des Vogelsberg“ halten. Ungehobelt und „wie der Mund gewachsen ist“, brüllten sie sich die Kehle heiser. „Planungsterror“, „Behördenwillkür“ und „Volkszorn“ gehörten damals schon zum Vokabular der Vogelsberger, die wie es der Rebell nennt ’schon immer sehr eigen‘ gewesen seien.“

Trotzdem spaltete sich bald der Widerstand gegen den Wasserraub durch die Frankfurter: Ein Teil war dafür, wenn sie einen anständigen „Wassergroschen“ dafür zahlen würden. Dieser Gedanke gedieh bis zum halbwegs ökologischen: Man müsse den aktuell immer begehrter werdenden Rohstoff Vogelsberg-Wasser sinnvoll mithin profitabel bewirtschaften. Es wurde sogar an die Solidarität der Völker appelliert: Wir können im Vogelsberg nicht lustig im Feuchten sitzen, wenn ringsum Wassernot herrscht. Und nicht zuletzt bemühte man die Arbeitslosen: eine effektive Wassernutzung würde Arbeitsplätze schaffen.

Die taz schrieb, die Radikalen/Ökoterroristen seien gegen jeden Tropfen, der weggepumpt werden solle. Die meisten anderen wehrten sich lediglich gegen den Größenwahn, der in die Katastrophe führe. Dazu zitierte die taz einen „Verhandler“: Seit die Wasserbehörde im Darmstädter Regierungspräsidium 30 Bauern zwangsenteignet hat, vor einem Jahr, könne er, so wie er „die Mentalität der Vogelsberger kenne, keine Garantie für das, was kommt“ abgeben. Für die Zuspitzung der Wasserschlacht sorgen die Betreiber außerdem mit „billigen Verarschungen“. So wird der Illnhäuser Weiher, der, seit die Pumpen angeschmissen wurden, schlicht ausgetrocknet ist, mit Grundwasser gefüllt, um „den dummen Bauern“ eine heile Welt vorzuspiegeln.

Abschließend zitierte die taz auch noch einen Sympathisanten der „Öko-Terroristen“:

Das sei doch kein Terror, wenn sich die Leut nach 15 Jahre langem Verhandeln, Demonstrieren und Prozessieren „am End ganz praktisch wehrn“. Es sei nicht viel anderes, als wenn der belächelte Bauer mit der Mistgabel auf den Panzer losgehe, der ihm das Feld plattgewalzt habe, wie das während des letzten Nato- Manövers passiert sei. Ansonsten „weiß hier niemand was, sieht hier niemand was und hört hier niemand was“.

1986 veröffentlichte die taz einen gekürzten „Prozeßbericht“ aus dem Vogelsberg, in dem es um Wasser ging. Hier die vollständige Version:

„Vogelsberg nimmermehr, geb‘ ich für Geld dich her, laß nicht von dir …“ So lautet ein bekanntes Vogelsberg-Lied (wiederabgedruckt in „Menschen am Fluß … wie lange noch?“ Hamburg 1985) Weil die Stadt Frankfurt sich seit Jahren ihr Brauchwasser aus dem Vogelsberg rauspumpt und etliche umweltbewußte Vogelsberger sich dagegen – ebenfalls schon seit Jahren – zur Wehr setzen, deswegen wurde der Liedtext mit in das e.e. Buch von Inge Kramer und Günther Zint aufgenommen. Auf Seite 8 heißt es dazu: „Der Kampf um das kostbare Naß wird zuweilen mit harten Bandagen ausgetragen“. Der Text des Vogelsberg-Liedes legt es bereits nahe: Diese oberhessischen Mittelgebirgsbewohner scheinen sich besonders hartnäckig an ihre Scholle zu krallen. Einmal prozessierte beispielsweise die Gemeinde Wüstwillenroth über hundert Jahre gegen den Isenburger Fürsten zu Birstein – wegen ihrer Wasserrechte.

Im Jahre 1974 hatte Karl Möller aus Clauburg-Clauberg, der in Büdingen aufs Gymnasium gegangen war und dann am Frankfurter Städel Kunst studiert hatte, vom Ortenberger Fürsten zu Stolberg-Rossla ein Anwesen in Volkartshain gemietet. Der Fürst, dem einstmals große Besitzungen im Osten gehört hatten, lebte jetzt bescheiden von seinen Ländereien und Immobilien im Vogelsberg. Sein ehemaliger Kammerdiener war sein Rentamts-Verwalter geworden; der kunstliebende Fürst verbrachte viel Zeit im Keller seines Ortenberger Schlosses, wo er als Hobby-Archäologe in römischen Koelkjemoedings herumgrub, daneben hatte er auch mäzenatische Ambitionen, deswegen vermietete er sein Forsthaus mit drei Hektar Land drumherum gerne an den Künstler Möller, dem sogar hundert Mark Mietzins im Monat erlassen wurden. Anfänglich war das Verhältnis zwischen Eigentümer und Pächter durchaus freundlich, man traf sich bei Gelegenheit eines fürstlichen Jagdausflugs am Altenfelder Hof und fachsimpelte beispielsweise über die Kunst und Geschichte der Lithographie. Karl hatte in der Scheune seine Lithopresse aufgestellt. So nach und nach hatte er aber auch angefangen, Teile der Wirtschaftsgebäude und des Geländes landwirtschaftlich zu nutzen. Nach einigen Jahren besaß er bereits eine große Ziegenherde und sein Mitbewohner Knuffi backte wöchentlich zwei mal 50 Biobrote. Die brotlose Kunst gab er bald ganz auf. (In einem Artikel über seinen Hof in der Kreiszeitung wird allerdings noch erwähnt, dass er die blutigen Laken von der Geburt seiner Tochter auf Rahmen gespannt hatte und sie als Kunstobjekte aufbewahrte – eine Übergangslösung vielleicht, mit Reminiszenz an die Schüttbilder von Nitsch, den Karl noch als Dozent am Städel kennengelernt hatte.)

Zu dem vom Fürsten gemieteten Forsthaus gehörte eine eigene Quelle, von der eine Wasserleitung zum Haus führte. Als diese Zuleitung einmal kaputtging, bat Karl seinen Vermieter den Schaden zu beheben. Nichts geschah. Nach einiger Zeit trat Wasser in den Keller ein, worauf Karl den Fürsten ein weiteres mal anschrieb, damit der auch diesen Schaden beheben lasse, wobei er darauf hinwies, dass der zweite Schaden nicht entstanden wäre, wenn man den ersten früher behoben hätte, im übrigen sei die ganze Angelegenheit dringend, in den Sommermonaten wäre die Wasserversorgung des Hauses bereits zusammengebrochen. Wieder geschah nichts. Der Mieter übergab die Angelegenheit einem linken Rechtsanwalt in Frankfurt, der sich im Zusammenhang der dortigen Hausbesetzer-Bewegung auf Mietrechtsprobleme spezialisiert hatte. Gemeinsam taxierte man den Gesamtschaden und Karl zog ihn in Raten von der monatlichen Miete ab. Auf diese mieterliche Eigeninitiative reagierte das Fürstlich Stolberg’sche Rentamt mit einem Brief, in dem darauf hingewiesen wurde, dass dem Pächter von Anfang an klar gemacht worden war, wie mangelhaft die Wasserversorgung des Hauses sei und dass man deswegen seinerzeit den Pachtzins für das Anwesen auf hundert Markt monatlich verringert hätte. Karls Anwalt forderte im Gegenzug vom Fürsten die Herausgabe des Schlüssels zum „Quellhäuschen“, damit das Wasserwirtschaftsamt Friedberg die Ursache für den Wassermangel feststellen könne. Gleichzeitig besorgte sich sein Mandant von einem Freund, der mit einer Anakonda und einer Boa Constrictor als Feuerschlucker in Oberhessen herumzog, eine Quittung über tausend Mark „für Arbeiten zur Wasserbeschaffung von Herrn Möller“. Das Rentamt bestätigte den Eingang des Schreibens, „wegen eines Trauerfalls“ würden sie es demnächst beantworten.

Als nächstes schrieb Karl aber seinem Anwalt, dass er eine Kaution für die Hofanmietung hinterlegt hätte und dass er die mit den nächsten Mieten verrechnen wolle, zugleich würde er sich nach einem neuen Platz umsuchen. In seiner Antwort bezeichnete der Anwalt diese Kleinmütigkeit und Kampfunlustigkeit als „Milchmädchenrechnung“, außerdem fände er, Karl, so einen schönen Hof nie wieder. Folgsam beauftragte Karl eine Firma, die einen Kostenvoranschlag für die Behebung des Rohrbruchs aufstellte: 1800 Mark – für diese Arbeit wurde ein Teil der Miete einbehalten. Das Rentamt forderte daraufhin die fehlende Miete ein, später informierte die Kreissparkasse Karl darüber, dass sie einen Teil der seinerzeit übernommenen Bürgschaft an das Rentamt überwiesen hätten. Inzwischen hatte sich auch der Fürst einen Anwalt genommen, der an Karls Rechtsvertreter einen Brief schrieb, in dem das Pachtverhältnis zum 31. Juli 1979 für beendet erklärt wurde; das dünne Schreiben endete mit dem Satz: „Ihre Mandatschaft mag den Wasserschaden selbst beheben“. Karl Möller war – gelinde gesagt – niedergeschlagen, aber sein Anwalt kam erst auf Touren, er bearbeitete seinen Mandanten, jetzt nur ja nicht aufzugeben. Der suchte sich nun nach zusätzlicher Unterstützung im Landkreis um: Der Landrat in Friedberg schrieb ihm ab: „aus wasserrechtlichen Gründen kann ich in Ihrem Fall leider nicht tätig werden“.

Auch sein Vermieter sollte noch einmal zu einem Sinneswandel bewogen werden: „Sehr geehrte Durchlaucht“, schrieb er, „bei unserem kurzen Zusammentreffen vor wenigen Tagen wollte ich Sie nicht abhalten von Ihrem Jagdvorhaben. (….) Ich bin zutiefst empört über das Verhalten Ihres Verwalters – Herrn Scheuermann …“ Und dann stellte er noch einmal den ganzen Fall bis dahin aus seiner Sicht dar, wobei er zum Schluß darauf hinwies, dass er sich in den feuchten Räumen bereits ein Rheumaleiden zugezogen habe, dass es ihm „unmöglich mache, längere Zeit an einem Stück zu malen“. „Ich betreibe hier den gesamten Altenfelder Hof mit seinen Inhalten und Wandlungen als Kunstwerk. Darüber war auch bereits in Presse und TV zu erfahren. Es sollte in diesem Sommer ein Bildband dazu erscheinen, ich fand aber weder Ruhe noch Zeit dafür, ob das ganzen Ärgers“. Sodann zählte er einige Mängel an Haus und Gartenzaun auf, die der Fürst als Vermieter zu beheben hätte. Der Brief endete „mit Vogelsberggrüßen“. In einem weiteren Schreiben – an den Verwalter, Scheuermann – beschwerte Karl sich über „den Entzug der Berechtigung zur Haltung“ eines Hundes: a) brauche er ihn als Wachhund, das Forsthaus sei sehr isoliert gelegen und b) sei sein „altdeutscher Hirtenhund“ notwendig für seine „gelegentliche Arbeit als Aushilfsschäfer“, c) mitnichten würde der Hund „im Revier streunen und den Jagdbetrieb stören“.

Zu Beginn des Jahres 1979 antwortete ihm der Fürst: „Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben und die Weihnachts- bzw. Neujahrswünsche, die ich noch nachträglich erwidern möchte. Außerdem bedanke ich mich für den überlassenen Probedruck.“ Des weiteren bedauerte der Fürst, in der Angelegenheit Altenfelder Hof keine Stellung nehmen zu können, da er – sowohl als auch Karl – bereits einen Anwalt mit der Klärung beauftragt hätten. Am 10.4. hieß es in einem Brief von Karls Anwalt an das Amtsgericht Büdingen, „dass es sich bei dem fälschlich als ‚Pachtvertrag‘ bezeichneten Vertrag um ein ‚Wohnraummietverhältnis‘ handeln“ würde und somit die ausgesprochene Kündigung unwirksam sei, es könne kein ‚Eigenbedarf‘ vom Fürsten nachgewiesen werden und der behauptete ‚Betriebsbedarf‘ (einer der Förster des Fürsten – Baumann – sollte in das Forsthaus einziehen!) sei nicht identisch mit ‚Eigenbedarf‘.

Karl bekam ebenfalls einen Brief von seinem Anwalt, in dem dieser ihn daran erinnerte, beim Sozialamt Gedern ein Armenrechtszeugnis zu beantragen. In dem Schreiben an das Gericht war diesbezüglich schon darauf hingewiesen worden, dass „der Kläger Möller nur über ein monatliches Einkommen von 300 Mark verfüge“. Die Gegenseite – das Anwaltsbüro des Fürsten – beantragte beim Amtsgericht „Klageabweisung“ und „Vollstreckungsschutz“. Sie beharrten auf dem Begriff „Pachtvertrag“ – „Beweis: Augenscheinnahme“ (es wird auf dem Altenfelder Hof landwirtschaftlich gearbeitet). Zum Wasserleitungsproblem führten sie aus, dass „im Vogelsberggebiet naturbedingt schon seit Jahren Wassermangel besteht“. Entweder war das eine Lüge, wenn damit auf die jährliche Niederschlagsmenge in Nordhessen angespielt wurde, oder aber das „naturbedingt“ war ein hermeneutischer Fehlgriff, wenn damit der „Wasserraub der Frankfurter“ (I. Kramer/G. Zint, s.o.) gemeint war…

Karls Anwalt verfaßte daraufhin einen zweiten dünnen Schriftsatz für das Büdinger Gericht, in dem zu dem Wasserproblem noch ein Sachverständigengutachten als Beweis angeführt wurde. Das Amtsgericht verhörte dann auch als Zeugen einen Schlossermeister aus Gedern und kam im August 1979 zu dem Urteil: 1. Der Beklagte (der Fürst) wird verurteilt, an den Kläger (Karl) 500 Mark nebst 4% Zinsen zu zahlen. Im übrigen wird die Klage abgewiesen (sie ist nur z.T. begründet) und 2. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. Das fürstliche Anwaltsbüro erhob dagegen Klage beim Landgericht Gießen – wegen „Räumung und Zahlung – Wert: 4050 Mark“, zusätzlich wurde darum gebeten – wegen der anstehenden Gerichtsferien die Angelegenheit zur „Feriensache“ zu erklären, „damit das Pachtobjekt alsbald anderweitig wirtschaftlich verwendet werden“ könne. Da Karls Anwalt vor dem Landgericht Gießen nicht zugelassen war, übernahm stellvertretend für ihn ein Anwaltskollektiv aus Lahn-Wetzlar den Fall und dieses schrieb dem „Landgericht – 3. Ferien-Zivilkammer“: 1. Die Klage abzuweisen, hilfsweise dem Beklagten eine Räumungsfrist einzuräumen und 2. Ihm das Armenrecht zu gewähren.

Dann wurde aber die SPD-Idee einer Europa-Großstadt „Lahn“ noch vor seiner Realisierung wieder rückgängig gemacht, wobei das Lahn-Wetzlarer Anwaltskollektiv zulassungsmäßig Limburg zugeschlagen wurde und somit Karl nicht mehr in Gießen verteidigen konnte. Ein neues Kollektiv in Linden- Leihgestern übenahm den Fall. Während dieses fliegenden Wechsels hatte Karl noch eine einstweilige Verfügung erwirkt gegen das fürstliche Rentamt, das die drei Hektar um den Hof wegen der im August zu erwartenden Kündigung neu verpachten wollte: Bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu 50.000 Mark wurde dem Fürsten verboten, „das verpachtete Grundstück zu verändern“.

Durch seine fortwährenden Rechtshändel juristisch gefestigt und ob seiner bisherigen Teilsiege ermutigt, organisierte Karl im Frühherbst eine „Rock gegen Rausschmiß“-Veranstaltung auf dem Gelände des Altenfelder Hofs. Die Kreiszeitung schrieb später darüber: „Mit diesem Treffen sollte noch einmal ‚die Power‘ der alternativen Kultur demonstriert werden“. Karls Frankfurter Anwalt mahnte ein neues Armenrechtszeugnis für die Gießener Korrespondenzanwälte an.

Die Anwälte des Fürsten beantragten bei Gericht die Abweisung des Armenrechtsgesuchs des Beklagten „wegen Aussichtslosigkeit“. Zur Begründung ihrer Klage schrieben sie: „Eine gewisse Wasserversorgungskalamität war stets zu befürchten.“ Ferner wiesen sie darauf hin, dass der Beklagte auf dem Gelände des Altenfelder Hofs ein „Rock Festival“ veranstaltet habe – „Beweis: Kreisanzeiger vom 8.9.79“. Mindestens 120 Fahrzeuge (darunter zwei Busse) seien dazu aus der BRD und dem Ausland angereist. Etliche fremde Personen befänden sich mit ihren Fahrzeugen noch immer auf dem Hof. Die Veranstaltung wäre behördlich nicht angemeldet worden und wäre auch nicht genehmigt worden – „Beweis: Auskunft der Bürgermeisterei Gedern“. Um die Benutzung des Forsthauses für den Revierförster Baumann zu begründen, führten sie – gemäß Palandt § 556a, Anm. 6 – noch einmal „Eigenbedarf, auch für nahe Verwandte (Weimar, WM 68, 427)“ an. Sie hatten schlichtweg vergessen, dass Förster schon seit den napoleonischen Reformen nicht mehr zum Gesinde des Landesherrn zählten.

Einmal speisten Karl und seine Freundin Gisela mit einem der fürstlichen Anwälte in einem Büdinger Restaurant und bekamen dabei ihre Einschätzung bestätigt: Es war ein absolut mattköpfiger CDU-Karrierist, der für den Fürsten vor Gericht stritt. Ende Oktober wies das Landgericht Gießen den Antrag von Karl auf Armenrecht zurück. Das Gießener Anwaltskollektiv legte dagegen Beschwerde ein. Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Frankfurter Anwalt von Karl ging daraufhin in Berufung beim Oberlandesgericht Frankfurt, wo Richter Theo Rasehorn (der sich unter Pseudonym schon mehrfach öffentlich für die Abschaffung der Justiz ausgesprochen hatte) den Antrag auf Armenrecht zu bearbeiten hatte.

Er entschied, dass es sich im vorliegenden Fall um einen Mietvertrag handele und genehmigte den Antrag auf Gewährung des Armenrechts. Zuvor hatten die fürstlichen Anwälte dem OLG Frankfurt mitgeteilt, dass es gar nicht darauf ankäme, was die Gegenseite zu Armenrechtsgesuch und anhängiger Klage vortrage, „fest steht, dass die Beklagten den Altenfelder Hof in eine Niederlage für Rock und Roll und zu einem Asyl für ortsfremde Korbflechter umfunktionieren“. „Es versteht sich von selbst und entspricht allgemeiner Lebenserfahrung“, dass dadurch das ganze wunderschöne Anwesen der Fürsten völlig versaut wird (sinngemäß). Ferner habe der Beklagte vom Kläger eine Reparatur des Badezimmers verlangt, „verweigere aber dem Leiter des Rentamtes, Herrn Amtmann Scheuermann, die Augenscheinnahme“. Als der „Amtmann Scheuermann zusammen mit dem Wehrleiter Göttlicher“ das Anwesen mitsamt den ganzen Wohnwagen, Zelten und Leuten fotografieren wollte, wurde der Beklagte sogar handgreiflich und drohte, den Fotoapparat zu zertrümmern. „Nun war es Amtmann Scheuermann weder zumutbar noch möglich, eine Ortsbesichtigung vorzunehmen“. „Mehrere männliche und weibliche Personen nebst mehreren Kindern beobachteten den Vorfall (hieraus ergibt sich die unzweifelhafte vertragswidrige Überbelegung des Anwesens) von den Fenstern des ersten Stocks aus“.

In der Annahme, „dass Angriff die beste Verteidigung sei, erstattete daraufhin der Beklagte Strafanzeige bei der Polizeistation Büdingen wegen Hausfriedensbruchs“. Nach der Rockveranstaltung waren etliche mit Traktoren und Wohnwagen angereiste Besucher noch da geblieben. Einige von ihnen hatten neben einem Ziegenstall eine „Swetlodge“ errichtet – eine aus Reisig gebaute Rundhütte, die als Sauna benutzt wurde, indem man im Innern einige heiße Steine in ein großes Wassergefäß legte. Gerade als Revierförster Baumann sich zu einem Smalltalk mit Karl auf dem Altenfelder Hof aufhielt, wollte jemand die Swetlodge benutzen und trug einen heißen Stein hein, der rollte jedoch statt ins Wassergefäß an einen Strohballen und schon Minuten später brannte die ganze Sauna, kurz danach auch Teile des angrenzenden Stalls. Zwar wurde das Feuer bald gelöscht, aber ein paar Tage später erhielt Karl vom Amtsgericht Büdingen eine einstweilige Verfügung, in der ihm bei Strafe von 50.000 Mark fürderhin verboten wurde, auf dem Gelände des Forsthauses offene Feuer anzulegen. Gegen diese Verfügung legte Karl keine Beschwerde ein.

Um aber dem schlechten Eindruck etwas entgegenzusetzen, den die Darstellung der fürstlichen Anwälte von dem auf dem Hof herrschenden bunten Treiben eventuell auf das OLG Frankfurt gemacht hatte, überreichte Karls Anwalt in einer Anlage dem Gericht fünf Fotografien: „Bild 1 – Das Forsthaus einschließlich des ‚Asyls für ortsfremde Korbflechter‘ (Deren Tipis sich wohltuend in das umgebende Gelände einfügen); Bild 2 – Essensausgabe für die Besucher des Musikfestes; Bild 3 – Der Sohn der Zeugin Gisela Brückl in und mit Körben der ‚ortsfremden Korbflechter‘; Bild 4 – Das Forsthaus und – im Vordergrund – der Acker; Bild 5 – Teilansicht des Gemüsegartens (im Vordergrund Radieschen und Wirsingkohl sowie Mohrrüben- Reihen, hinten Kopfsalat und Endivien“. (Der Frankfurter Anwalt meinte herausbekommen zu haben, dass am 8. Zivilsenat des OLG Frankfurt zwei Vegetarier saßen!)

Diese fotografische Dreistigkeit konterten die fürstlichen Anwälte mit einem weiteren Schreiben, in dem sie noch einmal hervorhoben, wieviel Leute die Rock-Veranstaltung besucht hätten und wieviel davon jetzt immer noch auf dem Gelände kampieren würden – „dass durch diese Massenansammlung und Lärmeinwirkung die jagdlichen Belange des Klägers erheblich beeinträchtigt werden, wird vorsorglich hiermit unter Sachverständigenbeweis gestellt“.

Dessen ungeachtet wurde das Gießener Landgericht am 19. März 1980 vom OLG Frankfurt angewiesen, „dem Beklagten das Armenrecht nicht aus den Gründen des angefochtenen Beschlusses zu versagen“. Das Landgericht erklärte sich daraufhin für unzuständig, weil durch Beschluß des OLG der Fall zu einem „Mietprozeß“ geworden war und Mietprozesse erstinstanzlich an Amtsgerichten stattfinden: Zurück nach Büdingen. Dort hatte Richter Demel jetzt über den Fall zu befinden.

Derweil beschlossen zwei von den Korbflechtern zu heiraten und es wurde ein großes Fest organisiert. Die Unkosten dafür bezahlte der Hessische Rundfunk, Ulf von Mechow – ein Regisseur – drehte gerade einen Film: „Der Fürst und die Freaks“, und die Szene von der Hochzeitsfeier sollte freaklicherseits eine nachmittägliche Teezeremonie im fürstlichen Schloß zu Ortenberg kontrastieren. Die beiden in den Rechtsstreit verwickelten Parteien spielten also in dem Film mit.

Vor Beginn der Dreharbeiten hatte Karl dem Rentamt einen Brief geschrieben, in dem er vor allem den „miserablen Zustand“ des Wende- und Parkplatzes auf dem Hof erwähnte: „Wohl ist mir klar, dass es Ihnen eine klammheimliche Freude sein wird, wenn wir hier durch den Matsch stiefeln müssen“, trotzdem bitte er um neuen Schotter für diese Flächen. Wenn das Fernsehteam vom HR anrücke – Mitte April – „könnte wohl gerade der Schlamm und Matsch ein zusätzlich sehr negatives Bild auf Sie werfen.“ Rechtzeitig vor Drehbeginn ließ der Fürst Zufahrtsweg und Parkplatz neu einschottern. Karls Frankfurter Anwalt beantragte beim Amtsgericht Büdingen erst einmal wieder die Bewilligung des Armenrechts. Die fürstlichen Anwälte beantragten dagegen, Karl das Armenrecht zu entziehen – Begründung: „Der Beklagte hat bei der Fa. Fischer in Siechenhausen einen Unimog zum Preis von 10.000 Mark gekauft und bar bezahlt“. Zwar erkannte das Büdinger Gericht Karl am 1. August das Armenrecht zu, aber sein Anwalt schrieb ihm am 27.8., er müsse unbedingt Stellung dazu beziehen, ob „wegen des Unimog-Kaufs die für das Armenrecht erforderliche ‚Kostenarmut‘ weggefallen ist“. Karl antwortete seinem Anwalt umgehend: 1. benötige er das Gefährt für ein zweites Filmprojekt und 2. Versuche er gerade eine neue Karriere als Puppenspieler, dazu wolle er mit zwei Wohnwagen und Unimog sich demnächst „on the road“ begeben. „Das Geld habe ich vom Verkauf eines Fachwerkhauses im Vogelsberg, wovon mit 1/4 ideell gehörte“. Dieser Brief wurde bereits von einem Weinbauerngut im Rheinhessischen abgeschickt, wo Karl, seine Freundin und die gemeinsamen drei Kinder sich bereits befanden – „Freitag fahren wir weiter in Richtung Süden!“

Im Oktober fällte Richter Demel sein Urteil: „1. Die Klage wird abgewiesen, 2. Der Kläger (der Fürst) hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen!“ In der Begründung hieß es, dass die Kläger die Schäden durch Rock- Veranstaltung und dort kampierende Korbflechter „nach Art und Umfang nicht hinreichend substantiiert vorgetragen“ hätten. Bei der Aufnahme von Frau Brückl in des Beklagten Haushalt handele es sich um seine Lebensgefährtin und also um keine „erlaubnispflichtige Untervermietung“.

In einem 2. Beschluß wurde allerdings die Beiordnung von Karls Anwalt als Armenanwalt abgelehnt. Die Anwälte des Fürsten hatten zuvor Bedenken gegen den Beschluß des OLG angemeldet: „1. Ist der Begriff ‚freischaffender Künstler‘ nicht näher definiert. 2. Ist die Beziehung seiner Kunstausübung zur gleichzeitigen Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebes unklar“. Außerdem habe der Beklagte sich einen Wohnwagen angeschafft mit dem er über Land zu ziehen beabsichtige“, den Hof will er der Nutzung und Verwaltung eines der dort untergebrachten Korbflechter überlassen, den er zu seinem ‚Stellvertreter‘ bestimmen will“. Und weiter hieß es: „Etwa Ende Februar 1980 sprach der zuständige Revierförster Baumann den Beklagten wegen der Räumung des Altenfelder Hofes an. Der Beklagte erklärte, Baumann möge mit dem Kläger sprechen, er – der Beklagte – sei bereit, gegen Zahlung von 10.000 Mark sofort auszuziehen. Anfang April fragte Baumann, der gelegentlich bei Wegebaumaßnahmen mit dem Beklagten zusammentraf, diesen wiederum, wann er auszuziehen gedenke. Der Beklagte erwiderte, Baumann sei schlecht informiert, das Gericht habe in zweiter Instanz seinem Armenrechtsgesuch stattgegeben, nun habe er – der Beklagte – viel Zeit und mit 10.000 Mark sei es nun auch nicht mehr getan. Er erklärte wörtlich: ‚Jetzt will ich Geld sehen! Einen ganzen Tisch voll Geld!‘ und weiter: ‚Ich habe ja nun ein Haus, das gehört so gut wie mir‘. Beweis: Revierförster Baumann: Diese Erklärungen des Beklagten lassen erkennen, dass es dem Beklagten darauf ankommt, unter dem Druck seines Räumungsschutzbegehrens eine möglichst hohe Abstandssumme, die materiell keineswegs berechtigt ist, zu erhalten. Außerdem verletzt seine Haltung (faktische Expropriation des Klägers!) dessen in Artikel 14 Grundgesetz garantiertes Eigentumsrecht“.

Nachdem das für den Fürsten nachteilige Urteil ergangen war, stellten seine Anwälte beim Amtsgericht Büdingen erneut einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung, mit der auch die Feuerstellen in den Wohnwagen und Tipis verboten werden sollten. Diesem Antrag wurde stattgegeben und Karls Anwalt legte auch keine Beschwerde dagegen ein.

Dann gingen die fürstlichen Anwälte gegen das Büdinger Urteil beim Landgericht Gießen in Berufung. Erst einmal schrieb aber der Verwalter des Rentamts – Scheuermann – dem Mieter Karl einen privaten Brief: „Die ganze Angelegenheit ärgert mich insofern am meisten, weil auf meine Vorsprache S.D. der Fürst Ihnen s.Z.t. den Hof auf Treu und Glauben vermietet hat und es jetzt sein Geld kostet, dass z.B. unser Revierleiter Baumann täglich vier mal die Strecke Ortenberg-Mittel- Seemen fahren muß und deshalb der forsttechnische Betrieb ordnungsgemäß nicht ausgeführt werden kann. Auch Herr Baumann muß darunter leiden. Vielleicht macht Ihnen das eine klammheimliche Freude. Herr Forstoberrat Diehl, den Sie jetzt auch kennen, meinte, Sie seien ein ehrlicher Partner. Es fällt mir schwer, dieser Meinung zu folgen. (…) Anscheinend haben sich die Zeiten geändert und das Wort ‚Vertragstreue‘ muß aus dem Duden entfernt werden. Ansonten sind meine Tage bei der Fürstlichen Verwaltung meines Alters wegen gezählt – vielleicht verstehen Sie gerade die letzten Worte. Das ist alles, was ich Ihnen antworten wollte. Dass aus dieser Antwort ein Briefwechsel entsteht, wünsche ich nicht.“

Für den nun in Gießen weitergehenden Prozeß reichten die fürstlichen Anwälte und Karls Frankfurter Anwalt bzw. dessen Korrespondenzanwälte ihre dünnen Schriftsätze beim dortigen Landgericht ein. Letztere schrieben: „Der Kläger verfolgt offensichtlich die Taktik, in systematischer Weise ‚Mosaiksteine‘ zu sammeln“. Zu den Wohnwagen und Tipis auf dem Altenfelder Hof erklärten sie: „Die Beklagten haben die Korbflechter eingeladen, mit ihnen einen Film sowie ein Buch zum Thema ‚Ästhetik der Subkultur‘ zu machen.“

Karl bedankte sich am 4.7.1980 bei dem Verwalter Scheuermann, dass dann dessen Intervention beim Gederner Bürgermeister der Altenfelder Hof endlich Anschluß an die Müllabfuhr bekommen habe, er vergaß aber nicht hinzuzufügen, dass noch etliche Reparaturen am Haus ausgeführten werden müßten … „In diesem Sinne und in der Hoffnung auf eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit. Mit Vogelsberggrüßen“.

Der Frankfurter Anwalt erinnerte Karl am 1.8. daran, dass sie „vor langer Zeit mal ausgemacht“ hätten, dass er bei der Volksfürsorge eine Rechtsschutzversicherung abschließen sollte.

Das Rentamt schrieb ihm am 3.9.: „Am Montag wird durch unseren Gebäudemeister Alfred Wollny, geb. 4.12.1928, eine Besichtigung des o. Anwesens durchgeführt. Wir melden dies vorsorglich an.“

Am 16.2.81 reichten die fürstlichen Anwälte ihre Begründung für die Berufungsverhandlung ein, indem sie sich darüber beklagten, dass der Beklagte bauliche Veränderungen auf dem Anwesen vorgenommen hätte:

A) Einen Ziegenstall, für den weder die Genehmigung des Klägers noch eine Baugenehmigung eingeholt worden sei und bei dem „sich der Beklagte außerdem nicht darum scherte“, dass das Kreisbauamt des Wetteraukreises bereits eine Abbruchverfügung angeordnet hätte. (Tatsächlich war das Verfahren wegen des Stalls aber noch anhängig – Karl hatte die Hütte zum „Kunstwerk“ erklärt, war beim Verwaltungsgericht damit abgewiesen worden, hatte Widerspruch dagegen eingelegt, dies Schreiben war verloren gegangen, erst musste der Widerspruchstermin verlängert werden, dann wurde noch einmal Widerspruch eingelegt, sodann war es zu einer Verhandlung gekommen, hierbei war ein Termin verstrichen, schließlich hatte das Umweltschutzamt die Hütte beanstandet und dabei war wieder die selbe Schriftwechsel-Prozedur notwendig geworden. Zwei Jahre später wurde die Hütte schließlich den Nachbarn geschenkt, die sie in ihrem Garten aufbauten.)

B) Hätte Karl einfach ein Ofenrohr durch die Decke zum Schornstein geführt und

C) entsprächen seine nachträglich verlegten elektrischen Leitungen nicht den DIN-Vorschriften.

Zu Karls Freundin Gisela führten die fürstlichen Anwälte aus, dass sie im vergangenen Jahr beim Sozialamt Büdingen einen Antrag auf Mietzuschuß gestellt und dabei eine vom Beklagten unterschriebene Mietquittung vorgelegt hätte. Beweis: „Schriftliche Auskunft des Sozialamts Büdingen. Es kann danach keine Rede davon sein, dass Frau Brückl die ‚Lebensgefährtin‘ im Sinne des angefochtenen Urteils ist. Wie sich aus der Mietbescheinigung ergibt, ist sie Unterpächterin. Ansonsten läge möglicherweise ein Betrug zum Nachteil des Sozialamts vor, was von der Staatsanwaltschaft überprüft werden müßte.“ Zum Schluß wurden dann noch etliche bauliche Mängel aufgelistet.

Karl legte daraufhin am 25.2.81 seinem Anwalt in einem Brief dar, dass und wie fast alle die vom Kläger erwähnten Mängel Folge der von ihm versäumten Reparaturen seien. Sein Frankfurter Anwalt hatte aber langsam die Nase voll von diesem Prozeß und gab den Fall an seine Korrespondenzanwälte in Linden-Leihgestern ab. Diese versuchten dann in ihrem Schreiben an das Landgericht Gießen alle vom Kläger aufgestellten Behauptungen Punkt für Punkt zu widerlegen. U.a. präsentierten sie dem Gericht auch eine schriftliche Genehmigung des Klägers zum Bau eines Ziegenstalls.

Ende März verkündete das Landgericht Gießen sein Urteil: „Die Berufung des Klägers wird zurückgewiesen.“ Noch im Siegestaumel schrieb Karl dem Fürsten einen langen Brief, indem er a) dem Verwalter Scheuermann die Schuld an „dem schlechten Stil“ der bisherigen Auseinandersetzung gab und b) einen Termin vorschlug, an dem „man über die Zukunft des Hofes“ sprechen solle, um fürderhin den Weg über die Gerichte zu vermeiden.

In einem weiteren Brief – an das Rentamt – forderte er 1. einen neuen Gartenzaun, 2. eine neue Kellertreppe, 3. neue Fenster, 4. einen neuen Außenanstrich und 5. die Genehmigung zu einigen „zeitgemäßen baulichen Veränderungen“. Wenig später schrieb er auch seinen Rechtsanwälten; denen gegenüber sprach er die Befürchtung aus, dass man die Renovierungen eventuell auf dem Rechtswege einklagen werden müsse.

Das Rentamt schrieb ihm am 16.4.81 zurück, dass er mehrfach die Waldwege benutzt hätte mit seinem Pkw – „dadurch wurde der Grundbesitz durch verbotene Eigenmacht verschiedentlich gestört“. Karl antwortete, dass er verbrieftes Wegerecht besäße, außerdem hätte er nun wegen der Reparaturen einen Kostenvoranschlag eingeholt und würde die durch die Mängelbeseitigung entstehenden Unkosten mit der laufenden Miete verrechnen. Das Rentamt kündigte daraufhin eine erneute Besichtigung „durch unseren Gebäudemeister Alfred Wollny, geb. 4.12.1928“ an.

Nach Wollnys Inspektion schrieb Karl noch einmal dem Rentamt einen Brief, in dem er wütend erklärte: „Es geht Sie einen Dreck an, wieviel Leute sich hier aufhalten!“ Außerdem erweiterte er die Mängelliste auf 13 Punkte und erwähnte ferner eine noch offenstehende Summe von 2200 Mark.

Das Rentamt konterte seinerseits mit einer Mängelliste, die Karl am 7.5.81 wiederum Punkt für Punkt zu widerlegen suchte. „Abschließend möchte ich nochmals betonen, dass mir im Prinzip an dieser ‚Kriegsführung‘ wenig bis nichts liegt. Aber Sie scheinen von ihren vertraglichen Pflichten nicht viel zu halten – doch es sind nun einmal die Zeiten vorbei, wo dem Adel die uneingeschränkten Rechte in die Wiege gelegt wurden.“

An das Einwohnermeldeamt Gedern schrieb Karl, er verlange, dass seine dem Datenschutz unterliegenden Angaben nicht wieder an das Rentamt weitergegeben werden. Einige Tage später kamen vier Büdinger Polizisten auf den Hof und nahmen von den anwesenden Bewohnern und Gästen die Personalien auf. Dann folge eine Hausdurchsuchung, weil man seinen Hund der „Jagdwilderei“ verdächtigte. Ein Jahr später stellte ein Büdinger Richter dieses Verfahren ein. Karl ließ einen Bauingenieur kommen, der ein Gutachten über den Umfang und die Ursachen verschiedener baulicher Mängel erstellte – für 862 Mark 60.

In einem Brief an seine Gießener Anwälte klagte Karl darüber, „dass die Bullen in den letzten drei Monaten schon fünf mal hier waren, jedesmal wegen irgendeiner Geschichte, die die Fürstenbande uns angehängt hat!“

Am 6. Juni 1981 schrieb er seinen Anwälten erneut: „Heute morgen trudelte eine neue fristlose Kündigung zum Monatsende von unserem Freund ein. Ich hatte eigentlich nicht geglaubt, dass die Bande tatsächlich so doof ist und ihr ganzes Pulver restlos verschießt, außerdem habe ich mittlerweile Rechtsschutz. Ich lege einen Schrieb vom Elektriker bei, dass alle Leitungen den EDV-Vorschriften entsprechen.“

Dem Rentamt teilte Karl mit, dass jetzt alle beanstandeten Mängel beseitigt wären – Herr Wollny hätte überdies alles kontrolliert. Am 17.8. ließ der Fürst durch eine Firma die Fassade des Forsthauses renovieren, die Farbmischung hatte die Fürstin ausgesucht – für alle ihre Forsthäuser gleich. Auch darüber kam es wieder zu einem Streit. Karl fand, es sähe aus wie „Das Forsthaus im Silberwald“; und weil in Frankfurt gerade einige Hausbesetzungen liefen, drohte er den Malern eine Gerüstbesetzung für das Wochenende an, um „die Profilleisten am Dachgesims mit Gold abzusetzen“.

Die Maler informierten sofort den Fürsten, der setzte seine Anwälte in Marsch und schon am nächsten Tag verbot eine einstweilige Verfügung des Amtsgerichts Büdingen Karl, dass er dem Gerüst auch nur in die Nähe kam.

Karls Anwälte hatten unterdes beim selben Gericht Klage gegen die Kündigung und wegen der Erlaubnis zur Untervermietung eingereicht.

Die fürstlichen Anwälte reagierten darauf mit einem Klageabweisungsantrag, in dem sie bestritten, dass der Kläger nur 400 Mark monatlich verdiene, weil er z.B. eine wertvolle Zuchtstute besitze (sie gehörte einem Freund!), außerdem bestritten sie mit Nichtwissen, dass der Kläger „derzeit eine Lebensgefährtin hat, dass der Kläger und seine Lebensgefährtin einen Beruf ausüben und dass sie aus beruflichen Gründen öfters von dem Forsthaus abwesend sind“. (Die Untermietsforderung war von Karl damit begründet worden, dass er und Gisela öfters weg wären und jemand in der Zeit Haus und Hof versorgen müsse!)

Zu der wertvollen Zuchtstute erklärten Karls Anwälte, dass sie ihrem Mandanten nur zu einem Drittel gehöre und dass sie ihm ebenfalls zum Unterhalt dienen würde, insofern er des öfteren Aufführungen, teilweise mit Kindern, mit ihr vornehme.“ (Eine abenteuerliche Konstruktion!)

Am 18. Oktober 1981 erschien zur Abwechslung mal wieder die Büdinger Polizei auf dem Hof, um die Personalien des Anwesenden aufzunehmen. Sie hatten einen Brief vom Rentamt an den Landrat sowie einen Brief vom Landrat an die Polizei dabei, in denen sie aufgefordert wurden, den Hof zu kontrollieren.

Im November lehnte das Büdinger Gericht erst einmal den Antrag auf Prozeßkostenhilfe ab (man sprach nicht mehr von Armenrecht mittlerweile!): Das Gericht sah sich außerstande, „die Frage der Armut des Klägers zu prüfen.“ Am 2.12. folgte das Urteil: „Die Klage wird abgewiesen. Die Widerklage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger zu 4/13 und dem Beklagten zu 9/13 auferlegt“. Zwei Wochen später legten die Anwälte des Fürsten beim Landgericht Gießen Berufung gegen dieses Urteil ein.

Mitte März 1982 verkündete die Berufungsinstanz Gießen ihr Urteil: Karl wurden die 5000 Mark zur Trockenlegung des durch den Wasserrohrbruch naßgewordenen Kellers nicht zugesprochen, ebensowenig das Untervermietungsrecht, dafür war aber auch die Kündigung der Gegenseite nicht rechtes und Karls eigenmächtige Reparatur des Gartenzauns, die er von der Miete abgezogen hatte, wurde ihm nachträglich gebilligt.

Die Ablehnung der Prozeßkostenbeihilfe hatte Karls Kampfgeist etwas gedämpft. Zudem hatte er angefangen, sich in Gedern um die Anmietung einer Schule zu kümmern, in der er Kurse im Hobbymalen veranstalten wollte – „Der Trend geht zum Aktivurlaub“ hatte er dazu dem Gederner Bürgermeister schriftlich mitgeteilt. Seine Landwirtschaft hatte er mittlerweile abgeschafft, die Korbflechter waren mitsamt ihren Tipis und Wohnwagen weitergezogen, seine eigenen zwei Wohnwagen hatte er verkauft und den Unimog hatte eine Nachbar- Landkommune zu Schrott gefahren, die wertvolle Zuchtstute graste ebenfalls nicht mehr auf dem Altenfelder Hof, ihren Stall baute Karl zu einem Atelier um. Überhaupt wurden nach und nach alle Räume des Forsthauses neu und modern renoviert – statt Naturholz Resopal und Metall und statt Kerzenbeleuchtung Neon. Angefangen hatte dies ausufernde Styling-Bedürfnis, dem auch Karls Kleidung und Haarschnitt zum Opfer fielen, ganz harmlos:

Noch vor dem Urteil des Gießener Gerichts, das schlußendlich weder vom Kläger noch vom Beklagten angefochten wurde, hatte Karl damit begonnen, der immer wieder in den gegnerischen Schriften auftauchenden Behauptung, die Räume seien „verwahrlost“, entgegenzutreten, indem er tagelang alle Zimmer neu tapezierte, strich, den Küchenherd und den Wasserkessel blankscheuerte, dann beim Gärtner Kurt für 500 Mark Schnittblumen bestellte, die er in den Räumen verteilte und zum Schluß den Fotografen Reinhard herbestellte, der mit einem Weitwinkelobjektiv diese saubere Pracht, die „Schöner Wohnen“ alle Ehre gemacht hätte, ablichtete. Fotografien waren zwar bei Gericht als Beweis nicht zugelassen, aber Karls Anwälte legten sie trotzdem ihren Schriftsätzen bei, zur gefälligen Kenntnisnahme.

Der Fotograf hatte Karl die Aufnahmen umsonst angefertigt. Ein paar Monate später arbeiteten die beiden zusammen mit einer Frau an einem gemeinsamen Kunstobjekt, das für eine Ausstellung in Kassel vorgesehen war. Der Fotograf kümmerte sich zusätzlich noch um den Ausstellungskatalog. Als der fertig vorlag mußten Karl und die Frau entsetzt feststellen, dass nur des Fotografen Name darin vorkam.

Die beiden Geprellten beauftragten sofort einen Hanauer Anwalt mit einer einstweiligen Verfügung gegen den Fotografen. Der reagierte mit einer saftigen Rechnung für die Fotografien von den Räumen des Forsthauses. Schließlich einigten sich die drei außergerichtlich, jedoch ohne ihr gemeinsames Kunstobjekt wieder aufzunehmen bzw. auszustellen. Unterdessen hatte das fürstliche Rentamt seinen Revierförster Baumann entlassen, weil der verheiratet war, aber mit einer jugoslawischen Freundin zusammenlebte.

Und Ende des Jahres steuerte die Fürstin ihren Mercedes bei Glatteis gegen einen Baum, wobei ihr Mann – der Fürst – wenig später seinen Verletzungen erlag. Erbe seiner Besitztümer wurde ein weitläufiger Verwandter in Gedern – ein 16jähriger Prinz. Der ließ – nach einer angemessenen Trauerzeit – den Mieter des Altenfelder Hofes – Karl – vorsorglich durch den Leiter des Rentamts Scheuermann darüber informieren, dass er am 15. Februar seinen neuerworbenen Besitz – also auch das Forsthaus – in Augenschein zu nehmen gedenke.

Karl Möller hatte sich mittlerweile wieder am Frankfurter Städel immatrikuliert und arbeitete mit zwei anderen Städel-Künstlern gerade an einer gemeinsamen Ausstellung. Seine Freundin – Gisela Brückl – hatte auch wieder eine Arbeitsstelle in Frankfurt angenommen – als Werbetexterin. Die beiden wohnten die Woche über meistens in ihrer neuen Stadtwohnung, nur am Wochenende auf dem Altenfelder Hof. Karl unterschrieb seine Briefe aber nach wie vor „Mit Vogelsberggrüßen“. Ein hartnäckiger Menschenschlag – diese Oberhessen, wie gesagt.

Im Herbst 1988 wagte die Frankfurter Rundschau einen nostalgischen Rückblick auf die „Hydro-Guerilla im Vogelsberg“, in dem sie sich gleichzeitig vorausschauend gerierte:

„Es gibt kein Territorium mehr, nur noch seine Simulation.“ (Jean Baudrillard)

Am Rande des großen europäischen Eruptionsgebietes – in der bedeutendsten Härtlingsform des nordhessischen Raums – liegt der Vogelsberg. Ein tafelförmiges Vulkanplateau auf dem Schnittpunkt zweier tektonischer Schwachlinien. Was dort eines der vielen rodungsbesiedelten Taldörfer umgeben von bewaldeten Mittelgebirgshängen war, ist also ursprünglich vielleicht einmal ein Magmafluß in einer erstarrten Lavawüste gewesen, zu Urzeiten.

In einem schon in den frühen achtziger Jahren erschienenen Sachbuch mit dem Titel „Vogelsberg“ reiten ein anonymer norddeutscher Ich-Erzähler und ein arabischer Peripathetiker, beide im Vogelsberg lebend, auf zwei Pferden (die dem Filialleiter der Ulmbacher Kreissparkasse gehören) durch die nähere Umgebung.

Irgendwann stimmt dabei der Araber ein Lied an – nach der alten Melodie von „Britannien hab ich und Gallien verloren/ Und Rom und die Schwüre, die sie geschworen/ und verloren Lalange…“ Der Ich-Erzähler bemerkt dazu rückblickend: „Nur sang er stattdessen von Kairo, das er verloren hatte, und von den Frauen in Maaba, Dschidda und Suez. Es war ein schönes Lied, im rhythmischen Takt, den die Kamele so liebten, so daß sie die Köpfe senkten, die Hälse vorstreckten und mit weitausgreifenden Schritten träumerisch dahinschwankten. Nur unsere beiden Kleinpferde mochten es nicht, es machte sie nervös. Und Kamele gab es nicht, und kaum das Land vor uns – als endlose Sand- und Geröllebene“.

Bewachsen waren also die bis zu 773 Metern ansteigenden Erhebungen und die Täler vor zwanzig Jahren noch, wenn sie nicht gerade besiedelt, sonstwie bebaut oder Flußbett für Nidder, Salz, Kinzig Ohm und Bracht waren.

Aber schon damals hatte sich der aus dem Arbeiter-Anglerbund und dem Reichsverband Deutscher Sportfischer hervorgegangene Vogelsberger Angelverein mangels Betätigungsfelder aufgelöst. Aus dem selben Zeitraum stammt ein Urteil des Amtsgerichts Gelnhausen, einer Stadt am Südwestrand des Vogelsbergs. Dort wurde ein Kläger abgewiesen, der das Quaken sich paarender Frösche in einem Kunstteich im Garten seines Nachbarn wegen Lärmbelästigung zur Anzeige gebracht hatte (I). Im norddeutschen Itzehoe dagegen kam ein Landgericht wenig später zu einem entgegengesetzten Urteil, indem es das Artenschutzgesetz ausdrücklich an den natürlichen Standort der jeweiligen Spezies band.

Solche „natürlichen Standorte“ schmolzen freilich nach und nach auf Zeltplangrösse zusammen. Bis zum endgültigen Austrocknen der Flüsse im Vogelsberg gab es dort zwar einen gewissen Fischbestand, der auch regelmäßig wieder neu – d.h. künstlich – aufgestockt wurde, aber nicht mehr bis zur Angelreife gedieh, denn mehrmals im Jahr kippten die Gewässer unter zu großem Fäkalien- und Düngemitteldruck um.

Dieser Prozeß erfaßte bald auch die quellengespeisten Wasserbecken der Fischzüchter in der Gegend.

Als dann auch noch die umliegenden Großstädte (vor allem Frankfurt am Main) anfingen, den täglichen Wasserbedarf für ihre Bewohner und Industrieanlagen aus dem Vogelsberg abzupumpen, warnten die um ihr Element bangenden Angler und Fischzüchter immer heftiger vor einer „Versteppung der Region“. Hinzu kamen die sowieso unzufriedenen Bergbauern, die sich durch die beginnende Erosion und Bodenabsenkung noch zusätzlich in ihrer Existenz bedroht fühlten. Und nicht zu vergessen ihre aufs Altenteil gesetzten Väter, die sich angewöhnt hatten, einen Großteil ihrer reichlichen Mußezeit auf einem Klappstuhl am Dorfweiher zu verbringen, mit einer Angelrute in ihren „von der Arbeit schwielig gewordenen Händen“.

Vielleicht waren sie es, (in der Nachkriegszeit hatten sie noch mit Karbid und Dynamit zu fischen gelernt hatten), die in der Folgezeit dann immer öfter Brunnenanlagen und Pumpstationen der städtischen Wasserversorgungsbetriebe in die Luft sprengten? Die Polizeibehörden in den umliegenden Kreisstädten sahen sich schon bald gezwungen, eine spezielle Fahndungstruppe gegen diese „Öko-Terroristen“ einzurichten (II).

Diese neuen militanten Verteidiger des in ökologischer Hinsicht längst als äußerst instabil eingestuften Status Quo der Landschaft nannten sich selbst jedoch „Hydro-Guerilla“, da Dreh- und Angelpunkt ihrer Aktionen der prekläre Wasserhaushalt des Vogelsbergs war. Eine verschärfte Bewachung der Abpumpanlagen konnte die Attentäter nicht einschüchtern. Als dann bei einem „Brandanschlag“ auch noch ein Baggerführer der Wasserpipeline-Firma getötet wurde – der, aus dem Vogelsberg stammend, selber eigentlich zu den aktiven Gegnern des „Wasserraubs“ gehört hatte -, besaßen die Kontrahenten sogleich einen Märtyrer, dem bald im außerordentlich hoher Symbolwert anhaftete.

Die eine Partei, nennen wir sie der Einfachheit halber „die Vogelsberger“ (um hier wenigstens einmal noch das Kollektive mit dem Regionalen zu verknüpfen), die Vogelsberger also reagierten sofort: Protestierend versammelte sich eine große Menge von ihnen auf dem Marktplatz von Nidda, wo sie lauthals den Stopp des Wasserraubs verlangten und zum Zeichen ihres Protests und der Trauer um den Toten auf einem Scheiterhaufen mitgebrachte schwarz-weiße Gummischwäne aus aufgeschlitzten Autoreifen verbrannten, wie sie dort seit den Sechzigerjahren, d.h. seit dem Beginn des Individualverkehrs mit Privat-PKWs, überall in den Vorgärten aufgestellt worden waren – als Teil der Eigeninitiative in den Kampagnen um den ersten Platz im jährlich wiederkehrenden Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“.

Die Jurys in diesen Wettbewerben setzen sich zwar aus Vertretern der an den jeweiligen Orten dominierenden Interessensverbänden zusammen, waren also gewissen konjunkturell bedingten Veränderungen unterworfen, aber der einmal bei ihrer erstmaligen Zusammensetzung formulierte Anspruch, eine „gepflegte Sachlichkeit“ zu fördern, hat sich seitdem nie wieder neuen Paradigmen im Zusammenspiel zwischen verstädterten Dörfern und verlandschafteten Städten zugewandt, geschweige denn selber welche kreiert.

Und doch scheint sich auch in diesen Gremien mit der Zeit eine gewissen Hydro-Sensibilität breit gemacht zu haben: Überall werden alte – teilweise verschüttete – Brunnen liebevoll restauriert; an die ausgetrockneten Löschteiche werden von der Lauterbacher Gartenzwergfabrik Meissner hergestellte große Figuren mit eindeutiger Angelausrüstung und -gestik aufgestellt, wahlweise aus Ton gebrannt oder aus Plastik gepresst; große farbige Hinweisschilder zeigen an, welche Quellen und Bäche früher wo verliefen; für jede Gemeinde wird ein eigenes Hallenschwimmbad gefordert – und auch genehmigt (als Ausgleich zumeist für die Verminderung der Lebensqualität in all den Orten, in deren unmittelbarer Nähe man ein Nato-Munitionsdepot oder eine andere militärische Einrichtung hingesetzt hat); und schon seit langem haben herumziehende Delphin-Shows die kleinen und mittleren Wanderzirkusse an Beliebtheit übertroffen. Im Sommer sind die Kurse im Synchron-Schwimmen überbelegt. Plötzlich beginnen sich auch alte, längst vergessene christliche Bräuche wieder zu regen – ich rede nicht von der Wassertaufe, sondern von den vielen Katholiken, die wieder darauf bestehen, am Freitag nur Fisch zu essen (es ist wie mit allem und überall: Was sich rar macht, wird kostbar und begehrt!). Wobei der Zusammenhang zwischen der auf dem Fels Petri erbauten Kirche und dem Fischergruß „Petri Heil“ sowieso nie ganz verschüttet war.

Als erst drei, dann sechs der Kreiskrankenhäuser aus Kostengründen von der Landesregierung geschlossen werden sollen, kommt es zu partiellen gemeinsamen Aktionen zwischen dem weniger militanten Flügel der Hydro-Guerilla und Teilen des gegen die Schließung ihrer Krankenhäuser protestierenden Personals.

Aus Gedern wird dazu der folgende Vorfall vermeldet: Dort agitierte der mit einer medizinischtechnischen Assistentin verheiratete Bademeister Karl Moeller vom Beckenrand aus sieben herumschwimmende Frauen für die Erhaltung des Gederner Krankenhauses. Seiner Meinung nach würden nur deswegen keine Frauen sich mehr auf die dortige gynäkologische Abteilung überweisen lassen, weil der ehemalige Stationsleiter und Frauenarzt Doktor Siebert „durchgedreht“ sei – er hätte nachts sämtliche Patientinnen auf den Flur befohlen, wo sie im Nachthemd in Reih und Glied Aufstellung nehmen und das Deutschlandlied singen mußten. Tatsächlich wurde dann ein Doktor Siebert aus Gedern in die mittelhessische Irrenanstalt Hadamar eingewiesen. Die Kreiskrankenhäuser, deren gynäkologische Abteilungen vor allem unter dem Trend zum Einkind, das dann auch noch in einer Hausgeburt zur Welt kommt, zu leiden haben, sind dazu übergegangen, mit einem sogenannten Unterwassergeburts-Angebot sich wieder attraktiv für ihre hochschwangere Klientel zu machen. Im Kreißsaal werden über Lautsprecher Walgesänge abgespielt, auf den Zimmern befinden sich nicht nur TV-Geräte, sondern auch Kalt- und Warmwasser-Aquarien, und in den Badezimmern sind spezielle Räume abgetrennt worden, in denen man einige vom amerikanischen Professor Lilly erfundene Isoliertanks aufgestellt hat. Sie sind halbgefüllt mit lauwarmem Salzwasser und lassen sich von innen schall und lichtdicht schließen. Angeblich soll die darin von Außenreizen gänzlich freie Atmosphäre, während der Körper sanft in einer Salzlauge vor sich hin dümpelt, dazu führen, daß die Angst vor dem zerstreuungs- und beschäftigungslosen „Horror Vacui“ einer „Gaudium Vacui“-Erwartung Platz macht, in der einem darüber hinaus pränatale – ja sogar präterrestrische, mithin also ozeanische – Erfahrungen wieder zugänglich werden. Erfahrungen, über die unter Wasser geborene Kinder von vornherein noch verfügen, was sie zum Beispiel befähigt, sich ohne große Scheu und Umstellung mit den Delphinen in den Wander-Shows zu verständigen, selbst die dort nur selten gezeigten Killerwale sind ihnen nicht fremd (III)

Man muß dazu anmerken, daß diese sogenannte „lnterspecies Communication“ eine lange Tradition im Vogelsberg hat. Seit den frühen sechziger Jahren bereits war dort der CB-Funk weit verbreitet, eine Bewegung von Hobbyfunkern, für die seit jeher Verständigungsschwierigkeiten zwischen verschiedenen Arten nichts weiter bedeuteten als Probleme bei der Feineinstellung von Frequenzen: „Jaguar ruft Windrose! Bitte kommen!“ – Um nur ein Beispiel zu nennen.

Im Laufe der Funk-Zeit hat diese Identifikation mit einer als Code-Wort verwendeten Spezies die seltsamsten Blüten getrieben: Eine CB-Funkerin aus Gelnhausen beispielsweise, die im Äther auf „Flußpferd“ reagiert, sammelte mit den Jahren so ziemlich alles verfügbare Bildund Schriftmaterial über dieses noch von Alfred Brehm als „äußerst dumm und heimtückisch“ beschriebene Säugetier; ein anderer CB-Funker – „Barracuda Birstein“ – nahm nach der Aufstellung einer großen Mehrbereichsantenne in seinem Garten ein seltsam raubfischhaftes Aussehen an; ähnlich erging es seinem Funkkollegen in Herbstein namens „Tümmler“, der immer irgendwie tranig wirkte …

Genug dieser Interspecies Metamorphosen, die darüber hinaus noch eine erdgeschichtliche Dimension beinhalten: Wie man mittlerweile weiß, begann vor 65 Millionen Jahren die geologische Neuzeit der Erde, in deren Tertiär das gesamte Gebiet um das Kinzigtal Teil eines Meeresarmes war, der das Nordmeer mit dem Mittelmeer verband (entstanden war er durch den Einbruch des Oberrheingrabens). Mit der Zeit wurde daraus ein Binnenmeer, das dann vom Spessart aus langsam verlandete. In den Lilly-Isoliertanks der Kreiskrankenhäuser von Schlüchtern und Salmünster gelang es nun einigen Patienten wiederholt, an diese verschütteten binnenozeanischen Erfahrungen anzuknüpfen, die immer noch in Form von Arche-Typen durch den Vogelsberg wabern (IV)

Anfang der Achtzigerjahre publizierte ein Social-Fiction-Autor in Bobenhausen II – Mathias Horx – mehrere literarische Rekonstruktionen des sozialen und technologischen Elements (nach einer atomaren Katastrophe im Vogelsberg). Wie hätte er voraussehen können, daß in Wirklichkeit eine Rekonstruktion des nassen Elements dort auf dem Plan stand, genauer gesagt: eine Simulation desselben? Dies geschah vor allem dadurch, dass man es sich mythisch auflud und mit mystischen Qualitäten gleichsam anreicherte – so erhielt man „schweres Wasser“ (das dem in den Dreißiger Jahren in Norwegen produzierten nicht unähnlich war – vergleiche dazu H.M. Enzensbergers „Norwegen“-Essay, in dem er ein oberhessisches Frauenkneipen-Kollektiv kurzerhand nach Oslo verlegt hat).

Was die versiegenden Bäche kurzfristig immer wieder neu entstehen ließ und den Anglern jedesmal wieder Anlaß zu neuen Hoffnungen gab: die Niederschläge an saurem Regen, hatten bald die nicht-unterglaste und nicht-künstlich bewässerte Rest-Vegetation in der Region fast völlig zerstört. Seltsam, in dem Moment, wo man fast nur noch das mühsam und zudem äußerst kostbare Brunnenwasser zur Verfügung hatte, ab diesem Zeitpunkt etwa klassifizierten mehrere Psychiater in den kreisstädtischen Krankenhäusern bei etlichen Fällen das von ihnen diagnostizierte Syndrom „Wasserscheu“ als endogene Psychose.

Noch seltsamer, daß erst dann damit begonnen wurde, die Fließwasserenergie an den noch erhaltenen Wassermühlen zu nutzen, als die Bäche und Flüsse fast völlig versiegt waren. Man verwendete statt dessen ebenfalls Brunnenwasser, das umständlich und teuer hochgepumpt auf die Mühlräder geleitet werden mußte, anschließend floß es in die Gewächshäuser und auf die niederschlagsgeschützten kleinen Felder. „Wasserkunde“ wurde zu einem Unterrichtsfach an den Grund- und Hauptschulen, in den gymnasialen Oberstufen kam noch das Fach „Strömungslehre“ hinzu; an der Gesamthochschule Kassel wurde „Wasserkraftforschung“ betrieben.

Die Wünschelrutengänger – Hydromanten – hatten Hochkonjunktur. Aus Schotten wird von einem solchen, der zuvor jahrelang als Formblattvertreter gearbeitet hatte, berichtet: Während er noch als Vertreter im Kreis herumfuhr, hatte er immer wieder auf Parkplätzen eine Pause eingelegt, sich die Karteikarten seiner nächsten Kunden vorgenommen und dabei überlegt, was er bei seinem letzten Besuch mit ihnen geredet, wie hoch ihre letzte Bestellung gewesen war. Dabei passierte es ihm dann, daß seine Kunden, wenn er bei ihnen ankam, jedesmal bemerkten: „Verrückt, daß Sie jetzt gerade kommen, eben haben wir von Ihnen gesprochen!“ Von einem anatolischen Kunden aus Ober-Seemen erfuhr er dazu ein türkisches Sprichwort: „Der gute Mensch kommt aufs Wort“. Die deutsche Verkäuferin im Kaufhaus Kempel in Ulrichstein meinte dagegen: „Wenn man vom Teufel spricht…“ Ein zufällig in diesem Laden anwesender ostfriesischer Sommergast, der sich auch durch die erheblich verminderte Erholungsqualität des Vogelsbergs aufgrund erodierter Höhen und Hänge nicht von seinen Urlaubsgewohnheiten abbringen ließ, beruhigte ihn jedoch: „De düwel is so swat nich, as huum oft malt“. Der Formblattvertreter machte sich schließlich diese Parkplatz-Telepathie zunutze und erledigte seine Aufträge nur noch vom Schreibtisch aus, indem er der Reihe nach an seine Kunden dachte, d.h. über ihre Karteikarten meditierte, woraufhin die Adressaten ihm prompt und schriftlich ihre Bestellungen zuschickten.

Dieser merkwürdige Vorfall hat insofern etwas mit Wasser zu tun, als diese Art der Geschäftsabwicklung per morphischer Resonanz sich streng an den Verlauf der ehemaligen Flüsse in dieser Region hielt und zwar funktionierte sie flußaufwärts besser als abwärts, was seit jeher in etwa der Ausbreitung neuer Ideen und Gedanken entsprach – die Vogelsberger erwarteten demzufolge anscheinend nach wie vor alle Erneuerungen und neuen Errungenschaften vornehmlich aus den umliegenden Niederungen (V). Dorthin schickten sie jedenfalls ihre „Bestellungen“.

Den Formblattvertreter brachten diese Erkenntnisse auf die Kunst des Wünschelrutengehens. Überhaupt wurde mit der Zeit das Gehen immer attraktiver bei den Vogelsbergern. Allerdings verwandelte sich dabei der frühere „Wanderer“ mehr und mehr in einen Flaneur, der nicht mehr in gerader Linie zu einem Ziel nach Dort aufbrach, sondern im Hier und Jetzt hin und her wandelte. Sowohl im Städtischen als auch im nicht mehr davon unterscheidbaren Dörflichen sprach man nur noch vom „Wandler“, der bei seinem Herumschlendern den Vektor gegen Null brachte und die Vielheit der Richtungswechsel maximierte.

Erinnern wir uns: diese Phänomene nahmen ihren Anfang mit der Entstehung und den Aktivitäten der Hydro-Guerilleros, die nächtens in der Gegend herumschlichen und dabei (als Liebespaare mitunter getarnt) Brunneneinrichtungen und Pumpanlagen der städtischen Wasserversorgungsfirmen im Vogelsberg in die Luft sprengten. Eine dieser wahrscheinlich aus Jungbauern zusammengesetzten Gruppen nannte sich in ihren sogenannten Bekennerbriefen „Initiative Lebensfreudiges Kinzigtal“. Sie unterschied sich insofern von den anderen Bombenlegern, als sie ziemlich wahllos nächtens alle Planierraupen mit einem selbsthergestellten Nitroglyzeringemisch explodieren ließ, also auch solche Baumaschinen, die nur zur Straßenausbesserung verwendet wurden.

Kommen wir nun von diesen „Explosés“ über den immer genauer hinschauenden „Wandler“ zum neuen „Implosions“-Paradigma.

Nachdem der ehemalige Oberförster Trauberger aus Wächtersbach (VI) einige Jahre lang in seinen Gewächshäusern mit Bonsai-Bäumchen-Kulturen experimentiert hatte, vergeblich, legte er sich einen kleinen künstlichen Bachlauf unter Glas an, in dem er fortan Forellen beobachtete. Dabei machte er die Entdeckung, daß diese Fische nicht mittels einer schnellen Bewegung ihrer Schwanzflossen flußaufwärts springen, sondern weil sie in der Lage sind, die durch das herabstürzende Wasser entstehenden Strudel für sich zu nutzen – sie machen sich darin steif, werden herumgewirbelt und gleich darauf nach oben geschleudert. Diese Beobachtung teilte Trauberger den Mitarbeitern der kirchlichen Heimfortbildungsstätte bei Wittgenborn auf dem „Weiherhof“ mit. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zog man dann erste noch vorsichtige Schlußfolgerungen daraus, die in der Folgezeit in einer Serie von Experimenten erhärtet wurden. Ihre Erkenntnisse bestätigten eine alte Vermutung, die neben einigen Pflanzenphysiologen auch schon Goethe gehegt hatte: „Es waltet in der Natur ein allgemeiner Spiralismus!“

Diese Spiralbewegung wurde von den Wittgenbornern als „saugendes implosives Gebilde“ bezeichnet, wobei die Kunst ihrer Nutzbarmachung darin besteht, jene Spiralkurve zu finden, in der sich das Wasser, das durch sogenannte Drallrohre gedrückt und darin spiralisiert wird, von seiner Führungswand löst, sich also widerstandlos spezifisch verdichten läßt, zentripetiert und dabei abkühlt. Das in einem solchen System spiralisierte Wasser entwickelt sich zu einem Sogkolben, wobei es sich von Windung zu Windung beschleunigt und verdichtet. Es kann damit eine Maschine angetrieben werden, deren Implosionskräfte (nach Prof. Ehrenhart) 127mal stärker als Explosionskräfte sind. Im Prinzip sieht eine solche Implosions-Maschine so aus, daß mehrere Drallrohre, die auf einem konischen Rotor montiert sind, strahlenförmig von einem Sammeleinlauf abgehen. Durch die Drehung des Rotors erfolgt eine zentrifugale Beschleunigung der Rohre, womit ein sofortiges Einrollen des darin befindlichen Wasser bewirkt wird, das sich dabei abkühlt und verdichtet. Beim Ausstoßen dieses „Wasser-Zopfes“ werden hohe Rückstoßkräfte frei, die in Antriebskraft umgesetzt werden können.

Eine solche Antriebskraft kommt einem Perpetuum Mobile Zweiter Ordnung gleich und ist somit geeignet, das zweite Gesetz der Thermodynamik zu widerlegen. Ein Gesetz, von dem der Kunstkritiker und Historiker Arnheim einmal behauptet hat, daß Europa es bei seiner ersten Formulierung (durch Carnot) deswegen so begierig aufgriff, weil sich damit alles, was scheinbar den Bach runterging, erklären ließ: „Die Sonne wurde kleiner und die Erde kälter, und der allgemeine Zerfall in einen Zustand der Entropie ließ sich bis in die sinkende Armeedisziplin, in die gesellschaftliche Fraktionierung, in die abnehmende Geburtenrate, in die Verödung der Landstriche und in die Zunahme von Geisteskranken und Tuberkulose etc. hinein aufspüren“ (heute würde man statt Tuberkulose vielleicht Aids und BSE anführen!).

Trauberger hat einmal die Implosions-Energie als „weiblich“ bezeichnet, im Gegensatz zum‘ Explosions-Modell, das ihm ein „männliches Phantasma“ zu sein schien, wobei er schon das implosionserzeugende Element „Wasser“ als etwas genuin Weibliches begriff.

Wie dem auch sei, zusammenfassend läßt sich sagen, daß in einer Region, deren soziale und ökologische Entropie schon ziemlich weit fortgeschritten war, daß gerade dort versucht wurde, den Zusammenbruch der ineinandergreifenden Systeme mittels explosiver Mittel und Strategien aufzuhalten, wobei man im weiteren Verlauf dieser sich radikalisierenden Auseinandersetzung schließlich auf eine ganz andere Denk- und Sichtweise stieß: Auf implosive Gebilde, die in ihrer Anwendung dann die gesamte Entropie schließlich widerlegten.