Was verbindet Sie mit dem Konflikt um das Berliner Schloss?

Als Historiker beschäftige ich mich seit 30 Jahren mit Fragen des Kolonialismus und der Erinnerungskultur und seit neun Jahren auch ganz gezielt mit dem Schloss und dem Humboldt Forum.

Das Humboldt Forum als Agora für die Welt und Hort der Wissenschaft mit Bezug auf die Gebrüder Humboldt versucht durch das aus dem 19. Jahrhundert stammende Narrativ, das Deutschland als in der Welt führende Wissens- und Kulturnation beschwört, die antidemokratische und antimoderne Botschaft des Schlosses zu überschreiben. Dieses Narrativ stellt das ‚Land der Dichter und Denker‘ in den Mittelpunkt und verschiebt dabei das ‚Land der Richter und Henker‘ aus dem Zentrum der selbstkritischen, identifikatorischen Erzählung.

Die Architektur – also das Schloss – ist ein Verweis auf die Zeit der Monarchie, die man sich als eine Zeit idealisiert, in der die Welt angeblich „noch in Ordnung“ war. Die Architektur feiert ein Bild Preußens, das die Frage nach dessen Verantwortung für die deutsche Katastrophe des 20. Jahrhunderts ausblendet. Es überbaut buchstäblich die deutsche Gewaltgeschichte und überspringt dabei Auschwitz. Überbaut wurde auch der Palast der Republik, der eben auch für die deutsche Teilung und damit die Wunden der deutschen Gewaltgeschichte stand. Das Schloss ist ein steingewordener Schlussstrich! Es steht für eine Renationalisierung der deutschen Identität, es ist ein Monument antidemokratischen Denkens. Dass sich unter den Spendern Menschen mit einem entsprechenden Welt- und Geschichtsbild befinden, auch mit einem rechtsextremen Hintergrund, verwundert da überhaupt nicht.

Das Ganze sehe ich als einen Verrat an der demokratischen Geschichte Deutschlands wie auch an einer Erinnerungskultur, die sich politisch der eigenen Geschichte stellt. Vordergründig beschwört das Humboldt Forum das Lernen aus der Geschichte. Baulich transportiert es aber eine ganz andere Message. Es steht damit auch für eine Erinnerungskultur, die im Rhetorischen, im Performativen erstarrt. Wo über deutsche Identität, auch der Einwanderungsgesellschaft gesprochen werden müsste, herrschen Sprachlosigkeit oder performative Akte. Ich glaube, dass es aber gerade heute einen ganz großen Bedarf gäbe, deutsche Identität wirklich zu verhandeln.

Fühlen Sie sich durch den Symbolbau repräsentiert?

Nein. Als Bürger einer Demokratie und offenen Gesellschaft fühle ich mich durch diesen Symbolbau nachgerade beleidigt. Das gilt auch für die Kuppel und deren Inschrift. Sie senden ein christlich-fundamentalistisches Signal: Wir sind christlich. Das ist unser Kern. Es ist aber keine Kirche, an der dies zu lesen ist, sondern ein repräsentativer Staatsbau. Wenn wir uns als eine offene Gesellschaft, eine Migrationsgesellschaft verstehen, wird uns hier eine Botschaft untergejubelt, die dies konterkariert. Eine Republik, die sich als offene Gesellschaft versteht, muss andere Zeichen setzen.

Was ist Ihre Forderung?

Man muss die Geschichte des Ortes wieder sichtbar machen, und man muss die unheilvolle Geschichte Deutschlands in die Fassade einschreiben. Ein preußisches Disneyland, das suggeriert, dass diese Gewaltgeschichte nicht stattgefunden hätte, darf es hier nicht geben. Es darf keine Möglichkeit geben, an diesem Ort vorbei zu gehen, ohne sie wahrzunehmen. Der Ort muss diese Gebrochenheit zeigen. Um das umzusetzen, gibt es viele mögliche Wege. Wir brauchen dazu einen offenen Prozess, in dem diese Frage diskutiert wird. Zum Teil wird ein Rückbau der Fassade nötig sein.

Was können Sie sich konkret vorstellen?

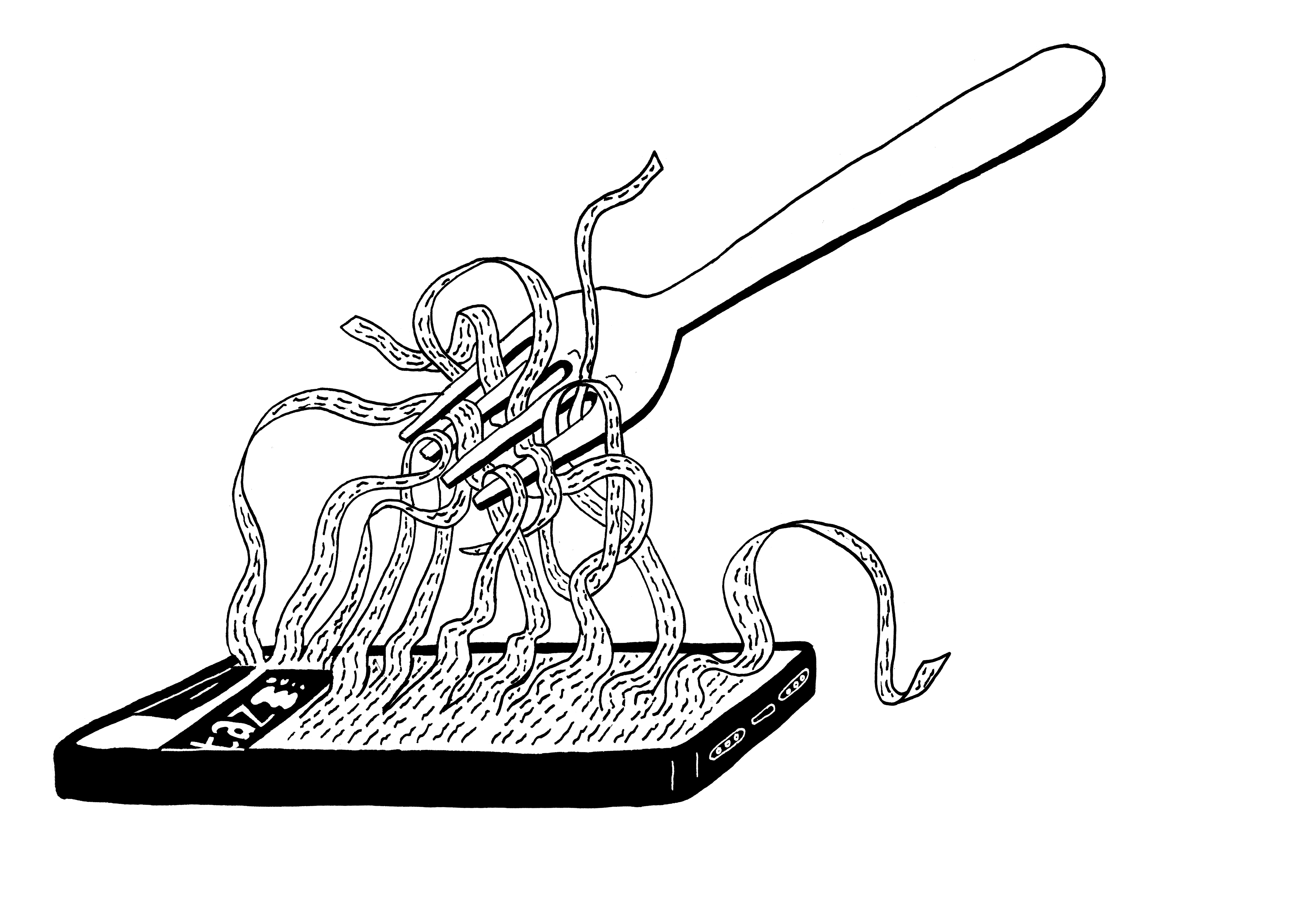

Man könnte die Fassade stilistisch mit Stacheldraht umhüllen und damit aufbrechen oder den Schlüterhof mit Sand aus der Omaheke Wüste auffüllen, wo der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama verübt wurde – im Namen des Kaisers, der der letzte Hausherr des Schlosses war. Damit würden wir zeigen: Es ist etwas passiert! Wir haben uns von diesem Regime gelöst – und das aus guten Gründen!

Darüber hinaus müsste man auch die Nutzung der Räume radikal ändern. Statt eines ethnografischen Museums könnte dies ein Ort sein, an dem deutsche Geschichte verhandelt wird – gerade auch mit ihren dunklen Seiten. Denkbar wäre hier ein Zentrum für Migrationsforschung. Es müsste ein Ort sein, an dem die Frage gestellt wird: Wie versteht sich diese Gesellschaft? Wer gehört dazu? In diesem Sinne könnte ich mir an diesem Ort in der Stadt auch eine Geflüchtetenunterkunft gut vorstellen.

Dr. Jürgen Zimmerer ist seit 2010 Historiker für die Globalgeschichte an der Universität Hamburg und leitet seit 2014 den Projektverbund „Forschungsstelle Hamburgs (post-)koloniales Erbe“.

Das Gespräch führte Tina Veihelmann.

Statement von Jürgen Zimmerer als Video.