Der Bär flattert in nördlicher Richtung.

Als Frau Vanscheidt mit den beiden Töchtern nach der Evakuierung zurückkam, spielten sich dramatische Szenen ab. Heiner Vanscheidt wollte bei meiner Mutter bleiben, doch die weigerte sich: »Nein, du gehörst zu deiner Familie.« Die Trennung von meinem Vater war etwas anderes: »Ich habe mich nie mit ihm verstanden …« und »Habe immer schon gesagt, er ist ein guter Kerl, aber wir passen einfach nicht zusammen …« Ich redete ihr nach dem Munde: »Ich finde ihn auch doof«, mußte ja Stellung beziehen als Kind, obwohl ich das alles nicht gut fand. Und dann ging es los mit ihrer Konzertina, meine Mutter nahm Unterricht gegenüber in der Musikschule von Siegfried Neusch van Deelen, und sie war sofort vom Siegfriedschen Charme becirct. Wirklich, er circte – erst mit sechzehn wurde mir klar, daß dieses exaltierte Getue und Gehabe etwas mit seiner schwulen Seite zu tun hatte.

Meine Mutter jedenfalls war von Siegfried gefangen, er war damals noch mit Ruth verheiratet, der Tochter eines Ingenieurs aus Siemensstadt. Dort unterhielt er eine Dependance, immerhin hatte sein Privatkonservatorium in beiden Stadtteilen dreihundert Schüler. Er beschäftigte sogar freie Mitarbeiter, so den Hofrat Groß vom Sternschen Konservatorium, entsprechend war auf dem selbstkalligraphierten grünen Karton an der Wohnungstür zu lesen: »Musikschule Siegfried Neusch van Deelen – Kapellmeister und Komponist. Ausbildung an allen Instrumenten. Musiktheorie bis zum Kontrapunkt. Gesangsausbildung bis zur Bühnenreife«. Die Theorie bis zum Kontrapunkt unterrichtete Hofrat Groß, Gesang und alle Instrumente Siegfried, obwohl er Trompete, Akkordeon, Klarinette nur rudimentär beherrschte. Seine Instrumente waren Klavier und Geige – jedoch ein Genie kann eben alles: vom Schneidern bis zum Schustern. Onkel Siegfried, wie ich ihn bald nannte, machte in diesen Schwarzmarktzeiten Schuhe mit Keilabsatz im New Look, die fanden in Niederschönhausen reißend Abnehmer. Es waren keine Modelle wie von Ferragamo, eher welche aus der frühen Bronzezeit, also noch nicht die kunsthandwerklich hochstehende Römersandalette, aber wir befanden uns nach dem Umbruch sowieso wieder in der Frühzeit.

Edith übte hingebungsvoll auf ihrer achteckigen Quetsche, und bald folgten Onkel Siegfrieds erste große Auftritte: »Ditalein«, so nannte er meine Mutter Edith, »ich kann mit Ruth nicht mehr leben! Die Frau ist frigiiide!« Ich wußte nicht, was das zu bedeuten hatte, nur daß es irgendwie das Zusammenleben störte, war mir klar. Solche Aufwallungen von Onkel Siegfried endeten stets mit dem Stereotyp: »Ditalein, ich bin eben ein Künstler.« Und ich kann mir nicht helfen, immer noch, wenn ich das Wort höre, muß ich an ihn als Genie-Darsteller denken, wie er in Verzweiflung über Ruth und die Welt – ernst und gespielt, das war eins – mit der Faust in den Spiegel auf unserem Korridor reintöppert. Es war komisch und beängstigend zugleich, denn seine Knöchel bluteten tatsächlich. Also, nach Revolver ziehen ist mir nicht, wenn ich das Wort »Künstler« höre, ich muß nur lachen.

Eine Zeitlang versuchte Ruth die Entfremdung von Siegfried zu übergehen, und auch Siegfried und Edith bemühten sich, ihr Verhältnis vor Ruth zu kaschieren, man war lediglich befreundet. Deshalb lernte ich Tante Ruths Vater kennen, den Siemens als Ingenieur in die Welt geschickt hatte. In seiner Wohnung hingen afrikanische Gazellen- und Büffelgehörne, die großen Eindruck auf mich machten. Nach einer Weile zog Tante Ruth wieder zu ihren Eltern nach Siemensstadt, und Siegfried wurde zum zweiten Mal geschieden. Die Frau vor Ruth hatte Onkel Siegfried – das kriegte ich mit, als er es meiner Mutter erzählte – mit einem Mädchen im Bett erwischt. Ich glaube inzwischen eher, und das nicht ohne Grund, daß sie ihn mit einem seiner Musikschüler ertappt hatte. Denn zehn Jahre später, als ich in den Sommerferien bei den Stinnesschen ILAG-Lackwerken in Düsseldorf arbeitete, wo auch Siegfried für kurze Zeit beschäftigt war, tuschelten die Arbeiter, daß sie Siegfried mit einem jungen Lackwerker oben im Schießbaumwoll-Lager beim Schwulibertieren erwischt hätten. Wie peinlich, diese blöde Versagerpfeife, jetzt auch das noch! »Ist nur mein Stiefvater«, wischte ich das weg, »mit dem habe ich nichts zu tun, der ist sowieso ein Arschloch!«

Mein Vater Kurt Schröder war, nachdem er schon 1945 aus russischer Gefangenschaft zurückgekommen war, in einem kleinen Zimmer in Steglitz bei zwei alten Frauen untergekrochen. Ab und zu brachte Edith ihm etwas zu essen, er lebte kärglich, fand dann eine schlechtbezahlte Hilfsarbeit bei der BVG. Das Reparieren von Oberleitungen war für diesen handwerklich unbegabten Beamten bestimmt nicht die richtige Arbeit. Von Zeit zu Zeit kam er heimlich in den Ostsektor, um meine Mutter zu überreden, wieder mit ihm zusammenzuleben, es sei doch zehn Jahre lang gutgegangen. Wenn er da war, guckte er mich mit traurigen braunen Augen an, brachte auch immer etwas mit, eine kleine Spielzeug-Registrierkasse aus Blech für den Kaufmannsladen, die er im Schutt gefunden hatte. Ich fand sie schön, denn sie klingelte, wenn die Schublade aufsprang, aber meine Mutter und Onkel Siegfried machten sich lustig darüber: »Das ist doch nichts mehr für einen großen Jungen!« Einmal brachte er mir ein halbes Pfund Kirschen, eine rare Delikatesse, Siegfried und meine Mutter hetzten auch dagegen. Alles, was der Mann tat, fanden sie falsch und lächerlich. Wieder mußte ich Stellung beziehen und in ihr Horn tuten, aber es gefiel mir nicht. Widerwillig ließ Kurt sich scheiden, meine Mutter erklärte mir: »Ich will nichts von deinem Vater haben!« Darüber wunderte ich mich, denn sie hatte doch sowieso alles in der Wohnung behalten.

Onkel Siegfried und Edith heirateten, sie spielte begeistert Konzertina, allerdings ist sie nicht weit über ›Ännchen von Tharau‹ hinausgekommen. Ich mußte Geige üben, weil meine Mutter meinte: »Ach, der Junge hat ja so einen wunderbaren Strich!«, und Onkel Siegfried bestätigte es ihr. Nun bin ich etwa so musikalisch wie einer dieser dreihundert fünfjährigen japanischen Winzlinge, die du in Weihnachtsunterhaltungs-Shows zuweilen synchron auf der Geige kratzen siehst. Apropos Japan und synchron: Als ich neulich in Bad Nauheim einen meiner Bypass-Gefährten – immerhin Kontrabaß im Frankfurter Opernorchester, also Orchesterkategorie A – fragte, was eigentlich passiere, wenn mal ein Musiker danebenhaut in so einem großen Klangkörper, meinte er: »Tja, das kommt vor, aber so was verspritzt sich. Nur die Japaner sind immer vollkommen präzise und deshalb in allen Orchestern der Welt die verhaßtesten Menschen, es gibt keine unkollegialeren Musiker als Japaner.« Im Lichte dieser Information bin ich also wohl noch unmusikalischer als ein japanischer Steppke, vor allem aber hatte ich keine Lust zu üben.

Da ich jedoch in einem Musiklehrerhaushalt lebte, eilte mir der Ruf voraus, wunderbar Geige spielen zu können, und weil ich dem als Angeber nicht sofort widersprach, sagte meine Lehrerin Fräulein Wuttke: »Jörg, bring doch mal deine Geige mit.« Ich genierte mich, war entsetzt und ratlos, weil ich doch bisher nur Anfängerstücke und Kayser-Etüden konnte. Wahrscheinlich hätte das der Wuttke für einen Schüler der zweiten Klasse gereicht, aber ich wollte mich als Virtuose nicht blamieren. Deshalb bildete ich mir am Tag meines Vorspielens Bauchschmerzen ein und blieb zu Hause. Fräulein Wuttke versuchte es noch ein weiteres Mal, diesmal ging es um das Rahmenprogramm zur ›Ersten Berliner Jugendkonferenz‹, die Ende 1945 in unserer Schule stattfand, da sollte ich als Solist mitwirken. Ich vergaß dann so lange, die Geige mitzubringen, bis Fräulein Wuttke die Lust verlor. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, die nicht auftraten, half ich beim Schmücken der Aula und tat es mit Eifer. Am Tage der Veranstaltung, einem Sonntag, hing an der Schulhausfront ein Transparent: »Einigkeit macht uns stark, Uneinigkeit schwach!« Es gab eine Tüte Bonbons für jeden, und wir jubelten den Delegierten auf dem Schulhof zu.

Die Größen der späteren DDR, Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl, Hermann Axen, saßen auf der Tribüne, Erich Honecker sprach zu dem Goebbels-Wort »Wir kämpfen um Öl und wogende Weizenfelder fremder Völker, und wir wollen uns gesundstoßen«. Danach kündigte er an: »Die sowjetischen Ankläger beim Nürnberger Prozeß werden Dokumente vorlegen, die die Machenschaften und Verbrechen der nationalsozialistischen Großindustrie beweisen.« Außer daß die Ingenieure von Siemens und Krupp allesamt Teufel seien, verstand ich wenig von dem, was der Genosse Honecker sagte, aber die Stimmung war fröhlich, feierlich und kämpferisch. Nach jedem Auftritt der jugendlichen Solisten, die Gedichte vortrugen oder auf der Flöte bliesen, wurde begeistert geklatscht. Mist, dachte ich, so gut hätte ich das mit meiner Geige auch noch hingekriegt.

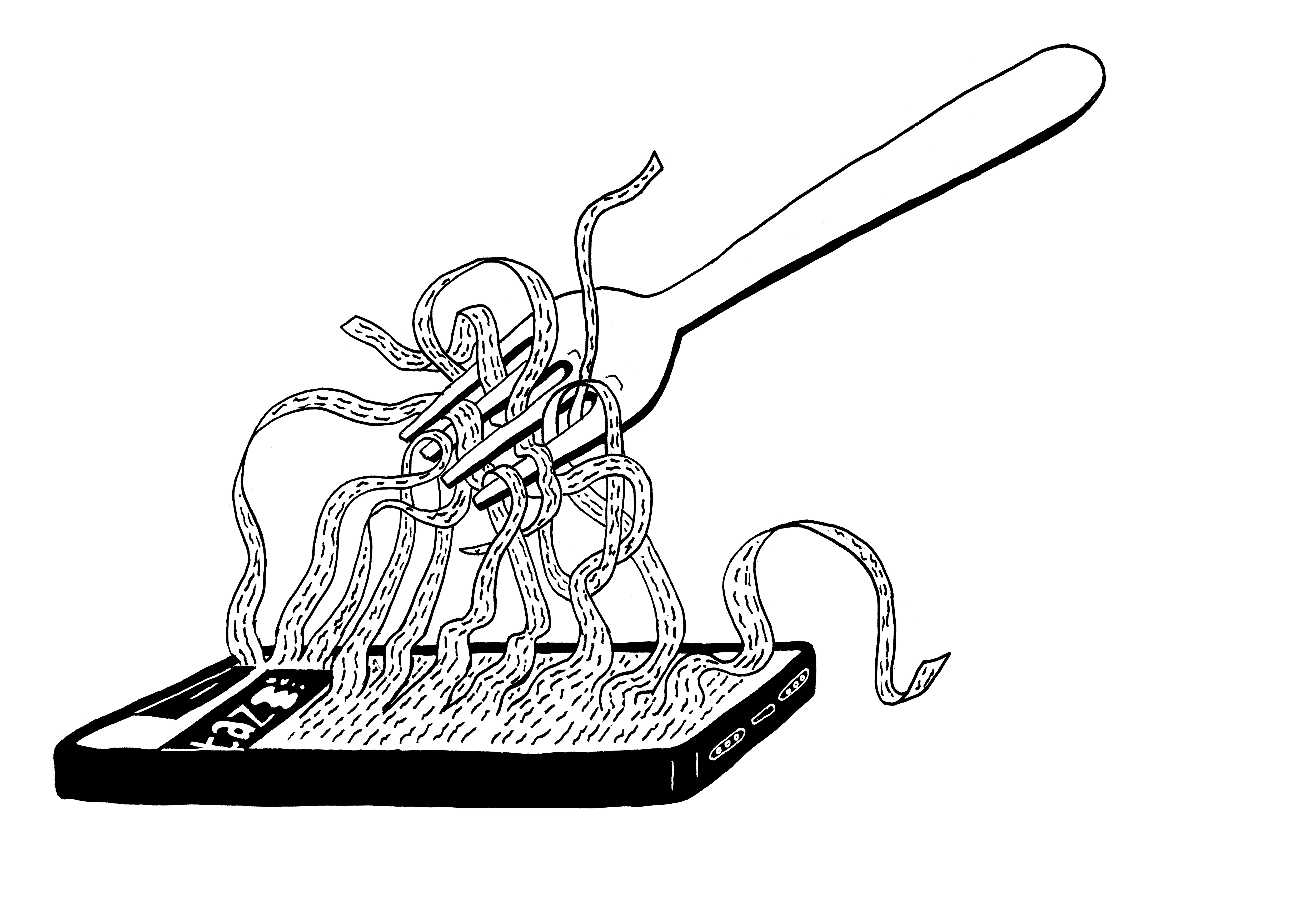

Wir rudern gerade in den alten Zeiten herum, in einem Meer von Fotos, die wir ins Deutsche Literaturarchiv einliefern werden. Die ganze Bude sieht aus wie ein Fließband mit Archivschachteln. Die Bilder aus der Vergangenheit gehen einem auch emotional auf den Wecker. Wir trösten uns damit, daß wir einerseits, die ganze Scheiße bald hinter uns haben, wo sie hingehört, und andererseits eine Auswahl von ungefähr 50 Fotos machen werden, die zu ›Schröder erzählt‹-Geschichten passen, welche wir in nächster Zeit in unser tazblog stellen werden.

(Fotos: privat / DLA / BK / JS)