Der Bär flattert in südwestlicher Richtung.

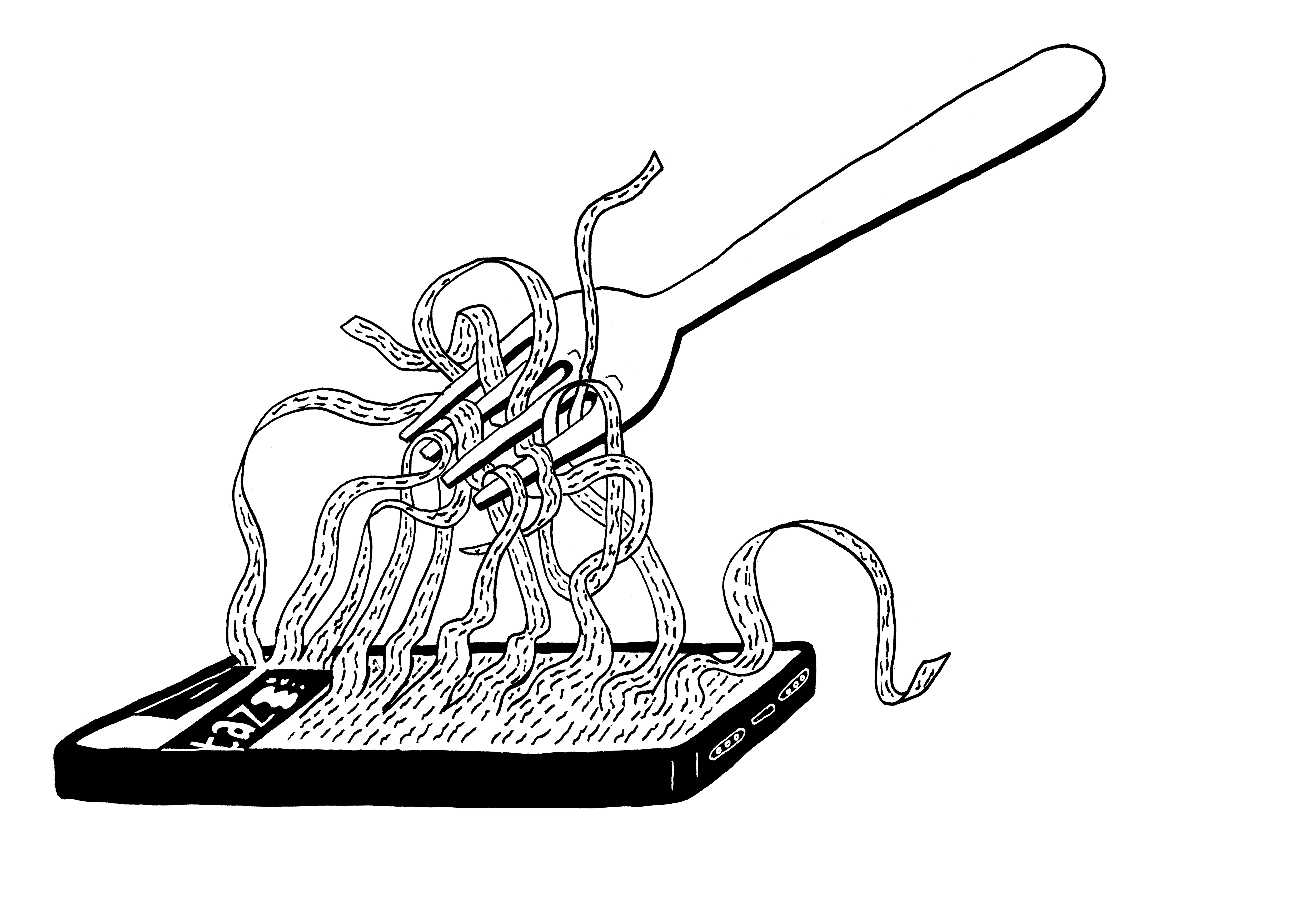

Kürzlich begann das Festival ›Pop am Rhein‹,

welches in Düsseldorf, Köln und Bonn von September 2007 bis Februar 2008 stattfindet. Spiritus rector ist Uwe Husslein, der bereits im letzten Jahr die Kölner Ausstellung ›Außerordentlich und obszön‹ Rolf Dieter Brinkmann und die Pop Literatur‹ kuratierte, an der wir ebenfalls beteiligt waren. Weil unser Plakat zur Kölner Ausstellung allenthalben gefiel, hatte man uns gebeten, auch für ›Pop am Rhein‹ Logo und Plakat zu entwerfen. Aber an der graphischen Umsetzung auf der Website begehren wir nicht schuld zu sein!

Im nächsten Jahr werden wir in Düsseldorf und Bonn von Schröders Jahren am Rhein erzählen. Als kleinen Vorgeschmack bringen wir hier eine Geschichte über Düsseldorf lange vor den Zeiten des Pop, oder, sagen wir besser, bevor Pop so genannt wurde.

Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre war Düsseldorf eine Stadt mit vielen kleinen Szenen. Dort lernte ich Buchhändler auf der Königsallee und begann mein Leben in der Bohème. Oft saß ich abends im ›Mobbi‹ am Wilhelm-Marx-Haus, hinter der Theke die Italomachos Angelo und Renato, davor die Germanomachos Jochen und Hans, zwei Tapetenhändler von Fausel & Biskamp, sowie zwei Nutten von der anderen Kö’-Seite, ein Halbstricher und zwei Bertelsmann-Drücker. Es wurde um Haus und Hof geknobelt: »Chicago hoch tief«. Oder ich hockte mittags fast abgebrannt im ›Copacabana‹ neben dem ›Mobbi‹, das zwei schwule Brasilianer betrieben. Hier führte ich lange abgefahrene Gespräche mit Wittgenstein, dem Kokser, am Tresen lungerten halbwüchsige Mädchen im Juliette-Greco-Habit. War ich gänzlich abgebrannt, saß ich im Wilhelm-Marx-Haus in der Gaststätte der ›Brücke‹, des englischen Kulturinstituts, dort konnte man anschreiben lassen am Stammtisch der ›Kammerspiele‹ des Brecht-Regisseurs Hansjörg Utzerath, hier soff das Ensemble und schmiedete Pläne. Mit schiefgelegtem Kopf hockte meist schweigend Johannes Wasmuth dabei, der bigotte ›Brücke‹-Hausmeister mit Baskenmütze und spätere Gründer des Bahnhofs ›Rolandseck‹, ein ganz großer Kultur-Charity-Absahner der frühen Jahre. Dann gab es noch den ›Dudelsack‹, wo Muggsy aus Berlin herumtrötete, die Erfinderin der ›Sprecharie‹ und — notgedrungen — platonische Freundin von Niki, der Rhein-Ruhr-Schwulen-Queen. Nicht zu vergessen das alte ›Ciro‹ gegenüber dem ›Apollo‹, wo meine Freundin Leane als Barfrau arbeitete.

Die Zentrale für Leute wie mich aber wurde das ›Bobby‹ in der Altstadt, eine winzige Altbierkneipe mit ein paar schmalen Bänken rundum, die eigentlich ›Schnapsausschank an der Kreuzherrnecke‹ hieß. Bobby war der erste Wirt gewesen, die Kneipe gehörte zu den Schuster-Gaststätten. In der Altstadt, die heute wie die Reeperbahn aussieht, war damals nämlich bis auf drei Traditionsfreßlokale und fünf, sechs traurige Rentnerkneipen nichts los, bis Schuster kam, ein Ungar. Ihm gehörten zwei weitere Etablissements, die mit dem ›Bobby‹ unser Bermudadreieck bildeten: das ›Cikos‹ und das ›Rialto‹, Düsseldorfs erstes italienisches Restaurant in der Kurzestraße. Es wurde von der »Baroness« geführt, einer vierzigjährigen österreichischen Lesbe. Ob sie wirklich adelig war, weiß ich nicht, jedenfalls gab sie sich so, wie wir uns degenerierten Adel vorstellten, und führte in Düsseldorf die geflügelten Worte ein: »Bi ist eine Gnade.« Wenn sie nämlich stark betrunken war, und das war sie oft, ließ sie von der reinen Frauenliebe ab, dann mußte ein Küchenjunge ran. Wir wußten das, weil sie die Jungs auch aus unserer Clique rekrutierte. Einen langen »bacio«, es mußte ein Zungenkuß sein. Weigerte sich der schöne Knabe, wurde er nie wieder zum Töpfespülen eingestellt.

Schusters drittes Altstadtlokal war das ›Cikos‹, der ›Zwiebelkeller‹ in der Günter Grass‘ ›Blechtrommel‹. Die Gulaschsuppe war hier so scharf, daß keiner sie aufessen konnte. Die Reste kamen in der Küche wieder in den großen Topf. Scharfes Essen gehörte zum Existentialistenleben der Fünfziger wie der schwarze Pullover oder das Ringelhemd, irgendwie wurde das alles mit Frankreich zusammengebracht. Die Götter kamen nämlich noch nicht aus Amerika, sondern aus Frankreich: Juliette Greco und Gilbert Bécaud. Einer der Düsseldorfer Halbgötter, ein paar Jahre älter als wir, hieß Berenbrock, er managte die beiden mit seiner ›Europa‹-Konzertagentur und hatte eine allseits adorierte, grecoartige Freundin, lebte in einer fast leeren Wohnung mit riesigen rohgezimmerten Etagenbetten, das Orgienverheißende überhaupt. Im Vorzimmer des Olymp saß ferner Horst Geldmacher, der Grafiker und Kneipeneinrichter. Er hatte das ›Bobby‹ mit holzschnittschnörkeligen bunten Fenstern im New-Orleans-Stil, einer Mischung aus Memphis und HAP Grieshaber, ausgestattet, alles sah so aus wie in ›O Susanna‹, seinem Jazzbilderbuch mit Spirituals, Balladen und Blues, das Günter Grass übersetzt hatte. Geldmacher wurde in Düsseldorf als Erfinder des getönten Kneipenspiegels bewundert, in dem du auch als kalkweißer Nachtschwärmer noch Tiroler Bräune im Gesicht hattest. Natürlich ist der Trick so alt wie die Erfindung des verspiegelten Glases selbst, wir glaubten eben fast alles. Sein Freund Günter Grass war bereits 1953 nach Berlin gegangen, lebte in Paris, kam aber immer mal in Düsseldorf vorbei. In der Schrobsdorff’schen Buchhandlung in der Kartenabteilung fragte er mich 1957 nach einem Stadtplan von Danzig. Der Geist Oskar Matzeraths schwebte also schon zwei Jahre vor Erscheinen der ›Blechtrommel‹ über den Wassern des Rheins.

Der größte aller Düsseldorfer Helden jedoch war Charles Wilp. Er überragte alle, importierte die wirkliche Avantgarde in die Stadt, zunächst mal auch aus Frankreich, erst später kümmerte er sich in London um die Beatles und Mick Jagger. Wilp, und nicht die Galerie Schmella, brachte zuerst Yves Kleins Körperdrucke und monochrome Bilder sowie Armands ›Assemblagen‹ nach Düsseldorf, hatte ein Autowrack von César an der Studiowand und ließ 1957 zehntausend von Jean Tinguelys ›Manifesten über die Statik‹ aus einem Hubschrauber auf die Stadt herabregnen, Jahre bevor der ›Nouveau Réalisme‹ sich konstituierte. Charles Wilp ist eine Figur, auf die ich im Zusammenhang mit meiner bisher unformulierten Hypothese der ›Nephelometrie von Phänotypen‹ sicher noch zurückkomme.

Erst mal ist von uns zu berichten, und bei uns war bis dato leider weder Originales noch Leistung vorhanden, aber viel Willen dazu und mehr noch Nebel und viel Liebe zum Phänotypischen. Ich gehörte zur jüngsten Gruppe im ›Bobby‹, hieß allenthalben ›Buchhändler‹, und mein Freund war Dietrich Menz aus Berlin, ehemaliger Maurer und jetzt der King der Straßenjazzszene. Er hatte schon in der Berliner ›Eierschale‹ sein Horn gespielt und stieg regelmäßig im ›New Orleans‹ in der Königstraße bei ›Papa Bu’s Viking Jazzband‹ ein. Zu seinem Gefolge gehörten Lüder Olwein aus Mönchengladbach, Banjo, und Dizzi Fischer, Posaune. Als Impresario, zuweilen auch als Topfbaß, wirkte Klaus Wohl, fünf Jahre älter als wir, an die klinkte ich mich an. Eng befreundet war ich außerdem mit dem angehenden Schauspieler Rudi Klauke. Er hatte in Bielefeld Speditionskaufmann gelernt, wollte aber unbedingt Schauspieler werden, was etwas schwierig war ohne Ausbildung. Rudi verschwendete sein Talent in einer dramatischen Affäre mit Walter Schmidinger, der als schwules Genie und Gründgens-Freund in der Stadt rumgeisterte, hoch erfolgreich am Schauspielhaus.

Nicht zu vergessen die Dichter in spe, wozu ich mich selbst zählte. Wir waren natürlich bereits das, was wir mal werden wollten, spielten also die Schriftsteller. Allen voran der picklige Harald Hülsmann, der jedem den Bären aufzubinden versuchte, er sei entfernt mit Kafka verwandt. Tatsächlich machte er später eine kleine literarische Karriere, wenn auch auf ziemlichen Umwegen. Nachdem nämlich alle abendländischen Pseudonyme nichts fruchteten, landete er über Aldo Carlo, Michael Hinnack, Harry Holly schließlich bei Saikoku. Woraus sich ein guter Rat für potentielle Dichter ableiten läßt: Wenn alles schiefgeht — Haiku!

Mit zu unserer Clique gehörte Hagen Hilderhoff, ein Bildhauer aus Wertheim, er entwarf monumentale Plastiken im Stile des Merzbau und bastelte kleine Pappmodelle davon. Auch baute er für sich ein transportables Haus aus Holz und Glas in einem Stil zwischen Le Corbusier und Frank Lloyd Wright, ebenfalls sehr miniaturisiert. Das Haus stand auf dem Waldgrundstück von Bekannten seiner Eltern in Grafenberg. Hagen hatte ein feines Gesicht, trug eine Goldrandbrille, aber auch obszön langes Haar wie Allen Ginsberg. Ein Spießrutenlaufen jedesmal, wenn wir mit diesem ›Jesus‹ außerhalb der Altstadt unterwegs waren. Sein langes wallendes Haar mit Naturkrause war wirklich mutig, vielleicht verlangte der Grafenberger Förster auch deshalb, daß Hagen sein Haus wieder abbaut, er mußte es dann in einem häßlichen Kleingewerbegebiet in Wersten neu errichten. Eng mit Hagen und uns befreundet war Leopold, ein gutaussehender angehender Theaterschriftsteller, von dem wir alle sicher waren, daß er literarische Karriere machen würde. Später hörte ich von ihm, daß er bei Rosenthal als Porzellandesigner gelandet sei.

Wir standen im ›Bobby‹ zusammen mit den Menschen von der Akademie und soffen. Zu uns Möchtegernkünstlern gehörte noch der Fotograf Reiner Ruthenbeck, ein kleinwüchsiger junger Mann mit einem Buckel, glaube ich, jedenfalls hatte er keinen Hals. Er war nicht einfach nur klein, sondern ging mir — ich bin ja selbst ein kleiner Mann — nur bis zu den Brustwarzen. Ich schätze mal einsdreißig, weit unter Napoleonmaß, ein wirklicher Gnom. Er sah auch nicht aus wie ein Korse, hatte karottenrotes Haar und trug auf seinem großen Schädel eine damals schon aus der Mode gekommene blaue Schirmmütze, vorn mit einer Metallschnalle, so was nannte man in diesen Zeiten noch Skimütze. Die setzte er nie ab, sie gehörte zu ihm wie der Filzhut zu Beuys. Darunter ein großer Mund mit schmalen Lippen, eine Zinkennase, ein Freak, dieser Reiner. Die Leica pendelte ihm vor der Brust, vom häufigen Gebrauch war der Lack so abgerieben, daß bei Kameragehäuse und Objektiv fast nur noch gelblich stumpfes Metall zu sehen war. Reiner fotografierte alles, was stand oder sich bewegte: Hochzeiten, Künstlerkreise, Atelierfeste und Schauspieler. Er hatte in Velbert eine Fotografenlehre absolviert und sich hier unter die Künstler gemischt.

Eines Tages, wir standen an der Theke, tranken Altbier — wir waren ja sehr kritisch und ließen an keiner Kunst ein gutes Haar, aber was mir bei diesem Reiner nicht gefiel, war, daß er ständig böse gegen jeden stichelte: »Der ist so häßlich, die ist so häßlich, ich sehe nichts als Häßlichkeit hier.« Nicht etwa in ästhetischer Verzweiflung, sondern in lustvoller Gemeinheit: »Sieh dir den mal an, der ist so häßlich.« Wann immer der Giftzwerg das Maul auftat, lief dieser Geifer heraus. Wir sahen ihm diese Häßlichkeitsmeise nach, schoben es auf seinen Zwergenwuchs. Es war nicht so, daß Reiner an kein Mädchen herankam und aus Wut darüber so fauchte, im Gegenteil, er hatte eine hübsche Freundin, konnte also noch nicht mal darüber meckern. Und plötzlich platzte mir der Kragen, ich fand ihn eklig, wie er mit blitzenden Augen seine Häßlichkeitstiraden herausschnarrte. »Du Arschloch«, schrie ich ihn an, »ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, den du über alle Leute rausläßt, wie häßlich sie sind! Guck dich doch mal selbst an, du Gnom! Ist dir eigentlich noch nicht aufgefallen, daß du häßlicher bist als alle anderen? Halt jetzt endlich die Fresse!« Peinliche Stille um uns herum, alle waren betroffen, daß ich Reiner, der mit offenem Maul dastand und panisch seine großen Pferdezähnen zeigte, so anschrie: »Im Augenblick sehe ich nur Häßlichkeit in dir!«

Er starrte mich lange fassungslos an, wurde dabei noch blasser unter seinen Sommersprossen und wandte sich ab — würdevoll, als hätte ich nicht ihn, sondern Moses Mendelssohn, also einen Humanisten, einen Menschen, der stets nur Gutes geredet und gedacht hat, ohne Not wegen seines Äußeren herabgesetzt. Sofort rührte sich bei mir schlechtes Gewissen, gleichzeitig spürte ich aber auch Erleichterung, war froh, diesem Monster einmal gesagt zu haben, daß es ein Monster ist. Danach sprachen wir nie wieder miteinander. Er ging mir aus dem Weg, setzte sich woanders hin oder verschwand möglichst bald, wenn ich irgendwo hereinkam. Aber man konnte sich in den Altstadtpinten nicht völlig entkommen. In den ersten Düsseldorfer Jahren sah ich Reiner immer mal wieder, hörte ihn aber nie mehr giften. Im Gegenteil, er hatte inzwischen etwas Abgeklärtes angenommen, war vielleicht sogar ganz sympathisch geworden, nur mich betrachtete er immer noch stumm mit strafendem Blick. Wahrscheinlich ist er heute noch als Weltkünstler beleidigt und findet mich immer noch ungerecht.

(BK / JS)

Als ich die Texte las war mir ganz warm ums Herz. War ich doch auch eine ins Bobby, Czikos, Rialto- läuferin, obgleich ich eher Lebenskünstlerin war. heute hängt noch an meiner Wand eine Ringkonstruktion (Holz) von Hagen Hilderhoff mit dem ich im übrigen die ausserparlamentarische Opposition in Düsseldorf gründen wollte, was aber dann im Sande verlief weil man Mandel des Landes verwiesen hatte. Und natürlich kannte ich auch Dieter Menz, Geldmacher, Hannes Esser, Rudi Heekers u.v.a. mehr. Ach, was waren das für Zeiten……

Petruschka