***

Der Bär flattert in westlicher Richtung.

***

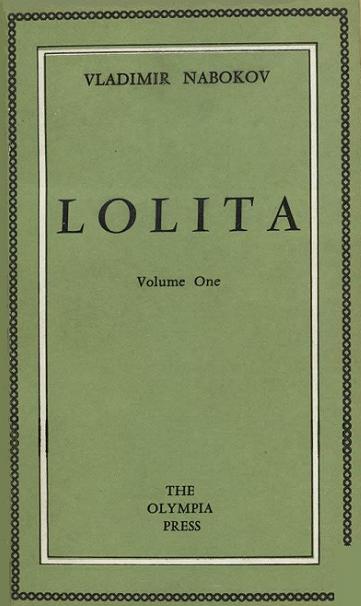

1955 in Paris war noch alles Gold, was glänzte. ›Lolita‹ erschien in der Pariser Olympia Press, und deren Autor war kein irischer Bohemien, sondern ein hoch respektabler Professor der Cornell University, der neben seinen seriösen Werken jahrelang ein »geheimes« Buch in der Schublade gehütet hatte – eben ›Lolita‹. Heute weiss man, dass Vladimir Nabokov sich das Hauptmotiv seiner Geschichte über Humbert Humbert und dessen quälende Leidenschaft zur zwölfjährigen Nymphe Lolita vermutlich nicht selbst ausgedacht hat, sondern sich vom deutschen Autor Heinz von Lichberg dazu anregen ließ. Dessen Erzählung war ebenfalls mit dem Titel ›Lolita‹, 1916 in dem Erzählband ›Die verfluchte Gioconda‹ erschienen.

Nabokov bestritt vehement, Lichbergs ›Lolita‹ gekannt zu haben, und brachte eine gänzlich andere Version seiner ›Lolita‹-Inspiration. Aber muss man ihm diese glauben? Immerhin lebte er siebzehn Jahre lang in Berlin, nämlich von 1920 bis 1937. Und wenn man seinen artifiziellen Roman ›Die Gabe‹ liest oder sagen wir mal, gelangweilt zur Seite legt, den er in russischer Sprache schrieb, ist es offensichtlich, dass Nabokov in ›Lolita‹ einen ganz anderen Ton anschlägt. Dieses verklemmte, traurige und deshalb sehr komische Werk ist Nabokovs bestes Buch – gerade weil es so eindeutig päderastisch ist, da hilft kein ästhetisches Drumherumreden.

Bei literarischer Pornografie wird ja viel drumherum geredet. Das war auch bei der ›Geschichte der O‹ so. Die Autorin Dominique Aury hatte dieses Buch geschrieben, um ihren Geliebten Jean Paulhan an sich zu fesseln – was ihr auch gelang. Paulhan, ein Mitglied der Académie française, schrieb dann sein beziehungsreiches Vorwort mit dem Titel ›Das Glück in der Sklaverei – Ein Aufstand auf Barbados‹, dessen letzte Sätze lauten: »Aber ich glaube, er hat nicht die Wahrheit gesagt, nämlich, dass Glenelgs Sklaven in ihren Herrn verliebt waren, dass sie ohne ihn nicht leben konnten. Im Grunde die gleiche Wahrheit, die uns in der ›Geschichte der O‹ die Bündigkeit und den unfassbaren Anstand spüren lässt, den fanatischen Sturmwind, der dauernd bläst.«

Diese Erzählung wird demnächst fortgesetzt