“Wir lernen, wir wenden an, wir passen an, modifizieren, teils bewusst, häufiger [jedoch] nicht [bewusst]. Jeder Mensch ist eine eigene Maschine: autochthon und interdependent zugleich. Im Gespräch mit uns selbst – dort, wo auch Hannah Arendt das Gewissen verortet – fragen wir uns manchmal – ist das, was ich jetzt tue, das, was ich tun will? Soll? Wieso, wozu? Passt es mit meinen Werten zusammen? Ist es der richtige Weg? Das ist Freiheit. Aber das selbst ist auch nur Verhalten, nur ein Modus unserer Natur, den wir in der Interaktion zwischen unserem Körper und unserem Umfeld ausüben und trainieren (können). Somit ist auch das optional und nicht voraussetzungslos.” (siehe letzten Beitrag)

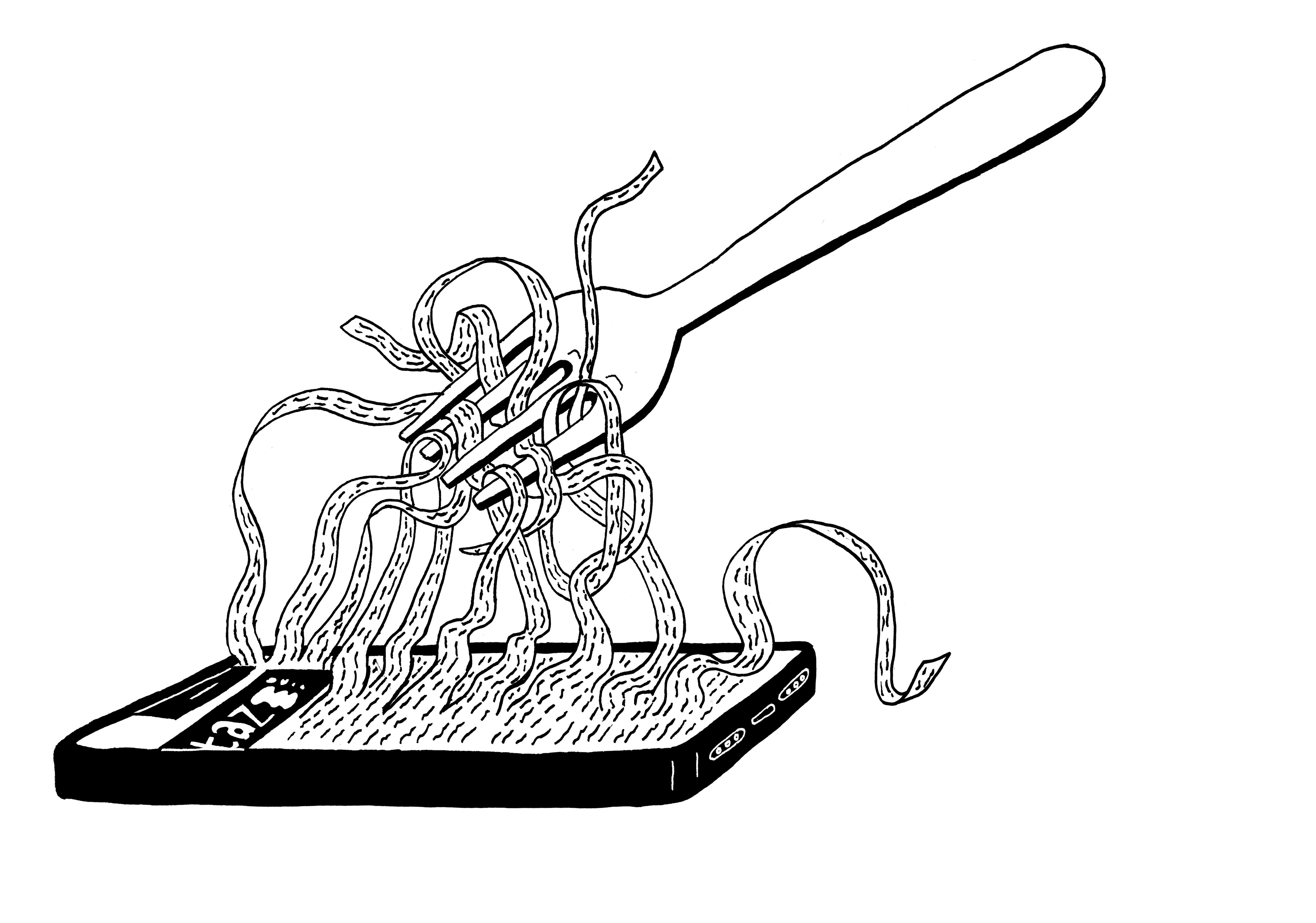

Also: auch Entscheidungsfähigkeit in bestimmten Momenten ist ein Verhalten, das nicht in einem Vakuum stattfindet, sondern sich relativ zur Kultur und Erfahrung entwickelt. Man kann sie trainieren, – oder eben auch wegtrainieren.

Kaum jemand entscheidet sich ja bewusst dazu, sich ethisch falsch zu entscheiden oder sich nicht entscheiden zu können, oder das Entschiedene nicht umzusetzen – und wenn doch, so hat das auch Gründe. Es zieht auch niemand im Kreißsaal ein Los, später zum Beispiel ein opportunistischer, feiger Trottel zu werden und nicht eine idealistische Kämpfernatur, die die Geschichte umkrempeln wird; oder ein kleiner, geiziger, erbärmlicher Psychopath, der später seine Frau terrorisieren wird, – anstatt eine hochintelligente Führungspersönlichkeit, die vielleicht Hunderte von Menschen rettet und im kollektiven Gedächtnis auf eine wunderbare, inspirierende Art über den eigenen Tod hinaus lebt. Sogar Menschen, die – als eine Art wahr gewordene soziale Anomalie – die sozialen und kulturellen Regeln verstehen, aber bewusst und radikal brechen und Anderen damit extrem schaden, sind so geworden.

Mit diesen Überlegungen erntet man schnell (verständlicherweise) Skepsis und Widerstand, weil sie sich im ersten Moment so lesen, als hätten wir (oder hätte irgendein er – Straftäter, Vergewaltiger, Diktator, Massenmörder o. Ä. ) “keine Wahl” gehabt, und somit auch nie eine Verantwortung; als ob immer nur das soziale Umfeld für alles haften würde, was ein Einzelner Schauerliches tut.

Das ist, weil wir den Ausdruck “eine Wahl haben” etwas unscharf verwenden. Ich habe irgendwie schon eine Wahl, wenn ich das Gefühl habe, eine Wahl zu haben: wie Gilbert Ryle vielleicht sagen würde, ich kenne mich ganz gut selbst, und auf Grundlage der Beobachtungen meines Verhaltens unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen stelle ich fest, dass ich mich mit meiner erklärten Absicht kohärent verhalten kann, und je nachdem, was ich mir vornehme oder was ich vorhabe tue ich das Eine oder eben das Andere. Ich habe zum Beispiel eine Flasche Wein und habe die Wahl, einen halben oder ein ganzes Glas zu trinken oder gar nicht zu trinken. Ich habe hier absolut die Wahl – das ist meine sprachliche Auswertung – das Label – mit dem ich die subjektive Wahrnehmung meiner Beziehung zur Wein, zum Weintrinken und meiner Erfahrungen mit solchen versehen habe. Ich habe nicht die Wahl, ob ich einschlafen kann: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich schlafen möchte, muss und eine Menge dafür tun kann, aber keine Garantie habe, auch ein-, durch- oder auszuschlafen. Ich habe in einem Fall einen großen Spielraum, im anderen fast gar keinen, – das ist Erfahrung und ich fasse sie zusammen, indem ich sage: “ich kann Wein trinken oder auch nicht” und “ich kann nicht kontrollieren, ob ich schlafe”. Und dass ich etwas kann, heißt nicht, dass jemand anders es auch kann: ich kann mit einer Flasche Wein leben und sie über zwei Wochen in 50 ml großen Portionen verzehren, ein anderer kann’s nicht. Dafür können andere Menschen ins Bett gehen und einschlafen. Was für Flaschen Wein oder fürs Schlafverhalten gilt, gilt auch für akademische Erfolge, für die Fähigkeit, jeden Morgen gut gelaunt um den Park zu joggen, Frustrationstoleranz usw.

Aber was jeder theoretisch kann, ist das Üben eines bestimmten Verhaltens. Jedes Üben ist eine Dreiecksbeziehung: dass sie gelingt, setzt voraus, dass das Verhältnis zwischen der individuellen Motivation und Frustrationstoleranz, den störenden bzw. fördernden Rahmenbedingungen und den tatsächlichen Fortschritten stimmt. Ob eine Person, die sich um etwas bemüht bzw. etwas übt, mit einem bestimmten Aufwand ans Ziel kommt, und wie groß dieser Aufwand subjektiv ist: das ist extrem variabel. Möglicherweise wären hier und da ganz kleines bisschen andere Reize nötig gewesen, damit sich ein Mensch in eine ganz etwas andere Richtung lenkt oder halt, damit es sich anders ergibt: aber sie waren faktisch nicht vorhanden und so schlägt sein Leben diese Richtung nicht ein: und vielleicht will er das so nicht. Unsere Bücher, Filme, Gedichte – sind voller Erzählungen von Tragödien derselben “anthropologisch-existenziellen” Logik. Aber andersrum, wenn die Rahmenbedingungen günstig sind, kann eine Entscheidung eine Menge bewirken – und das ist eine tolle Erfahrung: das sind die inspirierenden Geschichten, die Erfolgsgeschichten, die Geschichten von Pionier*innen, von Menschen, die das Glück hatten, ihre Ressourcen, ihren Tatendrang, ihren Idealismus unter den widrigsten Bedingungen dennoch “gewinnbringend” einzusetzen.

Aber das Wollen, das Entscheiden, die Motivation, der Glaube an die Notwendigkeit und die Möglichkeit sind nur Faktoren, nichts weiter. Sie sind magisch, wie ein Placebo: ein Placebo lindert nachweislich eine Zeit lang Schmerzen, – heilt aber fast nie den Krebs. Das Wollen, die Entscheidungen wirken, wenn wir daran glauben und wenn der Kontext ebenfalls stimmt.

Dass wir in Summe – langfristig – genau das werden, was wir werden können, bedeutet also überhaupt nicht, dass der Appell an die Eigenverantwortung oder das ermunternde Gespräch mit sich selbst, oder das tadelnde Gewissen sinnlos seien, wie Wittgenstein – der wohl prominenteste Sprachphilosoph – es zu glauben schien. Dass wir werden, was wir können bzw müssen, heißt nicht, dass wir immer das bleiben werden, wie wir gerade sind. Und es ist sehr wohl oft notwendig, an die Eigenverantwortung anderer Menschen zu appellieren. Meine Erfahrungen mit meinen eigenen Fähigkeiten sind mein Erfahrungsschatz, und somit eine erste Orientierung dafür, was genau ich von anderen erwarten darf oder kann oder sollte. Sogar Sanktionen können helfen, wie zum Beispiel in Thailand, das Frauen und Kindern einen absolut sicheren öffentlichen Raum bietet.

Die Sache ist nur: ganz anders, als die strafenden Götter, die unser sanktionsorientiertes Rechts- und Moralsystem im Auftrag der damals herrschenden Männer hervorgebracht haben: Sanktionen sind nur dann überhaupt gut, wenn sie nützen. Es gibt keine andere Rechtfertigung, weil es kein metaphysisches Gericht gibt, das die subjektiven Fähigkeiten im Verhältnis zu Erfahrungen und Rahmenbedingungen beurteilt und die klitzekleinen schlechten Entscheidungen beurteilen kann, um über das Ausmaß an Schuldfähigkeit entscheiden zu können. Doch in der Praxis wird ein “schlechtes Mindset” häufiger verurteilt als die faktischen Entscheidungen, weil sie kaum nachzuvollziehen wären.

Also: anzunehmen, dass er, sie, ich frei sind/ist/bin ist keinesfalls unnütz. Meiner Erfahrung nach ist es einfach das Beste, sich selbst als frei zu erleben. Fähigkeiten, Freiräume zu entdecken und auszuschöpfen war – für mich – das schönste Abenteuer meines Lebens – zumindest bis mir die x-te Instanz der Misogynie erfolgreich ein Bein gestellt hat. Der Glaube an die eigene Freiheit kann helfen, völlig neue Fähigkeiten zu entdecken und spektakuläre, unvergessliche Erfahrungen zu machen. Und das, was ich mit mir gemeinsam erlebe, definiert meine Beziehung zu mir, – und das definiert, wie ich mit mir spreche, wie gut ich mit mir selbst auskomme und was ich mit mir so alles reißen kann. Diese Erfahrungen sind also extrem, existenziell wichtig.

Genauso kann es manchmal ein unglaubliches Geschenk sein, an einen anderen Menschen zu glauben. Man kann ermutigen, anstoßen und effektiv über weite Strecken tragen. Denn wir sind generell – wenn auch nicht zu jeder Zeit gleichermaßen – davon abhängig, was die Anderen – Lehrer, Eltern, Freunde, unsere Kinder, fremde Menschen, mit denen wir häufig interagieren – uns zutrauen und was sie von uns brauchen oder erwarten. Und wenn wir dann irgendwann an einem Punkt in unserem Leben in der Therapie sitzen, dann geht es in der Regel darum, sinnvolle Erwartungen von solchen zu trennen, die uns hemmen oder erdrücken. Denn wir brauchen eine Gemeinschaft, in die wir passen – und Einsamkeit macht uns schwächer: wahrscheinlich ein Nebeneffekt evolutionärer Werdung des Menschen als kulturell-kognitives Tier.

Anzeige