Wir sehen selten, wie Menschen werden, immer nur, was sie gerade sind, und auch da einen Schatten. In der christlichen Tradition war es eine nur punktuell hinterfragte Wahrheit, dass Menschen das seien, was ihre Handlungen von ihrem Charakter offenbaren, aber wir wissen, dass Handlungen nichts sind als Ausdruck von erlernten Reaktionen oder Gewohnheiten. Unser Erbgut und unser Alltag, vor allem die Art, wie wir aufwachsen, prägen, was geht und was nicht. Einflüsse im Erwachsenenleben verstärken oder schwächen die erworbenen Tendenzen zu bestimmten Verhaltensmuster.

Aber ich denke doch, sagte der Mensch, ich denke und ich tue dann, ich bin’s also, der es tut. Das Überlegen galt in der Philosophie deshalb lange Zeit als Ausweis der “Vernunft” und diese als “Ort” der individuellen menschlichen Freiheit, wie eine Art Kabine mit Knöpfen und Leuchten, in der manchmal jemand sitzt und manchmal nicht. Es gibt zweifelsohne das „Ich in Führung“ in unserer Erfahrung, und daraus schließt man, dass der Mensch – allen Lebensformen voran, außer Gott dem Herrn im Himmel – die essenzielle Eigenschaft hat, meistens frei zu sein. Um diese allgemeine Behauptung auf konkrete Situation zu beziehen, könnte man sagen: das überlegte Handeln seien Instanzen der Eigenschaft, frei zu sein, die einem Menschen essenziell beiwohnt.

Und doch wissen wir, dass das uns sehr bewusste Überlegen nur selten die erlernten Wege und gewohnte Muster verlässt.

Bevor es weitergeht, ein Einschub: der kollektiven Fähigkeit, Altes zu variieren, sind keine Grenzen gesetzt – deshalb hat die Philosophie eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten hervorgebracht, Erlebnisse und Verhalten oder beides zu kategorisieren. Wenn man sie als irgendwie abgrenzbare Entitäten, in denen das eine, das andere oder beides als Einheit vorkommt, betrachtet und anspricht, dann heißt es grob “Phänomen” oder sein Vorkommen.

Philosophie – oder Menschen in Philosophie (die überwiegend Männer waren) – schauten die uns bekannten Vorkommen von dem an, was wir “Lieben”, “Trauer”, “Bewusst sein”, “Wollen”, “Sterben” usw. nennen, und versuchen, ihre Gemeinsamkeiten zu einer Definition zu machen. Begriffe, die sie dabei zu Hilfe nahmen, waren meist eher schwer verständlich und vage.

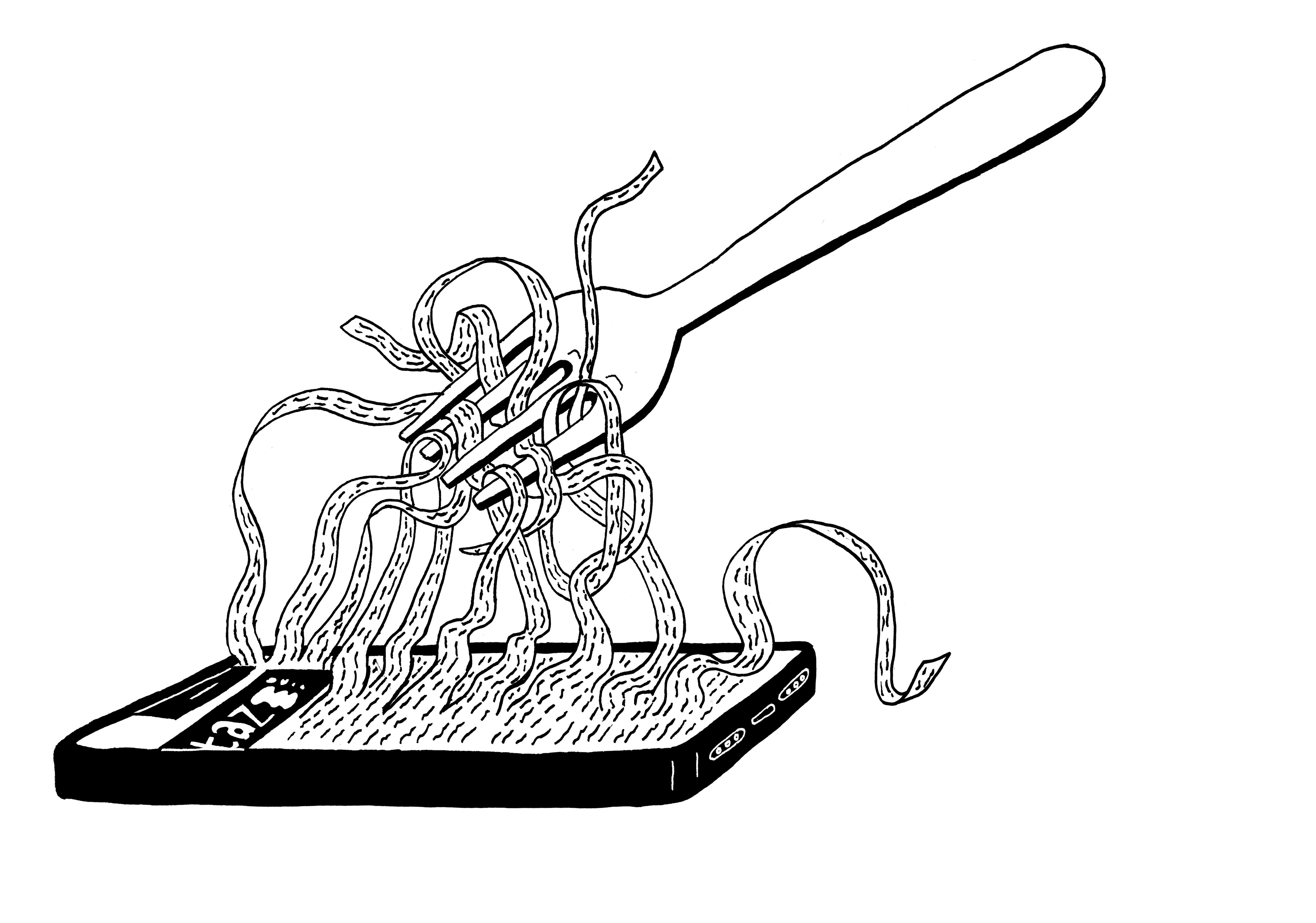

Ein Bisschen liegt das an der Aufgabe selbst: es liegt in der Natur der Disziplin, dass sie versucht haben, um einige die mehrdimensionalen und verworrenen, interdependenten und fluiden Muster, die die Sprache und das Existieren in Geschichte, in der Gesellschaft, in der physisch-chemisch-biologischen Welt ergeben, an einer geeigneten Stelle einen fetten Kreis zu ziehen, um zu sagen: hier ist, wovon wir sprechen, und das ist […], und das sehen wir daran, dass […]. …und das ist natürlich ein fast unmögliches Unterfangen, weil sich die Sprache ständig verändert und die meisten Konzepte besser geeignet sind, für grobe Verständigung, als für das Beschreiben sehr komplexer und dynamischer Vorgänge auf mehreren Ebenen. Aber es gibt auch politische Gründe dafür, und zwar, dass sich ein ganzer Strang der Philosophie ausschließlich mit Fragen der menschlichen Schlechtigkeit herumschlägt: wieso fickt einer beispielsweise herum, obgleich es eine Sünde ist und er es weiß, – ist er frei, wenn ihn seine Leidenschaften vor sich hertreiben? Aber dazu (vielleicht) später.

Zumindest, dass Sprache “praktisch” sei, – eine Kompetenz, zu kommunizieren, – nicht primär zu einer vollumfassenden und peniblen Darstellung der Realität auf jeder erdenklichen Ebene, zumindest das wissen wir seit der linguistischen Wende. Damit hat die Philosophie auch die Idee überwunden, dass die sprachliche Beschreibung der Dinge oder ihrer Kategorien eine mystische Essenz der irgendwie vorab verfassten Phänomene widerspiegeln. Nein, Sprache ist ein sich ständig veränderndes Set ungenauer sprachlich verfasster Kategorien, die wir von anderen Menschen gelernt haben, und mehr oder weniger passend anwenden. Von allen, die ich kenne, hat Gilbert Ryle das am Besten auf den Punkt gebracht: er hat, denke ich, als einer der ersten Männern der Pädagogik und kindlichen Entwicklung den absolut grundlegenden Wert beigemessen, der ihnen in Philosophie zusteht: statt das Wissen oder Wissenschaft des erwachsenen Mannes zur Definition von Wissen zu nehmen, hat er sich angesehn, wie wir Menschen Sprache lernen und verwenden und mit Hilfe dieser Beobachtung eine der wichtigsten aber auch der idiotischsten Fragen der Philosophie aufgelöst. Diese Frage war: Wo ist der Sitz des Geistes, der Freiheit? Wo ist der mystische Puppenspieler, der sich an Gott oder den Regeln der Tugend orientiert und die mechanischen Begierden des Körpers und seine Mordlust im Zaum hält? Nirgends!, sagte Gilbert Ryle. Wir erwerben Gewohnheiten und Fähigkeiten, und eine davon ist der Gebrauch des Wortes Ich und der abstrakten Konzepte, mit denen wir nicht nur beschreiben, was gerade jetzt in unserem Sichtfeld passiert, sondern auch Mögliches, Vergangenes, Wahrscheinliches usw.

Und jetzt? Soll ich mich also gar nicht mehr bemühen? Wenn es ein Autopilot ist, und alles mein Denken nichts mit dem Freisein zu tun hat?

So ganz richtig ist das nicht.

Was für die Philosophie wichtiger ist als Zukunftsprognosen: mit der Sprache erwerben wir parallel auch die Fähigkeit, uns selbst (!) bei jeder Tätigkeit oder sogar auch beim Erlernen einer neuen Fähigkeit anzuleiten und zu korrigieren. Und das hat sehr weitreichende Konsequenzen für die Anthropologie hat: hier ist Gewissen inbegriffen und somit die Fähigkeit, sich selbst gelegentlich zu fragen, ob das, was man gerade tut oder wie man gerade ist ungefähr dem entspricht, was man von sich glaubt, was man für sich und Andere Menschen möchte usw.

Vielleicht wollte Gilbert Ryle mit “Der Begriff des Geistes” nur die ewige Debatte beenden, die die christliche Theologie mit ihrem Körper-Seele Dualismus vorbereitet und dann Descart in der Aufklärung für die säkulare Philosophie adaptiert hat.

Aber ich sage etwas anders: Ich sage, das – und zwar genau das – ist die Herleitung der Freiheit.

Wir lernen, wir wenden an, wir passen an, modifizieren, teils bewusst, häufiger nicht. Jeder Mensch ist eine eigene Maschine: autochthon und interdependent zugleich. Im Gespräch mit uns selbst – dort, wo auch Hannah Arendt das Gewissen verortet – fragen wir uns manchmal – ist das, was ich jetzt tue, das, was ich tun will? Soll? Wieso, wozu? Passt es mit meinen Werten zusammen? Ist es der richtige Weg? Das zu fragen, ist am Ehesten noch so etwas wie Freiheit. Aber das selbst ist auch nur Verhalten, nur ein Modus unserer Natur, das wir in der Interaktion zwischen unserem Körper und unserem Umfeld ausüben und trainieren (können). Somit ist auch das optional und nicht voraussetzungslos.

Und das erklärt, wieso wir niemals gleich frei sind, auch dann nicht, wenn wir theoretisch gleiche Rechte hätten.

Fortsetzung folgt.