Der Bär flattert in südöstlicher Richtung.

Und so geht’s weiter mit dem Erscheinen der Geschichte der O: Es nahte der März – nicht der März Verlag, sondern der Monat März des Jahres 1967 –, der Erscheinungstermin der ›Geschichte der O‹ stand bevor. Selbstverständlich hatte ich den ›Spiegel‹ informiert und Ende Februar die Fahnen dorthin geschickt. Ich weiß nicht mehr, wer aus der Kulturredaktion die Seite schrieb, damals interessierte mich das noch nicht. Undankbar! Denn dieser Besprechung mit der Überschrift »Pornographie – O là là« verdanke ich schließlich den Beginn meiner Karriere als Verleger.

Ich erzählte dem ›Spiegel‹-Redakteur, daß die Auflage zwanzigtausend betrage, das machte man schon damals so. Tatsächlich wurden zehntausend Exemplare gedruckt und davon nur fünftausend aufgebunden. Das Buch war schön in Blei gesetzt, Fadenheftung, damals Selbstverständlichkeiten, über die kein Wort verloren wurde. Edel war der Einband, rubinrotes Feinleinen, ein schönes Material mit mattseidenem Glanz. Und weil ich wollte, daß dieses Erotikon schon in seinem Äußeren außergewöhnlich daherkam, besorgte ich mir von Drissler in Frankfurt, einem Spezialisten für Japanpapiere, ein Bütten aus Pflanzenfasern. Die Hauptfarben dieses zarten Materials sind Gelb und Grün in diversen Abstufungen, darin schimmern rötliche Fasern. Da das Papier aus einer bunten Masse geschöpft wird, gibt es von der ersten Ausgabe der ›Geschichte der O‹ keinen Umschlag, der aussieht wie der andere, jeder ist ein Unikat.

Die erste Auflage von fünftausend Exemplaren mit dem kostbaren Umschlag ging an die Hamburger Kommissionsbuchhandlung – so hieß Libri in früheren Zeiten. Kaum waren die Bücher eingetroffen, da meldete sich der Chef Kurt Lingenbrink. In den Verlagsvorinformationen war das Erotikon beschrieben, deshalb schnappte er sich gierig und geil sofort ein Exemplar, hatte wahrscheinlich auch einen Stiel. Anschließend weigerte er sich, den pornographischen Titel auszuliefern, obwohl dem ein Revers beilag: »Der Käufer dieses Buches hat auf einem Verpflichtungsschein versichert, daß er das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, auf den Inhalt des Buches vorbereitet ist und daran keinen Anstoß nimmt. Er hat sich weiterhin verpflichtet, es vor Jugendlichen unter einundzwanzig Jahren unter Verschluß zu halten und allen solchen Personen vorzuenthalten, die mit Wahrscheinlichkeit zu einer objektiven Kenntnisnahme nicht in der Lage sind.«

Am Montag erschien die Geschichte im ›Spiegel‹, darin stand schon alles, was man heute weiß: Vermutete Autorin Dominique Aury, damals kamen noch Raymond Queneau, Henry de Montherlant, André Malraux sowie der Vorwortschreiber Jean Paulhan in Frage. Der Rezensent hatte mit Reizwörtern nicht gegeizt: Hörigkeit, knebeln, peitschen, prostituieren und besudeln, doch eines fehlte: Analverkehr. »Die Sprache«, schrieb der ›Spiegel‹, »so brutal und pervers es auch immer zugehen mag, die Sprache bleibt allemal gesittet.« Da das Buch aber in einem jüdischen Verlag erschienen war, konnten sich die Antifaschisten des deutschen Nachrichtenmagazins den Schlußsatz nicht verkneifen: »Wie auch immer: Als Entspannungslektüre für höhere KZ-Chargen kommt die ›Geschichte der O‹ zu spät.«

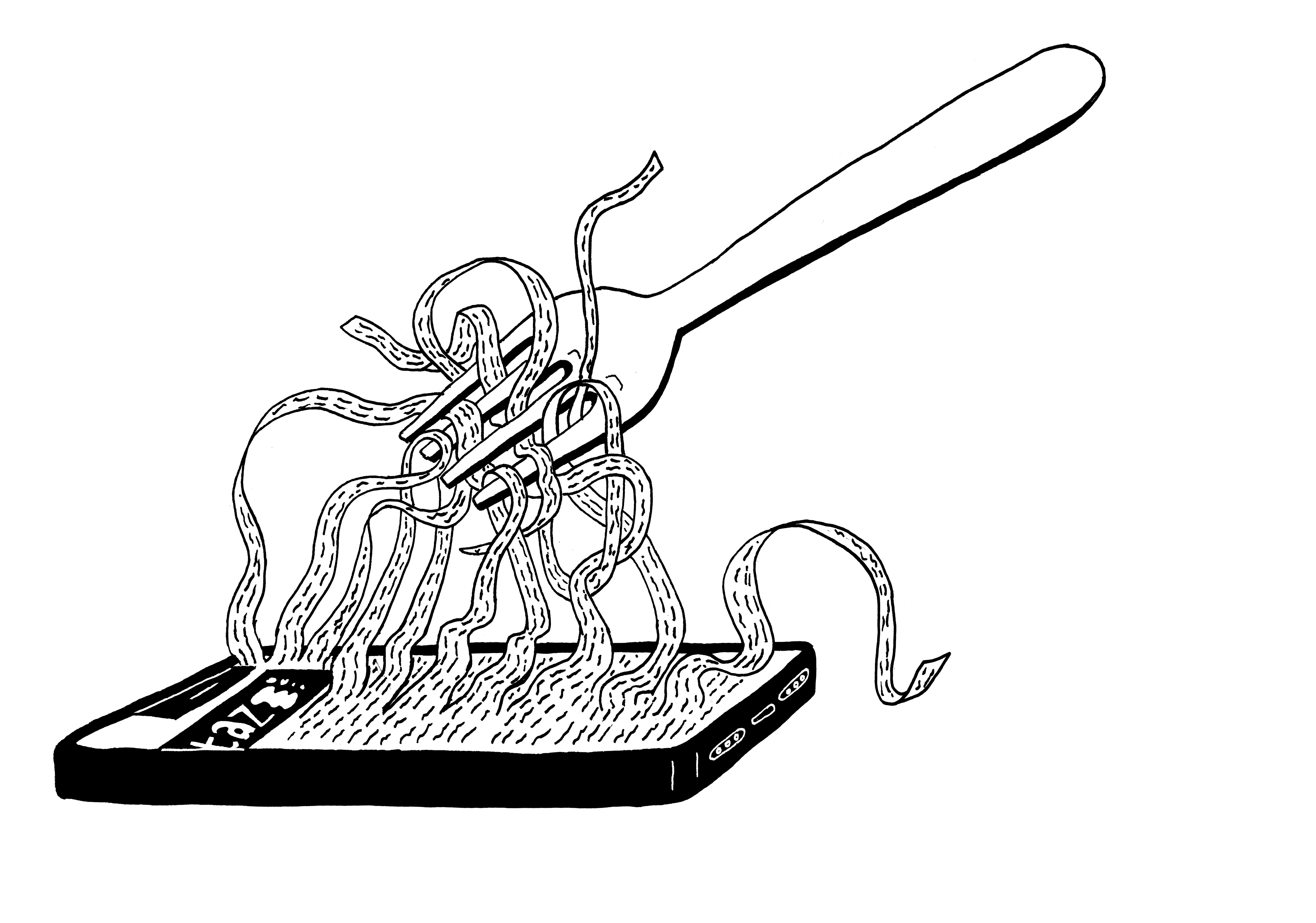

Von dem Moment an stand das Telefon nicht mehr still, auch Kurt Lingenbrink hatte angerufen: »Wir brauchen über Pornographie nicht mehr zu debattieren, fünftausend sind schon weg. Wir benötigen noch mal mindestens zehntausend!« Das war montags morgens um halb zehn. Ich habe ja später bei der Olympia Press in den ersten Tagen auch so einiges an Hektik und Boom erlebt, aber was sich hier abspielte, läßt sich mit dem trockenen Wort ›Bestseller‹ nicht beschreiben. Es war Wahnsinn! Euphorie! Die Buchhändler bestellten hundertweise, einige fuhren später bei der Peter-Presse vor und karrten fünfhundert Stück ab. Ich orderte sofort weitere zwanzigtausend, die wurden noch vom Blei gedruckt. Sogar der bedächtige Drucker Kreickenbaum, der Schnellschüsse verabscheute, wurde hektisch und roch die große Mark. Keine Rede mehr von japanischem Bütten, das hatte eine Lieferzeit von drei Monaten. Ich ließ ein Blatt des Japanbütten reproduzieren, und um jede ›Geschichte der O‹ wurde jetzt ein ordinärer Kunstdruckpapier-Umschlag gelegt. Aus der Traum von den Faserunikaten! Schluß auch mit dem Druck vom Blei, die Lettern waren bald abgequetscht. Ich hatte glücklicherweise in Erwartung einer hohen Auflage vom jungfräulichen Satz Barytabzüge machen lassen, so bekam ich wenigstens saubere Offsetnachdrucke.

Von den fünftausend Exemplaren der Erstausgabe blieb fast nichts übrig, jedenfalls habe ich in den letzten zwanzig Jahren in keinem Antiquariat eines gefunden. Du brauchtest die Ausgabe nur ein paarmal in die Hand zu nehmen, auch ohne Schwitzefinger, schon löste sich das Bütten auf! Es ist eben nicht zum Anfassen gemacht. Ich rettete nur ein Exemplar und lieferte es mit meiner Belegbibliothek ins Marbacher März-Archiv ein. Darüber hinaus wird es noch ein paar bei Sammlern von Erstausgaben geben, die jeden Schutzumschlag mit Cellophan umkleiden, manche packen den Titel anschließend noch mal ein, damit der Schnitt staubfrei bleibt. Ein so konserviertes Buch wird nie mehr aufgeschlagen. In Umkehrung der von Eckermann mitgeteilten Maxime des Thomas Carlyle: »Das Beste, was einem Buch geschehen kann, ist, wenn der Leser bei der Lektüre mitarbeitet«, heißt es für solche Sammler: »Das Beste, was einem Buch passieren kann, ist, wenn es unberührt im Regal stehenbleibt.«

Einen Tag nach der ›Spiegel‹-Besprechung hatte ich morgens am Souterrainfenster auf den Briefträger gelauert, so wie damals 1946 als Achtjähriger in Berlin auf den Pferdewagen, der das Paket aus Amerika brachte. Der Mann kam gemächlich die Treppe runter, hatte nichts in der Hand. Ach du Scheiße! Trotzdem klingelte er: »Isch wollt erst emal gugge, ob Se ibbähaubt da sinn, bevor isch den gaanze Sack mit Briffe fir Se runnäschlebb. Ei, Se habbe heut viel Post! Was ist dann bei Ihne los?! Habbe Se ä Ahzeisch uffgegebbe? Isch glaab, ’s wär doch bessä, Se schaffe sisch jetz ä Postfach aah bei dene viele Briffe!« Tatsächlich brachte er einen halben Sack voll. Es wird ja oft mit den Waschkörben voll Zuschriften geprahlt, die es nur selten gibt, aber das hier war einer: schätzungsweise fünfhundert Briefe und Bücherzettel von Buchhändlern. Und vergiß nicht die vielen telefonischen Bestellungen, unsere Leitung war ja ständig besetzt. Man sah es dem Bücherzettel an, daß die Kunden den Sortimentern die Bude eingerannt hatten, und anstatt ihn noch einmal neu auszufüllen, strichen sie »11/10« durch, schrieben »22/20«, dann »33/30«, und zum Schluß schickten sie die Karte mit »55/50« ab. Wunderbare Zahlen! Vor allen Dingen die vielen Umschläge mit dem Baren drin! Das Buch kostete fünfundzwanzig Mark, ich hatte Schluß gemacht mit diesem »24,80«-Blödsinn. Eine weise Entscheidung, so lagen in den Kuverts zwei Scheine, ein dunkelgrüner Zwanziger und ein hellgrüner Fünfer. Am ersten Tag zweihundert Bestellungen mit fünfundzwanzig Mark drin! Das waren fünftausend in bar! Du hättest Joseph Melzer mal sehen sollen, wie Onkel Dagobert zählte er genüßlich die Scheine. Und ich beantragte sofort großkotzig die Befreiung von der Rentenversicherung, denn mein Gehalt hatte ich auf achtzehnhundert angehoben, das lag über der Pflichtversicherungsgrenze.

Eine Weile herrschten eitel Freude und Sonnenschein im Souterrain in der Osannstraße, unserem ersten Darmstädter Verlagssitz. Joseph Melzer stöhnte nicht mehr: »Geld! Geld! Geld!«, denn es war jetzt viel davon da. Die Druckerei wurde angewiesen, von der nächsten Bindequote tausend Exemplare an den Verlag zu liefern, damit wir unsere Banknotenlieferanten befriedigen konnten. Klar, die Direktbestellungen pendelten sich bald auf kleinere Zahlen ein, die Leute konnten die ›Geschichte der O‹ ja auch im Buchhandel kaufen, aber – hauptsächlich aus Dörfern und Kleinstädten – trudelten doch das nächste Vierteljahr lang täglich durchschnittlich drei mal fünfundzwanzig Mark ein. Schnell entwickelten wir ein Ritual, um die Scheine gleich wieder loszuwerden: Wir gingen essen ins erste Haus am Platze. Melzer und ich wetzten mittags von der Osannstraße runter zum Hotel ›Weinmichel‹ in der Schleiermacherstraße, in dessen Restaurant verkehrten die Darmstädter Honoratioren, die Oberlandesgerichtsräte, die gehobenen Magistratsfritzen, die Stars des Landestheaters, eben alles, was Rang und Namen hatte in dieser kleinen Großstadt. Und bald wurden wir vom Oberkellner bevorzugt bedient, denn so viele Stammgäste, die großzügige Trinkgelder gaben, hatte er nicht.

(BK / JS)

In letzter Zeit sind die FAQs: »Du hast doch bei Olympia Press Ende der Sechziger die ersten pornographischen Bücher und Filme für den freien Markt gemacht. Wie fing das an? Warum, wieso, weshalb?« Diese Fragen werde ich in loser Folge beantworten, unter dem geflügelten Titel: Making of Pornography. Fortsetzung folgt (JS)