Aus aktuellem Anlass, nämlich den umlaufenden Gerüchten, dass in der EU ein Bailout für die spanischen Banken vorbereitet wird, hier ein Text, den ich vor genau vier Wochen zwei überregionalen deutschen Tageszeitungen angeboten habe, ohne auch nur eine Reaktion zu bekommen. Der Text beschreibt (und wünscht sich) eine „thermonukleare Option“ zur Lösung der europäischen Finanzkrise, durch weitgehende Zerstörung des europäischen Bankensystems. Aber lesen Sie selbst.

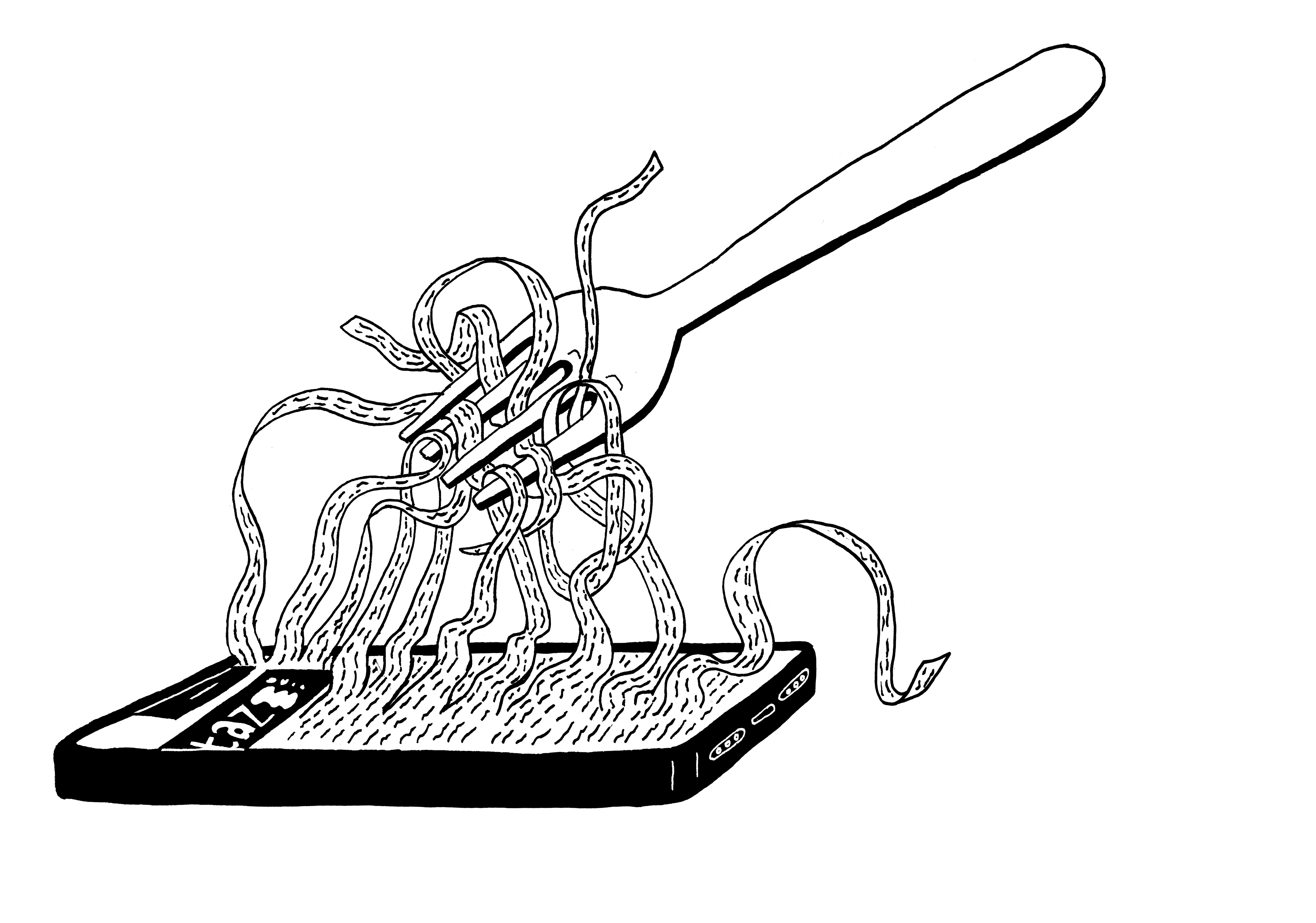

Die europäischen Politiker werden derzeit von den Finanzmärkten getrieben. Keine Atempause, kein Einlenken, die Märkte (oder die Banken, oder die Hedge Fonds, oder ein paar Monsterspekulanten, wer weiß das schon so genau) haben das Vertrauen in den Euro, die Eurozone und Europa verloren, sie drängen in Scharen heraus, werfen den Staaten und der Europäischen Zentralbank (EZB) die griechischen Anleihen aus ihren Depots vor die Füße. Nicht einmal die sogenannte „nukleare Option“ hat diese Märkte beeindruckt – der Einstieg in den Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB. Ein Ende dieser Vertrauens- und Staatsfinanzkrise ist nicht absehbar.

Oder doch? Im folgenden soll eine Handlungsoption beschrieben werden, die den Staaten die Initiative zurückgeben und die Kapitalmärkte in die Defensive bringen kann. Sie riskiert dabei die Existenz des Finanzsystems, wie wir es derzeit kennen – deshalb nenne ich sie die „thermonukleare Option“. Aber wenn die Alternative darin bestünde, entweder die Europäische Union oder zwanzig europäische Banken zu zerstören, wäre der Tod dieser Banken allemal vorzuziehen. Und so wie sich das Finanzsystem in den vergangenen Jahren verhalten hat, könnte es ohnehin sinnvoll sein, sich ein neues zu konstruieren.

Ein typisches europäisches Wochenende im Frühjahr 2010: Regierungs- und Notenbankchefs in hektischen Beratungen über die Antwort auf die nächste Misstrauenswelle der Märkte gegen den Euro im Besonderen und Europa im Allgemeinen. Doch anstatt das nächste Multi-Milliarden-Paket zu schnüren, besteht der Beschluss nur aus einem Satz: Die europäischen Staatschefs präzisieren ihren Beschluss vom 16. Mai dahingehend, dass die Hilfsgelder der Eurozone nicht für die Rettung von Banken eingesetzt werden. „Ein Staat, der seine Banken rekapitalisieren möchte, soll das bitteschön mit seinem eigenen Geld machen“, sagt Angela Merkel auf der abschließenden Pressekonferenz.

Spaniens Ministerpräsident José Luis Zapatero ist da schon nicht mehr dabei. Er muss sich dringend mit Miguel Ángel Fernández Ordóñez besprechen, dem Präsidenten der spanischen Zentralbank Banco de España. Keine Stunde nach dem Beschluss der EU-Regierungschefs ordnet Fernández an, dass bis auf weiteres alle spanischen Banken und Sparkassen geschlossen bleiben: Der explizite Wegfall der staatlichen Garantien mache eine Restrukturierung des spanischen Bankensystem unabwendbar. Anstatt eine Bank nach der anderen wie Dominosteine umfallen zu sehen, halte er es für geboten, für den gesamten Sektor eine nachhaltige Lösung zu finden. Die ausländischen Gläubiger seien natürlich herzlich eingeladen, sich an der Suche nach einer solchen Lösung zu beteiligen. Das gesamte aufzubringende Volumen an zusätzlich benötigtem Kapital und/oder Forderungsverzicht der Gläubiger belaufe sich auf 200 bis 500 Milliarden Euro.

Spanien ist nicht Griechenland. Griechenland war ein Problem der Staatsschulden: Die griechischen Regierungen hatten sich so unverantwortlich und überdimensional verschuldet, dass aus eigener Kraft kein Ausweg mehr möglich war. Den Ausweg gebahnt haben die EU-Regierungen und der Internationale Währungsfonds (IWF). Spanien hingegen ist ein Problem der privaten Schulden. Spaniens Bürger und Unternehmen stehen mit zusammen etwa 2,2 Billionen Euro in der Kreide, etwa die Hälfte davon ist von ausländischen Gläubigern finanziert. Der spanische Staat hingegen ist mit einer Verschuldung von (Ende 2009) etwa 55 Prozent des nationalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) geradezu ein Musterknabe: Deutschland beispielsweise steht mit 75 Prozent des BIP deutlich schlechter da.

Es ist überhaupt nicht zwingend, dass sich der spanische Staat für die Schulden verantwortlich erklärt, die seine Untertanen gemacht haben. Wenn es jemanden gibt, der ihnen Geld für den Bau oder Kauf von Immobilien geliehen hat, die heute weit weniger als der Kreditbetrag wert sind, dann spricht alles dafür, auch diesen Jemand in die Verantwortung zu nehmen, wenn der Kredit nicht zurückgezahlt werden kann. Und dieser Jemand sind zum ersten: die spanischen Banken; und zum zweiten: alle jene internationalen Investoren, die deren Aktien, Pfandbriefe und Schuldverschreibungen gekauft haben.

Es gibt solche faulen Kredite zu Hunderttausenden, ja millionenfach. Die Löcher, die sich deshalb in den Bilanzen der spanischen Banken auftun, können von diesen aus eigener Kraft nicht mehr gestopft werden. Es muss jemand einspringen. Bislang gehen die Märkte davon aus, dass dieser Jemand der spanische Staat sein wird: So wie Deutschland IKB und Hypo Real Estate gerettet hat, würde nach dieser Kalkulation Spanien Banco Popular und Caja Madrid retten. Aber so viel Geld kann Spanien nur aufbringen, wenn die Eurozone dafür geradesteht. Und das sollte sie nicht tun. Sondern dem Markt seinen Lauf lassen: Über den Bailout von Staaten entscheiden Staaten – über den Bailout von Banken sollen Banken entscheiden. Die Investitionen in spanische Banken und Unternehmen sind breit im Kapitalmarkt gestreut, sowohl Banken als auch Versicherungen als auch Investmentfonds aus aller Welt wären betroffen.

Ja, eine solche Aktion kann das globale Finanzsystem zerstören. Nicht so sehr, weil die Restrukturierung von zwei Billionen Euro Schulden nicht zu stemmen wäre, als vielmehr, weil der explizite Wegfall von staatlichen Garantien auch Banken in anderen Ländern zum Kippen bringen kann. Die daraus entspringende Gelegenheit, ein von Grund auf neues Finanzsystem aufzubauen, dürfte derzeit aber zumindest auf die Entscheidungsträger in Europa eine große Anziehungskraft ausüben. Für die Akteure an den Finanzmärkten wäre das Risiko jedenfalls größer als für die Politik – und die Chance, von einem Neuanfang zu profitieren, deutlich kleiner.

Eine Chance birgt die „thermonukleare Option“ auch für Spanien: die auf viele neue Investoren. Hinter den wahnwitzigen Schulden der spanischen Haushalte und Unternehmen steht natürlich die noch viel wahnwitzigere Immobilienblase, die nach der Euro-Einführung dort aufgepustet wurde. Als sie 2007 platzte, blieben einige hundert Milliarden Euro nie mehr einzutreibende Schulden und ein bis zwei Millionen über den Bedarf hinaus gebaute Wohnungen zurück – vor allem in den Feriengebieten entlang der Mittelmeerküste. Inzwischen ist ein großer Teil dieser leerstehenden Wohnungen bei den spanischen Banken gelandet. In Restrukturierungsverhandlungen hätten sie also durchaus eine ganze Menge an Vermögenswerten anzubieten: Für jede Million Forderungsverzicht drei Appartements an der Costa del Sol als Ausgleich. Oder vier, oder fünf, oder zehn. Am Ende hätten dann die Pimcos, Schweizer Rücks und WestLBs dieser Welt zehntausende von nagelneuen spanischen Immobilien am Hals, für die sie sich eine produktive Verwendung ausdenken müssten. Das könnten sie bestimmt allemal besser, als wenn zwei Millionen leerer Wohnungen beim spanischen Staat landen würden.