Die beiden Generalsekretäre von CSU und CDU, Markus Blume und Paul Zimiak, teilen sich die Arbeit. Im Wahlkampf sind sie die Leute fürs Grobe. Nachdem Zimiak durch ein bewusst verfälschtes Zitat den Grünen-Parteitag in Verbindung mit Antisemitismus gebracht hat, ist für die Kampagne gegen Annalena Baerbock jetzt Markus Blume an der Reihe. „Schummel-Baerbock“ hat er die Spitzenkandidatin der Konkurrenz genannt. Zwar hat Blume selbst soeben ein Wahlprogramm vorgestellt, das er nicht geschrieben hat, obwohl das in den Medien behauptet wurde, während alle SpitzenpolitikerInnen den ganzen Tag Reden halten oder Artikel unter ihrem Namen veröffentlichen, die sie bestenfalls überfliegen konnten. Und auch die fingerzeigenden JournalistInnen selbstverständlich aus dem Netz zitieren, ohne die Quelle zu benennen. Nur: Wen interessiert die Realtät des professionellen Politikalltags, wenn es gerade darauf ankommt, Kampagne zu machen?

Eigentlich sollten alle demokratischen Parteien miteinander sprechen und koalieren können, diese Auffassung vertreten offiziell auch die deutschen Konservativen. Dass man die Spitzenkandidaten der Gegenpartei angreift, ist dabei kein Widerspruch. Es kommt allerdings darauf an, wie das geschieht. Olaf Scholz z. B. hat Herr Blume auf Twitter gerade „Ungereimtheiten im Wirecard-Ausschuss“ vorgeworfen.

Annalena Baerbock hingegen macht er persönlich verächtlich. Würde Baerbock Ministerin oder gar Kanzlerin, müsste Blume mit ihr zusammenarbeiten. So wie Zimiak mit der Grünen Partei. Käme es zu einer schwarzgrünen oder grünschwarzen Koalition, könnten sich ihre Wahlkampfmethoden als Karrierehindernis erweisen. Offenbar gehen beide fest davon aus, dass es dazu nicht kommen wird.

Harte Wahlkämpfe hat es viele gegeben in der Bundesrepublik Deutschland, die legendäre „rote-Socken“ Kampagnen des CDU-Generalsekretärs Heiner Geißler gegen die SPD, die der kommunistischen Unterwanderung des Landes bezichtigt wurde, sind in schlechter Erinnerung. Nur: Damals ging es um einen Lagerwahlkampf, rechts gegen links. Dass man anschließend gezwungen sein könnte, mit dem Gegner zu koalieren, war extrem unwahrscheinlich.

Heute befinden wir uns mitten in einer Pandemie und haben die Klimakrise vor Augen. Angesichts solcher Gefahren vermitteln Lagerzugehörigkeiten keine Orientierung mehr. Weil außerdem die Kanzlerin nicht mehr antritt, sah es einen Moment lang so aus, als könnten sich die politischen Mehrheiten grundlegend verschieben, so wie das in Baden-Württemberg geschehen war. Also bemühte sich auch die CDU/CSU um ein Klimaprofil und machte der grünen Konkurrenz Angebote.

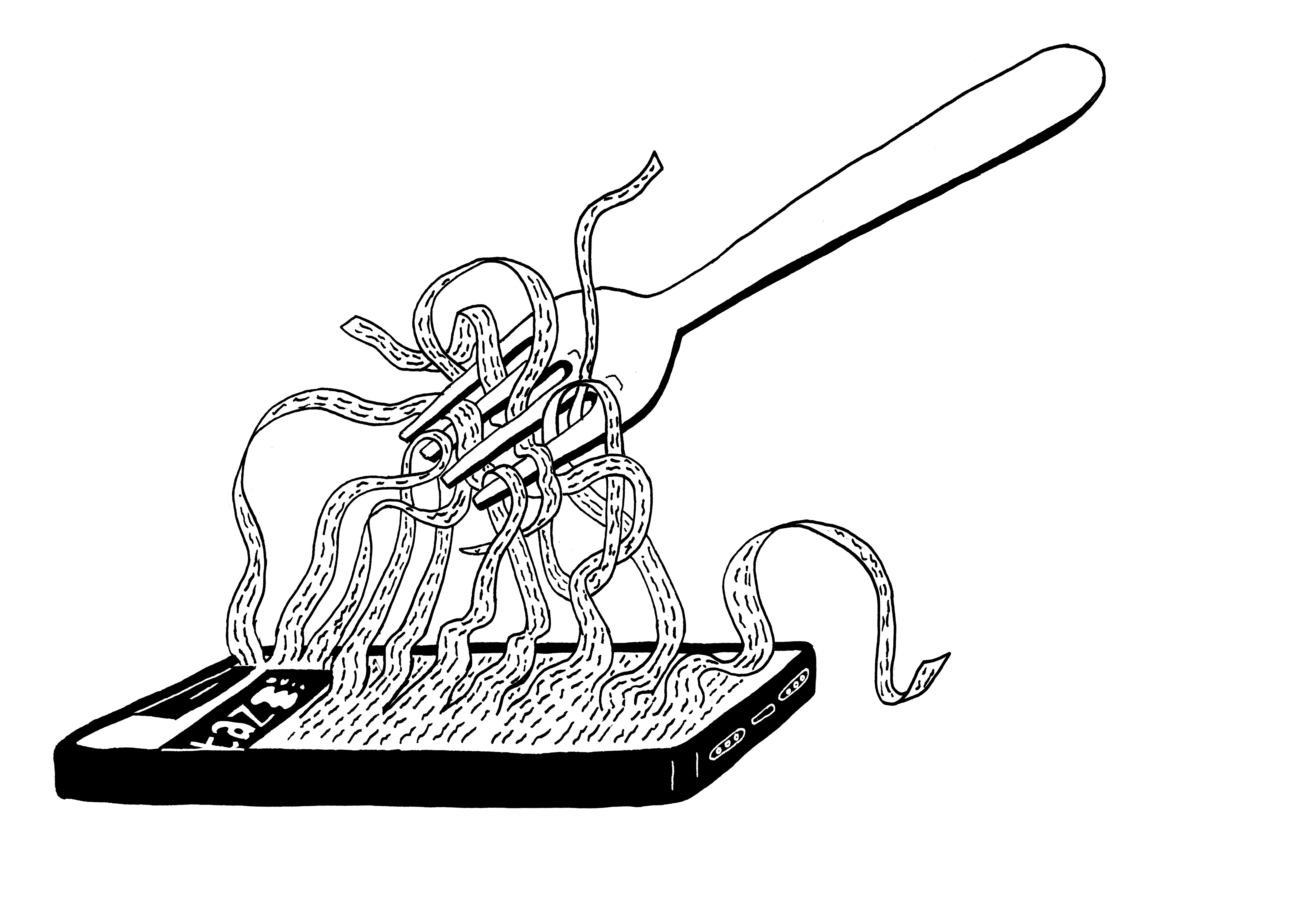

Inzwischen hat man sich berappelt und sich strategisch neu aufgestellt. Herausgekommen ist eine Art Doppelstrategie. Auf der Sachebene wird wurde ein Wahlprogramm beschlossen, das die Kohleverstromung für die nächsten 17 Jahre fortsetzt und auch sonst keinen Hinweis enthält, wie die darin enthaltenen und zuletzt vom Bundesverfassungsgericht unterstrichenen Klimaziele erreicht werden könnten. Hingegen schließt es all jene Maßnahmen explizit aus, die zu einer Klimakoalition mit den Grünen passen könnten. Parteitaktisch macht man derweil eine Art Anti-Wahlkampf, in dem jede politische Festlegung sorgfältig vermieden wird. Stattdessen konzentriert man sich auf die persönliche Delegitimierung der grünen Spitzenkandidatin.

Den selbst erweckten Eindruck, es werde nach der Wahl zu einer schwarzgrünen Zusammenarbeit kommen, nimmt man indes gern in Kauf. Schließlich spielt die „Generation Klima“ in dieser Wahl eine Hauptrolle – ihr Einfluss ist es gewesen, der die Situation so volatil werden ließ. Der zahlenmäßig nicht sehr umfangreichen jüngeren Generation war es mit ihren Protesten gelungen, den politisch nachdenklichen Teil der Gesellschaft in Richtung Klimapolitik, also auch in Richtung Grüne zu öffnen. Fridays for Future war für viele Ältere ein Schock, sie konnten die eigene Verantwortung für die katastrophische Zerstörung menschlicher Lebenschancen nicht länger übersehen und wegschieben. Die Wirkung reichte bis tief in CDU-affine WählerInnenschichten. Die Machtverhältnisse in den Umfragen änderten sich dank dieser Solidarisierung der Älteren.

Im Wahlkampf allerdings geht es nicht um Umfragen, sondern um die Macht im Staat. Die Vorsitzenden Söder oder Laschet bleiben deshalb gern bei der paternalistischen Erzählung, mit der sie die Fridays-for Future-Eltern und -Großeltern dort abholen möchten, wo sie sie vermuten: Das mit dem Klimaschutz machen wir schon, schließlich haben wir die Erfahrung, und die Grünen lassen wir irgendwie mitmachen, solange sie nicht zu selbstbewusst auftreten.

Nur spricht inzwischen wenig dafür, dass es am Ende so kommt. Warum sollte man sich, nachdem man die Grünen erfolgreich klein gemacht hat, den Veränderungsstress in den Regierungsalltag hinein holen? Sich mit einem Partner auf einen steinigen Weg begeben, den große Teile der eigenen Klientel entschieden ablehnen? Und was das Klima angeht – kann man da nicht einfach weiter warten?

Während die Vorsitzenden noch „grün“ blinken spricht also vieles dafür, dass die Partei längst entschieden hat, „rot“ oder „gelb-rot“ abzubiegen. Schließlich erklärt sich so die Art und Weise, wie die Blumes und Zimiaks versuchen, der öko-bürgerlichen Konkurrenz die Spitzenfiguren wegzuschießen. Den SPD-Schwur, sich nicht weiter in eine Groko einzwängen zu lassen, nehmen sie offenbar ebenso wenig ernst wie das große Teile der SPD selbst tun – zumal wenn es Scholz gelingen sollte, die Partei wieder vor den Grünen zu platzieren. Für eine Anti-Grüne „Groko“ oder notfalls eine „Deutschland-Koalition“ der Altparteien der alten Bundesrepublik wird es dann allemal reichen. Und „Opposition ist Mist“, sagte einmal ein führender Sozialdemokrat.

Es spricht also manches dafür, dass wir nach den Wahlen von fast demselben Spitzenpersonal weiterregiert werden, während gedemütigte Grünen weiter protestieren und Pläne entwickeln. Dass all die offenen und zukunftsinteressierten BürgerInnen sich resigniert zurückziehen. Dass die Republik nach rechts rückt, während anstelle einer modernen Frau ein rechtskatholischer Rheinländer die Moderation übernimmt. Und die Gesellschaft in der Vielzahl der Krisen weiter auseinanderfällt.

Noch ist nichts entschieden. Der Wahlkampf ist lang und man sollte die Kreativität moderner Demokratien nicht unterschätzen. Die Illusionen allerdings, dass nach der Wahl automatisch eine neue Regierung kommt, sollte man aufgeben.

Hallo,

der katholische Heiner Geißler hat wohl besser ins Weltbild gepasst, es war aber der evangelische Pastor Hintze, der uns die Rote-Socken-Kampagne beschert hat. Geißler war nur bis 1989 Generalsekretär, und da gab es noch keine PDS, gegen die diese Kampagne tatsächlich gerichtet war. Kann man auch alles in Wikipedia so nachlesen.

Sollte ich wider erwarten falsch liegen, würde ich um Nachweis bitten. An Hintzes Kampagne kann ich mich aber erinnern, als sei es gestern gewesen. :-) Sollte das nur ein Neuaufguss von alten Socken gewesen sein?