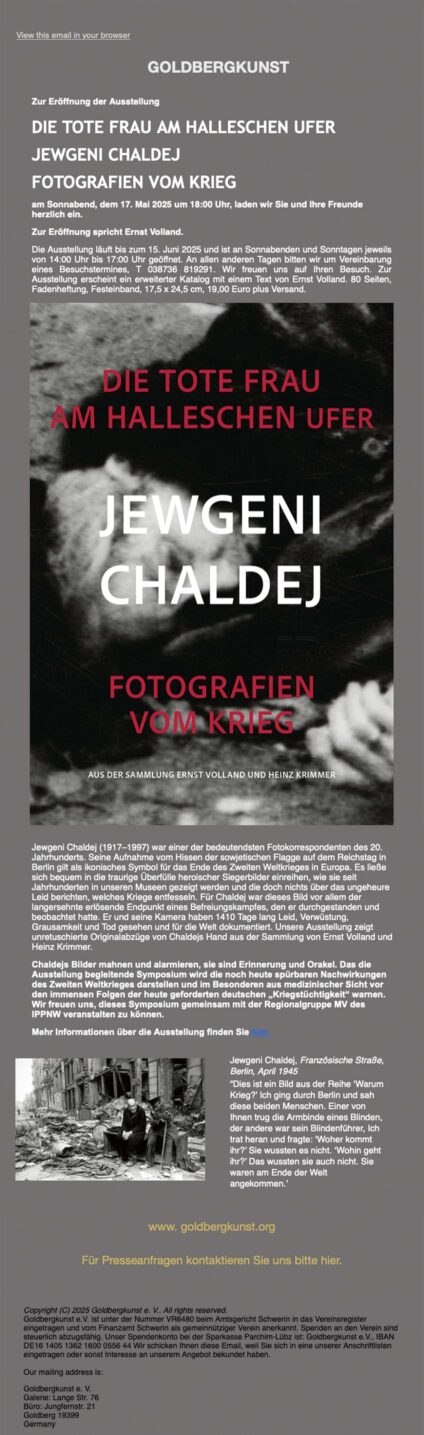

Ausstellung und Buch:

Die Tote Frau am Halleschen Ufer- Jewgeni Chaldej- Fotografien vom Krieg.

Goldbergkunst.

Fotografien aus der Sammlung Ernst Volland und Heinz Krimmer.

Katalog 20,00 Euro , Auflage 100.

Hier Text von Ernst Volland

Jewgeni Chaldej

Der russische, ukrainische, jüdische, sowjetische Fotograf Jewgeni Chaldej hat eines der berühmtesten Fotografien des 20. Jahrhunderts aufgenommen. Die sowjetische Flagge auf dem Reichstag am 2. Mai 1945. Das Foto ist zur Ikone geworden und symbolisiert das Ende des Krieges, das Ende des Faschismus und das Ende Hitlers.

Jewgeni Chaldej, geboren 1917 in der heutigen Ukraine, in Donezk, gestorben 1997 in Russland in Moskau, war sowjetischer Kriegsreporter. Doch er war mehr als ein Reporter. Klaus Honnef, einer der deutschen Fotokenner schreibt in seinem Katalog zur Ausstellung „Pantheon der Fotografie im XX Jahrhundert.“

„Die Aufnahmen sind frei von jeglicher Maschinenseligkeit, sie zeigen den Menschen als Handelnde und Opfer des Krieges, als Kämpfer, Sieger und Verlierer. Es ist diese humanistische Komponente, die seine Kriegsbilder von denen der offiziellen deutschen Kriegspropaganda prinzipiell unterscheidet. Das Bildepos von Jewgeni Chaldej stellt einen völlig eigenständigen und stilistisch geschlossenen Beitrag zum Photojournalismus dar.“

Anfang der 90er Jahre lernte ich Jewgeni Chaldej in Moskau kennen. Ich wurde durch einen Zufall in eine Delegation der SPD eingeladen, nach Moskau zu fliegen. Die Delegation bestand aus 15 Personen. Den wichtigsten Grund für die Reise bildete neben der Etablierung einer sozialdemokratischen Partei in Russland, am 22. Juni eine Kranzniederlegung am Kreml, im Namen des Vorstandes der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Das feierliche Zeremoniell sollte an den Einmarsch der deutschen Truppen vor fünfzig Jahren in die Sowjetunion erinnern. Nazijargon „Unternehmen Barbarossa“.

Das abwechslungsreiche Kulturprogramm unseres Besuches in Moskau bot am letzten Tag auch ein Treffen mit fünf Kriegsfotografen. Die Beteiligung war freigestellt.

In einem Halbkreis saßen vier alte Männer und eine Frau. Ihre Namen sagten mir nichts.

Sie erzählten von ihren Einsätzen als Kriegsfotografen an der Front.

Einer von ihnen hatte als einziger sein Jackett ausgezogen und sein weißes Oberhemd erweckte in mir in diesen Momenten die Assoziation eines Friedenssymbols. Der Mann wirkte sehr lebendig und bestritt den größten Anteil des Gesprächs. Die anderen Teilnehmer schienen ihn als eine Art Sprecher zu akzeptieren.

Am Schluss des Gespräches forderte man uns höflich auf, zweihundert Meter entfernt in das Gebäude des Journalistenverbandes zu gehen, dort ein Gläschen zu trinken und eine kleine Ausstellung eines der beteiligten Fotografen anzusehen. Die Ausstellung zeigte Fotos von jenem Fotografen, der das weiße Hemd trug. Wir betraten den Ausstellungsraum, und ich war wie vom Blitz getroffen.

An den Wänden hingen, ungerahmt, großformatig, auf Karton geklebt, einige der bedeutendsten historischen Fotos deutscher und russischer Geschichte des 20. Jahrhundert.

Die sowjetische Flagge auf dem Reichstag. Göring und Mittäter bei den Nürnberger Prozessen. Stalin, Truman und Churchill auf der Potsdamer Konferenz.

Dazwischen Fotos mir nicht bekannter Kriegssituationen: Soldaten, Kriegsschiffe, Flugzeuge. Schon ein flüchtiger Blick auf die einzelnen Fotos zeigte die Meisterschaft bildlicher Kompositionen mit starkem expressiven Ausdruck.

Und der Fotograf, der all diese Aufnahmen gemacht hatte, stand direkt vor mir und lächelte mich an. Sein Name: Jewgeni Chaldej.

Er lebte mit einer sehr kleinen Rente am Rande von Moskau. Wir freundeten uns an, und ich organisierte eine erste Ausstellung im Westen nach dem Mauerfall in Deutschland.

In einem hell erleuchteten Raum stehen dicht gedrängt über zweihundert Menschen. Sie wollen den russischen Fotografen Jewgeni Chaldej sehen und mit ihm sprechen. An den Wänden links und rechts hängen 90 seiner Schwarzweiß-Fotos, eingefasst in matt weissen Passpartouts und schmalen Aluminiumrahmen. Legendentafel informieren über Zeit und Ort der Bilder. Es ist ein kalter Herbsttag im Jahr 1995 und der Eröffnungsabend der Ausstellung in Freiburg im Breisgau.

Chaldej stellt sich jetzt den Fragen des Publikums.

Er sitzt in einem dunklen Anzug gekleidet auf einem Podest, am Revers links stecken drei bis vier verschiedene Medaillen und Orden, wie man sie bei russischen Veteranen an Gedenktagen oft sehen kann. Auf Brusthöhe hängt an einem Lederriemen seine Kamera, eine Leica. Das Licht der beiden Scheinwerfer an der Decke spiegelt sich bei leichten Bewegungen Chaldejs in den Brillengläsern, die fast die Hälfte seines Gesichts bedecken.

Der Fotograf, durch dessen Augen einige der grausamsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts gegangen sind, ist inzwischen fast blind. Sein Gehstock liegt auf einem Beistelltisch, griffbereit neben ihm.

Soeben beendet der offizielle Redner seine einführenden Worte, eröffnet die Diskussion und bittet um Fragen, als auch schon mehrere Finger hoch gehen und einige Besucher ohne abzuwarten ausrufen:

„Das Foto mit der Flagge, das ist doch gefälscht“, und ein anderer ergänzt, „Das ist inszeniert, das sieht doch ein jeder“, und ein dritter meint „mit dem Foto stimme etwas nicht.“

Unruhe im Publikum.

Auf diese Frage scheint der Fotograf vorbereitet zu sein. Diese Frage, die keine Frage ist, sondern eine Behauptung, sogar ein Vorwurf, hat man ihm sicherlich schon öfter gestellt.

Chaldej antwortet mit ruhiger Stimme und in deutscher Sprache „Das ist gutes Foto, bitte nächste Frage.“

Die Ausstellung war lange vorbereitet. Sie fand nicht in einem der Freiburger Museen oder im Kunstverein statt, sondern in einem Gebäude der Universität.

Im Publikum der Ausstellungseröffnung befindet sich ein deutscher Veteran, der bei der Erstürmung des Reichstages durch die Rote Armee auf Seiten der deutschen Wehrmacht dabei war. Er kämpfte am „Fuße des Reichstags“, wie er sagt, gegen die Rotarmisten und überlebte. Beide tauschen Erinnerungen aus.

Dann fragte jemand aus dem Publikum, wie sich Chaldej denn fühle, nach so vielen Jahren wieder in Deutschland zu sein, unter Deutschen. Er antwortete: „Eines Tages erfuhr ich, dass die Deutschen in Stalino, heute Donezk, meiner Heimatstadt, meinen Vater und drei Schwestern umgebracht haben. Sie wurden nicht erschossen, sondern lebendig in Kohleschächte geworfen: Zusammen mit 75 000 Menschen! Das war 1941/42. Da habe ich die Deutschen sehr gehasst. Ich kann vergeben aber nicht vergessen. Leider musste ich später erfahren, dass viele Russen kräftig dabei mitgeholfen haben. Es waren Menschen wie Sie und ich. Sie haben das ohne Zwang gemacht.“

Man hörte im Raum nicht eine Stecknadel fallen.

Am nächsten Tag fuhren wir auf Einladung des Kulturbürgermeisters der Stadt Freiburg in die Schweiz. Uns wurde ein Fahrer mit Auto zur Verfügung gestellt und Chaldej gefragt, wohin er fahren möchte: Frankreich, Schweiz oder durch das badische Land. Er entschied sich für die Schweiz.

„1946, zur Pariser Friedenskonferenz, war ich in Paris, also in Frankreich. In der Schweiz war ich noch nie. Ich möchte dorthin fahren, meinen Fuß auf den Boden setzen und wieder zurück fahren.“

Der erste Besuch bei Chaldej in seiner Einraumwohnung bei Moskau.

Es gab keinen Tisch. Vor dem Bett stand eine Art Hocker aus Holz, auf dem nur das Telefon und ein Notizblock Platz hatten. Gleich neben diesem wackeligen Gestell, das durch schmale braunen Tesafilm zusammengehalten wurde, begann übergangslos die Dunkelkammer. Links an der Wand hing ein einfühlsames Portrait von Konstantin Simonow, Schriftsteller und Kriegskorrespondent wie Chaldej, neben Simonows Portrait standen drei solide Vergrößerungsgeräte. Das Zubehör lag griffbereit. Einen breiten Raum nahm ein großes stabiles Becken in Anspruch, genau in der Mitte durch einen Zwischenwand geteilt. In der Fotosprache Wanne genannt, dient sie zum Fixieren und Wässern der Abzüge. Jeweils 40 cm tief, 1 Meter lang und 80 cm breit, aus grauen Kunststoff und direkt an der Wand verschraubt. In dieser Größe arbeitet ein normales professionelles Fotolabor.

Dunkelkammer, Schlafzimmer, Wohnstube in einem. Mehr Nähe ging nicht. Ein Fotograf, der in der eigenen Dunkelkammer schlief, war mir bisher noch nicht begegnet.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes blickte Simonow auf das große Fotoportrait einer schönen Frau. Es war Chaldejs Frau, die inzwischen verstorben war.

1 (klein 3 Fotos von der Einraumwohnung 1993)

Auf dem Holzschemel stand jetzt eine 5 Liter Wodkaflasche mit einem Griff. Das Telefon klingelte. Chaldej machte es kurz. Das Telefon klingelte erneut. An der Wand hingen Fotos, großformatige Abzüge seiner Negative. Stalin in einem Korbsessel in schneeweißer Uniformjacke. Daneben die Führungsspitze der Nazis auf der Anklagebank in Nürnberg. Die Flagge auf dem Reichstag. Wieder klingelte das Telefon.

„Ich vertraue niemandem meine Negative und Abzüge an. Ich mache alles selbst. Auch große Formate sind kein Problem.“

Am Bett entlang hing vom Kopfende bis an das Fußende in einem Winkel ein handbreites Holzregal, in dem verschiedene Gegenstände zur Ablage verwahrt waren. Auf diesem standen in eine Reihe unterschiedliche Objekte, teils mit der Hand gefertigt, darunter das Modell eines russischen Schlachtschiffs und das eines Atom-U-Bootes: „Von Freunden aus Murmansk“.

Chaldej erklärte die Herkunft der Objekte. Es waren kleine Geschenke, die man ihm bei Besuchen oder Ausstellungen überreicht hatte. Zwischen dem Ende des Bettes und der Zimmertür stand ein Karteischrank aus hellem Holz. Dort schlummerten, so Chaldej, mindestens sechstausend Negative. Das war aber nur ein Teil seines Ouvres, denn insgesamt besaß er etwa Zwanzigtausend.

Die Negative im Schrank waren nach Themen geordnet. Jedes Negativ ruhte in einem Umschlag, auf den er ein entsprechenden Kontaktabzug des Motivs geklebt hatte. Diese optimale Übersicht erleichterte die Recherche nach gefragten Motiven. Chaldej versprach von allen ausgesuchten Negativen für eine kommende Ausstellung in Berlin sorgfältige Prints in den nächsten Wochen eigenhändig in diesem Zimmer herzustellen und zu retuschieren. Die Frage, ob er damit nicht zu viel Mühe habe, wischte er mit einer Handbewegung und einem langgezogenen „Njeet“ beiseite.

Für die Retusche hatte er sich einen versierten Kollegen engagiert, aber die Fotos, die können nur, wie er mehrmals betonte, nur von ihm selbst abgezogen werden.

„Das ist doch eine Selbstverständlichkeit und mein Job seit sechzig Jahren“.

„Wo haben Sie während des Krieges fotografiert?“

„Ich wurde überall hingeschickt. wegen meiner Schnelligkeit und Professionalität. Ich spürte, dass es notwendig war. Ich war ja auch Soldat. Ich war in Murmansk, am Schwarzen Meer, in Norowosirsk, bei den Truppen in Kertsch auf der Krim, später bei Sewastopol. Sewastopol wurde am 9. Mai 1944 befreit, ein Jahr vor dem Sieg. Aber wir wussten damals noch nicht, dass am 9. Mai 1945 der Sieg gefeiert werden sollte. Hier sind noch Fotos. Fragen Sie mich nach den Fotos, 1, 2, 3, bitteschön.“

Chaldej fotografierte bei allen militärischen Waffengattungen: Infanterie, Marine, bei der Luftwaffe und bei Panzerabteilungen.

Unter den Aufnahmen, die wahllos auf dem Bett von Chaldej liegen, befindet sich auch das Motiv mit einem Mann, der einen Bronzekopf Hitlers unter dem Arm trägt und dabei lächelt. Es ist der Dichter und Kriegskorrespondent Jewgeni Dolmatowski, mit dem Chaldej zeitlebens befreundet bleibt.

Auf dem Foto sehen wir in der Mitte des Bildes einen lächelnden Mann in einem Uniformmantel und einer militärischen Kopfbedeckung. Er steht aufrecht in der Mittelachse des Formats und sein Körper reicht bis über die Mitte des Hochformats. In der linken Hand hält einen Stock, ähnlich einem Gehstock. In der rechten Hand trägt er den in natürlicher Größe modellierten Bronze-Kopf Hitlers. Woher diese Plastik stammt, ist nicht auszumachen. Viele solcher Büsten standen während der NS-Herrschaft in Rathäusern und Amtsstuben. In der Nähe der Szene befindet sich keine weitere Person. Der Soldat scheint mit seiner Trophäe ausschließlich für den Fotografen zu posieren.

Im Hintergrund sind Teile militärischer Geräte zu sehen, der Rücken eines Schimmels mit langer Mähne, bepackt mit Laststücken. Rechts führt die Fassade einiger Häuser ins Leere. Die Architektur wird wieder aufgegriffen mit einem riesigen Gebäude, das bei näherer Betrachtung als Reichstagsgebäude zu erkennen ist, und zwar nicht von vorn oder hinten, sondern von der westlichen Querseite. Auf der linken Seite des Fotos steht ein Panzer, auf dem einige Soldaten sitzen, während zwei weitere Soldaten vorbeigehen und ihnen zuschauen. Je weiter das Bild in den Hintergrund führt, umso unschärfer wird die Szene. Doch diese Unschärfe ist nicht entscheidend. Die wichtigste Situation vollzieht sich im Vordergrund. Strahlender Sieger und geköpfter Verlierer. Alles, was sich im Hintergrund abspielt, markiert die historische Bedeutung des einen Augenblicks: Menschen, Tiere, militärisches Gerät, Gegenstände und Geröll auf der Straße, das Zentrum der Stadt Berlin, der Reichstag.

2 (Foto Dolmatowski mit Hitlerkopf)

Chaldej greift zum nächsten Foto.

„In Russland gab es eine Bewegung „Frauen auf die Traktoren!“. Pascha Angelina war die die erste Frau, die sich auf einen Traktor setzte. Ihrem Beispiel folgten viele andere im Lande.“

Er sucht im Stapel nach einem anderen Foto, fand es jedoch nicht sofort.

„Einen Moment, Wodka trinken. Ich hab gleich Foto. Interessant.“

Endlich sieht er das gesuchte Motiv.

„Es gab im Krieg ein ganzes Frauengeschwader mit leichten Flugzeugen, die nachts flogen. In jedem Flugzeug saßen zwei Frauen, eine Pilotin und eine Navigatorin. Sobald es dunkel wurde, starteten sie. Die deutschen Soldaten nannten sie die Nachthexen, weil sie aufstiegen, die Motoren ausschalteten und dann zum Gleitflug übergingen. Man hörte kein Geräusch, aber vom Himmel hagelte es Bomben. Viele von ihnen kamen ums Leben. Ich begleitete sie auf dem ganzen Feldzug, von Noworosisk bis nach Berlin. Die Frauen auf dem Foto sind Irina Sebrowa, Nadja Popowa und Vera Belik.“

3 (Foto Pilotinnen)

Er setzt das Thema Frauen und Krieg fort und zeigte ein weiteres Foto.

„Diese Frau lebte in Stalingrad, jetzt Wolgograd. Sie kam von dort bis Berlin. Sie heißt Maria Limanskaja. Sie hat zur Potsdamer Konferenz mit ihrem Fähnchen den Verkehr geregelt. Einmal fuhr Churchill vorbei. Sie gefiel ihm. Er kam zu ihr heran und unterhielt sich eine Weile mit ihr. Die Losung hinter ihr auf dem Brandenburger Tor lautet: „Ehre der sowjetischen Armee, die das Siegesbanner auf dem Reichstag hisste.“

4 (Foto Verkehrspolizistin)

Chaldej sah sich auf keinen Fall als Künstler oder künstlerische Fotograf. Nach seinem Beruf gefragt, antwortete er: Fotokorrespondent.

Inzwischen wissen wir, dass die Arbeit eines Korrespondenten durchaus künstlerisch wertvoll ist, auch wenn der Urheber nie die Absicht hatte, künstlerisch zu wirken.

Betrachtet man den Aufbau seiner fotografischen Bilder, so fällt eine Sicherheit im Blick auf, den Augenblick zu erfassen und im gleichen Moment eine Komposition zu gestalten. Diese besondere Fähigkeit, bei Chaldej ist sie intuitiv. Sie wurde allerdings auch früh geschult und zwar an den neuen künstlerischen Werken der revolutionären Künstler während der russischen Revolution in den 20er Jahren.

Plakat, Theater, Karikatur, Fotografie, Film, Malerei, Chaldej zeigte schon im Kindesalter Interesse für diese Medien. Durch diese Schulung des Sehens zu gehen war wichtiger als jede Hochschule. Mit solchen Erkenntnissen im Gepäck war es nur eine Frage der Zeit, für welche Richtung er sich entscheiden würde. Trotz Zensur und Propaganda unter Stalin sind ihm als Fotograf unsterbliche Werke gelungen, die zum kollektiven Gedächtnis der Menschheit gehören.