Inhalt

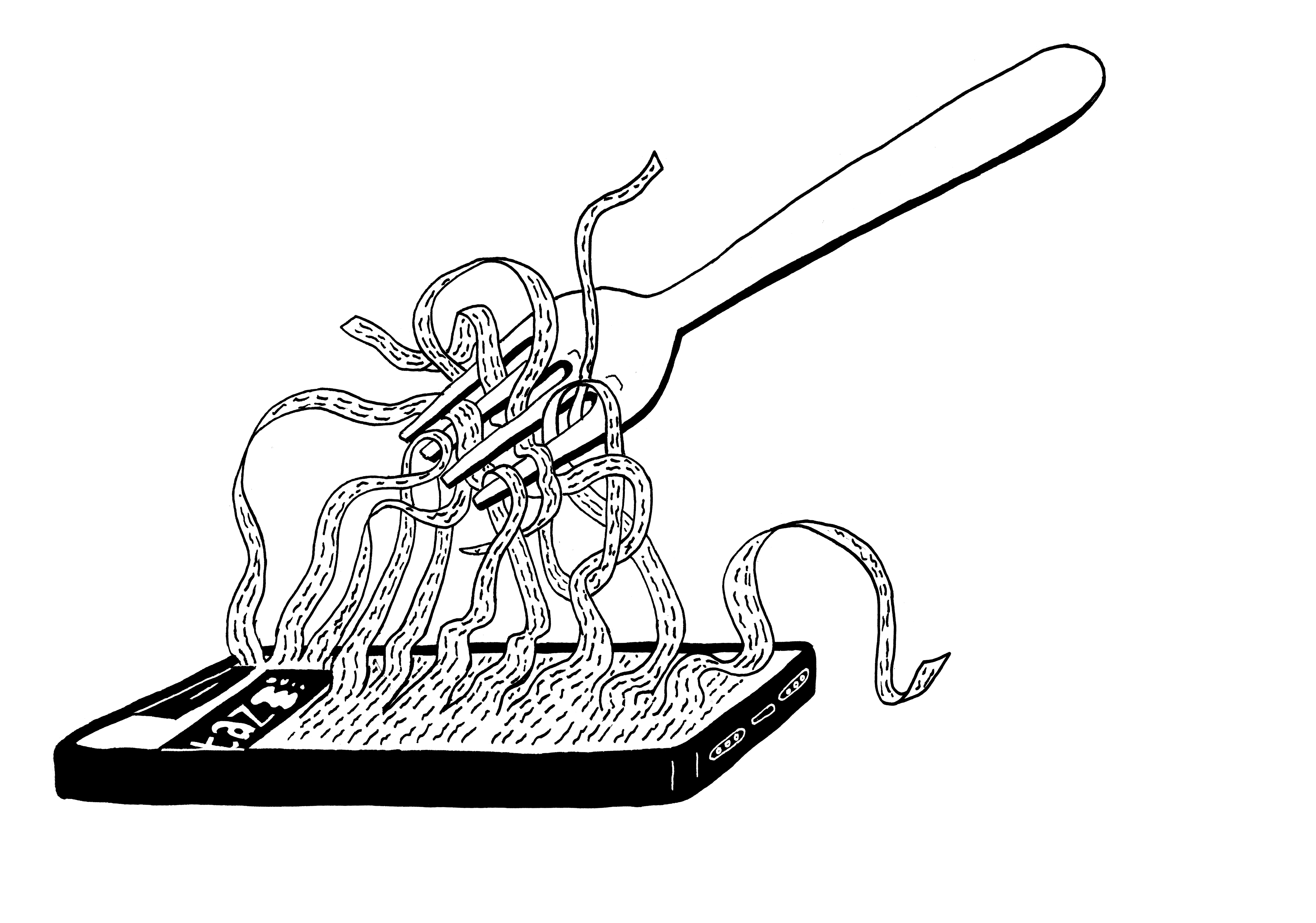

Dorian Gray ist ein fast übernatürlich gutaussehender, wenn auch unbedarfter junger Mann, der aufgrund von Geld und Status ein willkommenes Mitglied der dekadenten High Society im viktorianischen England ist. Sein älterer Freund Lord Henry Wotton ist ebenfalls Teil davon – er zeichnet sich durch Überheblichkeit, scharfen Zynismus und Misogynie aus. Als er Dorian kennenlernt, wird er sich seines Einflusses bewusst und beschließt, ihn ganz nach seinen Idealen zu formen: Hin zu einer vergnügungssüchtigen Person, die ebenso sehr von sich selbst überzeugt ist, wie von der Verderbtheit der ganzen Welt. Der Dritte im Bunde, Basil Hallward, ist ein erfolgreicher Maler. Er himmelt Dorian – die Quelle seiner künstlerischen Schöpfungskraft – an und malt ein Ganzkörperportrait von ihm. Dorian, der gerade erst Lord Henry kennengelernt hat und von seiner Hymne an die Jugend noch immer voll eingenommen ist, wird eifersüchtig auf seine eigene Jugend im Bild, während er selbst dazu verurteilt ist, zu altern.

Unbedacht wünscht er sich, das Bild möge anstelle seiner selbst altern. Wenig später muss er erschrocken feststellen, dass sein Wunsch erfüllt wurde. Alle rigorosen Taten und schweren Entscheidungen zeichnen sich fortlaufend auf dem Bild ab: ein hinterhältiges Heben des Mundwinkels, sehnige Hände, ein von Rücksichtslosigkeit durchdrungener Blick und so fort. Doch Dorian Gray selbst bleibt der Alte. Zumindest äußerlich.

Zum Autor

Oscar Wilde wurde 1854 in Dublin in eine Familie der Bildungsbürgerschicht geboren und studierte Literatur in Dublin und Oxford. Seine Schriften feierten großen Erfolg in England, während Wilde selbst zeitweise als Skandalautor verschrien war. Er reiste durch Europa und die USA und heiratete 1884 die Kinderbuchautorin Constance Lloyd, mit der er zwei Kinder hatte. Zugleich war Wildes Homo- bzw. Bisexualität öffentlich relativ bekannt. Seine Werke wurden zahlreich verlegt und adaptiert.

Hintergrund

Die erste Fassung von Dorian Gray erschien bereits 1890, doch sie wurde aufgrund von massiver Kritik von Wilde überarbeitet. So wurden einerseits Kapitel und die Vorrede hinzugefügt, wie auch die erotische Passage und romantische Erklärungen (beispielsweise von Basil Hallward) deutlich abgeschwächt.

Männliche Homosexualität war im viktorianischen England illegal und unter Strafe gestellt. Auch gesamtgesellschaftlich war es zumindest rufschädigend und wurde als moralisch verwerflich angesehen. Gerichte straften „Vergehen“ mit langen Haftstrafen und Zwangsarbeit, in Zeitungen erschienen unterdessen maximal die Endverurteilungen. Eine ernsthafte gesellschaftliche Debatte gab es nicht – eher ein allgemeines Unwohlsein während der verschiedenen Skandale, die sich um das Thema drehten.

Oscar Wilde lebte relativ offen homosexuell und die Beziehung zu seinem ehemaligen Oxford-Kommilitonen Robert Ross war nicht unbedingt ein Geheimnis. Durch den Vater eines anderen Geliebten – Lord Alfred Douglas – entstanden später drei erniedrigende Gerichtsprozesse, in denen Oscar Wildes Beziehungen ausgebreitet wurden. Auch sein Buch „The Picture of Dorian Gray“ wurde als „Beweismittel“ herangezogen.

Infolge des letzten Prozesses wurde er zu zwei Jahren Haft und Zwangsarbeit verurteilt, die er im Gefängnis des Londoner Stadtteils Wandsworth sowie in Reading ableistete. Über die unwürdigen Bedingungen und Arbeiten schrieb er unter anderem in „De Profundis“ und „Die Ballade vom Zuchthaus Reading“.

Als er aus der Haft entlassen wurde, hatte er gesundheitlich stark gelitten. Auf den Rat seiner Freunde und aufgrund der zu erwartenden öffentlichen Ächtung verließ er England. Seine Frau war im Jahr seiner Entlassung gestorben und so verbrachte er seine letzten drei Jahre danach unter falschem Namen in Paris, verarmt und meist isoliert. Er starb im Beisein seiner engsten Freunde Reginald Turner und Robert Ross.

Oscar Wilde gilt als einer der bedeutendsten Autoren seiner Zeit – nicht nur stilistisch. Er kritisierte die viktorianischen Moralvorstellungen, unter denen er selbst zu leiden hatte. Sein einziger Roman ist dabei mehr als nur eine moralisierende Erzählung um ewige Jugend und Ästhetik – er ist zum Sinnbild von Literatur geworden, die sich aller Zwänge zum Trotz immer selbst treu geblieben ist.

ISBN: 978-1-5098-2783-1 (englisch)

Kostenloses zum Weiterlesen: Attitudes to Male Homosexuality in Late Victorian England: Charles Freston, a Case Study