Die betrachtete Familie besteht aus fünf Personen. Da wären Paolo, der Vater, Fabrikbesitzer und schweigendes Rückgrat der Familie und seine Frau Lucia, die ursprünglich aus ungesicherten Verhältnissen stammt, aber in ihrem Umfeld einwandfrei funktioniert. Es gibt das ärmliche Dienstmädchen Emilia und die beiden Kinder der Familie, Pietro („Schüler des Parini-Gymnasiums, der von seinen Mitschülern voll anerkannt wird als Bruder, Komplize, Mitstreiter in ihrem unschuldigen eben erst begonnenen und schon entschiedenen Klassenkampf“) und Odetta („die Worte, die sie […] zum […] Verehrer sagt, der sie verfolgt – »Ich mag Männer nicht « –, kommen schnippisch und elegant-humorvoll heraus; doch offenbar enthalten sie ein Körnchen Wahrheit“). Sie leben inmitten der hohen Gesellschaft, gehören zur Bourgeoisie. Der Autor vermittelt, dass ihr Verhalten einem zurechtgelegten Muster der Konventionen, Gewohnheiten und Erwartungen folgt, dass sie gleichsam aneinander vorbei leben lässt.

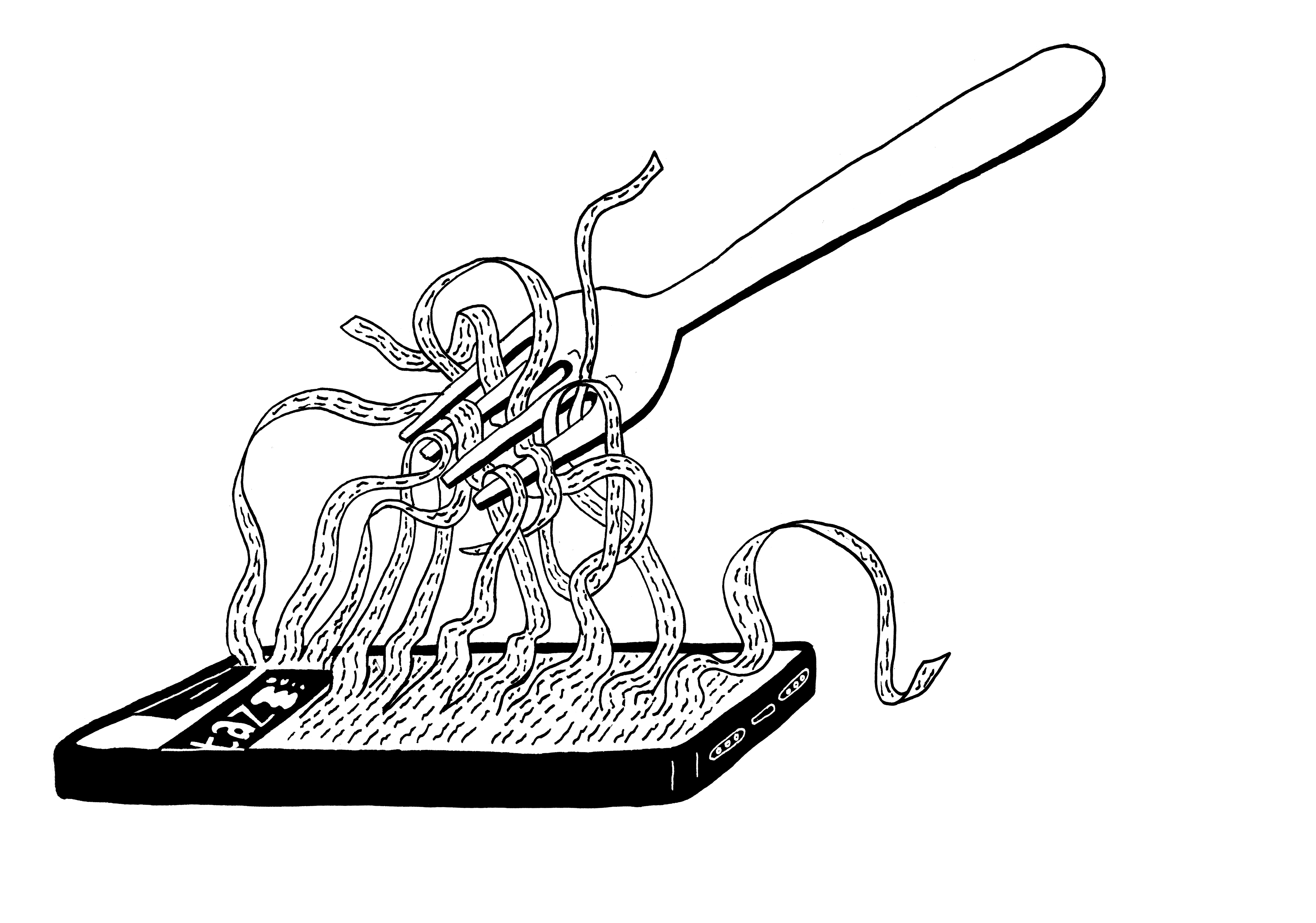

Der Gast, der sich schließlich im Haus niederlässt, bringt das jeweilige Leben der fünf Personen durcheinander. Sie alle hegen von Anfang an eine starke emotionale und körperliche Anziehung zu ihm, der er bei jedem mit wissender Gutmütigkeit begegnet. Als sein Besuch endet, und er in den sanften Straßen Mailands verschwindet, sind alle Familienmitglieder vor den Kopf gestoßen. Doch anstatt sich über den Verlust zusammen zu finden, fallen sie jeder für sich aus ihren Mustern. Sie verlieren ihr Leben, manche im direkten und manche im übertragenen Sinn.

Pasolini bezeichnet das Buch in den Passagen, in denen er direkt zum Leser spricht, als Parabel und weist oft auf das „Theorem“ des Buches hin. Er kritisiert eine unechte Gesellschaft, die auf Probleme nur mit Engstirnigkeit zu reagieren scheint und führt diese Basis in unterschiedliche Richtungen aus, verknüpft sie mit Katholizismus und Kommunismus. Diese Botschaften verlieren sich jedoch teilweise in der von Abstraktion und symbolischen Handlungen getragenen Prosa – auch wenn sein Schreibstil an manchen Stellen bestechend präzise sein kann. Die Darstellung des Gastes empfinde ich als unpassend – seine Heiligkeit ist untrennbar mit seiner andauernd besungenen Schönheit verknüpft. Der emotionale Einfluss auf die Familienmitglieder wirkt für mich aus der Luft gegriffen; was allerdings durchaus den erwünschen („heiligen“) Aspekt darstellen kann.

Insgesamt: Manche Aspekte des Buches, die mir missfallen haben, wurden erst ins rechte Licht gerückt, sobald ich mich mit dem Autor auseinandergesetzt hatte. Beispielsweise wird für die Erklärung des Theorems am Ende des Buches ein Journalist eingesetzt, der seine Gegenüber in Fragenform belehrt. Wenn man weiß, dass Pasolini selbst gefährliche investigative Recherche betrieben hat, wird das zum Stilmittel.

Das Buch ist – wenn auch mit Anspruch eine Theorie zu vermitteln – in erster Linie ein literarisches Werk, das sich recht unzugänglich präsentiert. Vielleicht wird die Idee besser im zugehörigen Film vermittelt. Vielleicht sollte ich ein weiteres Werk von ihm lesen.

ISBN: 978-3-8031-2847-8