Der Wiener Dichter und Polyhistor tut, was des Wiener IntellektuelleN liebstes Kind. Er nutzt die Sommertage, um über sei Werk und dessen Weltbedeutung zu reflektieren. Unter dem Titel Nach postmodern: neoantik, neumittelalterlich oder sonderlich? räsoniert Zillner in einem unveröffentlichten Text über totgelaufene Begriffe für die eigene Arbeit.

Das hat seine starke Berechtigung allein schon durch die schreckliche Lust des Sprechens, die diesen Autor kennzeichnet. Ausserdem weiss er vermutlich genauer als irgendwer, dass von jeder Behauptung über ihn und sein Werk immer auch das Gegenteil richtig ist.

Zunächst ein paar Auszüge:

»Es muss weitergehen – dieser schlichte Satz, vorzugsweise an Gräbern gesprochen, tut auch bei mir seine Wirkung. Mit Vergnügen verfolge ich in angelsächsischen Dotterkopfpostillen die ständigen Umschlichtungen von Schreibern und Malern in verschiedene Schubladen der literarischen und kunstgeschichtlichen Geisterschränke.

Eben habe ich gelernt, dass Cezanne nun zur Moderne gehört, Flann O’Brien hinwiederum ein Theoretiker und Praktiker der Postmoderne avant la lettre war. Da auch in mir ein Schlichter vor dem Herrn steckt, frage ich mich, in welche Schublade ich mein Schreiben und Malen denn nun stecken darf.

Modern ist es nicht und postmodern auch nicht mehr, immerhin versuche ich Erzählungen nicht zu de- sondern zu rekonstruieren, ersetze Natur nicht durch Kultur, sondern sorge für umgekehrtes Entsetzen, und bemühe mich, statt ahistorischer Gefühlerei, die historischen Epochen scharf sprachlich zu trennen. Meine Forderung, die Texte des Spiegelfeld seien nicht leise, sondern laut zu lesen, weil sie dafür geschrieben sind – und so nicht die Schrift, sondern die Stimme des Vorlesers zum Autor wird – sowie mein Bemühen, Mythen (in Gestalt des Spiegelfeld bzw. des Kontinent Niemandsland) zu schaffen, sind Hinweise darauf, dass es sich bei meiner Arbeit um vormoderne, um nicht zu sagen vorsintflutliche Artefakte handelt ….

Am besten gefällt mir ein Satz der Cambridge-Klassizistin Mary Beard, den sie auf den Archäologen und ›Erfinder‹ der minoischen Kultur Arthur Evans und seine Handlanger, besonders in den Gestalten der Schweizer Künstler Émile Gilliéron (Vater und Sohn) bezieht: ›Perhaps these early excavators and restorers of the site (Knossos) had so internalized the … culture they were partly uncovering and partly reinventing that their forgeries occasionally turned out to be accurate predictions of what would one day be discovered.‹

So stelle ich mir das vor: Heute erfinden, was morgen sich als vorgestrige Wirklichkeit erweist. Die Zukunft als Rückgriff der Gegenwart im Vorgriff auf die Vergangenheit.

Schön, nur wie soll man das nennen? Neoantik? Der Versuch am Mythos würde dafür sprechen. Hingegen sind die Tropen in den Versen des Spiegelfelds vom Mittelalter bezogen, (wenn damit auch, wie es sich für Tropen gehört, etwas anderes ausgedrückt werden soll), also wäre neumittelalterlich eigentlich passender. Leider sind beide Begriffe ein Widerspruch in sich, neu ist eben nicht antik und auch nicht mittelalterlich.

Erich Klein hat mir und meinesgleichen den schönen Begriff des ›Sonderlings‹ im Kulturbetrieb zugesprochen – ob das aber zu einer eigenen Kategorie reicht oder bloss ein Haufen von, genau, Sonderlingen benennt, weiss ich nicht zu sagen. ›Sonderliche‹ Literatur oder Kunst – es hängt ein wenig in der Luft, fehlt doch eine Gesellschaftstheorie, die dem Begriff Halt gegeben könnte.

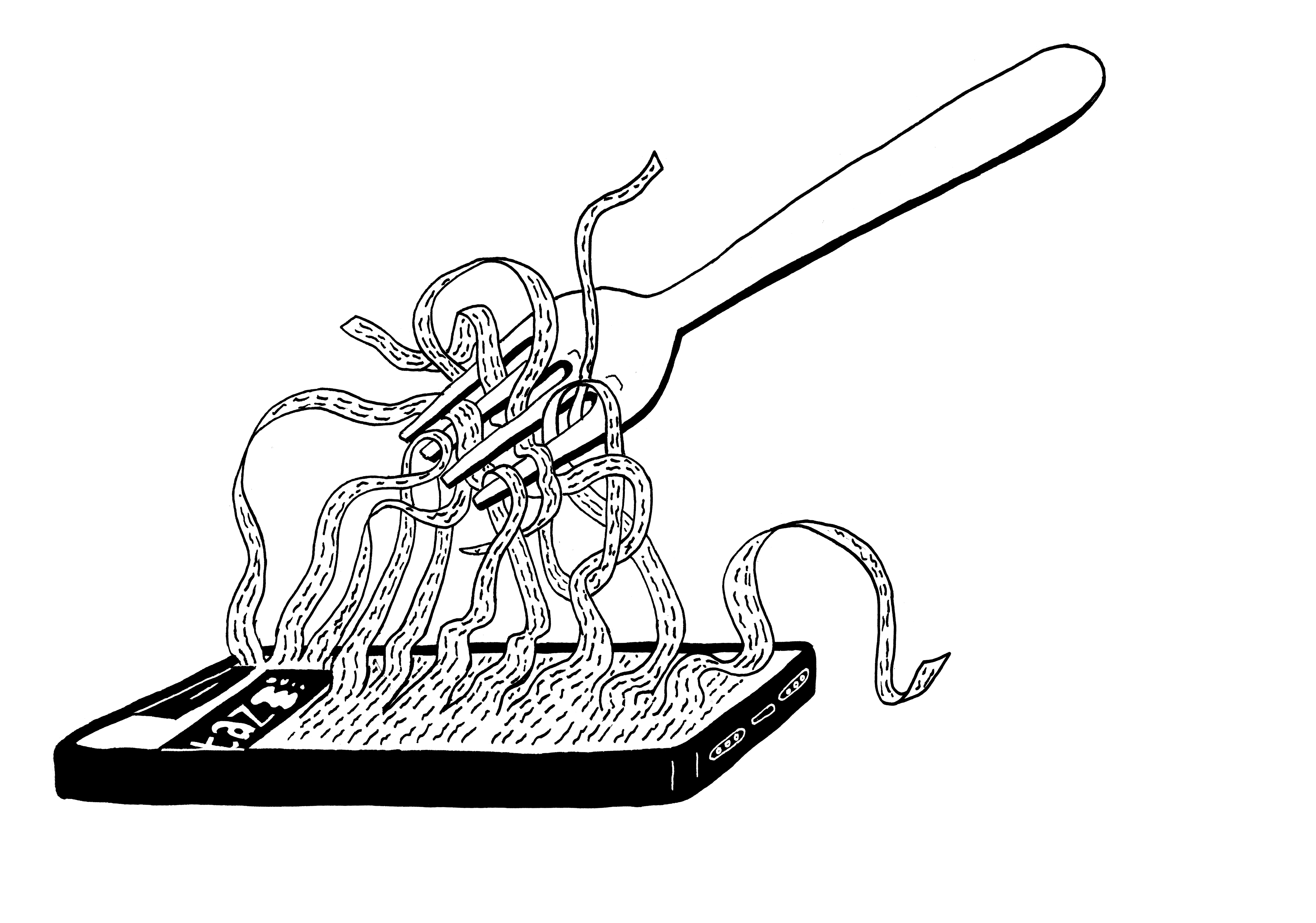

Absonderlich ist freilich, dass in unsere Gegenwart keine diskursive Auseinandersetzung mehr zu passen scheint, die Politik, Literatur und Kunst verhandelt – Sound-Bites, SMS und Events sind an ihre Stelle getreten. Wer an den Diskurs noch glaubt oder gar daran festhält, klingt wie ein Panegyriker in einem Stadion voller Fußballfans – von Zeit zu Zeit überschneiden sich Schlachtgesänge mit seinen Sätzen, Pech nur, wenn er das für eine inhaltliche Übereinstimmung hält«.

Kommentar: Da ich die Obama-Show nicht im Detail verfolge, bleiben mir Zillners entsprechende Einlassungen verschlossen. Sie sind hier auch nicht wiedergegeben.

Hingegen bin ich gerne bereit, mich an der Schubladensuche für die monumentale dichterische Arbeit zu beteiligen. Wenn man den Spiegelfeld-Mythos nicht für eine reine Spiegelfechterei hält, die bloss das Ego des Autors massiert, dann muss ja auch für diese Schöpferlaune ein passenden Deckname gefunden werden können.

Ich bringe allerdings andere Termini als das tagesübliche modern in Stellung: »altöstereichisch«, »antiwienerisch«, und schliesslich noch das Wort »millenisch«. Der altösterreichische Relativismus findet sich in Zillners Grossprosaanlauf auf vielen Seiten, worunter eine erkenntniskritische Qualität zu verstehen ist, die das Sichausschliessende von Gegensätzen immer wieder stimmig zusammenbringt und Extrempositionen in der Ambivalenz versöhnt. Zillners Erzählton laviert mit der Synthese der eigenwilligsten Dinge mit, aber er laviert nicht aus Angst vor den Wechselfällen der Geschichte, Zillners durch Skeptizismus geprägtes Schreiben erwächst vielmehr aus einer heftigen Lust am Spiel.

»Antiwienerisch« nenne ich Zillners Unterfangen, weil es ohne Angst vor Abstraktionen auskommt, ohne die ortübliche Selbstbeschränkung auf das Sinnliche, d.h. das Beschränkte. Zillners Darstellung der österreichischen Geschichte ist weder konfliktscheu noch unentschieden, seine Denkbewegungen wollen nie allen Seiten gerecht werden; – doch sie wollen der Sprache und dem Sprachphilosophieren dienen, wollen den Wörtern neue Räume konstruieren, in denen sie ihre Rollen wechseln können. Ein dezidierter Methodenpluralismus verhindert alles, was zu Groteskformulierungen treiben könnte.

Der glücklichste Fall ist das Wort »millenisch«. Seit langem ziehe es vor, alles irgendwie Bemerkenswerte, das in unserer Zeit entsteht, damit zu bezeichnen. Dieses Epochentaferl verzichtet demonstrativ auf Anschlussfähigkeit an das deutsche Feuilleton, es hintertreibt die Ganzheitsreperaturen der Germanisten mit dem nassen Kulturschwamm. Meine Vorstellung vom Millenium setzt so zirka 1975 ein, sagen wir mal mit Fassbinder, mit dem Grossen Fressen oder mit Gideon Gechtmanns operativem Einsetzen einer neuen Herzklappe in seinem Körper. Der Begriff ist nach vorne hin herrlich offen und er wird seine Aktualität erst im Jahr 2023 einbüssen, wenn der nächste Komet an der Erde vorbeischrammt.

Der millenische Schriftsteller Christian Zillner, sage ich, ict nicht nur ein klarer Kopf, seine ganze künstlerische Psyche ist Klarheit. Das hat etwas Rührendes, ja Bewunderswertes an sich. Es hat nichts mit Menschenfreundlichkeit zu tun, nichts mit einer oberflächlichen Genauigkeit oder der Virtuosität der Autorenschaft. Zillners dichterisches Auge ist den Dingen der Welt angeboren – nicht umgekehrt.

Die Achillesferse dieses Autors ist sein hemmungloses Vertrauen auf die Tiefenbohrungen der Sprache. Dort unten, in schlammigen Grund, auf dem alle Worte ihre Wurzeln haben, wird man leicht behindert durch tautologisches Gestrüpp und sprachphilosphische Knoten. Was das Material des Spiegelfeld-Epos betrifft, lasse der Chronist sowieso alle Hoffnungen fahren. Die geistigen Irrtümer der Geschichte lassen sich nicht begreifen; über sie lässt sich nur lächeln.

© Wolfgang Koch 2009