Ein 1937 aufgezeichnetes Märchen der Alten Khmer überliefert dies:

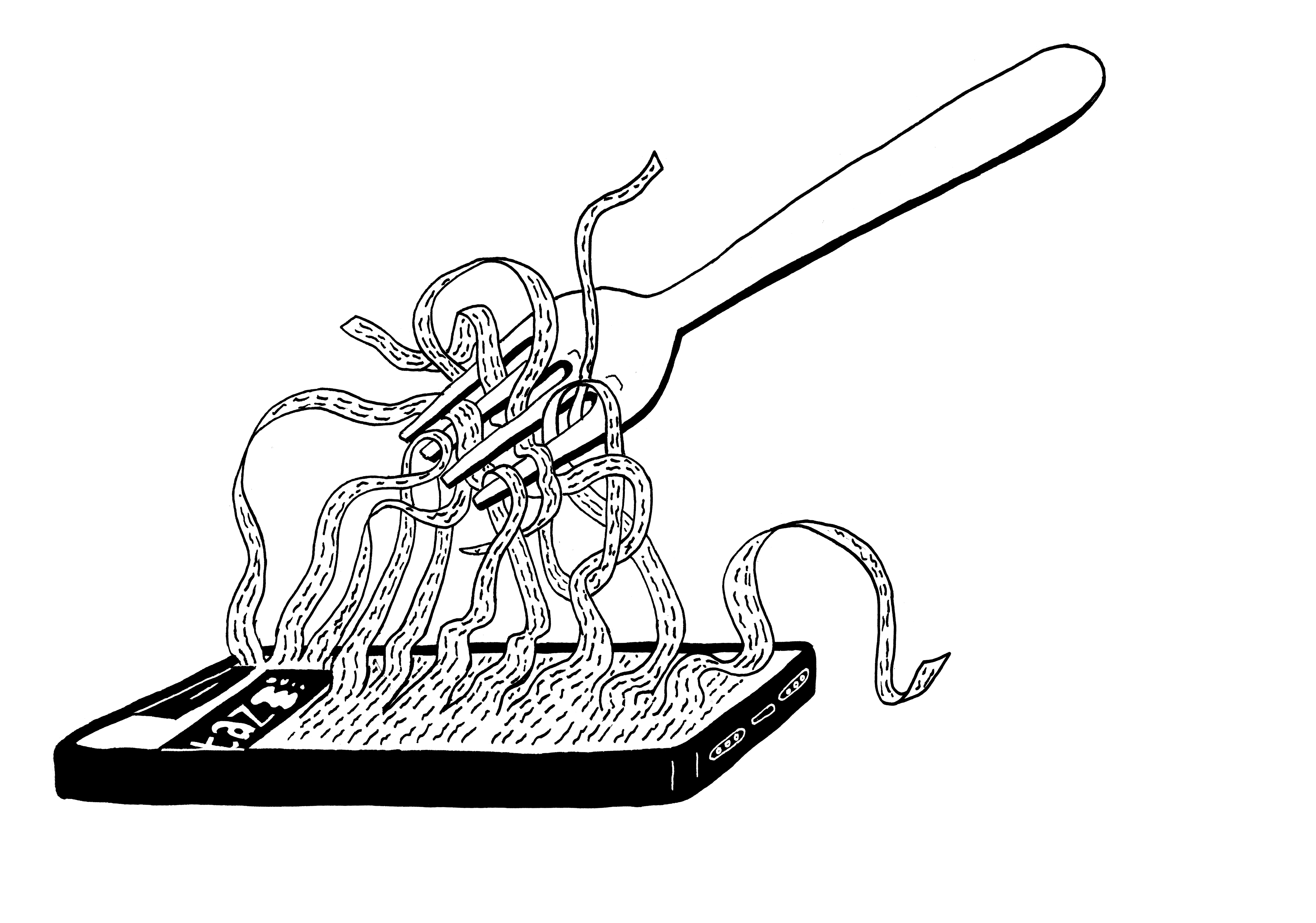

Es waren einmal zwei Reisende, deren Weg durch den finsteren Dschungel führte. Als sie müde wurden, suchten sie eine Stelle zum Ruhen, und als der Platz gefunden ward, wollte jeder der beiden in der Mitte schlafen. Da das zu Zweit natürlich schwer geht, rangen sie um eine Lösung. »Wir werden uns gegenseitig mit unseren Füssen stützen«, sagten sie schließlich, legten sich hin und stemmten die Fußflächen gegeneinander.

Später, in finsterer Nacht, kam der Tiger. Als der die beiden in Decken eingerollten Körper Fuß gegen Fuß liegen sah, wusste er mit dieser Beute nichts anzufangen. Da er so ein Tier noch nie gesehen hatte, fraß er es vorsichtshalber nicht.

ooooOOOOOoooooooOOOOOoooo

ICH: Man möchte am liebsten die Gestaltlehre begründen, wenn es nicht schon eine gäbe. Im Buddha-Kosmos kommt mir zu der Geschichte das Herz-Sutra in den Sinn.

Die Lehrerin nickte. Wir rezitierten die Worte:

»O Sariputra – Die Form ist leer, die Leere wird zur Form. Die Leere ist die Form, und die Form ist Leere. Kein Entstehen, kein Vergehen. Kein Makel, und keine Freiheit von Makel. Keine Abnahme, keine Zunahme«.

ICH: Warum behauptet das Herz-Sutra, dass die Form nicht verschieden sei von Leere, Leere nicht verschieden von Form? Was die beiden Reisenden vor dem Tiger rettet, das ist doch gerade, dass sie ihre Form spielerisch wechseln können?

LEHRERIN: Was wäre, wenn sie das nur tun können, weil sie erkannt haben, dass Form an sich nichts bedeutet? Das Gleiche gilt für Empfindung, für Wahrnehmung, Wollen und unterscheidendes Denken.

ICH: Kann man wirklich behauptet, Form bedeute nichts, wenn doch die Transformation der beiden Körpern in einen Körper Leben rettet?

LEHRERIN: Sie berühren hier den Kern der Lehre von der Leerheit aller Erscheinungen: dass nämlich die Leere keine Haaresbreite von irgendetwas enthält, was ich sehen kann. Sie ist vollständig, unveränderlich, raumlos und unsterblich, sie ist absolut.

ICH: Verstehe ich nicht. Wenn in der Leere keine Form ist, wie können die Reisenden ihre Gestalt dann in dieser Absolutheit verändern? Schützen sie sich vor dem Tiger, indem sie die Form als Leerheit begreifen? Dann wäre die Voraussetzung von Beweglichkeit ja ihre Negation. Das ist doch Sophisterei.

Meine Lehrerin saß in entspannter Haltung. – Identifizierte sie mich mit meinen stürmischen Ausführungen? Wir schwiegen eine Weile.

»Ist es nicht die tiefgreifendste, wenn auch feinste Illusion, dass es etwas zu retten gilbt?«, wandte sie sich wieder an mich. »Wo der Wahn der Dualität aufgehoben ist, gibt es weder Retter noch Zu-Rettende«.

Sie spekulierte über den Zustand der Nichtdualität. Ja, aber diese komischen Reisenden, der Wald, das Lager, die Reißer des Tigers – sollte das alles umsonst sein, nur ein intelligenter Spuk? Ich wollte nicht mit dem Presslufthammer philosophieren und unternahm einen neuerlichen Anlauf.

»Was, wenn uns dieses Märchen einfach von einem schöpferischen Augenblick erzählt? Da agieren zwei harmlose Wesen ganz naiv, ohne Plan, ohne schablonenhafte Vorstellungen. Wie die Figuren in Becketts Endspiel tasten sie die Oberfläche ihres Modells ab, unterziehen die Verhältnisse einer Musterung und schließen sie im Handeln kurz. Das ist so überzeugend, dass man spontan lächeln muss«.

Die Lehrerin saß entspannt da.

ICH: Die zweite Pointe der Geschichte ist vielleicht, dass die beiden Reisenden gar nichts mitbekommen von ihrem großen Glück. Sie wachen am Morgen auf, als sei nichts gewesen. Sie wissen gar nicht, dass sie Überlebende sind, welche ihre Existenz einer List verdanken. Zwei Dummies, die Glück haben.

LEHRERIN. Dumm, nein. Diese Reisenden haben doch einen cleveren Kompromiss in ihrem Streit gefunden, dafür werden sie belohnt. Das hat nichts mit dem Sammeln von positivem Karma oder so etwas zu tun. Die Frage ist, wie die Reisenden mit ihrem Ungeschick, mit ihrer Ungewissheit umgehen – das erst macht sie aus. Sie verwandeln spielerisch ihre Form und sie retten sich dadurch. Das ist eine sehr bestimmte Botschaft: Gerade was ich Unbekanntes in mir trage, aus dem bestehe ich.

© Wolfgang Koch 2012