Man muss Schlawiner nicht eigens mit »ie« schreiben, um zu signalisieren, dass diese erdige Gestalt zu Wien resultiert wie Lipizzaner und Riesenrad. Man könnte es aber gewissermaßen als ein höheres Schlawinertum ansehen, dass die Ausstellung »SchlawienerInnen« in der kühlen Luft der Brotfabrik verlangt, was ihr allein doch nicht zusteht.

Als Schlawiner gilt außerhalb Wiens ein windiger, unverlässlicher Typ; in Wien selbst ist er ein rotzfrecher Schlingel, von dem man noch nicht genau weiß, wohin er unterwegs ist. Er könnte ein Leinwandhausierer sein, ein Geomatiker, einer, der der Halbwelt angehört und deshalb auf alle höheren Weihen verzichtet, die da wären: Studien, Leistungsstipendien, Auslandaufenthalte, Diplome des Abstrakten und des Medienübergreifenden.

Beim Schlawiner ist das Sein heillos durch das Nichtsein zerrissen. Die fliehenden Tage sind bei ihm immer die gleichen, bis, ja, bis sich der Rauch eines Öldampfers auflöst in einem Regenbogen.

Ich bin schon seit vielen Jahren der Meinung, dass es im Kunstbetrieb zwischen dem Künstler und dem Galerienpublikum viel wichtigere Gestalten gibt als Kunsthändler, Sammler, Kuratoren und Kritiker; ich bin seit Jahren der Meinung, dass es im Literaturleben zwischen dem Autor und dem Leserschaft eine weit wichtigere Rolle gibt als die von Verlegern, Agenten und Feuilleton-Schreibern.

Ich nenne diese besonderen Menschen, die sich leidenschaftlich einer Kultursparte verschrieben haben, Aficionados. Ohne sie keine Vernissage, ohne sie keine Lesung, ohne sie stünden die Kulturtempel tatsächlich vor der Auflösung.

Nur wenige dieser leidenschaftlich mit Kunst beschäftigten Zeitgenossen schaffen den Sprung von der Passion in die Liga der Professionisten. So jemand ist zum Beispiel die seit 1984 in Wien lebende Israelin Ester Attar-Machanek. Sie zeichnet derzeit in der Galerie Loft 8 in der Brotfabrik für eine Ausstellung von zwanzig akademischen »SchlawienerInnen« verantwortlich.

Die Aficionada Attar-Machanek versteht unter diesem besonderen Menschenschlag Künstlerpersönlichkeiten, »die man unbedingt im Auge behalten muss«. Mehr an Konzept hält diese Schau tatsächlich nicht zusammen – kein Thema, keine bildnerische Technik, nichts als der unbedingte Wille dieser Kuratorin, vielversprechende Zeitgenossen frühzeitig zu entdecken, neue Talente vor den Vorhang zu bitten und ihnen eine elegante Bühne zu bieten.

Da ist zum Beispiel der in Wien arbeitende Litauer Andrej Polukord, der in Bildern und Bildobjekten rätselhafte Waldszenen abbildet, die er zunächst unter Einsatz des eigenen Körpers filmt, dann malt und schließlich in Modelliermasse übersetzt.

Da steht dann ein Menschenfigürchen auf einem aus der Wand ragenden Hölzchen, sprungbereit mit ausgestreckten Armen, und man erkennt plötzlich, warum die Menschheit die Kreuzform so fasziniert: weil sie erstens der Menschengestalt nachgebildet ist, und diese wieder mit der Gestalt der Wegkreuzung übereinstimmt.

Wer den fulminanten Kurzfilm Moving A Tree von Avery Lawrence aus dem Jahr 2011 kennt, in dem der US-Amerikaner buchstäblich einen Baum zu Ehren seiner Großeltern umpflanzt, wird auch mit Polukord viel Freude haben.

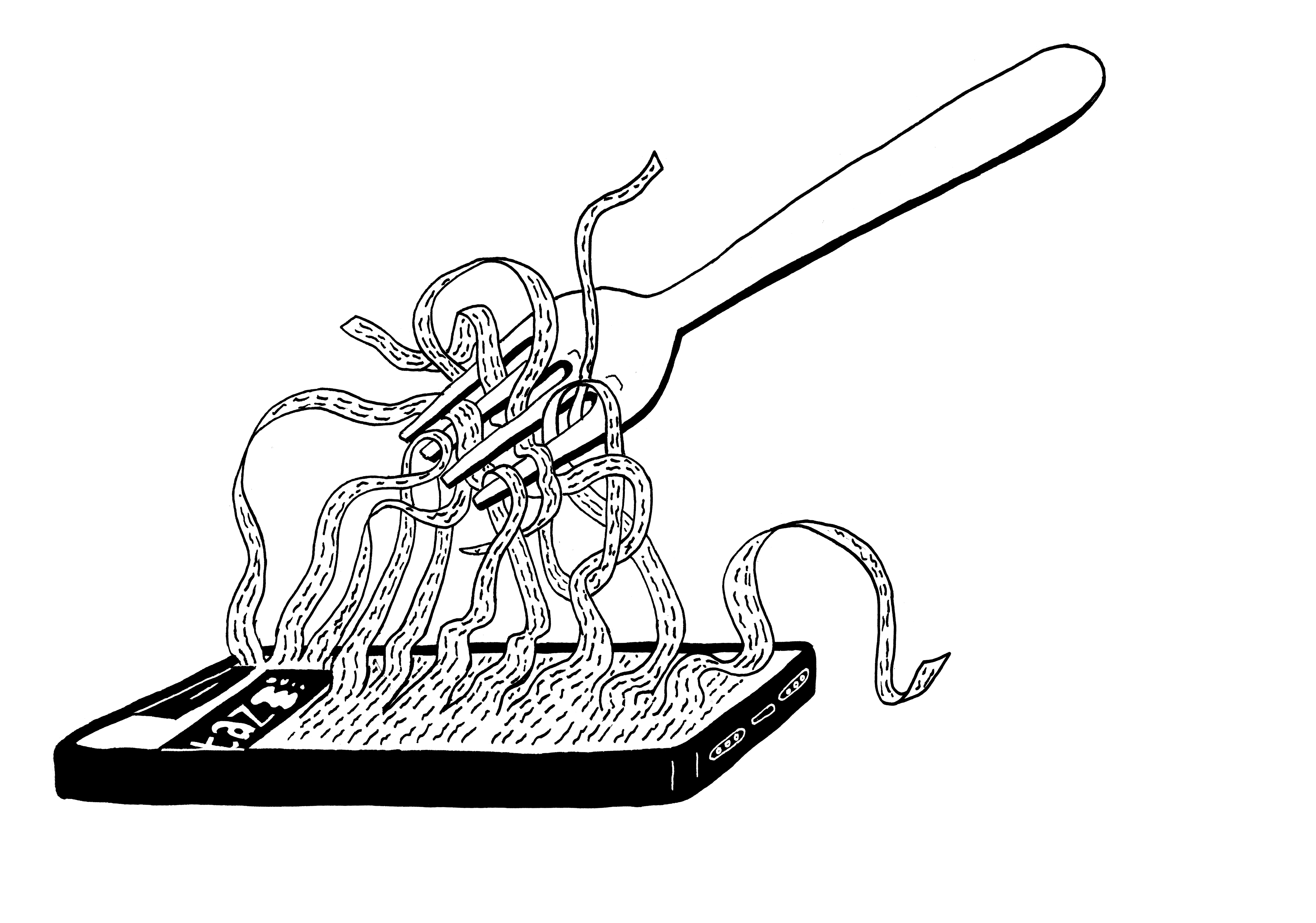

Simon Veres, geboren 1977, studierte Fotografie. Noch 2002 gingen seine Arbeiten in Richtung Comics. Inzwischen überzeichnet er am Bildschirm inszenierte Streetlife-Fotografie. Dabei entstehen dunkle, düstere Szenen wie aus dem Skizzenbuch von Filmchoreographen.

Was zeigen diese, wie Radierungen wirkenden Straßenbildern? Dass der Mensch allein aufrecht geht, dass er allein Hände besitzt, Sprache und Vernunft. Genau darum haben sich die Völker zu allen Zeiten ja ihre Gottheiten menschengestaltig vorgestellt.

Eine Schriftgraphik von Osama Zatar verkündet: »Ich komme aus meiner Mutter«. Auch wenn diese Worte an der Wand in Fraktur prangen, verblassen sie gegenüber einer ostafrikanischen Weisheit, die da lautet: »Kulea mimba si kasi, kazi kulea mwana«, was Swahili ist und bedeutet: »Es ist nicht schwierig, eine Schwangerschaft auszutragen, hart ist er das Aufziehen des Kindes«.

Im Fall des im Ramallah aufgewachsenen Künstlers blieben aus der Kindheit ungute Erinnerungen zurück. Der zweite Beitrag des israelischen Arabers ist nämlich ein lebensgroßes Selbstportrait aus Pappmasche. Es zeigt den Künstler beim Winkelstehen in der Galerie, wie er einst als Schüler strafweise im Klassenzimmer gestanden haben muss.

Winkelstehen ist eine psychische Tortur, die noch vor wenigen Jahrzehnten auch in Österreichs Schulen praktiziert wurde. Was wir hier allerdings nicht gekannt haben, ist, dass der Deliquent dabei auf den Mülleimer starren muss. So etwas hat wohl nur den Hitzköpfen im Nahen Osten einfallen können. Zatars Alter Ego jedenfalls blickt in der Galerie auf Papierschnipsel seiner eigenen Schularbeiten, die seine Eltern für den Künstler aufgehoben haben.

Für einen Schlawiner ist das Leben grundsätzlich immer lebenswert, ob er nun schreiend aus dem Bauch seiner Mutter kommt oder in einer Psychiatrie die Ethik des Schweigens ausübt. Darum findet sich die beeindruckendste Schlawinerin für mich nicht unter den akademischen Transmedialisten der Stunde, sondern ein paar Schritte weiter in einer Art Brut Galerie.

Dort zeigt die Autodidaktin Michaela Polacek grandiose mehrmotorige Zeichenarbeiten in opulenten Formaten. Eine direkte Konfrontation ihrer künstlerischen Fehden und Trotzreaktionen mit den präzisen Extraktionsprozessen von Thomas Kwapil im Loft 8 würde vielleicht klar machen, dass wir die inneren Karten der Weltorientierung immer schon an die Gewohnheiten anpassen und jedes noch so rudimentär erfasste Gebiet Inseln wider besseren Wissens, fiktive Orte, erfundene Sackgassen und Phantome der Versuchung enthält.

Polaceks zeichnerische Assoziationsketten werden von Kurator und Galerie-Leiter Florian Reese in die visuelle Nähe von »Pestsäulen und innerorganischen Strukturen« gerückt. Das passt natürlich gut zu einer Galerie, die von der Caritas betrieben wird. Aber es verkleinert diesen Metakosmos auch auf das Herzmanovsky-Orlando’sche der Barock-Nostalgiker.

Die erste Assoziation bei vielen Betrachtern gilt doch der japanischen Kakemono-Malerei. Viele Besucher denken an die luftigen Geäste von Nebel- und Wolkenwirbel im sogenannten chinesischen Stil der Nanga-Maler.

Polacek versicherte mir bei der Besichtigung, gar keine Asiatika zu kennen. Damit verpasst sie sämtliche Chancen, in die Intermundia von Manga und Anime einzutreten. Das macht absolut nichts. Michaela Polaceks Satellitenbilder sind nicht zur Unterhaltung nutze, sie sind bezaubernd und zugleich ein Übermittlungssystem ohne jeden Flüchtigkeitsfehler. Wie auf digitalen Karten kann man darin niemals an den Rand der Welt geraten.

Die Meister in Nagoya und Kyoto konnten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für ihren feinen Stil zu Samureis geadelt werden. Im 21. Jahrhundert zeigt eine solche Könnerin ihre Arbeiten unter den Freaks einer Art Brut Galerie.

So schaut die Hochkultur heute aus.

© Wolfgang Koch 2015

›Michaela Polacek‹ im Atelier 10, Brotfabrik, 1100 Wien, bis 10. August

www.estherartnewsletter.com

›Schlawiener‹ im Loft 8, Brotfabrik, 1100 Wien, bis 1. August

Abbildungen:

›Hängende Hopfgärten II‹ von Michaela Polacek, Zeichnung auf Papier (Ausschnitt), 132×103 cm, 2014

›Ohne Titel‹ von Simon Veres, Zeichung auf Papier (Ausschnitt), 29×42 cm, 2002

›OML_DVGG_017‹ von Simon Veres, Zeichnung auf C-Print, 60×108 cm, 2011