Mag sein, dass Janheinz Jahns Gedichtesammlung Schwarzer Opheus von 1954 bzw. 1964 ein »gestriges, oft nostalgisch verklärtes Afrikabild« vermittelt, wie der Herausgeber dieser neune Anthologie, Al Imfeld, kritisiert. Doch das damalige Konzept vereinte die Dichtung »afrikanischer Völker beider Hemisphären«, es siedelte die Aufmerksamkeit in einem übergreifenden afroamerikanischen Kulturraum an – und das entsprach den Realitäten der Globalisierung durchaus besser als die alte Afrikakarte der Kolonialisten.

Imfeld versteht unter Afrika, was ein Geograph auf der Karte sieht. Er wählt die Gedichte aus der zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts mehrheitlich nach thematischen Gesichtspunkten. Dieses Selbstbeschränkung ist weder konsequent durchgehalten noch überzeugend.

Imfeld sucht ernsthaft nach dem »heutigen Wesen Afrikas«, als ob nicht vielfach heftig bestritten worden wäre, dass es diese kulturelle Einheit überhaupt gibt. »Dieser Kontinent«, schrieb Ryszard Kapuściński, »ist zu groß, als dass man ihn beschreiben könnte. Ein regelrechter Ozean, ein vielfältiger, reicher Kosmos. Wir sprechen nur der Einfachheit, der Bequemlichkeit halber von Afrika. In Wirklichkeit gibt es dieses Afrika gar nicht, außer als geographischen Begriff«.

Der in Afrika lebende Teil der Menschheit ist seit Anbeginn zweigeteilt. Ob man nun die beiden großen Sprachfamilien heranzieht (den afroasiatischen Norden und Niger-Kongo-Bantu im Süden) oder die Kulturkreistheorie eines Leo Frobenius (mit einer hämitischen und einer äthiopischen Ausprägung), ob man das islamische/ nichtislamische Afrika heranzieht oder die Teilung in Anglophonie und Frankophonie – bei keiner Betrachtung lässt sich von einem Gesamtwesen des Kontinents ausgehen, dem substanzielle Eigenheiten zugeordnet werden können.

Für Al Imfeld heisst das »Wesen Afrikas« unbeschadet, was Afrika in sich ist und was davon durch das Gedicht begriffen wird. Er hält Lyrik nicht für eine Schule der Desillusionierung, sondern für eine »besondere Form der Philosophie«, die einen Kampf mit dem vom europäischen Kolonialismus hinterlassenen Schlamassel führt. Das afrikanische Gedicht hat sozialpolitisch zu sein oder gar nicht.

Unter »sozialpolitisch« versteht Imfeld aber nicht etwa ein politisches Handeln mit Parteinahme in Machtkämpfen, sondern das unaufhörliche Moralisieren der Unterdrückung von Afrikanern oder von schwarzen Frauen, die gärende Stimmung in Nordafrika, die Anklage der bösen Geldwirtschaft, den Klagegesang der Landarbeiter, die schwierige Suche nach der berühmten Identität, die doch noch nie jemand am Fenster vorbeilaufen hat sehen…

Nur in ganz, ganz seltenen Fällen werden in den ausgewählten Gedichten reale Mechanismen der Politik analysiert. Der nigerianische Bürgerrechtler Ken Saro-Wiwa etwas wagt das, wenn er über die Wirkung eines Moratoriums im asymmetrischen Konflikt spricht – »nach der Zwischenzeit/ haben wir ein System«. Oder Dennis Brutus macht das, wenn er der Taktik des Durchhaltens zugesteht, »doch eine Art Kampf« zu sein, dann nämlich, wenn man dabei auf gewissen Werten besteht, seinen Glauben nicht verliert und seine Würde behält.

In den übrigen Fällen aber artikuliert das sozialpolitische Wort nur das Wollen, die Fackel der Eigenverantwortung zu ergreifen. Es herrscht in dieser Lyrik die grundverkehrte Auffassung, den harten Kern einer jeden Revolution bilde das Gedicht.

Es stimmt natürlich, was der Arbeiterpolitiker Wilhelm Liebknecht 1872 im Leipziger Hochverratsprozess gesagt hat: »Des Menschen menschliche Waffe ist das Hirn, nicht die Faust«. Um das Hirn anzusprechen braucht es aber die Vernunft. Stimmungstamtam allein genügt nicht, der falsche Zucker der Metaphern ist entpolitisierend.

Al Imfeld vermittelt mit seiner Auswahl engagierter Lyrik ein Afrikabild, das gut auf den Beipackzettel von Fairtrade-Produkten passt, aber von der Dichtung der Moderne in der Regel so unbeeindruckt bleibt wie Zeus von der flutenden Altersklage der antiken Sappho. Kaum einer der Verse intermittiert die Psyche des Lesers. Hunderte Gedichte besitzen nur eine das politische Fühlen ordnende Kraft.

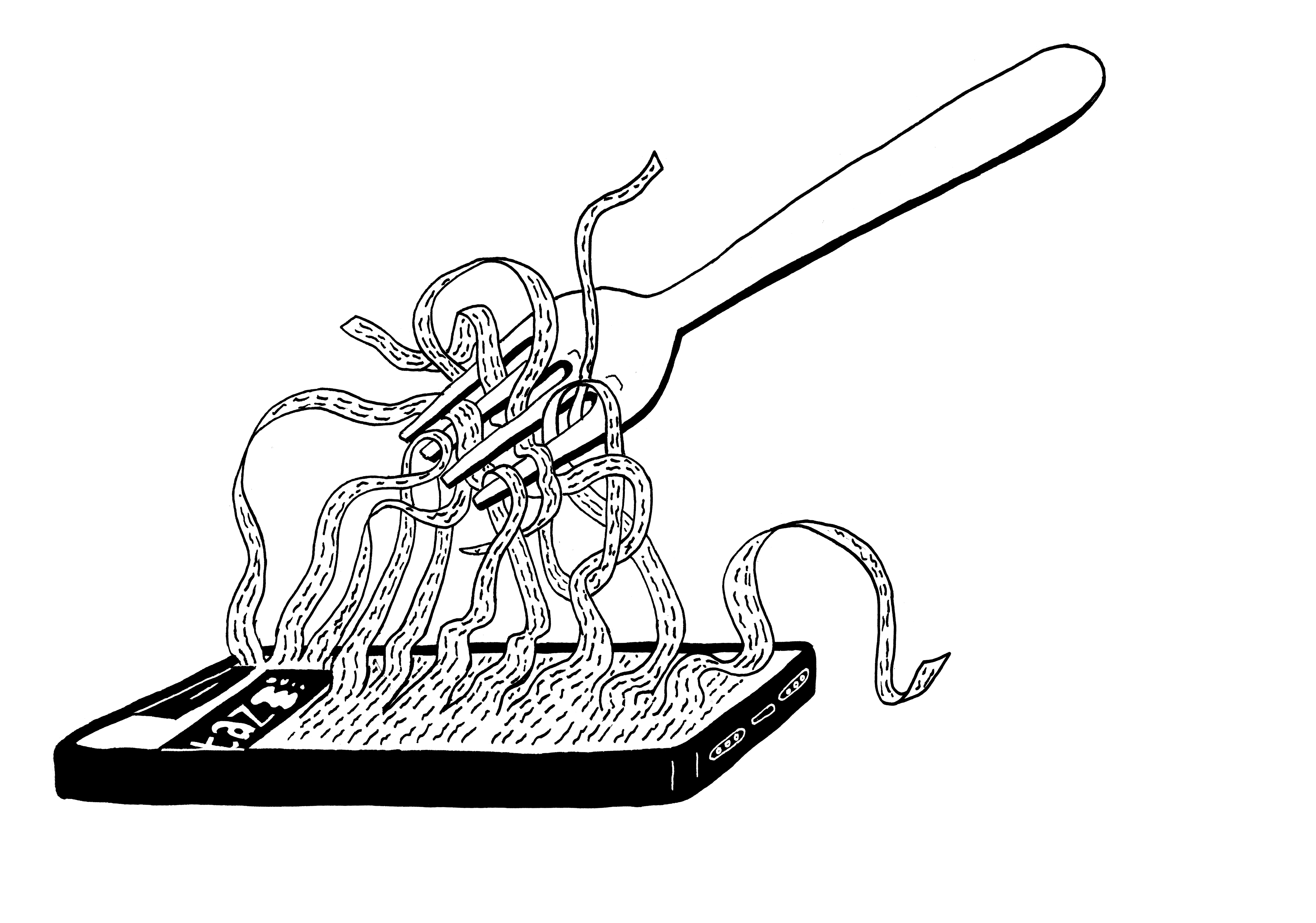

Die postkoloniale Rede dröselt in einem Überfluss von Eloquenz und Schmerz das Leiden auf in Angst vor dem Verstummen. Sie benennt gerne das heutige Mordgeschlecht, organisiert Heimatsucherbanden – auf den Kern des Poetischen, auf die irritierende singuläre Selbstbezüglichkeit, stößt man nur selten.

Da erklingen der lyrische Ruf nach Welt, Wortgewitter aus dem Exil, Briefe aus dem Zentralgefängnis, Hoffnungen auf Toilettenpapier – bei diesem Fließen und Überströmen von Gefühlen und Gedanken ist Afrika vielleicht unterwegs die Macht von Freiheit und Liebe zu erkennen, den existentziellen Fragen stellt es sich nicht mit der uns notwendig erscheinenden Konsequenz des Abstand-Nehmens und Maß-Haltens.

Vollmondkindlichkeit, Hunger, Häuser wie klaffende Wunden. Wir sehen Afrika in Clustern des Friedens und des Verbrechens, der Subsistenz und der Folter. Zwischen Kairo und Kaptstadt: ein gebeutelter, unausgeschlafener Mensch, geschaffen zur Illustration von Entwicklungstheorien. Autoren, die nicht in der Lage sind zu erkennen, dass die Sprache zuerst einmal den Sprecher verwüsten muss, damit die Worte fügsam den Mund umspülen.

Wir brauchen keine Verse, die vollkommen mit unseren Afrikaprojektionen übereinstimmen. Mit dem Barfußgehen. Dem pochenden Herzen der Trommeln. Wir brauchen keine Gedichte, deren Heldeneinfalt zärtlich den reichen Norden anklagt (»Ein Albtraum bindet diese Menschenschar an Europa wie eine verwundete Schlange«), – wir sehen das alles ohnehin täglich in den Nachrichten: die Hüttenbewohner, die Bootsflüchtlinge, die Ebola Soccer Survivors,…

Lieber läse man Lieder über das sehnsüchtige Verhauchen eines Vogels.

In dieser Anthologie herrscht eine mystische Unzufriedenheit, ein episches Leiden an den politischen und gesellschaftlichen Zuständen. Afrika, behauptet einer, sei belastet mit genug Leiden, um den ganzen Planeten zu versenken. Überall Schurken, Halsabschneider, »Tagediebe unseres Schweisses«, die ihr Leben lang herumsitzen und die Afrikaner verspotten.

»Der Kongo stirbt an Hysterie, er stirbt an Lächerlichkeit«. Abgenabelte Verbindungen, zugeschnürte Münder. Die Menschen »aller Himmel« klopfen ängstlich an Türen. Schwärze gilt als Grund aller auftauchenden Probleme. Unvernunft, Unsinn, Prostitution. »Die Welt treibt den Ekel immer weiter/ Und wird in ihr Gegenteil verkehrt«.

Verdammnis? Na, gut! Aber wie viele Zeilen dieses Buches können es mit einem Satz aufnehmen wie diesen von Charles Racine [1927-95] aus dem Jahr 1956: »Das Kind wird hingerichtet auf den Brettern der Wiege«. – Wenige, fast keine.

»Millionen Ghanaer blöken am Morgen wie aus/ einem Mund«. Eine lyrische Persona hält sich selbst für einen Irrtum: »meine Lebensjahre, nichts als/ Kinder-Kritzelein/ An den Türen von Schultoiletten«. Und: »Das Böse ist zu flüssigem Geld geworden«.

Ja, aber ist das Leben überhaupt wahrscheinlich? Sind das Distanz-Suchen und Unbewegt-Bleiben denn keine würdige Haltungen?

Für diese afrikanischen AutorInnen nicht. Sie erheben Anspruch auf ihre Aussätzigkeit, auf lange und schaurige Seelenqualen. Das Ergebnis sind säkulare Ersatzpredigten, überpädagogische Sonntagsreden, moralinsaures Geschwafel. In den Sprüchen vietnamesischer Reisbauern liegt mehr Weisheit als im Gros dieser afrikanischen Lyrik.

Ohne Atem, so heisst es auf der letzten Seite in einem ganz frischen Gedicht, seien wir »Schwindel/ Atem/ und Leben«. Aber nein, möchte man einwenden, der italienische Dichter Eugenio Montale hat doch schon vor Jahrzehnten, 1939, dargelegt, dass uns das eröffnete Leben so wenig gehört wie der eigene Atem.

Vielleicht werden die literarischen Kosmen Europas und Afrikas, wenn sich der Rauch des Anklagens und Wohlmeinens einmal verzogen hat, doch noch in den aufmerksamen Dialog der Lektüren treten.

Egal, wo man diese Sammlung aufschlägt, fragt man sich nach ein paar Minuten: Besitzt Afrika wirklich nur so wenige gute SchriftstellerInnen, oder verfälscht hier der Schweizer Herausgeber das Bild durch seine sozialphilosophische Brille?

Ich denke, der Hang zum Moralisieren, der ist in den Köpfen dieser Dichtergenerationen schon da. »Nicht die Politiker definieren uns«, sagt stellvertretend für viele heute arbeitende Lyriker der exilkongolesische Schriftsteller Muepu Muamba: »Nein, die Poesie erfindet die Welt.«

Es ist gewiss richtig, dass Poesie eine Welt erfindet, aber die Welt in ihrer Gesamtheit? Das tut sie sicher nicht.

Wenn Literatur unbedingt politisch wirken will, worin ich keinen Fortschritt zu sehen vermag, so ist es der sicherste Weg ihren Inhalt durch den politischen Gegner definieren zu lassen. Also, welche Dichter und welche Werke haben denn in den letzten Jahren öffentliche Erregung und staatliches Handeln in Afrika nach sich gezogen?

Das erste Werk des 2011 verhafteten Kameruner Schriftstellers und Historikers Dieudonné Enoh Meyomesse war ein Gedichtbuch; – das wäre ein würdiges politisches Objekt der Übersetzungtätigkeit gewesen.

Der ivorische Schriftsteller Josué Guébo hat im Vorjahr mit Songe à Lampedusa/ Denk an Lampedusa für Aufsehen gesorgt. Das hätten wir bestimmt als ein erinnerungswertes politisches Statement aufgefasst.

© Wolfgang Koch 2015

Al Imfeld (Hg.): Afrika im Gedicht, 586 Poeme auf 815 Seiten, zweisprachig abgedruckt, Offizin Verlag, Zürich 2015, ISBN 978-3-906276-03-8, EUR 60,-

Fotos: Autor und Marie Obermayr

[…] Im taz-Blog setzt Wolfgang Koch seine Auseinandersetzung mit der Afrikaanthologie von Al Imfeld fort. Auszug: […]