Letzte Woche betrat ich in Bergschuhen den Buchladen Eder im österreichischen Provinzstädtchen Hermagor und machte eine verblüffende Entdeckung. Die Tische, Regale und Schaufenster waren zur einen Hälfte mit Wanderführern und Tourenkarten bestückt, zur anderen mit Lizenzausgaben englischer Kriminal- und Liebesromane.

Etwas abseits standen zwischen diesen Warengruppen auf einem halbleeren Regal acht der bisher siebzehn publizierten Bücher des Schriftstellers Engelbert Obernosterer, der in der nahen Ortschaft Mitschig lebt; jedes Exemplar fein säuberlich versehen mit einem Autogramm des Verfassers.

Ich erwarb das zuletzt, nämlich 2015 im Kitab-Verlag erschienene Werk aus der Reihe. Es trägt den Titel: Der Kampf mit dem Engel, und das schmale Bändchen rettet meine gute Laune nun schon in die zweite Woche.

Obschon nach Obernosterer jeder Text nur eine Variation längst vorhandener Texte sein kann, eben weil alles Geschriebene aus 26 Buchstaben besteht, beglückt mich diese Lektüre in ganz unerwarteter Weise.

Ich habe Obernosterer vor über 30 Jahren persönlich kennengelernt; einige meiner Freunde waren ehemalige Schüler des zeitweiligen Gymnasialpädagogen. Wir haben den verschmitzten Landintellektuellen mehrmals gemeinsam im Lesachtal besucht.

In den 1980er-Jahren druckte ich dann einmal einen Text von ihm ab; danach verlor sich der Kontakt über die sieben Berge. Hamburg und Berlin lagen mir mittlerweile näher als die Menschen in den Schatten der Karawanken.

Obernosterer, muss man wissen, zählt zur Literaturgeneration der 1970er-Jahre. Die ist untrennbar mit den Namen von Thomas Bernhard, Peter Handke, Gerd Jonke, Werner Kofler, Brigitte Schwaiger, Peter Turrini und anderen verbunden.

Sie alle fassten ihr Schreiben ausgesprochen existenziell auf: das eigene Leben schenkte überreichlich Material für die Texte. Wie viele seine Kollegen hat sich Obernosterer von Sprachexperimenten faszinieren lassen und das Fragment, den Splitter, die Augenblickswahrheit literarisch in ein neues Recht gesetzt.

Doch anders als seine bekannten Kollegen in größeren Verlagshäusern hat sich Obernosterer der Fiktion konsequent verweigert; und er blieb – auch das kein Asset im Literaturbetrieb – ein echter Nebenerwerbsliterat, so wie sich die Menschen in seiner Umgebung eben als Nebenerwerbsbauern durchs Leben schlagen.

Hätte sich Obernosterer dem Fabulieren zuwandt, wäre aus ihm bestimmt ein österreichischer Urs Widmer geworden. Hätte er sich andersrum dem Journalismus verschrieben, wäre er wohl nach wenigen Monaten verhungert. So aber – ewig hin- und hergerissen zwischen Selbstbeobachtung und dem warmen Blick des Feuilletonisten, zwischen Sprachmächtigkeit und einem notorischen Zweifel an der eigenen Wortgläubigkeit sowie der Wortgäubigkeit der anderen – , schrieb sich der »Turnograph«, wie Lehrer für Turnen und Geographie innerhalb des Lehrkörpers genannt werden, aus seiner Bergbauernherkunft heraus in die Freiheit des Sprechens, ohne seine Wurzeln im Ruralen, im Deutschknorrigen und im Katholischen je zu verraten.

Er habe sein Leben bescheiden über einem bäuerlichen Grundriss errichtet, bilanziert Obernosterer heute. Die Sätze störten stets das Bäuerliche seines Lebens und sie schützten und schützen zugleich »vor dem ungehinderten Eindringen der Welt in mein Fassungsvermögen«.

Obernosterers Spätwerk tendiert deutlich in Richtung Aphorismus, wobei die Verknappung von Gedanke und Form noch nicht recht gelingen will. Dazu ist er immer noch und viel zu gerne Erzähler.

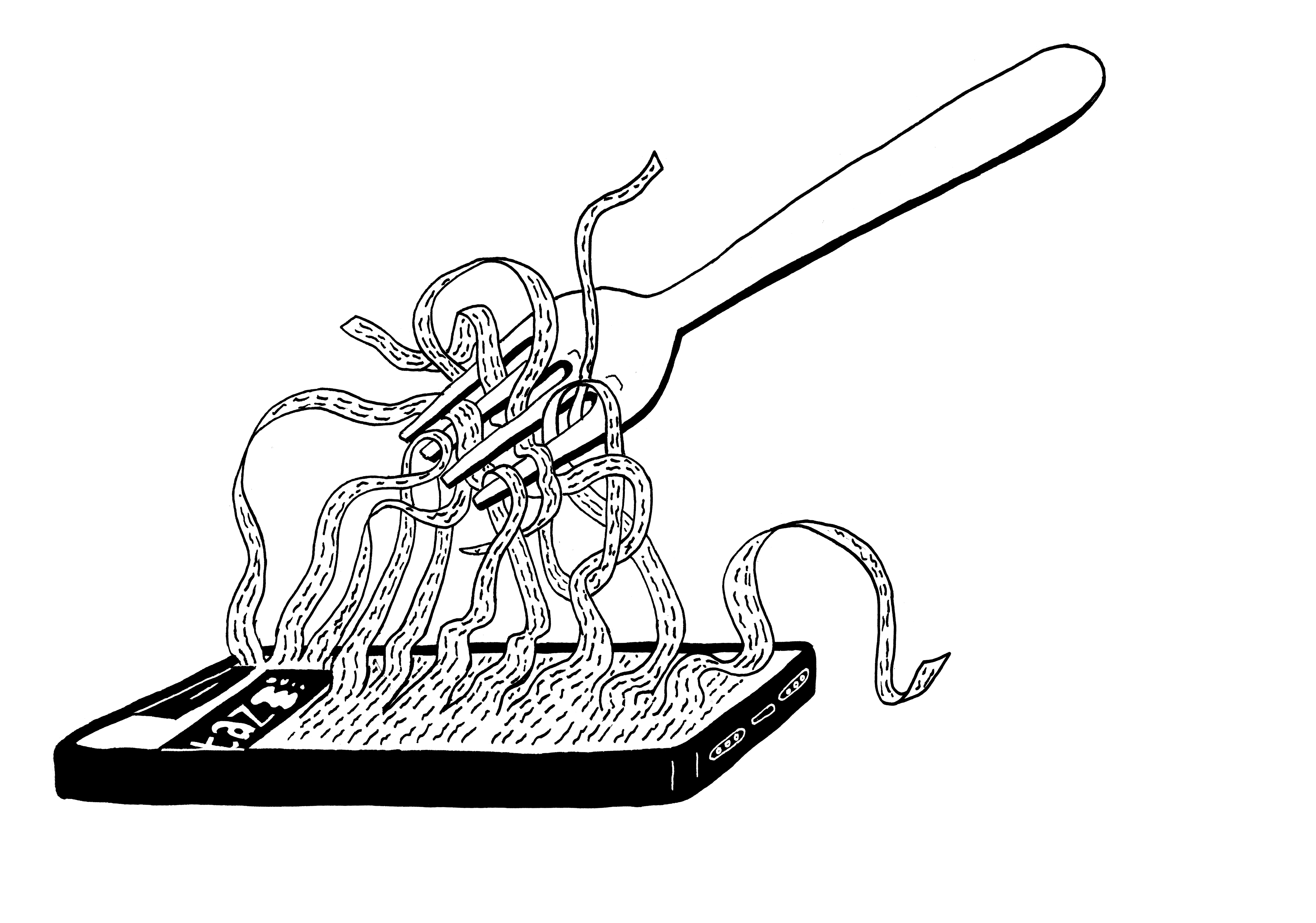

Wir verdanken ihm zum Beispiel die Geschichte vom Maurer im Ruhestand, dessen Hauswand eines Nachts von ein LKW gerammt wird. Dem Mann tut der Lenker leid; den Schaden hätte er selbst locker in einer Stunde behoben. Aber die Verwandten zwingen den pensionierrten Maurer die ganze dafür vorgesehene Maschinerie der Gegenwart in Bewegung zu setzen: Polizei, Fahndung, Versicherung, Schriftverkehr, Sachverständige… nach einem Monat wird die Sache von einer Baufirma professionell erledigt.

So haben wir hier Berichte vor uns, Psychogramme einer intrinischen Verletzlichkeit, die präzise den Daseins- oder den Abwesenheitszauber von Orten erklären. Obernosterer schildert zum Beispiel lakonisch, wie Mauerreste von alten Mühlen den Einheimischen ihre Teilnahmslosigkeit zukehren, während sie im Blickfeld von Wanderern und Touristen als Idyllen erscheinen.

Für ihn drängt jede Stelle des Geländes zur Sprache, die Landschaft ist beredt, ja beinahe geschwätzig; dem Autor geben die Dinge, insbesondere die von Menschenhand errichteten Objekte, Auskunft über die Ansässigen. Die Häuser, sie bekennen Farbe in dieser Literatur. Selbst die Fortbewegungsart, die eingeschlagene Gangart, erlaubt Aussagen über den Betreffenden.

Dabei ist Obernosterer kein Naturlyriker, ein Heimat- oder ein Antiheimatdichter ist er sowieso nicht. Er produziert seine Texte nicht aus einer Wut oder aus einem Dünkel heraus wie Josef Winkler. Das Hauptobjekt seiner Beobachtungen ist immer er selbst: seine widereinander geraten Kräfte, die gestörten Lebensmodalitäten, der gedemütigte Zögling im Priesterseminar, der ratlose Pädagoge. Im Wald sieht Obernosterer, wie bei sich selbst, nur Scheitern, Zerbersten, Endzustände, wohin er auch schaut.

Hat sich Obernosterer, fragt man sich bei dieser Lektüre, vom mühsamen Existenzkampf mit unvorhersehbarem Verlauf, wie er noch zu seiner Kindheit in den 1940er-Jahren ausgefochten werden musste dramatisch entfernt? Oder ist er nur mit uns allen gemeinsam in dieses mit Waren und Informationshäppchen überfrachtete und medizinisch in die Länge gezogene Leben getreten?

Dieser Literat und Talgenosse betrauert sich kaum selbst. Sein Bekenntnis zum Sesshaften, zum Hiersein – »woanders sein ist so gut wie Nichtsein« – heben ihn deutlich aus der Gruppe der schreibenden Kosmopoliten und Bestseller-Autoren hervor.

»Still und würdig der Hingang derer, die sich nie vom Boden losgesagt haben«, heisst es an einer Stelle, und Obernosterer beglaubt diesen ruhigen und erschütternden Satz hoffentlich mit einem entkorkten Grappa auf sein einmaliges Lebenswerk.

Natürlich wird Obernosterer vom Literaturbetrieb nur ganz am Rande wahrgenommen. Das Klagenfurter Ensemble ehrt den 80jährigen »Ekelbert« diesen Sommer mit einer, teils getanzten Collage seiner Prosastudien. Sonst aber herrscht Grabesstille.

Die größte Medienorgel im Land widmet am heutigen Sonntag drei Seiten lieber einem Kärntner Hobby-Bergbauern. Der heisst Hannes Jagerhofer und organisiert mit dem Headset locker und erfolgreich Riesenevents von der Capacabana bis zum Wörthersee, zu denen er privat, wie er im Interview eigens betont, »niemals hingehen würde«.

Ein Landwirtschaft spielender Beau vom Beachvolleyball, der sich über sein zahlendes Publikum lustig macht? Das geht in der Neuen Kronenzeitung. Das geht immer in der Massenunterhaltung.

Dieser Erfolgsmensch, Herr Jagerhofer, der sich von den Trashfiguren seiner Promi-Veranstaltungen keinen Millimeter unterscheidet, darf heute stolz und freimütig vor der Nation bekennen, niemals im Leben zu einem Buch zu greifen: »Da werd ich wuki dabei«.

Was für ein Glück, dass es immer noch andere Lebensentwürfe gibt, andere Öffentlichkeiten und andere Werte: Ruhe, Ergriffenheit, Abdichtung, das Lesen der Druckverhältnisse in den Körpern. Was für ein Glück, dass es die Buchhandlung Eder noch gibt in der Hauptstraße 7.

© Wolfgang Koch 2016

Foto: VfhF-Archiv