Der schwerste Vorwurf von Alfred Pfabians Tatortphilosophie lautet: Das Unterhaltungssegment des deutschsprachigen Fernsehens sei durch die Serie mit dem Odium des Nationalsozialismus behaftet. Der Wiener Politikwissenschafter erhärtet diese These in drei Argumentationsketten:

1. In der Kontinuität einer Filmsprache, die bereits Goebbels dazu gedient hat, den Reichsdeutschen die Leistungen des Führers in die Hirne zu brennen.

2. Mit personellen Kontinuitäten in der Nachkriegszeit. Schon die Vorgängerserie des Tatort, Stahlnetz, von 1958-68 und von 1999-2003, habe das Fortleben der UFA-Kultur gesichert. In der SS-Mitgliedschaft des Derrick-Darstellers Horst Tappert sieht Pfabigan einen zusätzlichen Beleg.

3. Am schwersten aber wiegt für den Wiener Autor das fortlebende Motiv der »Volksgemeinschaft«, die in den Tatorten von kapitalistischen Profitinteressen bedroht wird.

Der vernichtende Befund führt im Buch zu einem Vergleich der deutschen Polizeiserie mit dem amerikanischen Pendants. Zweifellos der interessanteste Teil seiner Untersuchung.

Im Tatort sehen wir die dramatisch Tötungsszenerie häufig als beiläufigen Tod – in der USA hingegen als eine öffentlich gemachte Erfahrung des Opfers. Der Tatort zeigt das Verbrechen vergleichsweise gefühlskalt, so Pfabigan, er produziert Opfer gerne kommentarlos und demonstriert dann ein übertriebenes Interesse am Täter. Dazu kommt häufig eine Aufladung mit dem »schuldigen Opfer«, eine Standardfigur im deutschen Polizeifilm.

Eine wichtige Botschaften der US-Serien hingegen lauten: Die Polizei darf nicht untätig sein, ein gebrochener Gesellschaftsvertrag kann neue Opfer schaffen. Solche Inhalte kommen am deutschen Sonntagabend kaum vor.

In den US-Serien grenzt die Strafe den Täter konsequent aus und nimmt das Opfer in die Solidarität der Gemeinschaft. Denn wer sich mit dem Opfer identifiziert, hält sich selbst für ein potentielles. Die Aggression der ermittelnden Beamten wird gegen jeden regelbrechenden Kollegen gerichtet.

Anders in der Tatort-Serie: Hier rangiert der Sozialvertrag weit über der Rechtsordnung; Gerechtigkeit wird durch angeblich konsensuale Regeln der handelnden Ermittler bestimmt. Und die Aggression dieser Ermittler ist gegen die staatbürgerliche Klientel gerichtet, in der sie den Täter finden müssen.

Pfabigan konstatiert eine typische »psychologische Verstehensillusion« der deutschsprachigen Polizeiserie. Diese nehme gegenüber den Opfern eine grausame Erzählhaltung ein, ja sie kultiviert den Habitus, das Opfer schuldig zu machen. Bei diesem Vorgang entschuldet das typische Tatort-Drehbuch den Täter und spricht uns zugleich von unseren negativen Gefühlen als Zuschauer eines Verbrechens frei.

Dieser Streit um Schuld und Determinierung – das ist die zentrale These von Pfabigan – sei das eigentliche Erbe des Nationalsozialismus im Fernsehen. Die deutschen, österreichischen und schweizerischen Krimiautoren tragen die mächtigen Bilder von der Verkommenheit des Weltjudentums quasi noch im Blut.

Die Analyse landet also bei der Mentalitätsgeschichte unserer Länder. Der Kriminalfilm erscheint als der Austragsungsort eines Kampfes zwischen deutscher Empathie – der Einfühlung der Ermittler und des Publikums in den Täter – und dem angelsächsischen Empirismus, also der beweisbaren Rekonstruktion eines wirklichen kriminellen Verhaltens, unabhängig von den Motivlagen.

Pfabigan legt mit seiner TV-Analyse den Finger in eine alte Wunde. Die Frage der Fortdauer der nationalsozialistischen Gesellschaftsordnung in ihrer Substanz ist bis heute nicht hinreichend geklärt. Ich nennen als erstes Beispiel die gesellschaftlich breit akzeptierte Arbeitshetze. Das Prinzip der sozialpolitischen Auslese der Leistungsbereiten und der »Ausmerzung« der Leistungsverweigerer wurde nach 1945 gemildert und verfeinert, als Prinzip aber besteht es unvermindert weiter.

Eine andere fatale Kontinuität ist die Zerstörung der Drei-Generationen-Familie zugunsten einer Kernfamilie, die nur aus Eltern und Kindern besteht. Diese Zerstörung wurde erst mit der Politik des Hitler-Regimes besiegelt und danach nie wieder rückgängig gemacht. Der Zerfall der Menschheitszelle scheint heute unumkehrbar.

Pfabigan fügt mit der Tätereinfühlung der postnazistischen Realität ein weiteres Merkmal der NS-Kontinuität hinzu. Die motivorientierte Fallaufklärung der deutschen Ermittler, die langsam sich steigernde Abwägung des Motivs, verklärt das Verbrechen zu einer natürlichen Form zwischenmenschlicher Interaktion. Der Mord ist damit seit Kain quasi in der Familie geblieben. »Täter und Ermittler haben das gleiche emotionale System«.

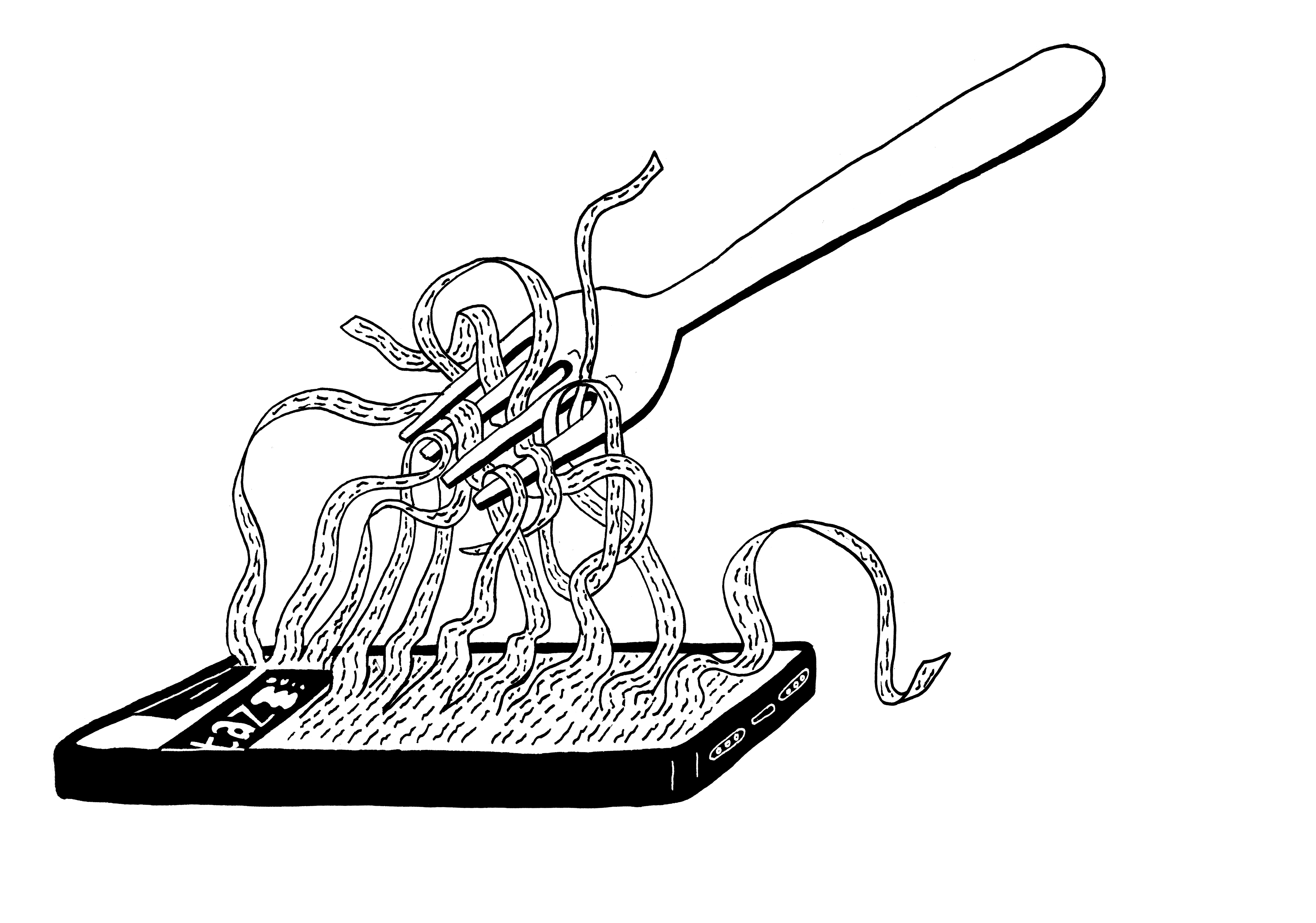

Während amerikanische Kriminalisten im Müll wühlen, stochern ihre deutschen Kollegen in den Biographien von Opfern und Verdächtigen herum. Die Angehörigen sind selten Opfer, sie werden sofort nach ihrem Alibi gefragt, migrantische Verdächtige werden gnadenlos gedutzt.

Dass die polizeilichen Bohrungen des Verstehens, ja des Allerverstehenwollens, im Krimi kein aufklärerisches Projekt sind, noch weniger eines der Empathie mit dem Opfer, sondern eine grausame Illusion – diese wichtige Einsicht verdanken wir dieser, in anderen Teilen nicht immer souveränen Veröffentlichung.

© Wolfgang Koch 2016

Alfred Pfabigan: Mord zum Sonntag. Tatortphilosophie. 205 Seiten, ohne Abbildungen, Residenz Verlag: Salzburg/Wien 2016, ISBN: 9783701733989, EUR 20,00

Foto: ARD, aus: Der Tod auf der Schippe; Eine andere Welt; Jagdzeit; Morden im Norden