Deutsche Kunst /fm/ Matthias Grünewald (1470) □ Albrecht Dürer (1471) □ Lucas Cranach der Ältere (1472) □ Lovis Corinth (1858) □ Elsa von Freytag-Loringhoven (1874) □ Josef Beuys (1921) □ Werner Schreib (1925) □ Gustav Metzger (1926) □ Horst Janssen (1929) □ Ruth Wolf-Rehfeldt (1932) □ Hans-Peter Feldmann (1941) □ Sigmar Polke (1941) □ Anita Albus (1942) □ Tomas Schmit (1943) □ Wolfgang Laib (1950) □ Vroni Schwegler (1970)

Hier wieder mal eine gepflegte Provokation. Man lese die Liste deutscher Künstler·innen zwischen den Zeilen, suche also, welche Beliebten und Prominenten in dieser Aufzählung alle ausgespart bleiben. »Ausgerechnet die Erfolgreichen, die Kanonisierten« wird der Vorwurf lauten. Kein Romantiker darunter, nicht einmal der mit dem Wanderer im Nebel. Kein Symbolist darunter, wie der Gemäldemaler der Toteninsel, die über Hitlers Täterschreibtisch hing. Wenig Expressionistisches, wenig Dada, kein Surrealist (obwohl Walter Benjamin ein Umlautzeichnen für ihn gespendet hätte), keiner der Blauen Reiter, kein Bauhausler, keine Nachkriegs-Collagisten, keine Schlossherren, keine Neorealisten, Neogeometriker und auch keine Neuen Wilden. Stattdessen gleich vier Sprengmeister (darunter eine Sprengmeisterin) des Tafelbildes, ein paar hochreflexive Zeichenstiftvirtuosen sowie halb vergessene visuelle und konzeptuelle Poëten. Eine gemeinsame Linie, wie bei den Alten Meistern, lässt sich da nicht herauslesen. Wozu auch! Es gibt keine nationale Kunst mehr, und damit auch keine nationale Kunstgeschichtsschreibung. Aus und vorbei. Deutschland bezeichnet bloss den Hauptschaffensort der Gelisteten, mehr nicht.

Ich bin jetzt 65, und gewiss wäre die Stichprobe aus meinem visuellen Gedächtnis in früheren Jahren deutlich anders ausgefallen. In meiner politisierten Jugend begeisterten mich die Surrealisten Heartfield und Max Ernst, später die Expressionisten Meidner und Beckmann, noch später die Neoprimitivisten A. R. Penk und Stephan Balkenhol. Alles hat seine Zeit, Geschmacksbildung und Wissen bleiben nie auf der Stelle stehen bei denen, die sich aktiv durch den Bilderwald tasten. Zu Grünewald fand ich über die religiöse Mystik und die Daseinsmystik des OM Theaters; aus dem Druckwerk von Meister Dürer liebe ich naturgemäss den Hieronymus in der Klause, dieses emblematischen Bild des Gelehrten. Dürers Hieronymus strebt nicht nach der Gunst der Galerie: er ist mit sich selbst, den eigenen Gedanken und Plänen beschäftigt und wünscht möglichst wenig belästigt zu werden.

Aufbruch ohne Ende

An Cranachs Schaffen schätze ich den Hortus conclusus, eine andere Variante des Abschlossenseins, und die ätherischen Frauenkörper. An Corith bewundere ich das von seiner religiösen Konnotationen befreite Sujet der Tierschlachtung: ein Exempel reiner Malerei. Freytag-Loringhoven steht für den Beginn von irgendetwas anderem, für das, was immer wieder aufbricht, um zu entdecken, für die Entdeckungsfahrt ohne Ende, die wir dann bei den späteren Künstlern Metzger und Schmit »das Performative« nennen. An Beuys respektiere ich seine Hellwachheit und das Versprechen von Gemeinschaft in der Kunst; an Schreib und an Wolf-Rehfeldt das Visionäre ihres Schauens — und sei das auch, wie bei letzterer, ein Schauen auf serielle Muster und Ornamente aus den Buchstaben A–Z, Nullen, Kommas und Pluszeichen.

An Janssen, Albus und Schwegler begeistert mich der Mut zum altmeisterlichen Realismus, in dem die schöpferische Kraft der deutschen Provinz noch immer lebendig ist; an Feldmann sein durch Fotografie und Sammeln geschulter Verstand, an Polke die Ästhetik des Kopierers und die Radikalisierung der farbchemischen Prozesse, am Praemium Imperiale-Preisträger Laib – in dem sich Novalis reinkarniert – bewundere ich seine para-jainistischen Milchsteine und die herrliche Idee, den eigenen Schädel in einen Hohlkubus aus Bienenwachs zu stecken.

Na, hallo, wäre das nicht ein Ausstellungs-Booster! Cranach ›Garten Eden‹ neben Metzgers autodestruktiven Fetzenbildern … Öl auf Holz versus Säure auf Nylon. Schweglers Vögel würden in meiner Fantasieschau über Schreibs Cachetagen / Peignetagen auf Hartfaserplatte schweben, und Feldmanns Tote um die Ecke von Janssens nackten Mädchen hängen. Das wäre mir ein schöner Zirkus, wie der beim Aufstehen nach dem Träumen.

Codes, die lohnen

Keinen Geschmack finde ich als Kunstfreund am Rhetorischen, am Melodramatischen, am Kult der Empfindsamkeit, wie er sich im romantischen Mythos breit macht. Werthafte Kunst fährt solchen Verirrungen mit der Strenge des Stils in die Parade. Ich fliehe das Monomanische, wenn es mir nicht weit genug zu gehen scheint (sorry, Friedrich Schröder-Sonnenstern), und ich fliehe, als wären sie toxisch, auch die hallenfüllenden Schlacken der Geschichtsmahner.

Zugeben, Laibs selbstgefaltete Papierschiffchen aus Messing wehen schon bedenklich nahe an das Geschmäcklerische eines Andy Goldsworthy heran, dessen Land Art sich zu den Arbeiten von Heizer, Christo und Long verhalten wie eine Tonpfeife mit Wasser zur Nachtigall. Auch gegen andere Werke der gelisteten Gewinner·innen des heutigen Tages habe ich Bedenken und Einwände. Doch hier soll ja kein Denkmal errichtet, kein Name heilig gesprochen werden. Ich mache nur Codes bekannt, unter denen sich die Recherche lohnt.

Tippen Sie mal ganz harrmlos »Elsa von Freytag-Loringhoven« ins Suchfenster, und Sie werden sehen, dass ich recht behalte. Gleich hören Sie, wie eine US-Feministin in den höchsten Tönen von der libertinären »Freiheit Europas« schwärmt. Oder lassen Sie sich von Janssen den grossen Farbholzschnittzauberer Hokusei erklären, oder von Feldmann die Wirkung der RAF auf das deutsche Gemüt, oder von Wolf-Rehfeldt die vierreihige Typenhebelmaschine Erika, das DDR-Spitzenmodell unter den mechanischen Schreibmaschinen.

Eine kompakte Sphäre

Ich denke, dass die Zugänge und Beziehungen der Kunst zum Leben vitaler und reichhaltiger sind als die von Politik und Wirtschaft, Sport und den Wissenschaften. Kunst und Literatur bilden eine kompakte Sphäre über dem Menschengeschick; sie verknüpft Realitätsebenen und Erfahrungsschätze viel intensiver und überraschender, als das Künstliche Intelligenz je zu tun vermag. »Hypertext« passt als Metapher gar nicht für ihre Radikalität. Die Kunst ist ein selbstsprechendes Kaleidoskop, das uns die anderen Formen des Dialogs mit den Dingen vorstellt, und auch die Stille und ihre kaum spürbaren Ausbreitungen. Die Kunst ist eine Polyphonie des Wissens und der Empfindungen. — Das werden die Freunde der Automatisierungsdebatte nie verstehen. Die Realität ist viel verworrener, verflochtener, emergenter und chaotischer, als es eine sequentielle Darstellung in Software-Programmen vermitteln könnte.

Gustav Metzger hat 1960 in einem Manifest gesagt: »Autodestruktive Kunst stellt die Obsession mit der Zerstörung nach, die Prügel, denen Individuen und Massen ausgesetzt sind. Autodestruktive Kunst demonstriert die Macht des Menschen, desintegrative Prozesse der Natur zu beschleunigen und zu ordnen. Autodestruktive Kunst spiegelt den zwanghaften Perfektionismus der Waffenherstellung wider – Polieren bis zur Zerstörung«. Existiert irgendwo ein aktuellerer Satz als dieser zur Lage unserer Zeit? Bremsen denn Politik oder Tech-Sphäre noch irgendwo den Drang zur nuklearen Vernichtung?

Nein, das tun sie nicht. In der deutschen Ampelregierung schon gar nicht. Es ist allerdings nicht der Kunst eigentliche Aufgabe, die Fragilität unseres Zusammenlebens einzudämmen, das brüchige Fundament der Gesellschaft zu kitten und die Menschheit zu retten. Andererseits ist sie auch nicht verpflichtet, unserer Neigung zu folgen, Narrative zu ignorieren, kleinzureden oder abzulehnen. Wo der Ruf nicht nur nach Kontrolle, sondern nach rigorosem Durchgreifen immer lauter wird, sind ihre verstreuten Erkenntnisse alles, was wir haben.

Noch einmal: Kunst ist momentan alles, was wir haben. Sigmar Polke arbeitete sich jahrelang am Begriff des Dualismus ab. In einem ganzen Werkzyklus ging es ihm um dieses Grundprinzip: die Zweiheit und Polarität, etwas, das sich konträr gegenübersteht, sich komplementär ergänzt oder gegenseitig definiert, also jedenfalls nicht in Schwarz-Weiss-Denken und in dem Vertiefen von Gegensätzen fortschreitet. Lässt sich mehr von Kunst verlangen, als dass sie uns klar und einsichtig macht, dass dem Geist keine Wesenheit, keine Gegenständlichkeit entspricht, sondern eine Funktion in ihren Strukturen, und dass der Geist, oder das Bewusstsein – nennen Sie es, wie Sie wollen – Realitäten vollständig erfassen muss und keine Propagandafakten?

Kunst und Medizin

Oder warum hat das 19. Jahrhundert den Isenheimer Altar wiederentdeckt? Schmerz ist eine einsame Erfahrung, sie bedarf deshalb der sozialen Anerkennung und damit der Gemeinschaft. Erst wenn Schmerz einen sozialen Ausdruck fndet, kann er in Leid transformiert und damit auch bearbeitet werden. Der Isenheimer Spitalordens führte im 15. Jahrhundert die Hilfesuchenden nicht einfach zum Schmerzensmann am Kreuz, damit sie sich plump mit ihm identifzieren, sondern damit sie dabei ihrem eigenen Schmerz auf die Spur kommen. Natürlich führt die Passion Christi die Gläubigen zur Compassio, das stimmt schon, zur Empathie mit den Leidenden, mit allen Schmerzgeplagten und zu einem helfenden Engagement für Kranke, Schwache und Verletzte. Aber das ist noch nicht alles; hier fehlt die medizinische Dimension.

Das Leiden Christi am Kreuz und das Leiden der Gläubigen wurde in der Präsentation dieses Kunstwerks unmittelbar aufeinander bezogen. Die Menschen fanden vor dem Bild in der Gemeinschaft Sprache, Verständnis und Trost. Grünewald, der erste auf meiner Liste, kannte die Erregungszustände, Halluzinationen und Krämpfe, in die die Erkrankung an den Wirkstoffen des Mutterkorns Betroffene stürzte. Die Psychonauten unserer Tage sind ganz entzückt darüber, dass das Gift des Mutterkorns chemisch dem LSD verwandt ist. Aber eine Vergiftung damit ist ein Horrortrip erster Klasse.

Grünewald gestaltete den Horror im dritten Wandelbild aus zu Dämonen, die als Angst- und Schreckensvisionen den Heiligen Antonius heimsuchen. Der Blick von kranken Laien und Pilgern auf das Werk hinter dem Lettner der Klosterkirche, das heisst an einem Ort, der sonst nur für die Mönche zugänglich war, wurde auf diese Weise zu einem manifesten Heilungsakt. Wir nennen solche erleuchtenden Schocks heute hochtrabend »Ikonotherapie«. Aber diese Technik der Kunst ist alt und war seit der Antike als Medusenhaupt auf den Schildern vorhanden.

Das berühmte deutsche Altarbildwerk sorgte also nicht nur für religiöse Ergriffenheit und Verbreitung der Glaubensbotschaft, es hatte in einer nahezu sprachlosen Epoche auch eine simple heilsame Wirkung. Gerade da, wo man aus der Haut zu fahren meinte, hielt das eindringliche Bild stand, und das, was in den Abgrund stürzen wollte, fand seinen Halt.

Auf diese Weise liesse sich das Sprechen über gelungene Kunst fortführen, liessen sich die Handlinien der Betrachtung aufknäulen und ihre ausgelutschten Deutungen verwirren, damit etwas Wirkliches ins Netz fällt. Denn wir müssen das Wenige, das taugt, sammeln, und das, was nicht existiert, erschaffen, solange der Menschenklang noch erklingt.

© Wolfgang Koch 2024

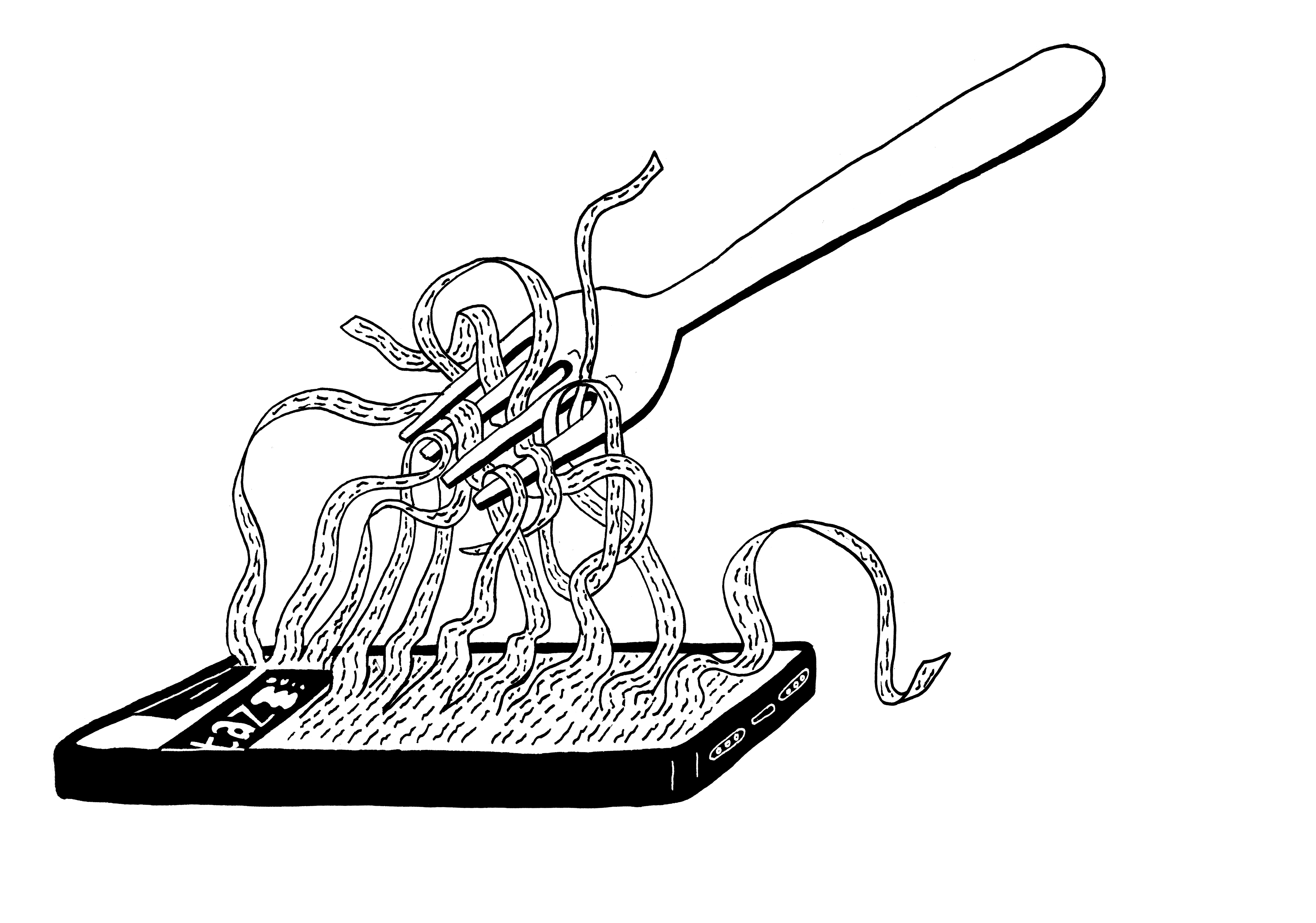

Abbildungen: Alexander Nickl aka Alexander Kreise aka Alexander Wiener, KD-L47 ART NO ART, 2013

Hallo und guten Abend! Mit viel Interesse habe ich den Artikel gelesen und bin sehr erfreut darüber, dass mein leider viel zu früh verstorbener Vater Werner Schreib erwähnt wird. Ganz herzlichen Gruß aus dem nächtlichen Strande!

Gabriele Schreib M.A.