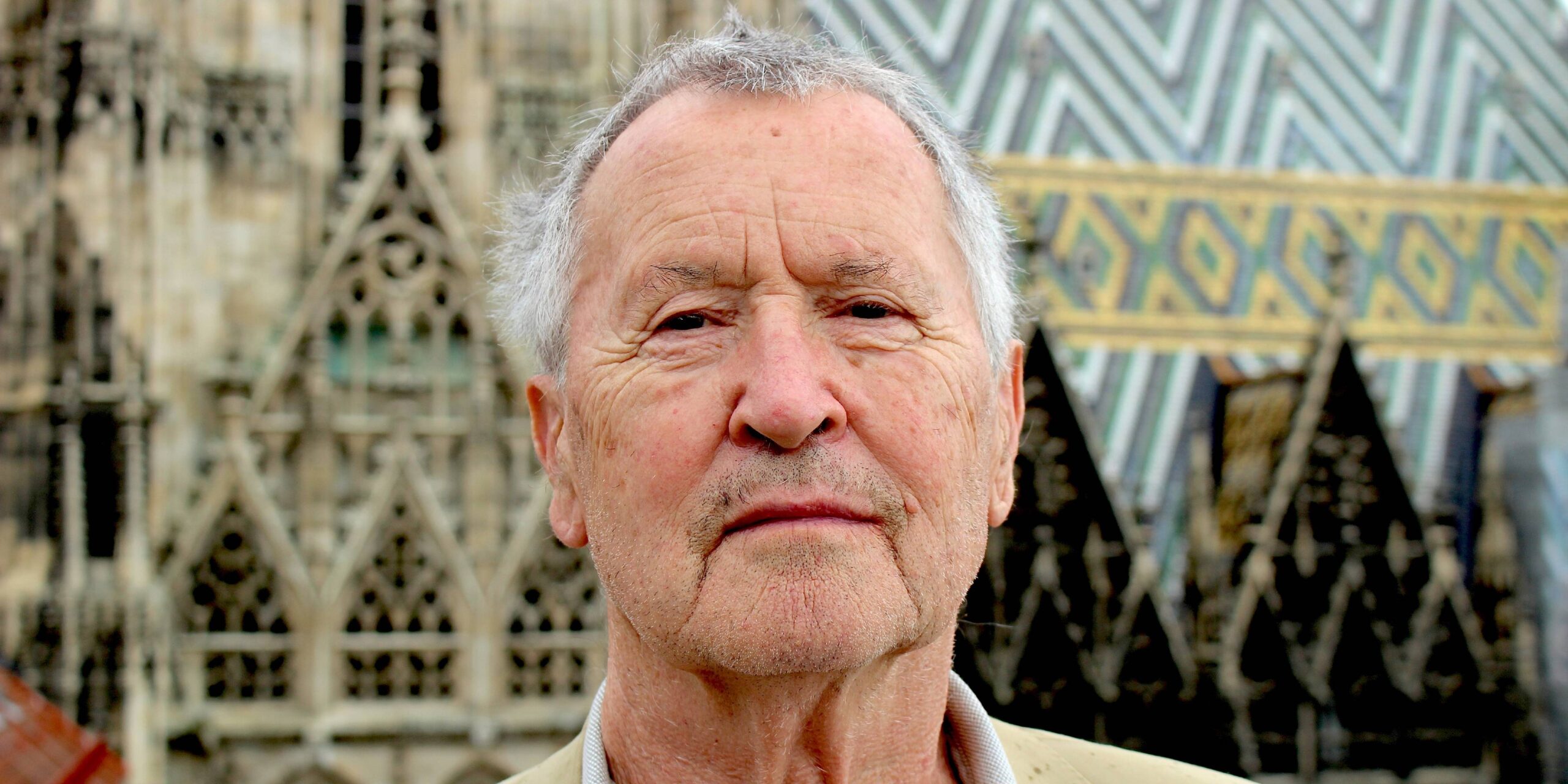

Engelbert Obernosterer schrieb, von Anbeginn, mit einer genuin eigenen Wahrnehmung. Er nimmt bekannte Dinge – den drögen Alltag, das Insektenleben im Haushalt, den Sozialverkehr in der Provinz, das Televisionsangebot oder den unerträglichen Moment zwischen Leben und Tod – unter die Zeitlupe. Wohlgesonnen, selbstkritisch-ironisch, versponnen.

Mit wahrer Bärengeduld und stärker als viele seiner Kolleg·innen scheint dieser österreichische Schriftsteller zur Auffassung gekommen zu sein, dass die einzige Kohärenz und Klarheit in den Beziehungen zwischen unseren Bewusstseinsinhalten liegt. ›Wolke mit Henkel‹ ist seine zwanzigste selbstständige Prosapublikation, und die 26. Buchveröffentlichung des wuchtigen Gesamtwerks.

Obernosterer tritt unseren schwerfälligen Gehirnkammern augenzwinkernd gegenüber. Die Anordnung der Texte ist identisch mit der Anordnung in den vorangegangenen Bänden; sie beginnt mit dem morgendlichen Aufstehen und endet am Grab. Zum wiederholten Mal kündigt der Autor an, das es sich nun um sein »letztes Buch« handelt. »Wahrscheinlich. Sicher kann ich mir erfahrungsgemäss nie sein.«

Aus lauter Anfängen bestehen

Es muss an diesem verschmitzen Humor liegen, der dem Autor hilft, die »demenzverdächtige Öde«, die er im Alter schonungslos erfährt, immer wieder abzuschütteln. Eine zartgekräuselte, feingestimmte Komik breitet sich vor uns aus: mit Backrezepten verwechselte Partezettel, beschwingte Priester, unangemeldete Besucher, eine Ansprache an den Wind beim Radfahren. Originelle Wortschöpfungen wie »Bergneger«, »Gattengerät«, »Mundfusstritt«, »Pflanzennazi«, »Vatermehl«, »vorausurinieren«, »vorüberticken« ziehen am Auge vorbei.

Engelbert Obernosterer bemüht sich in dem Band kaum mehr, einen Unterschied zwischen Autor und Ich-Erzähler zu machen. Der da spricht, der sich da bei der Morgengymnastik »sportmediznisch rechtfertigt«, der da mit dem E-Bike im fünf Minuten entfernten Städtchen die nötigen Einkäufe erledigt, der das zu Schreibende an die Stelle eines Zeitgefühls treten lässt und der mitten am Tag kraftlos ohne irgendwelche Beschwerden einfach so daliegt, das ist fast hundertprozentig er …

… das einstige Kind aus den bescheidenen Verhältnissen eines Gebirgsbauernhofes, der ehemalige Internatsschüler in Tanzenberg, der Student in Wien, der Familienvater, der sich nicht sicher ist, ob er man ihn für den ruhenden Pol der Familie hält oder für ein faules Schwein, der Turnlehrer und Kunstpädagoge in der Provinz, schliesslich der Verfasser von Theaterstücken, Lesebüchern und einem monumentalen Splitterwerk, der prämierte Ortsbestimmer, der Verlander, der literarische »Ich-Erweiterer«, der den Schnörksel zu seinem Emblem erhebt und das verschnörkselte Textieren zu seiner Methode macht.

Keine Bestseller-Literatur, nein, keine Unterhaltung über ungeklärte Verbrechen, die den Standpunkt Gottes durch den Polizeiblick ersetzt, sondern geduldiges Kneten an den Formen der »Ewigkeit«; und der Ehrgeiz, in wenigen Zeilen zu sagen, was andere in einem ganzen Buch nicht zu Papier bringen.

Botschaften wie: Der inneren Unausgeglichenheit nicht ausweichen (auch nicht ins Räumliche, in das Unterwegssein), Zimperlichkeit ablegen (hart gegen uns und unsere Erwartungen), Helfen und Geben. Gleich zweimal erklärt Obernosterer seine Schenkphilosophie, welche stolz die Mitte zwischen Tauschgeschäft und buddhistischem Dāna, dem erwartungslosen Geben, hält. »Eine Wohltat nicht zurückgeben – weitergeben!« ist sein Motto, und das gilt für die Speckjause und den Geldschein genauso wie für beherzte Worte.

Wissen und Erkenntnisse weitergeben, das Vorwärtskommen des Humanen befördern, die Faulheit verteidigen, die Vertextung des Lebens abwehren. Man hat ja als ernsthafter Autor bis zum letzten Atemzug reichlich zu tun. Überhaupt kommen in diesem schönen Buch Urteile vor, die einem Gelehrten und selbst einem Stoiker Ehre machen würden.

»Würde der Mensch einsehen, dass er aus schlichten, ihm nicht zugänglichen Vorgängen besteht, Verhältnissen, wie sie auch in der Vegetation und der Witterung sich zu immer neuen Druckverhältnissen und Konstellationen zusammenbrauen, würde er also mit seinem Denken auf dem Boden der ungeschönten Sachlichkeit bleiben, würde das Ende des Lebens nichts Weiteres bedeuten als die Abrundung der laufenden Vorgänge«.

Seine formulierte Einsichten katapultieren Engelbert Obernosterer auf eine Stufe mit den grossen Denkern und Schweigern der vergangenen Epochen: sie lassen uns an die Randbemerkungen des zweifelhaften Schulmeisters ›Joan de Mairena‹ (1934/36) von Antonio Machado oder an den ›Briefwechsel mit dem Tod‹ (1983) von Giorgio Voghera denken. Obernosterers Minaturen sind uneigennützig, unterhaltsam, enthalten einen haarscharfen philosophischen Blick.

Vor sich hin selbsteln

In dieser Literatur wird »haltlos in die Tiefe getorkelt«, »Frauen bekreuzigen sich«, einmal wird der Hausverstand beschworen, im nächsten Augenblick die »schwarz schimmerende Haarpracht« einer Unbekannten auf der Strasse. Obernosteres Sprache transportiert dabei manch Antiquiertes: »die barsche Abkehr vom Selbstverständlichen« … »das Unvermögen meines Kopfes« … »Missstand im Missmut verankert« … »das sukzessive Abhandenkommen von Fähigkeiten«.

Der Schnörksel kann auch ungelenk ausfallen, zum Krakel werden. Etwa, als »berglerisch hochristiger Fuss«, der »der Figur von einst Lügen straft«. Wenn der Autor das Schreiben »als geistigen Rollator« hinstellt, greift er sogar zu einem geschmacklosen Bild. Gewöhnlich jedoch sitzt jeder Beistrich, in der Regel ertrinkt der Fisch in der Luft.

Ein Nichts auf höherem Niveau

Schifahrer-, Bergsteiger- und Politker·innen bekommen in den Texten reichlich Fett ab. TV und Radio sowieso. Die reinen Farben des Dirndkleids hingegen erhalten höchstes Lob. Und immer wieder fragt sich der Erzähler provokant: »Warum lässt man die laufenden Dinge nicht auf sich beruhen, sondern stochert in ihnen herum mit der Frage, welcher Sinn ihnen innewohnt?«

Frauen werden übrigens weit häufiger – dabei hingebungsvoller, aber auch bösartiger (»in den Küchendunst gestreute Frauenbestandteile provinzieller Prägung«) – beschrieben als das Gegengeschlecht. Männer werden nicht als sex-, sondern als fortpflanzungswütig dargestellt. Lieblingsthema: Zudringlichkeiten. Dauervokabel: Sittsamkeit.

Auch diese Schwachheiten seien entschuldigt. Denn Obernosterer durchkreuzt ständig die Linien, kann schreiben, kann denken. Wir erfahren, dass die Frage »Wozu?« nur solange sinnvoll ist, solange es um Sein oder Nichtsein geht. An einer Stelle bestimmt er zwei Arten von Nähe, räumliche und strukturelle, worauf ich später zurückkommen werde.

Okay, manchmal fasst Obernosterer ins Leere. Gut und böse sind keineswegs ein und dasselbe, wie er behauptet – »nur von entgegengesetzten Standpunkten aus betrachtet«. Die 51 Vergewaltiger von Gisèle Pelicot werden vielleicht moralisch besser, wenn sie ihre Taten bereuen und sich dafür schämen – ihre Verbrechen werden es aber nie & nimmer.

Über zwei, drei Passagen in diesem Buch verhänge ich den Kitschverdacht: über den prächtigen Metzger, der nicht weiss, wie er »dralle Schweinswürste« einer umschwärmten Kundin »zustecken« soll; über die »ratlos dem Urdunkel gegenüber hockenden« Künstler·innen; – und dass in demokratischen Wahlgängen »das nicht organisierte Reich der Emotionen«, die »magischen Verhältnisse«, von den »geordnet anrückenden Kohorten des Verstandes« überwältigt werden, stellt schlechterdings die Realität von Imagekampagnen mit Sprechblasenpolitiker·innen auf den Kopf.

In Glaubensfragen wirkt der neue Obernosterer sichtlich milder. Die Vorstellung von der Existenz Gottes vermittelt ihm jetzt das »beglückende Sinngefühl« bei einem im Grunde nicht lösbaren Problem. Gegen Eucharistie und Amtskirche stemmt er die Liebeslehre des Narzareners. In der Erfahrung einer umfassenden Liebe sei das Höhere zu spüren. Die Linien der Humanität, der Naturfreude und des Wort im Evangelio fallen in der Schlussetappe der Lebensreise zusammen.

Ich als Familientraktor

Auf den letzten zehn Seiten verknappt der Prosaist Obernosterer, wie bereits in der vorhergehenden Jahrbüchern, seine Miniaturen zu Aphorismen, von denen die besten krass komisch ausfallen:

»Ich bin ein Teil des Haushalts, in dem sich nichts zum Besseren wenden lässt – ausser, dass beim Einkauf statt einer Normalpackung einmal eine Vorteilspackung zu ergattern ist.«

***

»Nachdem es in puncto Geschlecht mittlerweile nicht nur den Dualismus von männlich und weiblich gibt, sondern zufolge zunehmender Toleranz und Sensibilität der Gesellschaft auch unzählige Zwischenformen, sollte man auch sehen, dass es bei anderen Dualismen wie schön und hässlich, gut und böse, ja und nein, Subjekt und Objekt unzählige Zwischenformen gibt.«

***

»Ein Leut-Umbringer. Es ist beruhigend zu erfahren, dass der noch nicht Gefasste Franz heisst. Somit hat man ihn schon zur Hälfte.«

***

»Ich als Familientrakor mit durchgerosteten Kotflügeln rattere gleichförmig die Furchen des Alltags auf und ab.«

***

Zum Lachen nach Villach

Die Hochkomik des Satzes »Zum Lachen fahre ich nach Villach« entfaltet sich desto stärker, je mehr Hintergrundinformationen wir besitzen: 1. Die Redewendung »Zum Lachen in den Keller gehen« bedeutet humorlos sein, einen Stock im Arsch haben, 2. Villach ist seit den 1950er-Jahren Österreichs einzige Hochburg des Karnevals, 3. Unter den Narren auf der Bühne des alljährlich im ORF ausgestrahlten Lei-Lei-Faschings spielt Engelbert Obernosterers Namensvetter Manfred Obernosterer seit 25 Jahren die legendäre Hauptrolle (»I bin’s, da Noste«), 4. In der »glückseligen Alpenrepublik« hielten die verbrecherischen Haustyrannen Josef Fritzl und Wolfgang Priklopil jahrelang ihre weiblichen Opfer im Keller gefangen.

Ein paar Blätter vor den Aphorismen hat der Autor lesenswerte Miniessays ins Buch geschoben. Die ersten ab Seíte 156 beschäftigen sich, ohne den Namen des Meisters zu nennen, mit den Arbeiten des 80jährigen Bildhauerfreundes Hans Unterberger, einem Schüler von Hans Domenig. Obernosterer steht »gebannt und ergriffen« vor Fundkunststücken und vor der Maserung von Mamor, in der er das »donnernde und gitschtende Wiedereinander der urzeitlichen Feuermeere« erblickt.

Es folgt eine kurze Selbstinterpretation seines 1990 erschienen Hauptwerkes ›Die Bewirtschaftung des Herrn R‹, ein Roman, in dem sich auf Seite 150 der weitblickende Satz findet: »im übrigen heisst ein fünfundachtziger zu sein schon, mit der zahl allein zu sein«. An diesem Buch hat der nunmehr Sechsundachtzigjährige damals fünf Jahre lang mit »radikalen Bestrebungen« geschrieben.

Und dann sehen wir: Obernosterer hat durch sein Schreiben mehr gewonnen als den Schriftstellerstatus, nämlich ein Leben, das ihm half, auch seinen Brotberuf unbeschadet durchzustehen. Auf Seite 144 folgt in 81 Zeilen die schlankste Darstellung der Antipädagogik des Ex-Lehrers, die sich in seinen vielen Büchern finden lässt.

Hier würdigt der Autor den Einfluss des Kommunikationstheoretiker Vilem Flusser auf seine frühere Lehrerexistenz und bekennt sich nachdrücklich zur Literaturauffassung in Adalbert Stifters Vorrede zu ›Bunte Steine‹ (1852), worin bekanntlich viel von »Menschheit« und von »männlicher Tugend«, vom »reinen Äther des Sittengesetzes« und von dem »Erhabenen« die Rede ist. – Lauter ausgehebelte und heute ziemlich tragisch wirkende Werte.

Allerdings findet sich in Stifters Vorrede auch die Antwort aufs Obernosterers harsche Selbstbeurteilung: »Ich bin im Grunde schlecht, will heissen: ein schlichtes, auf einfachen Naturvorgängen beruhendes Wesen …« – »Wenn etwas Edles und Gutes in mir ist«, schrieb der ferne Kollege im 19. Jahrhundert, »so wird es von selber in meinen Schriften liegen, wenn aber dasselbe nicht in meinem Gemüte ist, so werde ich mich vergeblich bemühen, Hohes und Schönes darzustellen, es wird doch immer das Niedrige und Unedle durchscheinen«.

Da haben wir sie nun, die modale Nähe, die Nähe von nicht messbare Art, die auf struktureller Übereinstimmung mit dem heiter-lustvollen Biedermeier beruht.

© Wolfgang Koch 2024

Engelbert Obernosterer: Wolke mit Henkel. Miniaturen. Buch mit Lesebändchen, 158 Seiten, 19,90 EUR, ISBN: 978-3-99029-659-2