Der kurze Sommer des Wiener Aktionismus dauerte kaum länger als eine Dekade. Mehr als ein halbes Jahrhundert später lässt sich noch immer nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es sich bei dem Rumor im Kunstbetrieb um einen Abgesang oder um ein Nachhutgefecht der Avantgarden des 20. Jahrhunderts gehandelt hat. Hatten es die Golden Sexties in Wien mit einer Zerfallserscheinung der Bohème, mit kreativer Nostalgie oder einfach nur mit der köstlichen Exzentrik eines Männerbundes zu tun?

In der aktuellen Must-See-Show ›Vier Aktionen‹ im Wiener Aktionismus Museum (WAM) werden zwar keine direkten Antworten auf diese Frage angeboten, aber doch ausreichend Material, um sich selbst Gedanken zu machen.

Ewige Wiederkehr der Schablonen

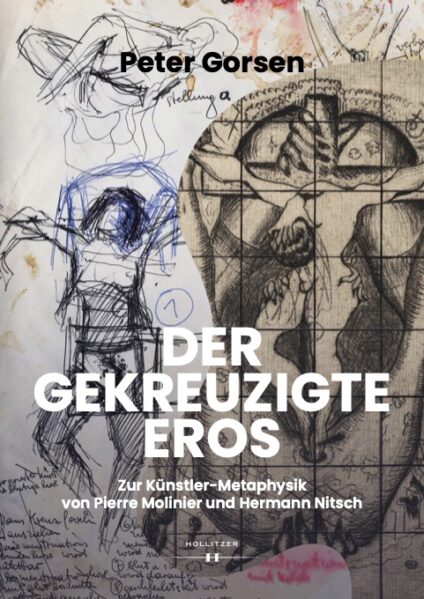

Bis heute wiederholt die Kunstvermittlung ja zumeist nur die Selbstinterpretationen der Aktionen von Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch als »Body Art«, als »Provokationskunst« oder als Vorstufen zu dem immer noch existierenden »Orgien Mysterien Theater« (Rudolf Schwarzkogler ist zu früh verstorben, um seiner Selbsthistorisierung beizuwohnen), und wäre in den internationalen Diskurs über die Bewegung nicht auch der Mentalitätshistoriker Peter Gorsen involviert gewesen, wüssten wir bis heute nichts vom Bataille’schen Momenten der Verausgabung, vom wilden Exzesses und von der ästhetischen Mythe der Reinigung, die diesen spektakulären Kolllaborationen innewohnten.

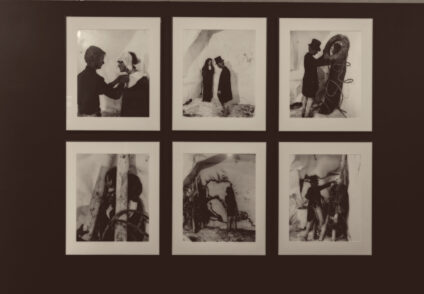

Um uns späteren Existenzen die im Frühjahr 1965 im Perinetkeller durchgeführte Aktion ›Silber‹ von Günter Brus ins Gedächtnis zu rufen, zeigt Kurator Roman Grabner 300 teils frappierende Fotografien auf vier Monitoren und an den Wänden im Untergeschoss des Museums. Dazu muss man wissen, dass der Künstler zeitlebens diese frühe und am besten dokumentierte seiner Aktionen selbst nie publiziert hat.

Bereits 1964 skizzierte Brus nämlich seine erste Selbstbemalung, mit der er dann zeitverzögert berühmt geworden ist. Die Aktion ›Silber‹ geriet irgendwie zwischen Idee und Ausführung der Selbstbemalungen. Und es scheint sich dabei um einen künstlerischen Irrweg oder um eine Sackgasse gehandelt zu haben.

Eine solche perspektivische Wendung im Werkprozess macht die Aktion heute natürlich umso interessanter. Die Spezialist·innen des WAM assoziieren mit der rätselhaften Silberfolie Gustav Klimts Passion für das Arbeitsmaterial Gold. Brus, meinen sie, habe mit dem Metall bewusst oder unbewusst auf das Fin de Siècle anspielen wollen.

Es tauchen in der Aktion ›Silber‹ aber auch eine Gipssemmel und schwarz bemalte Damenbeine auf. Das passive Modell des Künstlers ist seine Frau Anna; von Otto Muehl hatte der damals 27jährige Brus eine Farbsprühmaschine ausgeborgt.

Ohne Frage war das Spiel mit symbolträchtigen Gegenständen und Formen auf den direkten Einfluss von Hermann Nitsch zurückzuführen, der sich seinerzeit bereits sieben Jahre lang mit der Ikonographie schwerer Zeichen wie Kreuz, Nacktheit und Blut herumschlug.

Am verblüffendsten sind mehrere Schwarzweissaufnahmen in der Schau, wekche die weibliche Akteurin in einem rasch zusammengenähten Nonnenhabit und den männlichen Akteur mit Zylinder zeigen. Das scheint ganz unmittelbar an den Surrealismus eines Clovis Trouille anzuknüpfen.

Kostümierungen kommen aber – wenn wir vom Malerkittel in Nitsch-Aktionen einmal absehen – in der Wiener Aktionskunst sonst gar nicht vor. Günter Brus scheint den Irrtum dieses Varietéeinfalls rasch erkannt zu haben. Einem wirklichen ästhetischen Aufbruch, der auf direkte Anschaung, auf direkte Sinneserfahrung, auf nackte Materialität und auf das Daseinsgefühl als das allererste Gefühl des Menschen setzt, mussten die Kostüme total falsch und suspekt erscheinen.

Mochten die Surrealist·innen auch in Kleidern Organprojektionen der Haut, der Hülle schlechthin, erkannt haben, mochten ihre avantgardistischen Vorläufer den Stoff als am Menschen teilhabende Essenz beschrieben haben, das Wiener Kleeblatt brach wie ein Haufen entschlosseren Pioniere zu ganz neuen Ufern auf, die dem Surrealismus in der ersten Jahrhunderthälfte verschlossen blieben.

Wir könnten auch einmal fragen, ob im Wiener Aktionismus nicht eine starke und überschäumende Freude am Sinnlichen wiedergekehrt ist, wie sie die Besten der Alten schon kannten? wird das alle Puristen und Puristinnen verstörende Wort zugeschrieben: »Un peintre, voyez-vous, qui a le sentiment du teton et des fesses, est un homme sauve« (Wissen Sie, einem Maler, der ein Gespür für Brust und Hintern hat, kann nichts mehr passieren).

Von Brust und Hintern seiner Frau verstand Brus eine Menge. Nitsch bevorzugte die flachbrüstige Ebenmässigkeit hellenistischer Körpergestalten. Muehl lockten die Signale des Androgynen. Gewiss war in den Akten der Wiener Performer auch da und dort Provokationslust mit dabei. Zu wissen, dass wir bestimmte Dinge nicht tun können oder nicht tun sollten, schmeichelt uns bekanntlich.

Das Ausagieren von Emotionen in der tabubehafteten Nachkriegsordnung erscheint heute als eine Art ein der Bohème. Aber das war sicher nicht alles. Und wenn es etwas Neues zum Wiener Aktionismus zu sagen gibt, dann sollte es in diesem glücklichen Museum gesagt werden.

Neuer Horizont Mediengeschichte

Die Kunstgeschichte betreibt immer noch viel zu wenig Mediengeschichte. Sie schmort im Saft ihrer bildphilosophischen Referenzen und ihrer archivarischen Restitutionsangelegenheiten. Wie alle Aktionen aus den Jahren 1963 bis 1965 zeigt sich in ›Silber‹ eine erstaunliche Opposition gegen die damals gerade aufkommenden Fernsehgesellschaft.

Warum nicht das ganze Phänomen des Wiener Aktionismus als widerspenstige Reaktion auf einen Umbruch in der modernen Mediengesellschaft begreifen? Wir sehen in dieser Schau, dass sich die Artisten mit Händen und Füssen gegen die neue visuelle Wahrheit des Fernsehens, gegen die visuelle Kommunikation der »sich gebärdenden Körper« (Béla Balázs) gewehrt hat.

Was sich während des kurzen Sommers des Aktionismus in der Realgesellschaft vollzog, war eine Ästhetisierung der soziale Welt als Dominanz des Visuellen. Der Bedeutungszuwachs der Bildlichkeit in der Medienwelt durch Rotationsdruck und Televsion liess in den 1960er-Jahren neue Lebensformen entstehen, die durch Wahrnehmungen konstruiert waren. Die Sinneswahrnehmung der bildlichen Repräsentation wurde zur Sinneswahrnehmung der Welt.

Heute prägen inszenierte und produzierte Bildeindrücke ganz selbstverständlich Form und Inhalt unserer Wahrnehmungen. Im multimedialen Bewegtbild von TV und Neue Medien verschmelzen Projektionen und Realität sowie die Wechselwirkung zwischen beiden auf so vollkommene Weise, dass wir sie nicht mehr trennen können.

Unsere Erfahrungen mit elektronischen Medien haben uns gelehrt, den Alltag so zu erleben wie die Augen das Fernsehen wahrnehmen, oder die Ohren reproduzierte Musikklänge. Wir erfassen sensorische Information im Bruchteil einer Sekunde und nehmen unsere Existenz als kontinuierlichen Strom vieler, schneller Ereignisse wahr.

Nach dem Besuch dieser Ausstellung wissen wir schlagartig wieder, was Gil Scott-Heron so eindringlich gemeint hat, als er 1969 »The Revolution Will Not Be Televised« sang.

© Wolfgang Koch 2025

Fotos: Manuel Carreon Lopez, courtesy WAM 2025, Wien

Wiener Aktionismus Museum, 1010 Wien, Weihburggasse 26, bis 27. Juli